Geschichte der Juden in Spanien

Die Geschichte der Juden in Spanien reicht mehr als 2000 Jahre bis in die Zeit des Römischen Reichs zurück. Im Mittelalter entfaltete sich unter islamischer und später christlicher Herrschaft auf der Iberischen Halbinsel ein blühendes jüdisches Leben, sowohl in kultureller als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Diese Blütezeit wurde im Jahr 1492 durch das Ausweisungsedikt (Alhambra-Edikt) der katholischen Könige Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragonien beendet. Die Juden wurden entweder zur Konversion zum Christentum oder zur Emigration aus Spanien gezwungen. Über Jahrhunderte war danach in Spanien bis in die Neuzeit hinein kein offenes jüdisches Leben mehr möglich. Die aus Spanien vertriebenen Juden (Sephardim oder Sefarden nach der hebräischen Bezeichnung für Spanien סְפָרַד Sfarád) ließen sich im übrigen Mittelmeerraum nieder und behielten dabei zum Teil noch ihre aus Spanien mitgebrachte Kultur und Sprache, das Judenspanisch (Spaniolisch, Ladino) bei.

Anfänge jüdischen Lebens in Spanien in der Antike und im Römischen Reich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Manche Autoren haben schon das im Alten Testament und im Tanach erwähnte Tarsis mit der Iberischen Halbinsel in Verbindung gebracht. Im 1. Buch der Könige (1 Kön 10,22 EU) und im Buch Ezechiel (Ez 27,12 EU) werden Handelsverbindungen von Juden mit Tarsis beschrieben. Letztlich ist die Lokalisation von Tarsis aber bisher unsicher. Die ersten sicheren Dokumente von jüdischen Siedlungen auf spanischem Boden gibt es aus der Römerzeit. Schon vor der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 n. Chr. durch Titus leben Juden nicht nur in Palästina, sondern im ganzen Mittelmeerraum. Der größte Teil der Iberischen Halbinsel stand schon seit dem Zweiten Punischen Krieg (218–202 v. Chr.) unter römischer Herrschaft. Eine verstärkte Ansiedlung von Juden in Spanien setzte mit den gescheiterten Aufständen der Juden gegen die römische Herrschaft (dem Jüdischen Krieg 66 bis 74 n. Chr. und dem Bar-Kochba-Aufstand 132 bis 135 n. Chr.) ein. Die Ankündigung des Apostel Paulus im Römerbrief, nach Spanien reisen zu wollen (Röm 15,24 EU), wird von einigen Autoren als Indiz gesehen, dass sich dort jüdische Gemeinden befanden.[1] Auf der frühchristlichen spanischen Synode von Elvira ca. 300 n. Chr. wurden genaue Bestimmungen über den Umgang zwischen Juden und Christen erlassen, was auf ein intensives jüdisches Leben in Spanien schließen lässt.

Unter der Westgotenherrschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Während der Völkerwanderung im 4. bis 6. Jahrhundert n. Chr. zerfiel das westliche Römische Reich und eingedrungene germanische Völker ergriffen Besitz von den ehemaligen römischen Provinzen. Ab 418 wurden die Westgoten in der römischen Provinz Aquitanien und in Hispanien als Foederaten angesiedelt. Schon wenige Jahre später verselbständigten sich die angesiedelten Goten und errichteten ein eigenes Reich in Aquitanien und der nördlichen iberischen Halbinsel. Die Goten waren ursprünglich Arianer und schenkten zunächst den in ihrem Herrschaftsbereich lebenden jüdischen Gemeinden wenig Beachtung. Im Jahr 587 konvertierte die Mehrheit der Westgoten unter Rekkared I. vom Arianismus zum Katholizismus. Damit verbunden verschlechterte sich die Situation der Juden unter ihrer Herrschaft und in einer Reihe von Reichs-Konzilen in Toledo unter dem Vorsitz der Westgotenkönige wurden wiederholt antijüdische Bestimmungen erlassen. Auf dem dritten Konzil von Toledo 589 wurde Juden verboten, ein öffentliches Amt zu übernehmen, der Umgang von Juden mit Christen wurde eingeschränkt und die Zwangstaufe von Kindern aus jüdisch-christlichen Mischehen wurde sanktioniert. Allerdings ließen sich diese Regelungen nicht durchgängig durchsetzen. Unter der Herrschaft König Sisebuts (612–621) sind erneute antijüdische Aktivitäten überliefert. Sisebut wollte sogar eine zwangsweise Konversion der Juden durchsetzen. 613 wurden sie vor die Alternative gestellt, entweder das Land zu verlassen oder die Taufe anzunehmen. Es kam zu Vertreibungen von Juden, die sich nicht zum Christentum bekehren lassen wollten. Mit Erlaubnis von Sisebuts Nachfolger Suinthila durften sie wieder zu ihrem angestammten Glauben zurückkehren.[2] Auf dem vierten Konzil von Toledo 633 wurde festgelegt, dass Juden, die nur zum Schein zum Christentum übergetreten waren, aber weiter im Verborgenen ihre jüdische Religion praktizierten („Krypto-Judaismus“) die Kinder abgenommen bekommen sollten, die dann in christlichen Familien aufgezogen werden sollten. Auf dem 6. Konzil von Toledo 638 unter König Chintila wurde allen Nicht-Katholiken das Bleiberecht im Westgotenreich abgesprochen. In der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts wurden die antijüdischen Maßnahmen intensiviert. König Rekkeswinth untersagte die Beschneidung sowie die Beachtung des Sabbat und der jüdischen Feiertage.[2]

Jüdisches Leben unter maurischer Herrschaft in Spanien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mit der islamischen Eroberung des größten Teils der iberischen Halbinsel in den Jahren nach 711 änderte sich die Situation für die dort lebenden Juden grundlegend. Die neuen islamischen Herrscher waren insbesondere während der Zeit des Kalifats von Cordoba gegenüber den Juden und auch gegenüber den Christen nach damaligen Maßstäben relativ tolerant und gestatteten beiden die Religionsausübung. Nach der Eroberung Granadas durch Berber kamen 1066 bei dem Massaker von Granada, dem vermutlich ersten Pogrom auf europäischem Boden, fast alle Juden der Stadt zu Tode. Der Eroberung von al-Andalus durch die striktgläubigen Almohaden 1148 folgte eine Phase größerer Intoleranz gegenüber den Juden.

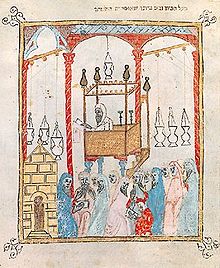

Die Zeit der frühen islamischen Herrschaft wird häufig als „Goldenes Zeitalter“ für die jüdische Kultur in Spanien bezeichnet. Weil sich das jüdische Leben entfalten konnte, wanderten sogar Juden von außerhalb zu. Über den Kontakt mit arabischen Schriftgelehrten und dem arabischen Schrifttum bekamen sephardische Gelehrte Zugang zum tradierten Schrifttum der Antike (Schriften des Aristoteles usw.). Viele jüdische Gelehrte übernahmen auch die arabische Schrift und Sprache und stiegen zum Teil in hohe Staatsämter unter dem Kalifat von Córdoba auf, wie beispielsweise Chasdai ibn Schaprut (915–970). Der Kontakt mit der islamischen Kultur modernisierte zugleich die hebräische Sprache, die bereits im 3. vorchristlichen Jahrhundert als Umgangssprache verstummt war und nur noch im religiösen Bereich verwendet wurde. In Spanien wurde das Hebräisch wieder weltoffen und dem Diesseits zugewandt, also eine Sprache, in der auch die profanen Dinge des Lebens, wie die Liebe oder der Genuss von Wein, von Dichtern besungen werden konnten.[3] Wichtige jüdische Gelehrte dieser Zeit waren u. a.:

- Menachem ben Saruq (gestorben um 970, Verfasser des ersten hebräischen Wörterbuchs)

- Dunasch ben Labrat (gestorben 990, Dichter und Grammatiker)

- Solomon ibn Gabirol (gestorben um 1057, Lyriker und neuplatonischer Philosoph)

- Moses ibn Esra (gestorben um 1138, Dichter und Philosoph, Flucht aus Granada in das christliche Spanien)

- Moses Maimonides (geboren zwischen 1135 und 1138, Philosoph, Rechtsgelehrter und Arzt, zur Auswanderung aus Córdoba getrieben)

Sephardische Gelehrte waren auch auf den Gebieten der Astronomie, Medizin, Logik und Mathematik tätig.

Jüdisches Leben in den christlichen Königreichen auf der Iberischen Halbinsel bis 1492[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Große Gemeinden bestanden etwa in Toledo, Saragossa und Sevilla. Auch während der christlichen Reconquista wuchs die jüdische Bevölkerung in Spanien zunächst weiter; obwohl sie die niemals als gleichwertig verstanden wurden, lebten die verschiedenen ethnischen Gruppen lange in friedlicher Koexistenz (convivencia), wobei Cordoba herausragte. Die Juden galten als servi regis, als Königsknechte, womit sie unter königlichem Schutz standen, Alfons X. von Kastilien nutzte ihr sprachliches Wissen. Das änderte sich im 14. Jahrhundert, als religiös, ökonomisch und politisch motivierte Judenfeindschaft zu Pogromen wie dem von 1391 in Sevilla[4] führte.[5] Die diffamierende Bezeichnung als marranes (Schweine) kam auf. Im Lauf des 15. Jahrhunderts konvertierten vermehrt Juden zum Christentum, was ein Misstrauen unter den Alt-Christen vor allem in Kastilien wegen einer vermuteten Unterwanderung auslöste. Im Jahr 1449 richtete sich eine organisierte Rebellion gegen die Conversos in Toledo, die ein erstes städtisches Statut bewirkte, das Neu-Christen Ämter in Toledo versagte, der Ausgangspunkt der spanischen Politik der Blutreinheit (liempieza).[6] Auch die Einführung der spanischen Inquisition 1478 stand mit dem Misstrauen gegen jüdische Conversos im Zusammenhang.[7] Auf Druck der Stadt Toledo wurde die dortige jüdische Gemeinde 1480 in ein ummauertes Getto gesteckt. Mit dem Alhambra-Edikt von 1492 wurden die Juden schließlich vor die Wahl gestellt, den christlichen Glauben anzunehmen oder Spanien zu verlassen. Die Mehrzahl der Juden, darunter auch der Oberrabbiner Kastiliens Abraham Senior, ließ sich taufen[8], nach neueren Schätzungen zwischen 60.000 und 70.000 Personen.[9][10] Das Osmanische Reich nahm die aus Spanien und die ab 1580 aus Portugal vertriebenen Juden auf. Sultan Bayezid II. soll gesagt haben: „Wie töricht sind die spanischen Könige, dass sie ihre besten Bürger ausweisen und ihren ärgsten Feinden überlassen.“[11]

Jüdisches Leben in Spanien von 1492 bis Ende des 19. Jahrhunderts[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mehr als 100.000 spanische Juden wählten nach 1492 infolge des Alhambra-Edikts den Ausweg ins Exil. Manche flohen zunächst nach Portugal, doch von dort wurden sie 1497 ebenfalls ausgewiesen. Die meisten strömten in die Länder der Levante, nach Nordafrika, während andere in die Handelsstädte Antwerpen und Amsterdam sowie weiter nach Hamburg oder Italien gingen. Die meisten fanden im Osmanischen Reich eine neue Heimat, darunter Gelehrte wie Josef Karo. Weiter wurde der Balkan jüdisch besiedelt: In Saloniki entstand eine große sefardische, ladinosprachige Gemeinde. Mit den osmanischen Eroberungen gelangten Juden nach Bulgarien, Belgrad, Budapest und Bosnien. Wien war ab der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein beliebtes Ziel jüdischer Zuwanderung. Als türkische Staatsbürger genossen die zugewanderten Juden das Recht auf Freizügigkeit und freie Religionsausübung. Im Jahre 1735 wurde die sefardische Gemeinde gegründet, die im 19. Jahrhundert 5000 bis 6000 Mitglieder zählte.

Schon vor dem Vertreibungsedikt bildete sich in Spanien der Krypto- oder Geheimjudaismus aus. Formal römisch-katholisch, aber im Geheimen jüdisch und durch Heiraten eng verbunden, entstand eine einzigartige Form des Judentums. Auf viele Konvertiten (Conversos) schauten ihre spanischen katholischen Zeitgenossen misstrauisch herab und nannten sie verächtlich Marranen (marranos, wörtlich „Schweine“). Der äußere Zwang, die Religion geheim zu halten, prägte die Kryptojuden noch über viele Generationen. So lebten z. B. in Österreich noch Kryptojuden, die sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg zu ihrer Religion bekannten. Des Weiteren emigrierten viele spanische Kryptojuden in die spanischen Kolonien, wie z. B. nach Neuspanien.[12]

Um den Conversos und ihren Nachkommen den Zugang zu höheren Ämtern zu verwehren, wurden im frühneuzeitlichen Spanien rassistische Gesetze erlassen, die den Nachweis einer „Reinheit des Blutes“ (limpieza de sangre), d. h. einer nicht-jüdischen Abstammung verlangten.

Erst 1869 wurde das Zuzugsverbot aufgehoben. Um 1900 gab es um 2000 Juden in Spanien.[13]

Vom 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erst zum Beginn des 20. Jahrhunderts ließen sich wieder kleinere Gruppen von Juden in Spanien nieder. Unter Miguel Primo de Rivera wurden zwischen 1924 und 1930 mehrere tausend sephardische Juden – Nachkommen ausgewanderter iberischer Juden – spanische Staatsbürger, weil ihre Verbindungen zu verschiedenen Ländern und ihre beruflichen Erfolge für Spanien nützlich sein könnten.

Franco-Regime[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Vor allem vor und während des Zweiten Weltkriegs flüchteten zahlreiche Juden nach Spanien. Erst mit der wachsenden Zahlen deklarierten sich viele der Kryptojuden wieder als offiziell jüdisch. Das Franco-Regime ab 1936 war im Vergleich mit Deutschland und Italien weniger antisemitisch, da es die christliche Taufe als Kriterium einer Änderung akzeptierte. Der Sieg Francos führte dennoch zur Auflösung jüdischer Gemeinden, zur Schließung von Synagogen in Madrid, Sevilla, Barcelona und zum Verbot religiöser Riten.[14]

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs intensivierte sich die antisemitische Propaganda in Spanien. Die Presse beschuldigte die Juden des Kommunismus, der Entfesselung des Krieges, einer weltweiten Verschwörung und unterstützte die Verfolgung der Juden durch die Nationalsozialisten. Walter Benjamins Selbstmord an der Grenze spiegelte dies wider. Bei der Rettung von Juden spielten wiederum spanische Diplomaten in Ungarn, Rumänien, Griechenland, Bulgarien, Vichy-Frankreich und Deutschland eine wichtige Rolle. Ein Beispiel war in Budapest Àngel Sanz Briz.[15] Der spanische Historiker Enrique Moradiellos schätzt, dass Diplomaten mindestens 8.000 Juden gerettet haben und mehr als 35.000 erfolgreich die französisch-spanische Grenze überschritten haben.[14][16]

1949 wurden zwei erste Synagogen in Wohnungen in Madrid und Barcelona eröffnet. Als der Vatikan in den späten 1950er und 1960er Jahren den traditionellen Antijudaismus zurückdrängte, wurde dies trotz des Widerstands katholischer Fundamentalisten und Ultra-Franquisten in Spanien umgesetzt. 1968 wurde das Edikt über die Vertreibung der Juden aus dem 15. Jahrhundert für ungültig erklärt. Die Beziehungen zu Israel blieben lange angespannt, da Franco Vorwürfe wegen seiner antijüdischen Politik gemacht wurden.[14]

Gegenwart[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die größte jüdische Gemeinde befindet sich heute in Barcelona. Nachfahren von Sephardim sind heute in Spanien ausdrücklich willkommen, was sich unter anderem in Erleichterungen bei der Einbürgerung äußert. Die 1968 eingeweihte Synagoge in Madrid ist die erste, die nach der Vertreibung der Juden im Jahr 1492 in Spanien errichtet wurde. Heute leben etwa 10.000–15.000 Juden in Spanien, was ungefähr 0,03 % der spanischen Bevölkerung entspricht.[17]

Im Jahr 2012 beschloss die spanische Regierung, den Nachkommen der sephardischen Juden als Ausgleich für die Vertreibung ihrer Vorfahren aus Spanien die spanische Staatsbürgerschaft anzubieten. Als Voraussetzung wurde anfänglich die Aufgabe der alten Staatsbürgerschaft verlangt. Diese Bedingung wurde am 11. Juni 2015 in einer weiteren gesetzlichen Bestimmung fallengelassen. Vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2019 konnten sich Personen sephardischer Abstammung um die spanische Staatsbürgerschaft bewerben. Die Zugehörigkeit zur jüdischen Religionsgemeinschaft war dabei keine Bedingung.[18] Insgesamt gingen in dem genannten Vier-Jahres-Zeitraum ungefähr 127.000 Anträge ein. Die meisten kamen aus Lateinamerika (vor allem Mexiko, Venezuela, Kolumbien).[19]

Der spanische sozialistische Premierminister Pedro Sanchez und besonders seine Stellvertreterin Yolanda Díaz verärgerten Israel, als Spanien 2024 mit Irland und Norwegen Palästina als Staat anerkannte. Israel warf diesen Staaten vor, den Terror der Hamas noch zu belohnen.[20]

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

in der Reihenfolge des Erscheinens

- Simon Dubnow: Weltgeschichte des jüdischen Volkes, Band 5, Die Geschichte des jüdischen Volkes in Europa: Vom 13. bis zum 15. Jahrhundert, Jüdischer Verlag, Berlin, 1927, Inhaltsverzeichnis in der Deutschen Nationalbibliothek

- Valeriu Marcu: Die Vertreibung der Juden aus Spanien. Querido, Amsterdam 1934, neu aufgelegt bei Matthes & Seitz, München 1991, ISBN 3-88221-795-2.

- Solomon Katz: The Jews in the Visigothic and Frankish Kingdoms of Spain and Gaul. (= Monographs of the Mediaeval Academy of America, Bd. 12). Cambridge, MA 1937.

- Yitzhak (Fritz) Baer: A History of the Jews in Christian Spain. Band 1: From the Age of Reconquest to the Fourteenth Century. Bd. 2: From the Fourteenth Century to the Expulsion. Translated from the Hebrew by Louis Schoffman. Philadelphia 1961, ISBN 0-8276-0431-9.

- Julio Caro Baroja: Los judíos en la España moderna y contemporánea, 3 Bände. Ediciones Arion, Madrid 1961; mehrere Nachdrucke von 1978 bis 2005, ISBN 84-7090-090-0.

- Gonzalo Álvarez Chillida: El antisemitismo en España. La imagen del judío (1812–2002). Marcial Pons, Madrid 2002, ISBN 84-95379-44-9.

- Joaquín Lomba: Filosofía judía medieval hispana. In: Reyes Mate, Ricardo Forster: El judaísmo en Iberoamérica. Editorial Trotta, Madrid 2007, ISBN 84-8164-909-0, S. 91–122.

- Georg Bossong: Die Sepharden. Geschichte und Kultur der spanischen Juden. C.H. Beck, München, 2., durchgesehene Aufl. 2016, ISBN 978-3-406-56238-9.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Mark Wischnitzer: Juden in der Welt: Spanien/Sfarad. In: haGalil. 2014.

- Mark Wischnitzer: Juden in der Welt: Spanien/Sfarad. Teil II / 2. In: haGalil. 2014.

- Alexia Weiss: Sefarden an der Donau. In: Jüdische Allgemeine. 14. Juni 2010.

- Silke Fries: Die Nachfahren zwangskonvertierter Juden auf Mallorca , Teil 1/2. (mp3-Audio; 10,5 MB; 11:32 Minuten) In: Deutschlandfunk-Sendung „Tag für Tag“. 5. Juli 2021.

- Silke Fries: Die Nachfahren zwangskonvertierter Juden auf Mallorca , Teil 2/2. (mp3-Audio; 9 MB; 9:46 Minuten) In: Deutschlandfunk-Sendung „Tag für Tag“. 5. Juli 2021.

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ W. P. Bowers: Jewish Communities in Spain in the Time of Paul the Apostle. Journal of Theological Studies, Bd. 26, Teil 2, Oktober 1975, S. 395.

- ↑ a b Kurt Schubert: Jüdische Geschichte. C. H. Beck, 7. Aufl., München 2012, ISBN 978-3-406-44918-5, S. 64.

- ↑ Georg Bossong: Das maurische Spanien. C. H. Beck, 3. Aufl., 2016, ISBN 978-3-406-55488-9, S. 69 und 70. Sylvia Alphéus, Lothar Jegensdorf: Komm in den Myrtengarten! Lyrik der Sepharden aus al-Andalus. Jüchen 2023, ISBN 978-3-96229-470-0

- ↑ Nuria Corral Sánchez: El pogromo de 1391 en las Crónicas de Pero López de Ayala. (pdf; 399 kB) In: Ab Initio: Revista digital para estudiantes de Historia. Bd. 5, Nr. 10, 2014, S. 61–75, abgerufen am 7. Juli 2021 (spanisch, wiedergegeben auf unirioja.es).

- ↑ Stafford Poole: The Politics of Limpieza de Sangre: Juan de Ovando and His Circle in the Reign of Philip II. In: The Americas. Bd. 55, 1999, Nr. 3, S. 359–389, hier S. 361.

- ↑ Max Sebastián Hering Torres: Judenhass, Konversion und genealogisches Denken im Spanien der Frühen Neuzeit. In: Historische Anthropologie. Band 15, Nr. 1, Januar 2007, ISSN 0942-8704, S. 42–64, doi:10.7788/ha.2007.15.1.42 (vr-elibrary.de [abgerufen am 28. Mai 2024]).

- ↑ Stafford Poole: The Politics of Limpieza de Sangre: Juan de Ovando and His Circle in the Reign of Philip II. In: The Americas. Bd. 55, 1999, Nr. 3, S. 359–389, hier S. 362.

- ↑ Tom Holland: Herrschaft. Die Entstehung des Westens. Klett-Cotta, 2021, ISBN 978-3-608-98356-2, S. 319.

- ↑ Christian Windler: Religiöse Minderheiten im christlichen Spanien. In: Peer Schmidt u. a. (Hrsg.): Geschichte Spaniens (= Universal-Bibliothek). Neuausg. Auflage. Reclam, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-15-019109-5, S. 105–111.

- ↑ Introduction. In: Kevin Ingram (Hrsg.): The Conversos and Moriscos in late medieval Spain and beyond (= Studies in medieval and Reformation traditions). Band 1, Nr. 1. Brill, Leiden, Boston 2009, ISBN 978-90-04-17553-2.

- ↑ Matthias Vogt, Jürgen Neyer: Der Fremde als Bereicherung. Peter Lang, 2010, ISBN 978-3-631-60233-1, S. 138 (google.de).

- ↑ Amy Klein: Texas: Auf dem Heimweg: Immer mehr Menschen hispanischer Herkunft entdecken ihre jüdischen Wurzeln. In: Jüdische Allgemeine. 3. Dezember 2009, abgerufen am 7. Juli 2021.

- ↑ Spanien und die Juden von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des Bürgerkriegs. In: Spanien und der Holocaust. Max Niemeyer Verlag, 2011, ISBN 978-3-11-092216-5, S. 27–44, doi:10.1515/9783110922165.27.

- ↑ a b c Alexander Kumbarg: Franco und die Juden. In: Jüdische Rundschau. Dezember 2022, abgerufen am 28. Mai 2024.

- ↑ Andreas Knobloch: Der »Engel von Budapest«. 19. Januar 2022, abgerufen am 29. Mai 2024.

- ↑ Enrique Moradiellos, Santiago López Rodríguez, César Rina Simón: El Holocausto y la España de Franco (= Noema). Turner, Madrid 2022, ISBN 978-84-18895-24-1.

- ↑ Arnold Dashefsky, Ira Sheskin (Hrsg.): American Jewish Year Book 2012. Springer Science & Business Media, Dordrecht 2013, ISBN 978-94-007-5204-7, S. 271.

- ↑ Spain passes law of return for Sephardic Jews. In: jta.org. 11. Juni 2015, abgerufen am 13. Februar 2020 (englisch).

Spain naturalises expelled Sephardic Jews’ descendants. In: BBC News. 2. Oktober 2015, abgerufen am 13. Februar 2020 (englisch). - ↑ Spain gets 127,000 citizenship applications from Sephardi Jews. In: BBC News. 1. Oktober 2019, abgerufen am 13. Februar 2020 (englisch).

- ↑ Anerkennung Palästinas: Israels Außenminister attackiert spanischen Premier. In: Die WELT. 28. Mai 2024, abgerufen am 29. Mai 2024.