Universität im Nationalsozialismus

Der Betrieb einer Universität im Nationalsozialismus war wesentlich durch personelle und inhaltliche Vorgaben bestimmt. Als wichtiges Ziel galt in der Zeit des Nationalsozialismus (1933–1945) die Beseitigung jüdischer Professoren und Studenten. Die Verwirklichung des Führerprinzips mit „zuverlässigen“ Rektoren an der Spitze sollte das Umsetzen von Regierungszielen erleichtern. Durch ihren Einfluss auf junge Menschen waren die Universitäten für die NS-Politik wichtiger als etwa die Akademien der Wissenschaften.

Der für die Wissenschaft im Großdeutschen Reich und somit auch für die dortigen Universitäten zuständige Reichsminister war Bernhard Rust. Seit dem Anschluss Österreichs waren auch Österreichs Universitäten von den nationalsozialistischen Vorgaben betroffen. Im Zweiten Weltkrieg wurden viele Universitätslehrer und Studenten zum Wehrdienst eingezogen, wodurch der Universitätsbetrieb immer mehr reduziert wurde. Nach dem Ende des Krieges konnten einige jüdische Wissenschaftler zurückkehren, und Professoren, die im Sinne der Entnazifizierung als „belastet“ galten, wurden aus dem Lehrbetrieb entlassen.

Universitäten in der Weimarer Republik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wissenschaft und Politik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In der Weimarer Republik gab es im Vergleich zum Kaiserreich zentrale Veränderungen im Hochschulwesen. Der Artikel 142 der Weimarer Verfassung garantierte erstmals die Freiheit von Forschung und Lehre. Innerhalb der Kultusministerien gab es einen teilweisen personellen Wandel. Die Ämter besetzten ab 1918/19 neben Monarchisten auch Parteipolitiker aus allen politischen Spektren. Gleichzeitig blieb das Bildungssystem föderal, und die Universitäten behielten im Wesentlichen ihre bisherige rechtliche Struktur.[1]

Zur besseren finanziellen Unterstützung von Forschung und Hochschulen wurden in der Weimarer Republik (halb-)staatliche Förderstellen gegründet, zum Beispiel der Humboldt-Verein, der Stiftungsverband für die deutsche Wissenschaft und die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft.[2] Diese förderten vorwiegend anwendungsorientierte Projekte. Die zum Teil auf Unabhängigkeit von bestimmten Rohstoffen und Grunderzeugnissen zielende Forschung knüpfte an Autarkiebestrebungen des Ersten Weltkrieges an, die bis zum Zweiten Weltkrieg kontinuierlich fortgesetzt wurden.[3]

Professoren und Studierende in der Weimarer Republik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bei der Professorenschaft handelte es sich um eine kleine Gruppe: Im Jahr 1925 gab es 4862 Lehrkräfte an den Universitäten des Deutschen Reichs und 1829 Lehrkräfte an den technischen Hochschulen. Sie übten jedoch aufgrund ihrer elitären Stellung in der Gesellschaft einen enormen Einfluss, insbesondere auf die Studierendenschaft, aus.[4]:216f.

Mit dem Ende des wilhelminischen Kaiserreichs fürchteten viele Professoren um ihren sozialen Status und das Prestige, falls sich die Räterepublik durchsetzen würde. Einzig deshalb bekannten sich in der Frühphase der Weimarer Republik viele Professoren zur neuen Staatsform. Dies änderte sich jedoch bereits 1919. Von da an standen die meisten Professoren der Republik distanziert und kritisch, teilweise feindselig und überheblich gegenüber. In ihrer „aufrechten nationalen Gesinnung“ glorifizierten die Professoren unkritisch die wilhelminische Vergangenheit und schwächten somit den republikanischen Geist.[4]:218f.

Das Verhältnis der Studierenden zum republikanischen Staat reichte von ambivalenter Reserve bis zur schroffen Verachtung. Es gab zwar demokratisches Potential, jedoch verband die große Mehrheit den neuen Staat mit der als schmachvoll empfundenen Kriegsniederlage.[4]:212 Die antidemokratische Subkultur des wilhelminischen Verbindungsstudententums wurde nicht verboten, die Zahl der Mitglieder in Burschenschaften und anderen Verbindungen stieg stark an.[4]:214f. Bis 1925 hatte der völkisch und national geprägte Hochschulring einen enormen Einfluss auf die Universitäten. 1927 kam es zum offenen Bruch zwischen den Studierenden und der Republik, woraufhin die verfasste Studentenschaft ihre staatliche Anerkennung verlor.[4]:215 Ab 1928 „eroberte“ der Nationalsozialistische deutsche Studentenbund (NSDStB), die Hochschulen. Dieser zeichnete sich durch Antirationalismus, Frontsoldatenmythos, völkischen Nationalismus, Antisemitismus und Verachtung des Weimarer Parteienstaates aus. Im Wintersemester 1929/30 erreichte der NSDStB erstmals absolute Mehrheiten an den Universitäten Erlangen und Greifswald. Im Juli 1931 erlangte er bei den Wahlen des 14. deutschen Studententags die absolute Mehrheit. Viele Studierende zeigten sich folglich bereits früh und in öffentlich wirksamer Weise für die nationalsozialistische Ideologie empfänglich.[4]:215f.

Umgestaltung der Universitäten nach 1933[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rechtliche Umgestaltung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Recht der Universitäten in der Weimarer Republik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In der Weimarer Republik standen den Universitäten gewisse „Selbstverwaltungsrechte“ zu. Anerkannt war, dass der Rektor der Universität von den Mitgliedern des Senats und die Dekane von den Mitgliedern der Fakultäten gewählt wurden, wobei die ordentlichen Professoren (Ordinarien) den Senat und die Fakultäten dominierten. Darüber hinaus konnten die Ordinarien auch darüber entscheiden, wer an die Universität berufen wurde und wer sich habilitieren konnte. Diese Art der kollektiven Selbstverwaltung schützte die Universitäten jedoch nicht vor Eingriffen des Gesetzgebers. Grund hierfür war, dass nach allgemeiner Rechtsauffassung für das Hochschulrecht der „Vorbehalt des Gesetzes“ nicht galt.[5] Darüber hinaus war nach der Weimarer Verfassung nicht das Reich, sondern die jeweiligen Länder des Reiches für die Hochschulpolitik und -verwaltung sowie für das Beamtenrecht zuständig. Somit übten am Ende der Weimarer Republik die neun Reichsländer einen erheblichen staatlichen Einfluss auf ihre jeweiligen – insgesamt 23 – Universitäten aus, „der nur in geringem Maße an gesetzliche Vorgaben gebunden war“.[6]

Das Recht der Universitäten im Nationalsozialismus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 kam es zu einer „radikalen Umgestaltung“ an den Universitäten.[7]

Beamtenrecht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Am 6. April 1933 erfolgte z. B. im Land Baden die Beurlaubung sämtlicher jüdischer Mitarbeiter im öffentlichen Dienst auf Grundlage eines Erlasses des badischen Innenministers („Badischer Judenerlaß“). Am 7. April 1933 trat das von der Reichsregierung beschlossene „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ (BBG) in Kraft. Bei diesem Gesetz handelte es sich um das erste reichseinheitliche Beamtengesetz in Deutschland. Am 21. Januar 1935 folgte das „Gesetz über die Entpflichtung und Ersetzung von Hochschullehrern aus Anlaß des Neuaufbaus des deutschen Hochschulwesens“. Mithilfe dieser Gesetze konnten Juden, Kommunisten und Sozialdemokraten aus den Universitäten entfernt und beamtete Professoren jederzeit versetzt und entpflichtet werden.

Hochschulrecht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erste Veränderungen erfolgten u. a. in Baden durch die „Badische Hochschulverfassung“ vom 24. August 1933, in Preußen mit dem Runderlass „Vorläufige Maßnahmen zur Vereinfachung der Hochschulverwaltung“ vom 28. Oktober 1933 sowie durch das „Hamburger Hochschulgesetz“ vom 21. Januar 1934. Im Mittelpunkt dieser gesetzlichen Regelungen stand die Stellung des „Rektors der Hochschule“, der nun von dem jeweils zuständigen Minister des Landes bestimmt wurde. Damit begann bereits in den Ländern die Entwicklung von der „Selbstverwaltung“ zum „Führerprinzip“.

Die Reichsregierung erließ am 22. April 1933 das reichseinheitliche „Gesetz über die Bildung von Studentenschaften an den wissenschaftlichen Hochschulen“. Danach bildeten die voll eingeschriebenen Studierenden mit deutscher Abstammung und Muttersprache, ohne Berücksichtigung der Staatsangehörigkeit die Studentenschaft der Hochschule. Am 25. April 1933 folgte das „Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“, das eine „rigorose Kapazitätsbegrenzung mit eindeutig antijüdischer Stoßrichtung“ mit sich brachte.[8] Neben diesen reichseinheitlichen Gesetzen bestanden zuerst einmal noch die hochschulrechtliche Kompetenzen der Länder weiter. Erst das „Gesetz über den Neuaufbau des Reichs“ vom 30. Januar 1934, das im Kontext der vom NS-Regime betriebenen Gleichschaltung steht, führte dazu, dass die Länder zu einer „untergeordneten Institution“ des Reiches wurden und somit keine eigene Hochschulverwaltung mehr betreiben konnten.[9]

Am 1. Mai 1934 wurde das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung (REM) errichtet. Die Zuständigkeit der Länderkultusministerien für die Bildung bestand teilweise aber weiter fort, z. B. für die Lehrerversorgung. Die „Reichs-Habilitations-Ordnung“ trat am 13. Dezember 1934 in Kraft. Danach hatten die Fakultäten nur noch das Recht, dem bereits promovierten Kandidaten den akademischen Grad „Dr. habil“ zu verleihen. Die Lehrbefugnis jedoch konnte nur noch der Reichswissenschaftsminister verleihen. Ziel dieser Regelung war es, nur politisch genehme Dozenten an den Hochschulen unterrichten zu lassen. Die Einführung der „Reichsstudienordnung“ am 18. Januar 1935 brachte darüber hinaus eine „völlige Umstrukturierung der öffentlich – rechtlichen Vorlesungspläne mit sich“.[10]

Die erste Universitätsverfassung, die für das gesamte Reich galt, trat am 3. April 1935 in Kraft. Wesentliche Änderungen folgten nur noch durch die Eingliederung von Universitäten aus angegliederten bzw. besetzten Ländern des Reiches. Zu einer Kodifizierung des Hochschulverfassungs- bzw. -verwaltungsrecht kam es während der Zeit des Nationalsozialismus nicht.

Der Rektor als „Führer der Hochschule“[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mit Inkrafttreten der „Richtlinien zur Vereinheitlichung der Hochschulverwaltung“ wurde reichseinheitlich bestimmt, dass der Rektor der Universität als „Führer der Hochschule“ dem Reichswissenschaftsminister unmittelbar untersteht und ihm gegenüber allein verantwortlich ist. Der Prorektor und die Dekane wurden auf Vorschlag des Rektors vom Reichswissenschaftsminister ernannt. Senat und Fakultäten hatten dagegen nur noch Beratungsfunktionen. An der Hochschulpolitik bzw. -verwaltung wurden – soweit vorhanden – die Kuratoren, die Leiter der Dozentenschaft und der Studentenschaft beteiligt, außerdem auch die universitätsexternen Instanzen Gauleiter, Reichsstatthalter, Reichsamtsleiter des Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbunds und die Landesregierungen. Nicht geregelt wurde jedoch, wie im Falle von Konflikten zwischen den Beteiligten zu verfahren sei. Innerhalb der Universität lag das vor allem daran, dass die Rechte des „Führers der Hochschule“ nicht näher definiert waren. Der Führer-Begriff wurde als gegeben vorausgesetzt, in der Praxis aber verschieden ausgelegt.[11] Einerseits wurde vertreten, dass der Rektor als politischer Berater des Ministers lediglich „erforderliche Maßnahmen vorschlagen“ muss, soweit er nicht selber zu Durchführung der Maßnahmen ermächtigt ist.[12] Andererseits wurde der Rektor als jemand gesehen, der, wenn „es notwendig erscheint, (…) in der Lage ist, Anordnungen zu treffen, die der ängstliche Jurist als Kompetenzüberschreitung oder gar Verfassungsbruch bezeichnen würde“.[13]

Die Reaktionen des Lehrkörpers[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Reaktion auf die Machtbestrebungen der NSDAP war unter den Hochschullehrern keineswegs einheitlich. Es lassen sich zwei Akteursgruppen benennen, zum einen die schon finanziell abgesicherten, älteren Ordinarien in höheren Positionen und zum anderen die in finanziell ungesicherten Verhältnissen angestellten, jüngeren Dozenten.

Individuelle Reaktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Zahlreiche rechtskonservative Hochschullehrer konnten sich – teilweise schon vor 1933 – mit Teilen der NS-Ideologie identifizieren: z. B. mit der Ablehnung der Weimarer Republik, Sehnsucht nach einem starken Staat und Glorifizierung des Militärischen.[14]:49 Viele Professoren fürchteten, von den Nationalsozialisten, von denen manche eine antiintellektuelle Rhetorik pflegten, entmachtet zu werden und passten sich dem neuen Regime an. Sie versuchten, ihre Institutionen gegen die Reform-Eingriffe der Regierung zu schützen und den wissenschaftlichen Anspruch zu wahren. Kaum jemand äußerte in der Öffentlichkeit Kritik, nur in privatem Kreis, sodass ein Bild der Einigkeit zwischen Hochschullehrern und NS-Regierung entstand.[15]:74

In den Jahren nach 1933 ließ selbst die Kritik der zunächst NS-skeptischen Professoren nach. So wurden die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht 1935 und der Anschluss Österreichs 1938 als positive Errungenschaft der Nationalsozialisten bewertet.[15]:88

Für die Dozenten in bislang nicht festen Arbeitsverhältnissen bedeuteten die Entlassungen von Kollegen auf Basis des BBG neue Aufstiegschancen. Vor allem jüngere Hochschullehrer traten in die Partei ein, manche aus Karrieregründen, andere aus ideologischer Motivation. An einzelnen Universitäten waren schon im Sommer 1933 20-25 % der Dozenten der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei beigetreten.[15]:73

Institutionelle Reaktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Eilfertigen, vorauseilenden Gehorsam zeigt das Beispiel der medizinischen Fakultät der Berliner Universität (der Kaiser-Friedrich-Wilhelm-Universität, später HU), die das gesamte jüdische Personal der Institute und Kliniken bereits am 1. April 1933 entließ, obwohl das BBG erst am 7. April in Kraft treten sollte.[16]:21

Zehn von vierundzwanzig Hochschulen in Deutschland veröffentlichten nach der Machtübernahme Loyalitätsbekundungen für Hitler. Knapp zehn Prozent aller Lehrenden an deutschen Universitäten schlossen sich diesen an.[17] Beispielsweise gelobten am 11. November 1933 etwa 900 Professoren verschiedener Hochschulen bei einer Festivität zur „nationalsozialistischen Revolution“ Treue zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat (siehe Bekenntnis der Professoren).

Einige Fachrichtungen versuchten zudem, ihren besonderen Stellenwert für den Nationalsozialismus hervorzukehren. Die Germanistik galt beispielsweise als „Nationalwissenschaft“ und die Gestaltpsychologie setzte sich in Verbindung mit der nationalsozialistischen Revolution dafür ein, politische Ideologie und psychologische Theorie miteinander zu verknüpfen.[18]

Schwierig einzuschätzen ist die Reaktion des Verbandes Deutscher Hochschulen. Während in früherer Literatur dem Verband eine eher unterstützende Rolle zugeschrieben wurde, sehen heutige Historiker z. B. die Erklärung vom 21. April 1933 als einen rhetorisch geschickten Versuch, den Universitäten eine gewisse Autonomie zu bewahren und Kritik an der nationalsozialistischen Form der Politisierung zu üben.[15]:74

Vereinzelter Protest[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

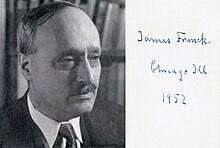

Nur ein geringer Teil der deutschen Hochschullehrer stand der NSDAP und deren Hochschulpolitik kritisch oder gar ablehnend gegenüber. Folglich löste zum Beispiel das BBG nur vereinzelt offenen Widerstand von Seiten der Lehrerschaft aus, sodass solche Proteste meist wirkungslos blieben. Ein signifikantes Beispiel hierfür ist der Fall des jüdischen Physikers und Nobelpreisträgers James Franck. Obwohl er durch das Frontkämpferprivileg von den Maßnahmen im Rahmen des BBG verschont geblieben wäre, trat er trotzdem am 17. April 1933 von seiner Professur in Göttingen zurück und hoffte, seine Kollegen zum Umdenken zu bewegen.[19] Allerdings blieb der gewünschte Erfolg seiner Protestaktion aus und sollte sich sogar ins Gegenteil umkehren. Nur fünf Tage nach dem Rücktritt Francks bekundeten 42 Göttinger Kollegen ihm gegenüber öffentlich ihre Abneigung und bezeichneten sein Handeln als „Sabotageakt“ gegen das NS-Regime.[20]

Die Protestaktionen wurden primär von Hochschullehrern getragen, die von den neuen gesetzlichen Maßnahmen direkt oder indirekt betroffen waren. Eine herausragende Ausnahme ist in dieser Hinsicht der Berliner Pharmakologe Otto Krayer, welcher sich unter anderem für seine jüdischen Kollegen einsetzte. Er lehnte es aus moralischen Gründen ab, den Lehrstuhl eines entlassenen jüdischen Professors zu übernehmen, und erhielt deswegen Universitätsverbot in Deutschland.[16]:22

Vertreibung und Emigration[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Auf Grundlage des BBG, dessen Geltungsbereich bis Mai 1933 auf nichtbeamtete Hochschullehrer, bis hin zu Lehrbeauftragten ausgedehnt wurde, und anderer Gesetze sind 1933 und in den Folgejahren etwa 1200 Personen, 19,5 Prozent des Lehrkörpers der deutschen Universitäten, entlassen worden. Inklusive derer, welche die Universität „freiwillig“ verließen, waren es 20,5 Prozent.[21] Frauen waren vom BBG früher als Männer betroffen, da für sie bestimmte in den Durchführungsbestimmungen des Gesetzes formulierte Ausnahmeregelungen nicht griffen. So konnte eine Verzögerung der Vertreibung erwirkt werden, wenn die betroffene Person bereits vor 1914 eine Professorenstelle innehatte oder im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte – beides war Frauen nicht möglich.[22]:263 Die Entlassungsquote war bei Frauen mit 35 Prozent deutlich höher als bei Männern.[23]

Die Vertreibungspolitik wirkte sich in verschiedenen Fächern und Disziplinen höchst unterschiedlich aus. Vor allem die modernen Disziplinen und Teildisziplinen, die in den zwanziger Jahren ihre Professionalisierungsphase durchmachten, waren von Entlassungen betroffen (Ökonomie, Soziologie, Politikwissenschaft, Biochemie, Atomphysik). In den Sozialwissenschaften betrug die Entlassungsquote an einzelnen Hochschulen bis zu 60 Prozent des Lehrkörpers.[24] Manche Hochschulen, wie die Universität Tübingen, die bereits vor 1933 eine antisemitische Personalpolitik verfolgte, waren dagegen kaum betroffen.

Die Veränderungen an den Hochschulen während des Nationalsozialismus hatten auch Auswirkungen auf den Anteil der Frauen am Wissenschaftsbetrieb. Dies wird am Beispiel der Berliner Universität deutlich. Dort war bis Herbst 1933 die Mehrzahl der Wissenschaftlerinnen von der Universität vertrieben worden. Bis 1937 wurden die verbliebenen Wissenschaftlerinnen geduldet, jedoch keine neuen eingestellt. Erst mit der Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges und vor allem ab 1939 wurden wieder Frauen als Assistentinnen und Dozentinnen eingestellt.[22]:290f.

Von 1199 entlassenen Hochschullehrern wurden 41 (3,4 Prozent) Opfer nationalsozialistischer Vernichtungspolitik, 46 (3,8 Prozent) nahmen sich das Leben.[25] Etwa 60 Prozent der Entlassenen sind emigriert. Von den Emigranten sind wiederum etwa 60 Prozent in die USA oder nach Großbritannien ausgewandert, wo viele Wissenschaftler relativ gute Arbeitsbedingungen, existenzsicherndes Auskommen und Offenheit der dortigen Wissenschaftlergemeinschaft vorfanden.[26] Daneben emigrierten Wissenschaftler in nennenswertem Umfang in die Schweiz, nach Palästina und in die Türkei, die unter der Regierung Atatürks großes Interesse am Fortschritt und Anschluss an europäische Wissenschaftsstandards hatte.[24] Über die Situation von Frauen im Exil lässt sich kaum eine allgemeingültige Aussage treffen. Wenn Wissenschaftlerinnen im Exil eine neue Anstellung fanden, dann jedoch meist nicht ihrer Qualifikation entsprechend.[22]:279f.

Unterstützt wurde die Wissenschaftsemigration – insbesondere in die USA – von der privaten Rockefeller Foundation, die als wichtigste Agentur zur Flüchtlingshilfe eine Schlüsselrolle einnahm – sie stellte zwei Drittel der Gelder bereit, die insgesamt in den USA für Aufnahme und Integration von Wissenschaftsemigranten aufgebracht wurden, unterstützte aber auch Hilfskomitees in Großbritannien.[27]

Die Wissenschaftsemigration stellte einen Aderlass für die deutsche Wissenschaft dar, bewirkte aber zugleich auch einen enormen internationalen Kulturtransfer, der durch die Rückwirkung auf Europa nach 1945 in starkem Ausmaß zur umfassenden Internationalisierung der Wissenschaften beitrug.

Wissenschaftspolitik im Nationalsozialismus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die NS-Wissenschaftspolitik war von konkurrierenden Interessengruppen und den sich daraus ergebenden uneinheitlichen Zielen im Spannungsverhältnis verschiedener Entscheidungsstellen charakterisiert. Die Nationalsozialisten vertraten im Allgemeinen keine antiwissenschaftliche Haltung, vielmehr war ihnen die Bedeutung der Wissenschaft und Forschung für eine erfolgreiche und moderne Kriegsführung bewusst. Damit lässt sich die Sichtweise der Nationalsozialisten eher als anti-intellektualistisch bezeichnen.[28]:28

Innerhalb der NS-Wissenschaftspolitik lassen sich vier verschiedene Programmpunkte unterscheiden, die insgesamt das Verständnis der nationalsozialistischen Wissenschaft abbilden und einen Eindruck von einem Wissenschaftskonzept im NS-Staat vermitteln:

- Wissenschaft nicht mehr als Selbstzweck, sondern mit konkret nutzbringender Leistung,

- Rassenbegriff als zentraler Bestandteil der Wissenschaft und Forschung,

- Entwicklung einer ganzheitlichen Wissenschaft,

- Ablehnung einer internationalen Wissenschaftsgemeinschaft.[29]:141-143

Träger der Wissenschaftspolitik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Es bestand eine Vielzahl von Entscheidungsstellen, deren Zuständigkeitsbereiche sich überschnitten. Die bedeutendsten Akteure der NS-Wissenschaftspolitik waren das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung (auch: Reichserziehungsministerium oder REM), der Nationalsozialistische Deutsche Dozentenbund (NSDDB), die Hochschulkommission der NSDAP, sowie die Abteilung Wissenschaft im Amt Rosenberg.[30] Die zwischen ihnen ausgetragenen Konflikte um Einfluss und Macht, werden als einer der Hauptgründe gegen eine zielgerichtete Wissenschaftspolitik angesehen. Einen Konsens unter den Entscheidungsträgern gab es jedoch hinsichtlich der Personalpolitik, der Haltung gegenüber demokratischen Strukturen, des Führerprinzips und der gezielten Unterstützung bestimmter Disziplinen. Des Weiteren bot diese Situation des „Ämterchaos“ die Ausgangslage für die Einflussnahme anderer Stellen und Personen auf die Ausprägung der Wissenschaftspolitik.[29]:136-137

Wissenschaftliche Institutionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Auswirkungen der NS-Wissenschaftspolitik auf die verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen werden in der Literatur unterschiedlich bewertet. Zu den wichtigsten dieser Institutionen zählen die Hochschulen, die großen Forschungseinrichtungen z. B. die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), sowie Einrichtungen wie die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe e.V. Für die Hochschulen lässt sich dabei zeigen, dass der NSDDB Einfluss auf die administrative Arbeit, aber auch bei der Berufungspraxis hatte, da neben der fachlichen Eignung eines Hochschullehrers seine politische Beurteilung relevant wurde. Außerdem wirkte die Einführung der Reichshabilitationsordnung und die damit verbundenen Selektionsmechanismen auf die akademische Selbstverwaltung der Hochschulen ein.[31] Bei der Betrachtung der KWG können unterschiedliche Aspekte der NS-Wissenschaftspolitik beobachtet werden. Anhand der – im Vergleich zu den geistes- und sozialwissenschaftlichen Instituten – herausragenden finanziellen Förderung der natur- und technikwissenschaftlichen Institute, wird die Wertschätzung der hier im Zentrum stehenden Disziplinen durch die Nationalsozialisten zum Ausdruck gebracht. Spätestens ab 1938 stieg die Förderung dabei relativ in Bezug auf andere Fächer, als auch absolut.[28]:31f. Symptomatisch für die NS-Wissenschaftspolitik ist ebenfalls die institutionelle Verflechtung der Führungsspitzen der KWG mit politischen Ämtern. Personen wie der Generalsekretär der KWG Ernst Telschow nutzten dabei mit ihren persönlichen Bemühungen die unscharfen Zuständigkeitsbereiche der wissenschaftspolitischen Akteure und bestimmten dadurch die Ausformungen der Wissenschaftspolitik mit.[28]:33

Studierende: Elite zwischen Avantgarde und Widerstand[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wie auch an anderen Wendepunkten der deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts übernahmen Studenten beim Aufstieg des Nationalsozialismus in der Endphase der Weimarer Republik eine Schrittmacherrolle, mindestens zeigten sie zu einem sehr frühen Zeitpunkt eine hohe Aufgeschlossenheit für die Ideen der neuen Bewegung. Neben ihrer Rolle als handelnde Subjekte, die aktiv die Universität (mit)gestalteten, waren sie gleichzeitig aber auch Gegenstand nationalsozialistischer Hochschulpolitik, die nachhaltig die Rahmenbedingungen für den Zugang zum Studium und den Ablauf des studentischen Alltags prägte.

Studierende als Gegenstand staatlicher Steuerung und Regulierung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Quantitative Entwicklung der Studierendenzahlen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 waren bereits 60.225 Studenten an den deutschen Universitäten immatrikuliert gewesen, 1931 hatte die Zahl der Immatrikulierten den Höchststand der Zwischenkriegszeit mit 103.912 erreicht. Danach ging sie kontinuierlich zurück. Im Jahr der Etablierung der NS-Herrschaft war sie bereits auf unter 90.000 gesunken; mit Ausbruch des Krieges (im Wintersemester 1939/40) erreichte sie ihren Tiefststand von 28.696.[32] Dieser Rückgang der Studierendenzahlen ist jedoch nur zu einem geringen Teil auf die dirigistische Hochschulpolitik des Nationalsozialismus zurückzuführen. Er muss vor allem interpretiert werden vor dem Hintergrund demografischer Veränderungen, verringerter Studienbereitschaft und der wachsenden Attraktivität anderer Berufsfelder für Abiturienten.[33][34]

Während und infolge des Ersten Weltkriegs hatten sich die Geburtenziffern dramatisch reduziert. 1917/18 lag die Zahl der Lebendgeborenen um ca. die Hälfte unter dem Vorkriegsniveau. Diese geburtenschwachen Jahrgänge führten zwischen 1934 und 1936 zu einer deutlichen Reduzierung von Abiturienten (von über 40.000 auf knapp 26.000). Hinzu kam deren sinkende Studienneigung, die sich erklärt durch die Perspektivunsicherheit hinsichtlich der Verwertung eines akademischen Abschlusses, durch ökonomische Gründe, die eine Finanzierung des Studiums unmöglich machten sowie durch neue Karrierechancen in der wieder expandierenden Wirtschaft und – für männliche Abiturienten – vor allem in der Wehrmacht. Verschärft wurde die Wirkung der genannten Faktoren jedoch in der Tat durch ein Bündel regulierender und restriktiver Maßnahmen der Hochschulpolitik.

Rechtliche Regelungen, Zulassungsbedingungen und Studienförderung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Als Reaktion auf die „Überfüllungskrise“ hatten die Kultusminister der Länder im Februar 1933 eine Vereinbarung getroffen, nach der Abiturienten mit geringen schulischen Leistungen möglichst von einem Hochschulbesuch abgeraten werden sollte. Wer gegen diesen ausdrücklichen Rat trotzdem studierte, wurde von Studienvergünstigungen ausgeschlossen.[33] Das im April 1933 verabschiedete „Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ begrenzte vor allem den Hochschulzugang von Juden und Frauen. Im Dezember 1933 wurde ein allgemeiner Numerus clausus eingeführt: Von den über 40.000 Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 1934 sollten nur 15.000 in einem Hochschulreifevermerk die Genehmigung zum Studium erhalten.[33] Nach dem Übergang der hochschulpolitischen Kompetenzen vom Reichsinnenministerium an das neu gegründete Reichserziehungsministerium im Mai 1934 wurde diese Strategie infrage gestellt unter Verweis auf die Gefahr künftigen Nachwuchsmangels in akademischen Berufen, der sich inzwischen bereits abzuzeichnen begann. Schon ab Februar 1935 wurde deshalb wieder auf den Hochschulreifevermerk verzichtet. Selbst diejenigen Studenten, denen er 1934 nicht erteilt wurde, konnten nachträglich ein Studium aufnehmen, sofern sie als „politisch zuverlässig“ eingestuft wurden.[35]

Sonderwege zur Öffnung der Hochschulen waren außerdem das „Langemarck-Studium“, die Begabtenprüfung und die Zulassung zum Studium nach erfolgreichem Besuch einer Fachschule. Das Langemarckstudium wurde 1934 aufgrund studentischer Initiativen eingeführt, um begabte und politisch zuverlässige Jugendliche aus unteren sozialen Schichten in speziellen Ausbildungskursen auf ein Hochschulstudium vorzubereiten. Hierfür musste man von der Partei oder einer ihrer Gliederungen, dem Reichsarbeitsdienst oder der Wehrmacht vorgeschlagen werden. Politische Kriterien spielten neben Begabung, Leistung und körperlicher Gesundheit eine wichtige Rolle und wurden in Ausleselagern überprüft. Die Begabtenprüfung für Berufstätige wurde in modifizierter Form aus der Weimarer Republik übernommen. Der Übergang von einer Fachschule zur Universität wurde in einer reichseinheitlichen Regelung aus dem Jahre 1938 an eine Sonderreifeprüfung gebunden. Die Zulassung zum Studium beschränkte sich auf die Fächer, die eine direkte Fortsetzung des Fachschulstudiums darstellten. Solche Öffnungsstrategien, die auch Angehörigen unterer Schichten ein Studium ermöglichen sollten, wurden allerdings an den Universitäten kontrovers bewertet, weil diese einen wissenschaftlichen Niveauverlust befürchteten.[36]

Die öffentliche Studienförderung – für die vor allem das Reichsstudentenwerk zuständig war – schwankte nicht nur während des Nationalsozialismus erheblich, sondern korrespondierend zu den zyklischen Ab- und Zunahmen der Studentenzahlen lässt sich dies auch bereits für die Weimarer Zeit nachweisen.[37] Nur ein geringer Teil der Studenten bezog finanzielle Förderleistungen. Die finanziellen Spielräume waren jedoch sehr eng. Bei der Verteilung von Darlehen und Stipendien nahm neben den Kriterien der Begabung und Bedürftigkeit politisches Wohlverhalten eine wichtige Rolle ein.[38] Während des Krieges wurde schließlich eine „Sonderförderung“ für studierende Kriegsteilnehmer eingeführt. Außerdem wurde wegen des hohen Bedarfs der Wehrmacht an Ärzten ein großer Teil der männlichen Medizinstudenten zu einem „nebendienstlichen Studium“ abgeordnet und wie Offiziersanwärter besoldet. Über die Verteilung von Stipendien und finanzielle Anreize wurde insofern auch die Fächerwahl zu steuern versucht.

Verschiebungen zwischen Studienfächern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die fachliche Gliederung der Studentenschaft veränderte sich in der Zeit des Dritten Reiches spürbar.[39] Am deutlichsten erkennbar sind der Rückgang des Studiums der Theologie und der Rechtswissenschaft sowie der klare Aufschwung des Studiums der Medizin. In den Philosophischen Fakultäten und in den Naturwissenschaften gingen die Studentenzahlen zunächst zurück, dies wurde jedoch in den Kriegsjahren ein Stück weit wieder aufgefangen. Direkte steuernde staatliche Eingriffe – etwa über die Einführung eines fächerbezogenen Numerus clausus – hat es nicht gegeben, in einzelnen Fächern allerdings sehr deutliche Attraktivitätssteigerungen durch bevorzugte finanzielle Unterstützung und ebenso klare Bestrebungen, politischen Kriterien bei der Frage der Zulassung und Förderung einen hohen Stellenwert zuzumessen. Letztere dienten auch der erklärten Absicht des NSDAP-Programms, die soziale Exklusivität des Hochschulstudiums aufzubrechen.

Soziale, politische und rassistische Selektion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Soziale Auslese[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Studentenschaft während der Weimarer Zeit war vor allem mittelständisch geprägt. Mehr als die Hälfte waren Beamtenkinder, kamen aus dem gewerblichen Mittelstand oder aus Bauernfamilien.[40] Arbeiterkinder blieben weitgehend vom Studium ausgeschlossen. 1931 betrug ihr Anteil lediglich 3 %, obwohl mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Bevölkerung zur Arbeiterschaft gehörte. Trotz des Ausbaus schulischer Bildung und nachschulischer Weiterbildungsmöglichkeiten war es ihnen in aller Regel kaum möglich, den Hochschulzugang zu erreichen und ein Studium zu finanzieren. Erklärt wird diese – sowohl während der Krisenjahre der Weimarer Republik als auch in der Zeit des Nationalsozialismus zu beobachtende – soziale Auslese dadurch, dass gerade soziale Aufsteiger sich durch unsichere Berufsaussichten eher abschrecken lassen als diejenigen, die durch Familientradition und Vermögen eher in der Lage sind, Berufseinstiege zu erleichtern und Wartezeiten zu überbrücken.[41]

Das 25-Punkte-Programm der NSDAP forderte in Punkt 20, jedem fähigen und fleißigen Deutschen das Erreichen höherer Bildung zu ermöglichen und dafür auch staatliche Förderung bereitzustellen. Insbesondere die nationalsozialistischen Studentenführer griffen diesen Punkt auf und kritisierten immer wieder, dass der Zugang zur Hochschule zu stark ein Privileg gehobener Schichten bleibe. Dies schlägt sich in den Daten der Hochschulstatistik auch deutlich nieder. Das soziale Profil der Studentenschaft veränderte sich nicht spürbar. Die ohnehin sehr kleine Gruppe studierender Arbeiterkinder nahm nach 1933 eher noch ab, der Anteil aus Bildungs- und Besitzbürgertum stammenden dagegen zu.[42] Mindestens zum Teil ist dies zurückzuführen auf den während der Kriegsjahre deutlich gestiegenen Anteil weiblicher Studierender; denn diese kamen noch weit stärker aus dem Bürgertum, als das bei den männlichen Studierenden der Fall war.

Politische Selektion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Über die Verknüpfung der Zulassung zum Studium mit der Prüfung politischen Wohlverhaltens hinaus begann unmittelbar nach der „Machtergreifung“ eine Säuberungswelle, die sich vor allem gegen links orientierte Studierende richtete. Es wurden – unter aktiver Mitarbeit von Studierenden – Schwarze Listen erstellt, die Grundlage für die Einleitung von Disziplinarverfahren und Relegationen waren. Die Regelungen waren im Jahr 1933 in einzelnen Ländern und auch in den verschiedenen Hochschulen noch sehr unterschiedlich. Der gemeinsame Nenner bestand darin, dass all diejenigen zu entfernen seien, die sich in „antinationalem Sinne aktiv betätigt“ hätten – sei es als Mitglieder oder Sympathisanten kommunistischer, sozialdemokratischer oder sonstiger missliebiger Parteien und Gruppierungen. Die praktische Umsetzung der jeweils formulierten Erlasse erfolgte jedoch sehr uneinheitlich. Die einzelnen Hochschulen verfügten durchaus über beträchtliche Spielräume bei der Abstufung repressiver Maßnahmen. Wie viele Studierende von diesen Maßnahmen betroffen waren, ist schwer zu quantifizieren, weil die Archivunterlagen weitgehend vernichtet wurden, für die Jahre 1933/34 lässt sich an den 23 existierenden Universitäten eine Zahl von 423 Relegationen aus politischen Gründen ermitteln, an allen Hochschulen zusammen waren 548 Studierende betroffen (0,5 % der damals Studierenden).[43] Damit gelang es offenbar, mindestens die exponierten Gegner des NS-Regimes zu entfernen. Die Abschreckungswirkung lokal bekannter Beispiele dürfte erheblich gewesen sein. Aus autobiografischen Zeugnissen wird deutlich, dass in vielen Fällen die „politische Säuberung“ nicht nur den Ausschluss vom Studium bedeutete, sondern darüber hinaus Verhaftung, Folter, Gefängnis oder Konzentrationslager.[44] Und kaum nachweisbar ist der Anteil derjenigen, die ihr Studium abbrechen mussten, weil sie aufgrund der in 4.1.2 skizzierten nach politischen Kriterien ausgerichteten Förderungsregelungen keine finanzielle Basis mehr hatten.

Ausschluss und Vertreibung jüdischer Studierender[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Am 25. April 1933 wurde das „Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ verabschiedet, das zusammen mit den zugehörigen Durchführungsverordnungen die Grundlage für die nahezu vollständige Entfernung jüdischer Studierender schuf. Prozentual bildeten im Jahre 1932/33 jüdische Studenten mit knapp 3,7 % nur einen relativ kleinen Teil der Studentenschaft.[45] Im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil von 0,9 % waren sie allerdings deutlich überrepräsentiert. Auch der Frauenanteil unter den jüdischen Studierenden war überproportional hoch. Bereits vor 1933 hatten die Nationalsozialisten massiv gegen die „Verjudung“ akademischer Berufe polemisiert und nach Maßnahmen gegen die „Überfremdung“ der Hochschulen gerufen. Durch Festlegung von Höchstgrenzen (5 % an jeder einzelnen Fakultät), Einführung von Ahnennachweisen und die nahezu vollständige Verweigerung der Erteilung des Hochschulreifevermerks für jüdische Abiturienten wurde der Anteil jüdischer Studierender zunächst auf unter 1 % gesenkt. Faktisch gab es ab 1933 kaum noch jüdische Studienanfänger, auch die Zahl ausländischer jüdischer Studierender nahm drastisch ab. Auch viele bereits kurz vor dem Abschluss stehende mussten ihr Studium abbrechen, weil sie nicht zum Examen oder anschließenden Referendariaten zugelassen wurden oder ihre Chancen in freien Berufen stark beschnitten wurden. So verweigerte man jüdischen Ärzten Approbation und kassenärztliche Anerkennung, jüdische Anwälte durften sich nicht niederlassen und wurden nicht zum Notar ernannt. Ab 1937 war für Juden die Zulassung zur Promotion ausgeschlossen. Endgültig vervollständigt wurde die Vertreibung 1938. Im Anschluss an das Novemberpogrom („Reichskristallnacht“) sprach das Reichserziehungsministerium die telegraphische Anweisung aus, Juden die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und das Betreten der Hochschulen zu verbieten.[46] Die wenigen verbliebenen „nichtarischen“ Studenten erlebten das Studium subjektiv überwiegend als sehr belastend, litten unter Diskriminierung und Vereinsamung und erfuhren kaum Unterstützung.[47] Es ist also kaum verwunderlich, dass auch diejenigen, die nicht zur Aufgabe des Studiums gezwungen wurden, „freiwillig“ ausschieden.

Frauenstudium: Zwischen Beschränkung und Aufbruch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nachdem sich um 1900 die Universitäten nach und nach auch für Frauen geöffnet hatten, stieg deren Anteil an allen Studierenden bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges mit 4.053 Studentinnen auf 6,7 Prozent. Während des Krieges wuchs die Zahl weiblicher Studierender zunächst weiter an, nahm im Zuge der Inflation Anfang der 1920er zwar ab, stieg danach aber noch stärker an als die Zahl männlicher Studierender. Im Jahr 1931 erreichte die weibliche Studienbeteiligung mit 18,9 Prozent vorerst ihren Höhepunkt. Mit Beginn des Nationalsozialismus nahm die Zahl der Studentinnen jedoch deutlich ab.[48]

Entsprechend dem nationalsozialistischen Frauenbild wurde der Zugang zur akademischenen Bildung für Mädchen erschwert, die „Neuordnung des höheren Schulwesens“ im Jahr 1938 verschlechterte die Chancen von Frauen auf einen Studienplatz durch inhaltliche Beschränkungen: An den Mädchengymnasien gab es nur noch sprachliche oder hauswirtschaftliche Oberstufen. Der Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern und Latein wurde reduziert, die Studienwahl damit deutlich eingeengt.[49] Während durch das „Gesetz gegen die Überfüllung von Schulen und Hochschulen“ von 1933 nur noch jeder zweite Abiturient eine Hochschulzugangsberechtigung erhielt, war es sogar nur jeder siebten Abiturientin möglich, ein Studium aufzunehmen.[50] Zusätzlich mussten Frauen zum Bestehen der Eignungstests höhere Punktzahlen erreichen. Außerdem legte das Gesetz fest, dass der Frauenanteil unter den neuzuzulassenden Studierenden nicht mehr als 10 Prozent betragen dürfe. Auf Grund dieser Regelungen wird auch von einem „Geschlechtsspezifischen Numerus clausus“ gesprochen.[51]

Allerdings muss zwischen Programmatik einerseits und faktischer Entwicklung und Durchsetzung der Maßnahmen andererseits deutlich differenziert werden. Zum einen wurde das Gesetz bereits im Jahr 1935 bereits wieder aufgehoben, zum anderen gingen die Zahlen der Neuimmatrikulationen bereits vor 1933 zurück. Diese sinkende Studierwilligkeit fand sich bei beiden Geschlechtern.[52] Die zyklischen Schwankungen des Akademikerarbeitsmarktes betrafen zwar sowohl Männer als auch Frauen, letztere allerdings noch härter. Von einigen Sparten (z. B. Jura) wurden sie explizit ausgeschlossen, in anderen (z. B. Medizin) stießen sie auf hohe Hürden bei der Berufseinmündung.[53] Auch die Berufsaussichten für Studierende des Lehramtes – ein von Frauen bevorzugtes Studienfach – waren für sie noch ungünstiger als für Männer. Statt ein anderes Fach zu studieren, entschieden sich die meisten Abiturientinnen für Ausbildungen im außeruniversitären Bereich. Solche „Ersatzkarrieren“ im kaufmännischen oder industriellen Bereich eröffneten sich vor allem im zweiten Drittel der 1930er Jahre, als sich die wirtschaftliche Lage deutlich verbessert hatte.[54]

Eine weitere Barriere stellte der 1934 für angehende Studierende eingeführte obligatorische halbjährige Arbeitsdienst dar. Auch dieser könnte in geschlechtsspezifischer Hinsicht die Studienentscheidung beeinflusst haben. Überwiegend handelte es sich bei den zu verrichtenden Tätigkeiten um ungewohnt harte körperliche Arbeit für die Abiturientinnen. Einerseits kann dies für Frauen eine abschreckende Wirkung gehabt haben, andererseits ist bekannt, dass es diejenigen, die den Dienst erst einmal angetreten hatten, in ihrer Entscheidung zu studieren durch die unangenehme körperliche Arbeit eher bestärkt wurden.[54]

Ein weiterer wichtiger Erklärungsfaktor für die abnehmende Zahl weiblicher Studierender dürfte in der restriktiven Förderpolitik liegen. So kam es nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten zu einem absoluten und relativen Rückgang der Stipendiatinnen. Besonders stark war dieser bei den in der Reichsförderung befindlichen Studentinnen: Waren es 1928 noch 13 Prozent aller geförderten Frauen, lag der Prozentsatz 1937 bei nur noch 5,5.[55] Berücksichtigt werden muss in Bezug auf die Lebens- und Studienbedingungen zur damaligen Zeit, dass diese für Frauen insgesamt schlechter waren. Zwar war nach dem Ersten Weltkrieg und der Inflation die wirtschaftliche Lage aller Studierenden prekär, doch Frauen stand im Schnitt noch weniger Geld zur Verfügung. Die Familien waren weniger dazu bereit, Geld in das Studium ihrer Töchter zu investieren. Auch gestaltete sich die Zimmersuche schwieriger. Frauen waren zur Untermiete nicht gern gesehen. Männer hatten wesentlich bessere Möglichkeiten über die zahlreichen Verbindungshäuser einen Wohnplatz zu bekommen und fanden leichter Studentenjobs, da es sich bei diesen hauptsächlich um Werkarbeit handelte. Zahlreiche damalige Artikel über das „Frauenstudium“ belegen außerdem einen Anstieg der frauenfeindlichen Stimmung unter Studenten mit der NS-Machtübernahme.[56] Dabei spielte sicherlich auch der Anti-Intellektualismus des nationalsozialistischen Regimes eine Rolle, der studierende Frauen verschärft traf und sich auch in der nachrangigen Rolle und finanziellen Schlechterstellung der Arbeitsgemeinschaft Nationalsozialistischer Studentinnen (ANSt) spiegelte.[57] Ungebrochen war diese Haltung jedoch nicht, teilweise wurden heftige öffentliche Kontroversen zum Thema „Frauenfragen an den Hochschulen“ ausgetragen.[58] Als in den Jahren 1936/37 sich ein Mangel an Akademikerinnen und Akademikern abzuzeichnen begann, ermutigte die NS-Propaganda ausdrücklich auch Frauen zur Aufnahme eines Studiums. In nennenswertem Ausmaß erreicht wurde dieses Ziel jedoch erst mit Beginn des Zweiten Weltkrieges. Ab 1939 schrieben sich immer mehr Frauen für ein Studium ein. Der Frauenanteil unter den Studierenden an den Universitäten stieg von 19 % im Wintersemester 1939/40 auf 47 % im Wintersemester 1943/44.[59] Ein solcher Anteil wurde erst wieder nach dem Jahr 2000 erreicht.[60]

Während und auf Grund des Krieges waren die Hörsäle also zu einem großen Teil von Frauen besucht, was deren Selbstbewusstsein deutlich stärkte. Diese mussten jedoch zum Ende des Krieges ihr Studium in vielen Fällen abbrechen, um den Kriegsheimkehrern „Platz zu machen“. In lokalen Studien wird dieser rapide Rückgang für die Gesamtzahl der Studierenden sowie insbesondere für die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer belegt.[61] Eine qualitative Befragung von Universitätsprofessoren in den frühen fünfziger Jahren kam zu dem Ergebnis, dass starke Vorurteile gegen Frauen als Studentinnen sowie als Dozentinnen und Forscherinnen das Klima an der Universität prägten und offen geäußert wurden.[62] Der deutliche Anstieg des Frauenstudiums in der NS-Zeit, wurde angesichts des Akademikermangels in nahezu allen Bereichen – trotz programmatischer Vorbehalte – aus pragmatischen Gründen von der nationalsozialistischen Hochschulpolitik zugelassen. Emanzipatorische Absichten und Gleichstellungsbestrebungen waren damit nicht verbunden. Die rückläufige Entwicklung in den Nachkriegsjahren weist darauf hin, dass ein nachhaltiger Förderungseffekt von Frauen nicht erreicht wurde.

Studierende als handelnde Subjekte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die jungen Leute an den Universitäten zeigten ein hohes Maß an Begeisterungsfähigkeit und Bereitschaft, sich auf neue politische Ideen einzulassen. Sie zogen gleichzeitig aus dem Wissen, zur (künftigen) Elite zu gehören, hinreichend Selbstbewusstsein, um eine Avantgarderolle übernehmen zu können. Und sie verfügten auch über ein höheres Maß an Selbstbestimmung und Freiräume für politisches Engagement als andere gesellschaftliche Gruppen.[63] Die bereits in den Jahren der Weimarer Republik feststellbare hohe Affinität zu nationalsozialistischem Gedankengut erklärt sich sowohl aus den Erfahrungen während des Ersten Weltkriegs, der Verarbeitung der militärischen Niederlage von 1918 und den als ungerecht empfundenen Bestimmungen des Versailler Vertrages.[64] Hinzu kamen die oben skizzierten Zukunftsunsicherheiten. Die daraus resultierenden Ängste wurden von nationalsozialistischen Versprechungen aufgefangen. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass die Organe der studentischen Selbstverwaltung in den Hochschulen stark von nationalsozialistischen Vertretern dominiert wurden. So lässt es sich jedenfalls an den AStA-Wahlen in den Jahren 1928–1933 ablesen.[65]

Hochschulpolitische Organisationen und Korporationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Zur einflussreichsten Organisation wurde zweifellos der 1926 gegründete Nationalsozialistische Studentenbund (NSDStB), in den der Studentenring „Langemarck“, ein Hochschulableger des Stahlhelm 1934 eingegliedert wurde. Sein weibliches Pendant bildete ab Wintersemester 1930/31 die Arbeitsgemeinschaft Nationalsozialistischer Studentinnen (ANSt). Die Deutsche Studentenschaft (DSt) war ursprünglich der Dachverband aller Studierendenausschüsse. Mitglieder waren indirekt alle deutschen Studierenden. Seit 1931 stand die Deutsche Studentenschaft unter der Führung eines Mitglieds des NSDStB.

Im akademischen Milieu der Kaiserzeit und der Weimarer Republik galt das Verbindungswesen als wichtigste Sozialisationsinstanz für Studenten. Mehr als 1.300 Korporationen waren in insgesamt 47 Verbänden zusammengeschlossen. Unterteilt in die beiden großen Gruppen schlagender und nicht-schlagender Verbindungen waren dort im Jahr 1929 insgesamt 71.000 studentische Mitglieder organisiert. Das waren immerhin 56,5 Prozent der männlichen Studenten.[66]

Vor allem schlagende Verbindungen bildeten bis zu diesem Zeitpunkt den Kern der rechtsgerichteten Studentenschaft. Den größten waffenstudentischen Verband bildete mit knapp 9.000 studentischen Mitgliedern und gut 25.000 „Alten Herren“ die Deutsche Burschenschaft. Ihre Mitglieder waren angetan von der neuen Bewegung und sahen den Nationalsozialismus als Fortsetzung der korporationsstudentischen Traditionslinie.[67] Dennoch war das Verhältnis zwischen der Deutschen Burschenschaft und dem NSDStB nicht unproblematisch. Zwar teilte man die ideologischen Grundideen, wehrte sich aber gegen die Gleichschaltung. Die Kooperationen wollten an ihrer Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit festhalten.[68] Während zu Beginn der Etablierung der NS-Herrschaft viele Studenten sowohl Mitglied in Korporationen waren als auch aktiv für den NSDStB arbeiteten, kam es ab 1931 zu verschärften Spannungen, weil sich die Korporationen zunehmend in ihrem Fortbestand gefährdet sahen. Die Mitglieder schwankten zwischen Ablehnung der Zusammenarbeit mit dem NSDStB und Suche nach Kompromissen.[69] Im Oktober 1935 erließ die NSDAP schließlich ein Verbot, das einem Korporationsstudenten die Mitgliedschaft im NSDStB und der Hitlerjugend untersagte. Daraufhin lösten sich die Verbände auf. Auch die Deutsche Burschenschaft stellte ihre Korporationen sämtlich dem NSDStB zur Verfügung.[70]

Zwei Gruppierungen zeigten sich gegenüber dem aufkommenden Nationalsozialismus deutlich distanziert: zum einen die republikanischen und sozialistischen Gruppen, zum anderen die organisierten Katholiken. Mit insgesamt etwa einem Zehntel der Studierenden stellten diese aber eher eine vernachlässigbare Größe dar.[71] Männliche und protestantische Studierende waren unter den nationalsozialistischen Universitätsstudenten deutlich überrepräsentiert, hinsichtlich Studienrichtung und Altersstruktur zeigten sich dagegen keine Unterschiede.[72]

Studentischer Einfluss auf die Hochschulpolitik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

An vielen Universitäten beteiligten sich die nationalsozialistischen Studenten aktiv an deren Umgestaltung, sie entwickelten sich nach 1933 zum Motor der Gleichschaltung. Nach der Anerkennung der Deutschen Studentenschaft durch die Kultusminister als alleinige Gesamtvertretung der deutschen Studenten wurden ausländische und jüdische Studierende daraus ausgeschlossen. Gleichzeitig wurden die Allgemeinen Studentenausschüsse aufgelöst, an die Stelle demokratisch gewählter Vorsitzender trat das Führerprinzip.[73] Die ernannten Führer erhielten deutlich mehr Einflussmöglichkeiten und Macht. Dies demonstrierten sie zum einen in spektakulären öffentlichen Aktivitäten wie etwa der Bücherverbrennung, zum anderen beeinflussten sie aktiv personalpolitische Entscheidungen. So sammelten sie beispielsweise kritisches Material über Professoren, legten schwarze Listen an und halfen damit bei der Vorbereitung der Vertreibung missliebiger Mitglieder des Lehrkörpers. Neben jüdischen und linken Dozenten blieben auch die konservativen nicht verschont, die der NSDAP zwar nicht kritisch gegenüberstanden, jedoch keine Parteimitglieder waren. Dabei handelte es sich nicht etwa um Einzelaktivitäten, sondern zu entsprechenden Aktionen wurden vom Führer der Deutschen Studentenschaft aufgerufen („Spionageerlass“).[74] Mit organisierten Boykottaktionen und Störung oder Sprengung von Lehrveranstaltungen verliehen sie ihren Forderungen Nachdruck und setzten damit beispielsweise die Entlassung der auf Grund des „Frontkämpferprivilegs“ zunächst im Amt gebliebenen jüdischen Professoren durch. Durchaus nicht alle Studenten beteiligten sich an solchen Aktionen, allerdings wurden solche Verweigerer häufig eingeschüchtert und massiv unter Druck gesetzt. Trotzdem übten einige Studenten Kritik an solchen organisierten Maßnahmen, engagierten sich in Sympathiekundgebungen und sammelten Unterschriften zur Unterstützung von Entlassung bedrohter Professoren.[75]

Einfluss auf personalpolitische Entscheidungen nahmen die studentischen Organisationen aber auch bei der Besetzung frei werdender Stellen und der Karriereförderung von solchen Nachwuchswissenschaftlern, mit denen sie eng kooperierten.[76] Unterstützt wurden sie dabei vom Dozentenbund. Auch über alle Rektoratsbesetzungen wurde von 1937 bis 1941 die Reichsstudentenführung offiziell informiert und um eine Stellungnahme gebeten.

Insgesamt kam es in der Anfangsphase der Etablierung nationalsozialistischer Herrschaft zu einer deutlichen Machtverschiebung. Während in der Weimarer Zeit die Hochschulen nach als nahezu absolutistisch von den Ordinarien beherrscht beschrieben wurden, erschienen an vielen Orten sowohl den Professoren als auch den sehr selbstbewusst auftretenden nationalsozialistischen Studentenführern letztere als die eigentlichen Herren der Universität. Darin spiegelte sich gleichzeitig ein Generationenkonflikt, der tradierte Hierarchien erschütterte und Struktur wie Funktion der deutschen Hochschulen grundsätzlich in Frage stellte.[77] Zwar wurden nach dem stürmischen Beginn der nationalsozialistischen Umgestaltung den Studentenführern weitaus geringere institutionalisierte Mitbestimmungsrechte zugebilligt als diese das erhofft und erwartet hatten. Dennoch konnten sie durch geschickte Personalpolitik und gute Kontakte in das neu gegründete Reichserziehungsministerium erheblichen Einfluss auf Berufungsverfahren, auf die Schaffung neuer Lehrstühle und selbst auf die Ernennung von Rektoren gewinnen.

Studentischer Alltag[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Aber nicht nur der Universitätsbetrieb, auch das studentische Leben sollte gezielt an nationalsozialistischen Vorstellungen ausgerichtet werden. Erste Instrumente dazu waren die Verpflichtung der männlichen Studierenden, im Rahmen des Wehrsports an einer Art paramilitärischen Ausbildung teilzunehmen und die Teilnahme an Veranstaltungen zur politischen Erziehungen. Daraus ergab sich eine beträchtliche zeitliche Belastung von wöchentlich etwa 30 Stunden, was auf wenig Gegenliebe stieß, zumal auch Engagement bei der Fachschaftsarbeit erwartet wurde. Bei den Studentinnen ergab sich ebenfalls eine recht hohe zeitliche Belastung durch die politischen Seminare sowie durch soziale Tätigkeiten, die durch ihren studentischen Verband, den ANSt, koordiniert wurden. Unter diesen Bedingungen litt ein anspruchsvolles Studium. Universitäten und Professoren beschwerten sich über einen starken Qualitätsabfall. Durch massive Proteste – etwa im Rahmen der „Münchener Studentenrevolte“ – wurden Erleichterungen durchgesetzt: Die Aufgaben in NSDStB und ANSt wurden minimiert oder – ebenso wie die Fachschaftsarbeit – zu freiwilligen Aufgaben gemacht.[78]

1934 wurde sodann für die Studierenden beiderlei Geschlechts der obligatorische halbjährige Arbeitsdienst eingeführt. Er galt als Bewährungsprobe und damit als Ausleseinstrument für die Aufnahme eines Studiums. Gleichzeitig stellte er den Versuch dar, die Volksgemeinschaftsideologie in die Praxis umzusetzen. In Arbeitslagern sollten junge Menschen aus allen Schichten gemeinsam miteinander leben, arbeiten, politisch geschult und sportlich ertüchtigt werden. Die männlichen Studierenden wurden dazu in der Regel kolonnenweise bei schweren körperlichen Arbeiten (etwa im Deich- oder Straßenbau, bei Erd- und Entwässerungsarbeiten etc.) eingesetzt, weibliche Studierende wurden häufig als „Arbeitsmaiden“ einzelnen Familien zugewiesen, arbeiteten in der Landwirtschaft oder im Rahmen der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt.[79] Die subjektiven Erfahrungen der Arbeitsdienstleistenden fielen sehr unterschiedlich aus, in aller Regel wurde das Ende des Arbeitsdienstes erleichtert begrüßt. Ob er sich als taugliches Instrument der Auslese und Vergemeinschaftung erwiesen hat erscheint fraglich.[80]

Ein weiteres Konzept, das den studentischen Alltag betraf, war der „studentische Einsatz“. Er konnte als Fabrik- oder Landdienst sowie als Ernteeinsatz in den Semesterferien zunächst freiwillig abgeleistet werden. Die Beteiligung war eher mäßig, daher wurde ab 1937 stärkerer Druck ausgeübt und im Sommer 1939 von der Reichsstudentenführung eine allgemeine „Erntehilfspflicht für alle Mitglieder der Deutschen Studentenschaft“ proklamiert. Hiergegen gab es heftige Proteste und auch Möglichkeiten, sich dieser Anordnung zu entziehen, ohne mit Sanktionen rechnen zu müssen. Davon wurde rege Gebrauch gemacht.[81]

Die Versuche, die Freiräume der Gestaltung des eigenen Lebens und Studierens zu stark zu beschneiden, führten sämtlich zu Loyalitätskrisen bei den Studierenden, was von den politisch Verantwortlichen besorgt registriert und – mindestens bis zum Beginn des Krieges – in der Regel mit der Suche nach Kompromissen und Befriedungsstrategien beantwortet. Zwischen den studentischen Führern und der Masse der Studenten existierte eine deutliche Kluft: Auf der einen Seite der Aktivismus der Funktionäre, auf der anderen Seite das Bedürfnis eines großen Teils der Studierenden, der sich gegen zu starke Einengung eigener Handlungsspielräume in Studium und Privatleben wehrte. Eine grundsätzliche Ablehnung des Nationalsozialismus war damit jedoch nicht unbedingt verbunden.[82]

Wandel der politischen Haltung der Studenten während des Krieges[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Ausbruch des Krieges führte zunächst einmal zu massiven strukturellen Verschiebungen in der Zusammensetzung der Studentenschaft. Die meisten NSDStB-Funktionäre hatten sich sofort nach Kriegsbeginn freiwillig zur Front gemeldet. 93 % der Kameradschaftsführer waren im März 1940 bei der Wehrmacht, so dass man geradezu von einem Exodus überzeugter Nationalsozialisten aus den Universitäten sprechen kann. Sie standen für die hochschulpolitische Arbeit und die Aktivitäten der Fachschaften nicht mehr zur Verfügung und waren nur schwer zu ersetzen. Ein großer Teil der männlichen Studenten aller Semester wurde ebenfalls gleich nach Kriegsbeginn eingezogen. An den Universitäten fanden sich daher zu einem großen Anteil jugendliche Anfangssemester sowie eine im Laufe der Kriegsjahre rasant wachsende Anzahl weiblicher Studierender. Hinzu kamen zum Studium abkommandierte Studenten (besonders im Fachbereich Medizin, um den hohen Bedarf an Ärzten decken zu können) sowie Wehrmachtangehörige, die nach mehreren Jahren zur Fortsetzung oder zum Abschluss ihres Studiums zeitweise beurlaubt waren und schließlich eine zunehmend größer werdende Gruppe von Kriegsversehrten bzw. nicht Wehrtauglichen.[83] Diese sehr heterogene Klientel unterschied sich verständlicherweise in ihren Einstellungen beträchtlich. Die Klagen über „unreifes“ und „unwürdiges“ Verhalten der sehr jungen Studierenden häuften sich unmittelbar nach Kriegsbeginn. Die Studenten versuchten sich vor den Diensten des NSDStB zu drücken, sie standen der Hochschulpolitik gleichgültig und desinteressiert gegenüber. Die meisten von ihnen waren seit ihrer Kindheit und Jugend in Schule und HJ intensiv mit politischen und weltanschaulichen Themen konfrontiert worden, offensichtlich hatte dies aber eher zu einer distanzierten Haltung als zu politischer Aktivierung geführt.

Die „Soldatenstudenten“ wurden in aller Regel als strebsame Studenten gelobt, auch ihnen attestierte man aber ein bedauerlich geringes Interesse für das politische Leben – und auch den weiblichen Studierenden wurde eine noch größere Indifferenz in politischen Fragen bescheinigt als den Männern.[84] Festhalten lässt sich somit zunächst, dass die militärischen Erfolge keineswegs eine politische Aktivierung der Studentenschaft bewirken konnten. Hochburgen des Nationalsozialismus waren die Universitäten während des Krieges sicher nicht, eher deutet sich eine zunehmende Entfremdung zwischen den nationalsozialistischen studentischen Organisationen und der Masse der Studierenden an. Diese verschärfte sich spätestens nach den Verlusten von Stalingrad und mit den Bombardierungen der Städte, die schließlich einen geregelten Studienbetrieb kaum noch möglich machten. Selbst interne Lageberichte kamen zu der Einschätzung, dass alle Maßnahmen nicht ausgereicht hätten, um einen wissenschaftlich-politisch zuverlässigen studentischen Nachwuchs zu gewinnen.[85] Ob und inwieweit daraus allerdings auch ein oppositionelles Potenzial erwuchs, ist daraus noch nicht unbedingt zu schließen.

Studentischer Widerstand[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die skizzierten Strategien der Studierenden, sich restriktiven Eingriffen und Beschneidungen von Freiräumen zu entziehen, signalisieren zwar deutliche Distanz zum Regime, stellen aber nicht schon Widerstand im engeren Sinne dar. Diejenigen Verhaltensweisen und Meinungen, die im Gegensatz zur nationalsozialistischen Politik und Weltanschauung standen, aber die Schwelle zum organisierten Widerstand nicht überschritten, lassen sich unter den Begriff Dissens fassen. Differenziert werden kann dabei zwischen den drei Formen des individuellen, des sozialelitären und des weltanschaulichen Dissens.[86]

Der individuelle Dissens war besonders stark verbreitet. Er äußert sich in den Versuchen unzähliger Studenten, sich bestimmten Verhaltensregeln und -erwartungen der Regierung bzw. der Studentenführer nicht anzupassen, sondern sich möglichst viele individuelle Freiheiten zu bewahren. Der sozialelitäre Dissens erwuchs aus einer Position bürgerlicher Exklusivität und grenzte sich von dem proletenhaften Stil und dem plebejischen Habitus vieler Parteifunktionäre ab. Wie groß die Verbreitung des sozialelitären Dissens war, ist unklar. Die nationalsozialistische Propaganda der Volksgemeinschaft wurde von vielen Studenten – mehr oder weniger explizit – zurückgewiesen. Sie entwickelten einen Habitus, der sich vom Nationalsozialismus als Massenbewegung deutlich distanzierte.[87]

Der weltanschauliche Dissens beruhte häufig auf religiösen Überzeugungen. Das oppositionelle Potenzial war unter den Theologiestudenten besonders hoch.[88] Zwar gab es auch gläubige Studenten, die ihre Zugehörigkeit zur Kirche mit nationalsozialistischem Engagement zu verbinden suchten, dennoch lässt sich nicht übersehen, dass an Universitäten mit einer mehrheitlich katholischen Studentenschaft die Distanz gegenüber dem Nationalsozialismus größer war als an anderen Hochschulen und dass der Anteil evangelischer Studenten, der sich zur Bekennenden Kirche zählte, sehr hoch lag.[89] Aktiviert wurde dieses Potenzial allerdings vor allem bei Kritik des Staates an der Kirche oder Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Die Vertreibung oppositioneller und jüdischer Studenten dagegen wurde kaum thematisiert oder zum Anlass von Protesten. Nur selten entstand aus dem christlichen Dissens ein aktiver Widerstand gegen das NS-Regime.[90]

Als Widerstand im engeren Sinne lassen sich alle Handlungen bezeichnen, die auf einer grundsätzlichen Ablehnung des Nationalsozialismus beruhten und einen Sturz der Regierung bezweckten.[91] In diesem Sinne unternahmen bereits in der Vorkriegszeit vor allem kommunistische Studenten den Versuch, organisierten Widerstand gegen das NS-Regime zu leisten.[92] Zwar wurden im Frühjahr 1933 kommunistische Studentengruppen verboten, jedoch formierten sich die Studenten an einigen Hochschulen (z. B. Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Leipzig und Marburg) zu kleinen illegalen Zirkeln, die durch Verteilung von Flugblättern und Herausgabe von Zeitungen („Antifaschistische Korrespondenz“, „Der Rote Student“ und „Der Sozialist“) ihre Kommilitonen zu mobilisieren versuchten. Dies gelang allerdings kaum. Auch die Einschleusung kommunistischer Studenten als Schulungsreferenten in die politische Erziehungsarbeit des Studentenbundes änderte daran nichts. Viele dieser weitgehend unbekannt gebliebenen Studenten wurden verhaftet, kamen ins Konzentrationslager oder wurden später hingerichtet.[93]

Während des Krieges gestaltete sich die Widerstandsarbeit noch gefährlicher als vorher; denn die Widerstandskämpfer standen einem zunehmend skrupelloseren Verfolgungsapparat gegenüber. Verstöße, die zu Beginn der NS-Diktatur „nur“ eine Gefängnisstrafe zur Folge hatten, konnten nun den Tod bedeuten.[94] Die „Weiße Rose“ in München bildet wohl die bekannteste studentische Widerstandsgruppe der Kriegsjahre.[95] Auch bei ihrem sehr viel weniger bekannteren Hamburger Ableger handelte es sich um eine sehr aktive Widerstandsgruppe, die im Vergleich zur Münchner Gruppe aber weniger christlich-religiös motiviert war, sondern eher kommunistischen bzw. anarchistischen Traditionen entstammte.[96] Berliner Studenten arbeiteten auch in dem unter dem Namen „Rote Kapelle“ bekannt gewordenen Widerstandskreis um Harro Schulze-Boysen und Arvid Harnack mit.[97]

Insgesamt gab es nur wenige studentische Gruppen, die sich im aktiven Kampf gegen die NS-Diktatur organisierten. Sie blieben innerhalb der Studentenschaft weitgehend isoliert. Der weitaus größte Teil der Studierenden kam mit solchen Aktivitäten nicht in Berührung. Viele erfuhren nicht einmal davon. Am Beispiel der „Weißen Rose“ München lässt sich zeigen, dass ein Großteil der Studenten mit diesen Gruppen keineswegs sympathisierte, sondern sie eher ablehnte.[98] Mit Denunziationen aus den Reihen der eigenen Kommilitonen war demnach durchaus zu rechnen.

Der Einfluss der NS-Ideologie auf wissenschaftliche Disziplinen an deutschen Hochschulen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Frage nach dem Einfluss des Nationalsozialismus auf die Entwicklung der Wissenschaften im „Dritten Reich“ lässt sich über die Wissenschaftspolitik hinaus und besonders in Hinblick auf den Einfluss einer nationalsozialistischen Ideologie nicht einheitlich beantworten. Bezüglich der Fächerlandschaft an deutschen Universitäten zwischen 1933 und 1945 lassen sich jedoch einige konkrete Entwicklungen benennen, die nur im Kontext des Nationalsozialismus erklärt und in einen direkten Zusammenhang mit den ideologischen Überzeugungen der beteiligten Akteure gebracht werden können. Dabei lassen sich zwei Tendenzen unterscheiden: Einerseits förderte der NS-Staat insbesondere solche Disziplinen, die entweder die NS-Ideologie stützten (z. B. Rassenhygiene, „Arische Wissenschaften“, „Völkische Wissenschaften“) oder die wirtschaftliche Autarkiebestrebung voranbringen konnten (z. B. Forschungen zum synthetischen Kraftstoff oder Heilpflanzenforschung). Andererseits hatten vor allem die Geisteswissenschaften gegen eine anti-intellektuelle sowie die anti-internationale Grundhaltung anzukämpfen und bemühten sich daher, ihren Nutzen für den „Volkskörper“ unter Beweis zu stellen.

Biologie und Medizin[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Biologie als naturwissenschaftliche Disziplin der Universität stand dem Nationalsozialismus näher als alle anderen Wissenschaftsdisziplinen und war somit inhaltlich von den gesellschaftlichen und moralischen Veränderungen im NS-Staat vermeintlich stärker geprägt als andere.[99] Bereits im Vorfeld der Machtergreifung 1933 konnte sich die sozialdarwinistische Weltanschauung, wenn auch mit Ausnahme des Widerstands einiger Fachvertreter, fest in dieser Disziplin etablieren.[100] Ideengeschichtlich resultiert die rassistische Ideologie auf der Verallgemeinerung des biologischen Prinzips von Darwins Evolutionstheorie auf Politik und Gesellschaft. Der „Kampf ums Dasein“ einer Art wird zum „Kampf ums Dasein“ eines Volkes. Da der Nationalsozialismus auf der gleichen Weltanschauung basiert und zur Untermauerung dieser Ideologie die Förderung wissenschaftlicher Forschungen in Aussicht stand, erscheint die Kooperation mit den Fachvertretern als wenig erstaunlich. Nicht selten kommt es zu einer Entfremdung der ursprünglichen Bedeutung biologischer Begriffe (z. B. Lebensraum).

Da der Rassebegriff in der nationalsozialistischen Wissenschaft und Forschung eine zentrale Bedeutung erhalten sollte,[101] wurden die hierzu bereits existierenden Forschungsgebiete (im folgenden: Zwillingsforschung) besonderes gefördert. Erkenntnisse zu vererbbaren Tier- und Pflanzenkrankheiten sollten auch auf Menschen anwendbar gemacht werden, wofür man eineiige Zwillinge untersucht hat.[102] Neben der Erblichkeit von körperlichen sollte dies auch für geistig-seelische Merkmale nachgewiesen werden.[103]

Verhängnisvoll für unzählige Opfer des NS war jedoch nicht die Grundlagenforschung als solche, sondern die Veränderung der Forschungspraxis sowie das erklärte Ziel der NS-Führungselite die „Herrenrasse“ nicht nur genetisch zu definieren, sondern dessen Erbgut von „minderwertigen“ Einflüssen im Rahmen der Rassenhygiene zu reinigen. Gegenstand der Euthanasie war nun neben der Festlegung von Selektionsgesetzen auch die Durchsetzung (d. h. Zwangsabtreibungen, Zwangssterilisationen und Mord) derer.[104] Bezeichnend hierbei ist das Miteinander von Heilen und Vernichten in der nationalsozialistischen Medizin. Als lebenswert erachtetes Leben musste geschützt werden, lebensunwürdiges vernichtet – Das Individuum verlor seinen Eigenwert zugunsten des „Volkskörpers“. Damit wurde einerseits der Mord von „Ballastexistenzen“ (also Erberkrankten, psychisch Kranken usw.) legitimiert,[105] andererseits erklärt es die Beschreibung diverser NS-Ärzte durch ehemalige Patienten als fürsorglich im Nürnberger Ärzteprozess.[106] Als geeignetes Beispiel hierfür dient der Direktor der Tübinger Universitätsfrauenklinik August Mayer. Er war erklärter Gegner von Euthanasie und setzte sich z. B. entschlossen gegen die Verlegung Krebskranker aus den Kliniken, um sie ihrem Schicksal zu überlassen, ein. Seine Patientinnen beschrieben ihn als umsichtig und fürsorglich als Geburtshelfer. Gleichzeitig war er jedoch in besonderer Weise für das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ engagiert und u. a. an Zwangsabtreibungen von sogenannten „Ostpolen“ beteiligt.[107] Das in den Augen des Arztes verkörperte Menschenbild entschied also über Heilen oder Vernichten für den Patienten. Die Patienten der Psychiatrie hatten unter der Führung von NS-Ärzten denkbar schlechte Voraussetzungen. Mit der Begründung, dass Geisteskrankheiten aus vererbbaren, kranken Gehirnen resultieren würden, begann man die Tötung der „Unheilbaren“ und setzte dies sogar noch in den Monaten nach Kriegsende selbstständig fort.[108]

Andererseits konnten sich einige etablierte Forschungsbereiche großer Zuwendung erfreuen, ohne dass diese hierfür allzu viele Eingeständnisse an das sich entwickelnde Weltbild machen mussten, sondern auf empirischen Grundlagen beruhend forschen konnten. Der Grund für die erhöhte Aufmerksamkeit war, dass ihre Erkenntnisse den NS-Staat ggf. von Importen unabhängig gemacht hätten. Wirtschaftlichkeit stand hier an oberster Stelle. So wurde beispielsweise bei der Heilpflanzenforschung u. a. mit Zwangsarbeitern aus KZs (= billige Arbeitskräfte) intensiv nach heimischen Pflanzen und deren evtl. Heilwirkungen gesucht. Obwohl dies auch ideologisch untermauert wurde, da man sich der rein naturwissenschaftlichen Medizin zu widersetzen wollte, um nun von einer „ganzheitlichen“ Medizin sprechen zu können,[109] kann hier nicht von einem rein weltanschaulich gebundenen Interesse an Naturheilkunde gesprochen werden, da andererseits intensive Anstrengungen unternommen wurden, durch die Entdeckung synthetischer Drogen wie z. B. Pervitin von Importen unabhängig zu werden.[110] Genauso wurde die genetische Forschung in der Botanik bezüglich der Nutzpflanzen zur „Erweiterung des deutschen Lebensraumes“ gefördert.[111]

Geisteswissenschaften, Völkische Wissenschaften und der Ahnenerbe e. V.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

„Arische“ Wissenschaften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Fall der universitären Fächer Physik, Chemie sowie Mathematik fanden Versuche einer Umgestaltung der Theorien, Methoden und Systematik nach ideologischen Gesichtspunkten statt, die von aktiven Wissenschaftlern unternommen wurden. Die beteiligten Wissenschaftler beabsichtigten dabei häufig, durch ein ideologisches Bekenntnis und die Nähe zum Nationalsozialismus ihre wissenschaftliche Karriere zu befördern und Positionen an Universitäten zu sichern, bemühtem sich aber wie im Fall der „Deutschen Chemie“ vereinzelt auch aus einer ernsthaften ideologischen Überzeugung um eine Umgestaltung ihres Fachs.

„Deutsche Physik“[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Charakteristisch für diese von Philipp Lenard und Johannes Stark bereits vor 1933 begründeten Sonderströmung innerhalb der Physik ist die Ablehnung der als „jüdisch“ bezeichneten Relativitätstheorie und Quantenmechanik als zentrale Bestandteile der modernen Physik, die von der „Deutschen Physik“ als theorielastig, abstrakt und wirklichkeitsfremd wahrgenommen wurden. Stattdessen sollten ein vorrangig auf mechanischen Prinzipien basierendes physikalisches Weltbild etabliert und die Prinzipien der Naturerkenntnis aus den angeblichen Alleinstellungsmerkmalen der „arischen Rasse“ entwickelt werden. Die Ablehnung der Inhalte der modernen Physik konnte dabei aus rassistischen, politischen oder wissenschaftlichen Gründen erfolgen.[112] Zusammenfassend kann die „Deutsche Physik“ als eine lose Bewegung von Physikern zur Durchsetzung von überholten physikalischen Anschauungen mit politischen Mitteln beschrieben werden, die ihre Machtpositionen im deutschen Wissenschaftssystem zur Verfolgung ihrer Ziele einsetzten.[113]

Der Einfluss der „Deutschen Physik“ auf das Wissenschaftssystem äußerte sich vor allem auf der personalpolitischen Ebene in der Besetzung einiger Physiklehrstühle an deutschen Hochschulen, wovon die Installierung von Wilhelm Müller als Nachfolger von Arnold Sommerfeld auf dem Lehrstuhl für Theoretische Physik an der Universität München das größte Aufsehen erregt hatte.[114] Weitere bekannte Beispiele für „Deutsche Physiker“ auf Lehrstühlen waren August Becker an der Universität Heidelberg (ab 1934)[115] und Rudolf Tomaschek an der TH München (ab 1939).[116] Diese personalpolitischen Entscheidungen dürfen jedoch nicht als Erfolg der „Deutschen Physik“ missverstanden werden: Die Mehrheit der Physiker in Deutschland teilte nicht die dogmatischen Haltung der „Deutschen Physik“, sondern sprach sich im Gegenteil bereits ab den späten 1930er Jahren öffentlich für eine Stärkung der modernen Physik aus.[117] Somit blieb in der NS-Zeit weiterhin der Großteil der Lehrstühle von Wissenschaftlern besetzt, die kein erkennbares Interesse an der Vermengung von NS-Ideologie mit physikalischen Inhalten äußerten. Das Phänomen der „Deutschen Physik“ fand mit dem Untergang des „Dritten Reiches“ sein endgültiges Ende und blieb ohne erkennbare Auswirkungen auf die Entwicklung der Physik in der Nachkriegszeit.[118]

„Deutsche Mathematik“[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

1934 begründete der Mathematiker Ludwig Bieberbach, 1936–1945 Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Berlin,[119] eine ideologische Sonderströmung, die sich um die Herausarbeitung einer „arteigenen“ Mathematik durch die Abgrenzung von einer formalistischen und damit „jüdischen“ Mathematik auf Grundlage der „Integrationstypologie“ von Erich Rudolf Jaensch.

Die Motivation für die Errichtung einer „Deutschen Mathematik“ kann durch die prekäre Lage des Faches Mathematik im Nationalsozialismus erklärt werden: Vor dem Hintergrund der starken Betonung des praktischen Werts und des Anwendungsbezugs von Wissenschaft in der nationalsozialistischen Wissenschafts- und Bildungspolitik drohte der Mathematik ihre Eigenständigkeit als Forschungsdisziplin von den anderen Naturwissenschaften abgesprochen zu werden.[120] Diesem Druck sollte die „Deutsche Mathematik“ Bieberbachs durch die Hervorhebung ihres Nutzens für unterschiedliche Politikfelder des NS-Staates, insbesondere für das Wehrwesen, begegnen. Außerdem sollte sie die Existenz ihre Faches innerhalb des NS-Wissenschaftssystems durch die pseudowissenschaftliche Begründung eines inneren Zusammenhangs mit der deutschen Rasse legitimieren.[121]

Es ist wahrscheinlich, dass Bieberbach die „Deutsche Mathematik“ unter anderem zur langfristigen Absicherung seiner sozialen Stellung und seiner politischen Macht innerhalb der NS-Wissenschaftslandschaft verwendete.[122] In der NS-Zeit konnte die „Deutsche Mathematik“ durch ihre Integration von Rassenideologie und der nationalsozialistischen Typenlehre in einem mathematischen Streit gut als Instrument benutzt werden, um vor allem jüdische Konkurrenten mit pseudowissenschaftlichen Argumenten auszuschalten.[123] Da einige Mathematiker, die in der NS-Zeit mit der „Deutschen Mathematik“ sympathisierten, vor 1933 nicht als überzeugte Nationalsozialisten (Max Steck) oder sogar als Pazifisten (Gustav Doetsch) hervorgetreten waren, kann auch in ihren Fällen zumindest teilweise von einem politischen Opportunismus ausgegangen werden.[124] Bei den Fachgenossen stießen Bieberbach und die „Deutsche Mathematik“ ähnlich der „Deutschen Physik“ größtenteils auf Ablehnung oder Desinteresse. Insgesamt blieb das Phänomen der „Deutsche Mathematik“ auf NS-Deutschland beschränkt, konnte sich aber selbst dort nicht als eine ernsthafte Alternative zur etablierten Mathematik präsentieren. Auf wissenschaftlicher Ebene war nach 1945 kein Einfluss der „Deutschen Mathematik“ zu bemerken.[125]

„Deutsche Chemie“[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Gegensatz zur Mathematik, die sich auf Grund ihrer hohen theoretischen Anteile in ihrer Eigenständigkeit als akademisches Fach durch die NS-Politik bedroht sah, musste die Chemie innerhalb der NS-Wissenschaftslandschaft grundsätzlich keinen politischen Druck oder Bedeutungsverlust befürchten, da sie ihre Existenz gänzlich durch ihren Anwendungsbezug legitimieren konnte.[126] Dabei wurde von der Politik nicht nur der praktische Nutzen der chemischen Industrie für die Ziele der Wirtschafts- und Kriegspolitik betont, sondern auch der universitären Chemie eine hohe Bedeutung für die Ausbildung von Fachkräften und Forschern beigemessen.[127] Zudem schloss die breite Förderung chemischer Forschung auch Bereiche der Grundlagenforschung, also Bereiche ohne einen unmittelbar erkennbaren Anwendungsbezug, mit ein.[128] Die Begründung einer „Deutschen Chemie“ kann angesichts dieser positiven Bedingungen nicht als Reaktion auf eine Bedrohung der eigenen Disziplin oder der eigenen Forschungen gesehen werden. Anders als die Bewegungen der „Deutschen Physik“ oder der „Deutschen Mathematik“ entstand die „Deutsche Chemie“ aus einer tiefen ideologischen Überzeugung und wurde von Chemikern entwickelt, die allesamt bereits gute Posten an den Hochschulen bekleideten und ausreichend Geldmittel für ihre Forschungen aus öffentlicher Hand erhielten.[129] Das programmatische Ziel dieser ideologischen Strömung um Conrad Weygand, Karl Lothar Wolf, Rembert Ramsauer, Helmut Harms und Robert M. Müller war es, in der Chemie eine angeblich deutsche Art der Naturerkenntnis, welche sich vor allem durch eine ganzheitliche Denkweise auszeichnen soll, historisch herauszuarbeiten und ihre Überlegenheit gegenüber der als rationalistisch verunglimpften modernen Chemie zu demonstrieren.[130] Wie die anderen Bewegungen auch scheiterte die „Deutsche Chemie“ aber letztendlich an der Nichtbeachtung bzw. Missbilligung durch etablierte Fachkollegen und konnte nach dem Ende des „Dritten Reiches“ ebenfalls keinen erkennbaren Einfluss auf die Entwicklung der chemischen Fächer ausüben.[131]

Rüstungsforschung an Universitäten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]