Niedersächsisch

| Niedersächsisch | ||

|---|---|---|

|

Gesprochen in |

Deutschland, Niederlande | |

| Linguistische Klassifikation |

||

Niedersächsisch (in den Niederlanden: Nedersaksisch) bildet einen Teil des niederdeutschen Dialektkontinuums im Nordwesten Deutschlands und im Nordosten der Niederlande. Niedersächsisch (Niederlande) ist eine häufig verwendete Definition des Begriffs.

Weil es geografisch im westlichen Teil des niederdeutschen Sprachraums liegt, wird es auch als Westniederdeutsch bezeichnet; das Pendant dazu ist dann der östliche Teil des niederdeutschen Sprachraums, das Ostniederdeutsche. Der zunehmende Bildungsgrad weiter Teile der Bevölkerung im 19. Jahrhundert und die damit verbundene Verbreitung und Verwendung der Standardsprachen in allen Bevölkerungsschichten spaltete das Dialektkontinuum, das heute nur noch teilweise und in unterschiedlichen Stadien des Verfalls erhalten geblieben ist.[1][2][3]

Gliederung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

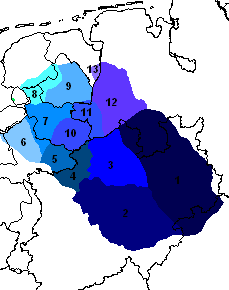

Das Niedersächsische wird in der Regel folgendermaßen gegliedert:[4]

- das Westfälische (Südliches Weser-Ems-Gebiet und Westfalen-Lippe ohne Siegen-Wittgenstein)

- das Ostfälische (östlich der Weser – östliches Niedersachsen und westliches Sachsen-Anhalt)

- das Nordniedersächsische (nördliches Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein)

Diese Dialektverbände zerfallen in zahlreiche kleinere Regional- und Ortsdialekte, deren Zuordnung je nach den verwendeten Kriterien unterschiedlich ausfallen kann. Die niedersächsischen Dialekte in den Niederlanden (Nedersaksisch) können sprachhistorisch dem Nordniedersächsischen und dem Westfälischen zugeordnet werden. Die Dialekte im Süden des Emslands, das Lingener Platt, werden in der Regel zum Westfälischen Platt gerechnet. Sie gehören dabei zu der Untergruppe der peripher-westfälischen Dialekte, die sich dadurch auszeichnen, dass die typischen westfälischen Brechungsdiphthonge für eine frühere Zeit angenommen werden, später aber durch Kurzvokale ersetzt wurden, sodass man zum Beispiel better sagt statt westfälisch biäter. Sie werden daher heute als Übergangsdialekte zum Nordniedersächsischen betrachtet wie viele Dialekte in den Ostniederlanden und im nördlichen Osnabrücker Land. Das (eigentliche) Emsländische, das noch in das Nord- und Südemsländische geteilt werden kann, und das Hümmlinger Platt zählen traditionell zum Nordniedersächsischen, allerdings finden sich auch hier Nachwirkungen der westfälischen Vokalbrechung: Viele westfälische steigende Diphthonge tauchen hier als fallende auf, während das (übrige) Nordniedersächsische Monophthonge aufweist. Dies ist auch im Südoldenburgischen und Ostfriesischen der Fall. Kennzeichen aller Dialekte im Emsland sind einige auffällige Konservativismen im Wortschatz, wie Paosken für „Ostern“ oder Saterdag für „Sonnabend“ sowie lexikalische Übernahmen aus dem Niederländischen.

Abgrenzung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Innerhalb des deutschen beziehungsweise kontinentalen westgermanischen Dialektkontinuums gibt es keine Sprachgrenzen, sondern nur fließende Übergänge zwischen den Varietäten. Das gilt auch für die Übergangsgebiete zwischen den hochdeutschen und niederdeutschen Dialektvarietäten. Die Sprachwissenschaft grenzt die Gruppen durch bestimmte Isoglossen voneinander ab, die nicht immer unumstritten sind. Auch für das Westniederdeutsche werden solche Isoglossen als Grenzen angenommen.

Im Osten wird das Niedersächsische vom Ostniederdeutschen durch die Isoglosse zwischen dem westlichen Plural Präsens auf -(e)t und dem östlichen auf -e(n) (mak[e]t versus make[n]) getrennt. Diese Isoglosse wird auch meist als Grenze des sächsischen Altlandes zu den Gebieten gesehen, die durch die Deutsche Ostsiedlung auch sprachlich „kolonisiert“ wurden.

Im Süden wird das niedersächsische Sprachgebiet durch die so genannte Benrather Linie von den hochdeutschen Varietäten getrennt, so dass z. B. das Westfälische bis nach Nordhessen und ins Ruhrgebiet hineinreicht.

Im Westen, im Gelderland, grenzt das Niedersächsische (Niederlande) an das Niederfränkische. Hier wird ebenfalls meist eine Isoglosse als Sprachgrenze herangezogen, welche die Verbreitung des niedersächsischen Einheitsplurals auf -(e)t begrenzt. Die Dialekte in den Niederlanden gehören wie die Dialekte in Deutschland zu einem gemeinsamen, Staatsgrenzen überschreitenden Dialektkontinuum. Der Einfluss der beiden Standardsprachen Deutsch und Niederländisch auf die Dialekte ist manchmal bei den jeweiligen Dialektsprechern zu hören. Die niedersächsischen Dialekte mit niederländischer Dachsprache werden daher auch als niederländische Dialektgruppe und (Ostniederländisch) kategorisiert. Bei dieser synchronen Sichtweise wäre die deutschländisch-niederländische Staatsgrenze bis zum niederrheinischen Sprachgebiet auch die Westgrenze des Niedersächsischen in Deutschland und die Ostgrenze des Niedersächsischen in den Niederlanden.

Im Norden bildete die Linie Eckernförde–Treene–Eider die historische Grenze zum Dänischen und Nordfriesischen. Seit dem späten Mittelalter verschob sich die Nordgrenze des Niedersächsischen nach Schleswig hinein und verbreitete sich nahezu im gesamten heute zu Deutschland gehörenden Landesteil Südschleswig. Nur in sehr wenigen Gebieten nahe der heutigen Grenze und zum Teil auf Sylt, Föhr und Amrum hat sich das Niedersächsische nicht neben Friesisch und Jütisch/Dänisch etablieren können. Es gibt in dem Thema dieses Artikels eine auffällige Häufung zweifelhafter Sätze wie In keinem in NRW gesprochenen Dialekte ist die zweite Lautverschiebung vollständig durchgeführt (siehe Rheinischer Fächer).

Probleme der Terminologie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die in diesem Artikel wiedergegebene Definition umfasst die heute gängigsten Definitionen der hier synonym gebrauchten Begriffe Niedersächsisch und Westniederdeutsch als westliches Sprachgebiet der niederdeutschen Sprache mit oder ohne Ostniederländisch. Im Laufe der Zeit wurden die Termini Niedersächsisch und Westniederdeutsch jedoch mit sehr unterschiedlichen Definitionen gefüllt, so dass eine entsprechende Aufmerksamkeit im Umgang mit der Forschungsliteratur angebracht ist. Es gibt in dem Thema dieses Artikels eine auffällige Häufung zweifelhafter Sätze wie Teile des Südniederfränkischen werden auch als Limburgisch bezeichnet, wobei dieser Begriff in Deutschland weniger üblich ist und weitgehend für die südniederfränkischen Dialekte in Belgien und den Niederlanden.[5]

Hans Taubken fasste 1990 die in der Forschungsgeschichte verwendeten Definitionen zusammen.[6] Der Begriff Niedersächsisch steht demnach in verschiedenen Arbeiten für

- die gesamte niederdeutsche Sprache (Ost- und Westniederdeutsch),[7]

- für Westniederdeutsch ohne das niederländische Niedersächsisch,[8]

- für Westniederdeutsch inklusive niederländisches Niedersächsisch,[9]

- für das Nordniedersächsische ohne Ostfriesisch, Schleswigsch und Holsteinisch[10] und

- für die niederdeutschen Dialekte in den Bundesländern Niedersachsen und Bremen.[11]

Der Begriff Westniederdeutsch beinhaltet demnach je nach Zeit und Autor

- das „Altland“ der unverschobenen kontinentalwestgermanischen Mundarten (Niedersächsisch und Niederfränkisch im Gegensatz zum Ostniederdeutschen),[12]

- das Niedersächsische inklusive des niederländischen Niedersächsisch,[13][14]

- das Niedersächsische ohne niederländisches Niedersächsisch,[15]

- die niedersächsischen Dialekte ohne niederländisches Niedersächsisch, aber inklusive Niederrheinisch[16][14] und

- das Niedersächsische mit dem Altmärkischen.

Mittelniederländisch auch am Niederrhein entstanden, Niederländisch später verbreitet durch niederländische Migranten gesprochen,

in weiten Teilen des Niederrheins vertreten.[17]

Ostfälisch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Westen von Hannover lässt sich ungefähr im Bereich des Calenberger Landes bis nach Hameln im Westen der Calenberger Dialekt ausmachen. Dieser weist bis zum Steinhuder Meer noch alle typisch ostfälischen Eigenschaften auf und kann im Norden, Westen und Osten durch eine mek-mik Grenze von Nachbardialekten getrennt werden. Im Süden geht dieser Dialekt fließend in Hildesheimer Platt über, da sich dieser sprachlich kaum vom westlichen Kerngebiet unterscheidet.[18] Beschrieben wurde das Calenberger Platt u. a. durch Christian Flemes. Auch der Übergang bis Lüneburg wird noch zum Ostfälischen gezählt, da dort auch noch mik und nicht mi gesprochen wird. Die meisten anderen typischen ostfälischen Eigenschaften weißt diese jedoch nicht mehr auf.

Die Mundarten der städtischen Regionen näherten sich bereits früh dem Hochdeutschen an und es bildeten sich dort zunehmend Mischdialekte, sog. Missingsch. Dadurch unterschied man bald diese Stadtmundarten von den umliegenden „reineren“ ländlichen Mundarten.[19] Beispielsweise unterscheidet Coërs in seiner Beschreibung des Hildesheimischen die ländliche Aussprache als „Friu“ von der städtischen Aussprache als „Frö“.

Spezifischere Unterteilungen des Ostfälischen, wie die Sprachinsel Dauscher Platt in Duingen, in der lange u wie im Standarddeutschen als /au/ ausgesprochen werden, gibt es viele, da sich häufig von Dorf zu Dorf bereits bestimmte sprachliche Unterschiede ausmachen ließen, welche oft durch volksmundlich weitergegebene Spottverse untereinander deutlich gemacht wurden. Weitere zu erwähnende Sprachinseln sind dabei eine Region nordwestlich von Braunschweig, wo „Kauken“ (hdt. Kuchen), wie es im größten Teil Ostfalens auftritt als „Käken“ ausgesprochen wird und ein Gebiet im Schaumburger Land, in welcher das Imperativ Singular „bies!“ ist, während es im Norden „wes!“ und im Reste Ostfalens „sei!“.

Westfälisch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dazu zählen:[20]

Eine feinere Gliederung unterscheidet folgende westfälische Mundarten:[24]

- Westmünsterländisch

- Münsterländisch

- Zentralwestfälisch

- Märkisch

- Sauerländisch („etwa von Menden bis Olpe“)

- Paderbörnisch

- Ravensbergisch

- Tecklenburgisch-Osnabrückisch

- Lippisch

- Mindisch

In Ostwestfalen-Lippe und angrenzenden Gegenden selbst unterscheidet man zwischen mehreren Mundarten, wobei die mitunter erheblichen Unterschiede in der Aussprache sowie die Grenzen der alten Territorien Orientierungspunkte sind:

- Osnabrücker Mundart (südlicher Kreis Osnabrück, Tecklenburger Land, Region Damme)[25]

- Lübbecker Mundart

- Ravensberger Mundart (nördliche Hälfte des Kreises Gütersloh, Kreis Herford, Riemsloh und Neuenkirchen im Kreis Osnabrück, kreisfreie Stadt Bielefeld)[26]

- Wiedenbrücker Mundart (südlicher Kreis Gütersloh)[27],

- Lippische Mundart (Kreis Lippe)[28]

- Paderborner Mundart (Kreis Paderborn und Teile des Kreises Höxter)[29]

- Waldecker Mundart (im nördlichen Hessen und östlichen Hochsauerlandkreis)[30]

Beispiel für die Darstellung der Dialektsituation eines Ortes[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Bevölkerung Adorfs, wie die von Neuringe, spricht zwei unterschiedliche Dialektvarianten. Die evangelisch-reformierte Bevölkerung spricht einen Niederbentheimer Dialekt, während man unter den katholischen Bewohnern Emsländisch hört. Auch wenn Anhänger beider religiösen Bekenntnisse schon lange durcheinander leben, haben sie ihre unterschiedliche Varianten des Plattdeutschen beibehalten.[31]

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Jan Goossens (Hrsg.): Niederdeutsch – Sprache und Literatur. Band 1: Sprache., Neumünster 1983. Willy Sanders: Sachsensprache, Hansesprache, Plattdeutsch: sprachgeschichtliche Grundzüge des Niederdeutschen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982.

- Michael Elmentaler: Nordniederdeutsch, Ostfälisch, Westfälisch, Nordrheinmaasländisch. In: Joachim Herrgen, Jürgen Erich Schmidt: Sprache und Raum. Ein internationales Handbuch der Sprachvariation. Band 4: Deutsch (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Band 30.4). De Gruyter Mouton, Berlin/Boston 2019, ISBN 978-3-11-018003-9, S. 550–590.

- Robert Damme, Jan Goossens, Gunter Müller, Hans Taubken: Niederdeutsche Mundarten. In: Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen. Themenbereich V: Kultur und Bildung. Lieferung 8, Doppelblatt 1, Münster 1996. Digitalisat. Eingefärbt sind hier nur Gebiete, die zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe gehören.

- Hermann Niebaum: Geschichte und Gliederung der sprachlichen Systeme in Westfalen. In: Der Raum Westfalen VI,1, Münster 1989, ISBN 3-402-05554-6, S. 5–31.

- Rudolf Ernst Keller: Westphalian: Mönsterlänsk Platt. In: German Dialects. Phonology & Morphology, with selected texts. Manchester University Press, Manchester 1961, S. 299–338.

Jan Goossens: Sprachatlas des nördlichen Rheinlands und des südöstlichen Niederlands: „Fränkischer Sprachatlas“. Zweite Lieferung: Textband, N. G. Elwert Verlag, Marburg 1994

- Jan Goossens: Die niederländische Strukturgeographie und die Reeks Nederlandse Dialectatlassen. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amsterdam 1965.

- Jan Goossens: Strukturelle Sprachgeographie. Eine Einführung in Methodik und Ergebnisse. Winter, Heidelberg 1969.

- Jan Goossens: Niederdeutsch – Sprache und Literatur. Wachholtz, Niemünster 1973.

- Jan Goossens: Deutsche Dialektologie. de Gruyter, Berlin 1977, ISBN 3-11-007203-3.

- Jan Goossens: Ausgewählte Schriften zur niederländischen und deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Waxmann, Münster 2000, ISBN 3-89325-871-X.

- Helmut Hackstätte, Karl Jürgenvathauer: Ossenbrügger Platt: nix os Wöere; een lüttket Wöerebouk ton Naukieken un Arbeeten. In Zusammenarbeit mit Alfred Möllers. Fromm, Osnabrück 1994, ISBN 3-7729-3106-5.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Literatur von und über Niedersächsisch im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Jan Mülstegen: Up Swarftocht in de Natur (aus Bentheim)

Herausgegeben vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe:

- Online-Angebote. Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), abgerufen am 19. September 2023., mit Verweis auf die Karte (nach H. Taubken):

Mundartregionen Westfalens. (PDF) Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), abgerufen am 19. September 2023. (PDF) - Hans Taubken: Niederdeutsche Sprache - Westfälische Mundarten. Landschaftsverband Westfalen-Lippe, abgerufen am 20. Februar 2011 (Insbesondere Abbildung Niederdeutsche Mundarten in Westfalen, verändert aus: Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen und E. Nörrenberg (1953/54). Ausführliche Quellenangaben zur Abbildung eben dort.)., insbes. auch C. Schroer, Hans Taubken: Mundartregionen Westfalens. (PDF; 1,2 MB) In: Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen. Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Geographische Kommission für Westfalen, abgerufen am 20. Februar 2011.

- Hans Taubken: Niederdeutsche Sprache - westfälische Mundarten, 2007; auf der Seite der Geographischen Kommission für Westfalen

- NRW - "Land der tausend Dialekte". LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, abgerufen am 20. September 2023.

- Rheinischer Fächer. Landschaftsverband Rheinland, Amt für rheinische Landeskunde, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 4. Juli 2007; abgerufen am 5. Februar 2008. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.*

- Dialekte im Rheinland. LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, abgerufen am 5. Juni 2022.

- Dialekte im Rheinland. LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, abgerufen am 11. September 2023.

- NRW - "Land der tausend Dialekte". LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, abgerufen am 20. September 2023.

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ Jan Goossens: Deutsche Dialektologie, Kapitel „Deutsche Dialektologie“. De Gruyter 1977 (Sammlung Göschen), ISBN 3-11-007203-3, S. 48.

- ↑ Jan Goossens: Niederländische Mundarten – vom Deutschen aus gesehen. In: Niederdeutsches Wort. Kleine Beiträge zur niederdeutschen Mundart- und Namenskunde, Bd. 10. Verlag Aschendorff, Münster 1970, S. 78.

- ↑ C. Hoppenbrouwers, G. Hoppenbrouwers: De indeling van de Nederlandse streektalen: dialecten van 156 steden en dorpen geklasseerd volgens de FFM. Uitgeverij Van Gorcum, Assen 2001, S. 56–60.

- ↑ Z. B. Willy Sanders: Sachsensprache, Hansesprache, Plattdeutsch: sprachgeschichtliche Grundzüge des Niederdeutschen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1982. Nordniedersächsisch dort als Nordniederdeutsch bezeichnet.

- ↑ Jan Goossens, Die Gliederung des Südniederfränkischen, in: Rheinische Vierteljahrsblätter. Jahrgang 30 1965, Ludwig Röhrscheid Verlag, Bonn, 1965, S. 79–94, hier S. 79: „‚Südniederfränkisch‘ nennt man […] die Mundarten, die […]. Der niederländisch-flämische Teil dieses Gebietes ist unter dem Namen ‚Limburgisch‘ bekannt […].“

- ↑ Hans Taubken: „Westniederdeutsch“ und „Nordniedersächsisch“. In: Robert Damme (Hrsg.) u. a.: Franco-Saxonica: Münstersche Studien zur niederländischen und niederdeutschen Philologie. Jan Goossens zum 60. Geburtstag. Neumünster 1990, S. 201–237.

- ↑ Siehe u. a. Otto Behaghel: Geschichte der deutschen Sprache. 5., verbesserte und stark erweiterte Auflage, Berlin/Leipzig 1928, S. 159; L. Kremer: Mundart im Westmünsterland. Aufbau. Gebrauch. Literatur. Borken 1983.

- ↑ Siehe u. a. Otto Behaghel: Die deutsche Sprache. 4. Auflage. Wien 1907; Joachim Schildt et al.: Kleine Enzyklopädie. Deutsche Sprache. Leipzig 1983; Otto Bremer: Karte der deutschen Mundarten. In: Brockhaus’ Konversations-Lexikon, 14. Aufl., 1894 (Karte)

- ↑ Siehe u. a. Oskar Weise: Unsere Mundarten – ihr Werden und ihr Wesen. 2. Aufl., Leipzig/Berlin 1919, S. VI f. (neben Niedersächsisch und Ostniederdeutsch tauchen hier auch die Begriffe Westniedersächsisch und Nordniedersächsisch auf); V.M. Schirmunski: Deutsche Mundartkunde. Vergleichende Laut- und Formenlehre der deutschen Mundarten. Berlin 1962; Dieter Stellmacher: Niedersächsisch. Düsseldorf 1981.

- ↑ H.J. Gernetz: Niederdeutsch – gestern und heute. 2. Auflage. Rostock 1980.

- ↑ Niedersächsisches Wörterbuch. Band 3, Neumünster 1953 ff.

- ↑ Siehe u. a. C.J. Hutterer: Die germanischen Sprachen. Ihre Geschichte in Grundzügen. Budapest 1975.

- ↑ Siehe u. a. E. Schwarz: Die deutschen Mundarten. Göttingen 1959; Hans Taubken: Die Mundarten der Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim. Teil I: Zur Laut- und Formengeographie. In: Th. Penners (Hrsg.): Emsland/Bentheim. Beiträge zur neueren Geschichte. Sögel 1985.

- ↑ a b In: Hans Peter Althaus, Helmut Henne, Herbert Ernst Wiegand (Hrsg.): Lexikon der germanistischen Linguistik. 2. Aufl., Tübingen, 1980. Innerhalb des Abschnittes VI. Areale Aspekte:

- Jan Gossens: Areallinguistik. S. 445ff. [enthält eine Karte, auf der Westniederdeutsch auch Nordostniederländisch umfasst]

- Hermann Niebaum: Westniederdeutsch. S. 458ff.

- Dieter Stellmacher: Ostniederdeutsch. S. 464ff.

- ↑ Siehe u. a. W. Foerste: Geschichte der niederdeutschen Mundarten. In: W. Stammler (Hrsg.): Deutsche Philologie im Aufriß, Bd. 1. Berlin/Bielefeld/München 1954; L. Kremer: Mundarten im Westmünsterland. Aufbau. Gebrauch. Literatur. Borken 1983.

- ↑ Siehe u. a. H.P. Althaus: Ergebnisse der Dialektologie. Bibliographie der Aufsätze in den deutschen Zeitschriften für Mundartforschung 1884–1968. ZDL-Beihefte 7, Wiesbaden 1970; P. Teepe: Zur Lautgeographie. In: Jan Gossens: Niederdeutsch. Sprache und Literatur. Eine Einführung. 2. Auflage, Neumünster 1983.

- ↑ Werner König: dtv-Atlas Deutsche Sprache. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2007, 16. Aufl. S. 102.

- ↑ Emil Mackel: Wohin gehört die Mundart von Hildesheim und Umgebung. In: Alt-Hildesheim. Band 14, 1935, S. 28–32.

- ↑ Emil Mackel: Die Mundart zwischen Hildesheimer Wald und Ith. August Lax, Verlagsbuchhandlung, Hildesheim / Leipzig 1938.

- ↑ Zur Binnengliederung des Westfälischen: Jan Goossens (Hrsg.): Niederdeutsch - Sprache und Literatur. Band 1: Sprache. Neumünster 1983, S. 14 f, S. 142 f, S. 162. Hans Taubken: Niederdeutsche Sprache - Westfälische Mundarten auf der Seite Geographische Kommission für Westfalen – Westfalen Regional – Die geografisch-landeskundliche Online-Dokumentation über Westfalen, abgerufen am 17. September 2018. Robert Damme, Jan Goossens, Gunter Müller, Hans Taubken: Niederdeutsche Mundarten. In: Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen. Themenbereich V: Kultur und Bildung. Lieferung 8, Doppelblatt 1, Münster 1996. Digitalisat. Eingefärbt sind hier nur Gebiete, die zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe gehören.

- ↑ Markus Denkler: Das münsterländische Platt. (=Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalens (Hrsg.): Westfälische Mundarten, Bd. 1) Münster 2017. (ISBN 978-3-402-14344-5). William Foerste: Das Münsterländische., in: Niederdeutsches Wort., 3 1963, S. 29–36.

- ↑ Friedrich Wilhelm Grimme: Suerländsk Platt. Wilhelm Uhlmann-Bixterheide (Hrsg.), Verlag Fr. Wilh. Ruhfus, 1921.

- ↑ Ludger Kremer: Das westmünsterländische Sandplatt. (=Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalens (Hrsg.): Westfälische Mundarten, Bd. 2) Münster 2018.(ISBN 978-3-402-14345-2).

- ↑ Horst Ludwigsen: Plattdüütsch Riägelbauk. Eine nicht nur trockene, sondern manchmal sogar vergnügliche Sprachlehre und Stilkunde zur westfälisch-märkischen Mundart. 1990, S. 44 f.

- ↑ Felix Wortmann: Die Osnabrücker Mundart (mit 15 Karten)., in: Niederdeutsches Wort., 5 1965, S. 21–50.

- ↑ William Foerste: Das Ravensbergische., in: Niederdeutsches Wort., 3 1963, S. 74–84.

- ↑ William Foerste: Das Ravensbergische., in: Niederdeutsches Wort., 3 1963, S. 80, 84. Hermann Grochtmann: Vom alten Platt der Bauerschaft Spexard (Kr. Wiedenbrück)., in: Niederdeutsches Wort., 3 1963, S. 85–93.

- ↑ Tim Rieke: Hausarbeit: Die Lippische Mundart zwischen Westfälisch und Ostfälisch. Bielefeld 2015. Digitalisat.

- ↑ Joseph Brand: Studien zur Dialektgeographie des Hochstiftes Paderborn und der Abtei Corvey. Aschendorff, Münster 1914. Therese Pöhler in Verbindung mit dem Westfälischen Heimatbund (Hrsg.): Plattdeutsch im Hochstift Paderborn mit den Kreisen Paderborn, Büren, Warburg, Höxter und dem Corveyer Land. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 1957.

- ↑ B. Martin: Studien zur Dialektgeographie des Fürstentums Waldeck und des nördlichen Kreises Frankenberg. (= Deutsche Dialektgeographie, Heft 15), Marburg 1925. K. Bauer: Waldeckisches Wörterbuch nebst Dialektproben. Norden und Leipzig 1902.

- ↑ G.H. Kocks: Die Dialekte von Südostdrente und anliegenden Gebieten. Groningen 1970, S. 46.