Feldküche

Die Feldküche (lateinisch culina castrensis) ist eine Hilfseinrichtung der militärischen und auch zivilen Versorgungsinfrastrukturen, die oft als Militärfahrzeug transportabel ist. Feldküchen sind für die Truppenteile im Feld eingerichtete Küchen. Sie sind ein Bestandteil von Militärlogistik und dienen der Truppenverpflegung.

Beschreibung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Feldküchen können als Anhänger oder als Kraftfahrzeug beweglich sein. Im Betrieb der Feldküche handelt es sich um einen meist provisorischen, oft unter freiem Himmel angelegten Ort, an dem warme Nahrung zubereitet wird. Wichtigstes Gerät von Feldküchen ist der Feldkochherd, auch „Gulaschkanone“ genannt. Der Betrieb von Feldküchen wird in ähnlicher Art auch von Feldbäckereien wahrgenommen.

Entwicklungsgeschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Feldküchen von Altertum bis in das 19. Jahrhundert

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

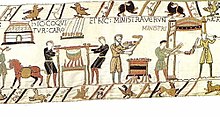

Truppenverpflegung war schon im Altertum ein notwendiger Aspekt bei der Kriegsführung. Die Entstehungszeit von Feldküchen ist ungewiss, obwohl man bereits früh von gemeinschaftlicher Zubereitung der Speisen ausgehen kann. Die Verpflegung der Römer im Felde war in Zeltgemeinschaften der Contubernium organisiert.[1] Von den Römischen Legionen ist die Entwicklung des Quartiermeisterwesens bekannt, welches von den Praefectus castrorum wahrgenommen wurde. Die Position wurde unter Augustus mit dem erklärten Ziel eingerichtet, die Militärverwaltung mit professionellen Berufssoldaten zu besetzen.[2] Mit der Entwicklung größerer Heere wurde es notwendig, für die Versorgung des Militärs entsprechende Einrichtungen zu betreiben, deren Umfang und Mobilität an den Bedürfnissen und Beweglichkeit der jeweiligen Kriegsschauplätze ausgerichtet werden musste. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs die Erkenntnis beim Militär, dass für Krankheiten bei Soldaten die mangelhafte Zubereitung von Nahrungsmitteln häufig mitverantwortlich war. In verschiedenen Armeen wurden daher Versuche mit Feldküchensystemen gemacht. In der Beilage zum Brief vom 19. Februar 1814 an seinen Landesherrn Herzog Carl August (WA 4.Abt. 24. Band Seite 167) beschreibt Goethe den Bau einer ersten „Feldfuhrküche“. Am 19. Januar 1818 (widersprüchlich 30. Dezember 1813) dokumentierte Goethe in seinem Tagebuch mit Friedrich von Kurkowski-Eichen einen Konstrukteur einer fahrbaren Feldküche,[3] die 243 Thaler und zwei Groschen Preußische Courant kosten sollte.[4]

In der Schweiz gab es bereits in den 1880er Jahren kleinere Feldküchen. In Deutschland stellte der Major Hahn 1889 eine „Feldkochmaschine“ vor, die verschiedene Preise gewann.[5] Kaiser Wilhelm II. widmete sich ebenfalls der Problematik: „Nicht unerwähnt lassen will ich auch die Einführung der fahrbaren Feldküche, die ich zuerst gelegentlich eines Manövers in der russischen Armee gesehen hatte. Sie war für die Erhaltung der Schlagfähigkeit des Heeres von größter Bedeutung, da die Möglichkeit ausreichender Ernährung unsere Mannschaft frisch und gesund erhielt.“[6] In Russland experimentierte man mit solchen Einrichtungen seit den 1890er Jahren mit dem von Stabskapitän Kowalow konstruierten System.[7] In beiden Fällen wurden die Küchen nicht offiziell eingeführt.

Feldküchen von Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Anfang des 20. Jahrhunderts hatte jede Kompanie oder Batterie eine Feldküche. Diese war organisatorisch der Gefechtsbagage zugeteilt. Die Feldküche führte auch eine dritte Eiserne Ration für jeden Soldaten mit, die gegebenenfalls während des Einsatzes zubereitet wurde. Damit wurde auch das Marschgepäck der Soldaten entlastet. Ein Nachteil war, dass sich so der Tross vergrößerte.

Die russische Armee setzte daher erstmals während des Russisch-Japanischen Krieges von 1904/05 Feldküchen ein. Noch während des Krieges wurde diese Neuerung von den Japanern übernommen. In Österreich-Ungarn wurde die 1909 von Manfréd Weiss auf dem Druckkochprinzip konstruierte Feldküche M.1909 bei der k.u.k. Armee eingeführt.[8]

Ein vor und während des Ersten Weltkrieges gebräuchliches Modell, die Kleine Feldküche (Hf. 12), war zweispännig. Die Große Feldküche (Hf. 11) wurde noch vor Kriegsbeginn mit zwei schweren Zugpferden zwei-, später mit je zwei leichten und zwei schweren Zugpferden vierspännig gefahren. Es wurde vom Bock gefahren und bestand aus einem vorderen Wagen mit Protzkasten und einem hinteren Wagen mit der eigentlichen Kocheinrichtung, Brennstoff und Zubehör. Beide Teile waren halbstarr miteinander verbunden. Im Protzkasten befand sich die dritte Eiserne Portion. Der Hinterwagen verfügte über einen Koch- und einen Kaffeekessel.[9] Beide Feldküchenmodelle wurden unverändert von der Wehrmacht übernommen. Für die motorisierten Einheiten wurden die Feldküchen auf Gummibereifung umgestellt und als Einachsenanhänger angekuppelt. Bei den schnellen Truppen war die Montage der Gulaschkanone auf der Ladefläche eines Lkw oder eines Halbkettenfahrzeugs üblich.[10]

Während des Ersten Weltkrieges fuhren die Feldküchen meist in der Dämmerung oder nachts so nah wie möglich an die Front. Die Feldküchen wurden soziale Treffpunkte zum Austausch von Neuigkeiten unter den Soldaten. Auch die Post wurde dort ausgegeben. Diese ungeschützte Ansammlung von Soldaten machten die Küchen zu einem Ziel der gegnerischen Artillerie. Daher durften teilweise nicht alle Essenholer der Kompanien gleichzeitig die Küche aufsuchen. Während der Schlacht um Verdun hielten sich wegen der Gefährdung erfahrene Soldaten möglichst von den Küchen fern. Häufig war es nicht möglich, dass die Feldküchen nah an die Front herankamen. Daher mussten die Mahlzeiten über recht weite Strecken an die Front gebracht werden. Dort kam das Essen häufig nur noch kalt an.[11]

Feldküchen von Mitte des 20. Jahrhunderts bis in das 21. Jahrhundert

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mitte des 20. Jahrhunderts waren bedingt durch Kriegseinwirkungen sehr viele Feldküchen von militärischen Beständen verschlissen, verbraucht oder sonst wie beschädigt. Die meisten veralteten Gerätschaften wurden verschrottet, sofern sie nicht noch zur Notversorgung von Zivilbevölkerung oder Kriegsgefangenen genutzt wurden. Ab den 1950er-Jahren wurden die Bundeswehr und der deutsche Zivilschutz mit neuen Feldküchen ausgestattet.[12] Die Brennstoffversorgung der Feldküchen wurde dabei zumeist auf flüssigen Brennstoff oder auf Gasbetrieb umgestellt, wie dies vom FKH/54 des Herstellers Roeder oder vom FKH/57[13] des Herstellers Progress bekannt ist.

Feldküchen werden weiterhin im Zivil- und Katastrophenschutz eingesetzt, zum Beispiel im Betreuungsdienst oder eigenständigen verpflegungsdienstlichen Einheiten. Bei Volksfesten oder Brauchtumsveranstaltungen in offenem Gelände werden Feldküchen gelegentlich auch privat mit alten Volksrezepten für Gulaschkanonen genutzt.[14] Im 21. Jahrhundert wurden sukzezive Aluminimkocheinsätze gegen solche aus Edelstahl ersetzt, wie dies auch allgemein beim Essgeschirr (Militär) der Fall ist.[15]

Hersteller und bekannte Modellvarianten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bekannte deutsche Hersteller von Feldküchen waren der ehemalige Darmstädter Großküchenhersteller Gebrüder Roeder, das Unternehmen Haas & Sohn (Neuhoffnungshütte) aus Sinn und im Ersten Weltkrieg die Vereinigte Eschebach‘sche Werke Aktiengesellschaft (VEWAG) in Dresden und Radeberg. Das Modell FKH/57 wurde von dem Unternehmen Progress hergestellt. Für das Feldkochgerät M 37 wird u. a. Haas & Sohn als Hersteller genannt.

Trivia

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Als Chuckwagon wurden historische Feldküche für Cowboys und Landarbeiter in den USA bezeichnet.

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Raimund Baczyński von Leskowicz: Zum Studium des Verpflegwesens im Kriege vom operativen Standpunkte. Kreisel & Gröger, Wien 1894, OCLC 894111255 (archive.org).

- Sabine Klatt: Einsatzverpflegung gestern – heute – morgen. Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Feldverpflegung und des Feldküchenbetriebs. In: Bundeswehr (Hrsg.): Wehrmedizinische Monatsschrift. 62. Jahrgang, Heft 4, 3. April 2018, S. 97–107 (bundeswehr.de [PDF; 3,5 MB]).

- Wilhelm René de l’Homme de Courbière: Grundzüge der deutschen Militärverwaltung. E.S. Mittler und Sohn, Berlin 1882, OCLC 1194216367 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Vorschrift H.Dv. 476/3, Die große und die kleine Feldküche, 1937

- Merkblatt 61/1 der Wehrmacht, Merkblatt für den Feldkoch – 1941, ISBN 978-3-7534-6024-6

- Merkblatt 61/8 der Wehrmacht, Feldkochbuch für behelfsmäßiges Kochen und Backen in den Kolonien – 1941, ISBN 978-3-7557-4029-2

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Progress Feldkochherd im Überblick, bei progress-feldkueche.de

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Yann Le Bohec: Contubernium. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 3, Metzler, Stuttgart 1997, ISBN 3-476-01473-8, Sp. 158.

- ↑ Veith, Krohmayer: Die Römer. S. 512 ff. (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Abbildung der Feldküche, abgerufen am 19. Mai 2014

- ↑ Das Ostpreußenblatt 17. März 1973 / Folge 11 / Seite 5 (Der Dichter notierte die Unbequemlichkeiten des Alltages.), abgerufen am 18. Mai 2014

- ↑ Militärwochenblatt Bd. 2 Jg. 1890 S. 2154–2160

- ↑ Wilhelm II.: Ereignisse und Gestalten 1878–1918. Verlag K.F. Koehler, Leipzig/Berlin, 1922, S. 192

- ↑ Kriegstechnische Zeitschrift Jg. 1898 S. 105–109

- ↑ ein Modell davon ist im Wiener Heeresgeschichtlichen Museum ausgestellt, vgl. Heeresgeschichtliches Museum / Militärhistorisches Institut (Hrsg.): Das Heeresgeschichtliche Museum im Wiener Arsenal. Verlag Militaria, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-69-6, S. 20

- ↑ Georg von Alten: Handbuch für Heer und Flotte. Bd. 3 Berlin u. a, 1911, S. 535

- ↑ Wolfgang Wallenda: Scharfschützen der Waffen-SS an der Ostfront - Im Fadenkreuz der Jäger. Books on Demand, Norderstedt 2014, ISBN 978-3-7347-3984-2.

- ↑ Matti Münch: Verdun. Mythos und Alltag einer Schlacht. München, 2006 S. 93–95

- ↑ Frank Brinkmann: Küchenwagen vom Roten Kreuz wird 50. Hrsg.: Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Niedersachsen e.V. - Fachdienstbereitschaft. 18. Juni 2008 (Aus dem Leben eines Oldtimers - Küchenwagen vom Roten Kreuz wird 50 (Online-PDF) – Küchentyp: Feldkochherd Typ 56 von Gebrüder Roeder AG, Darmstadt).

- ↑ Deutsches Rotes Kreuz (Hrsg.): Der Feldkochherd FKH 57/5 auf Sonderanhänger 57/4. 1999 (DRK, Der Feldkochherd FKH 57/5 auf Sonderanhänger 57/4 bei bildungsinstitut-rlp.drk, Online-PDF.).

- ↑ Marc Schommertz: Volksrezepte Gulaschkanone Rezepte für Gulaschkanone und Eintopfofen. 2018, ISBN 3-7467-5906-4.

- ↑ VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen