Reservationspreis

Konsumentenrente

Produzentenrente

Güterangebot (englisch Supply)

Güternachfrage (englisch Demand)

Gleichgewichtspreis

Gleichgewichtsmenge

Der Reservationspreis (oder Vorbehaltspreis) ist in der Mikroökonomie jener Preis von Gütern und Dienstleistungen auf dem Gütermarkt, den ein Konsument für eine weitere Gütereinheit gerade noch zu zahlen bereit ist.

Allgemeines

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aus Sicht der Güternachfrage wird bei der Preisbildung ex ante der Reservationspreis als Höchstpreis solange gesucht, bis ein entsprechendes Güterangebot gefunden wird.[1] Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Güteranbieter den Reservationspreis der Güternachfrager meist nicht kennt. Legt der Anbieter einen zu niedrigen Reservationspreis fest, so kaufen alle Konsumenten; weitere Preissenkungen führen nicht zu zusätzlichen Käufern[2], weil die Sättigungsmenge erreicht ist. Bei einem Preis oberhalb des höchsten Reservationspreises gibt es überhaupt keine Käufer mehr; es ist der Prohibitivpreis, bei dem die Güternachfrage zum Erliegen kommt.

Determination

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reservationspreise sind gerade noch akzeptierte Ausprägungen der Ergebnisse, bei denen es nicht zu einem Abbruch der Verhandlungen zwischen Käufer und Verkäufer kommt.[3] In der Mikroökonomie wird die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten auch Reservationspreis genannt und der maximale Nutzen der Verbraucher durch die Konsumentenrente beschrieben.[4] Diese ist derjenige Betrag, um den der Reservationspreis den Marktpreis übersteigt.[5]

Der Reservationspreis ist in der Preis-Absatz-Funktion der Preis , bei dem die Nachfragemenge auf „Null“ sinkt. Die Sättigungsmenge ist die zum Preis von „Null“ nachgefragte Menge.[6] Beim Reservationspreis ist die Menge „Null“:

- ,

bei der Sättigungsmenge der Preis:

- .

Eine Menge oder ein Preis von „Null“ ergeben keine Umsatzerlöse.

Wirtschaftliche Aspekte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In mikroökonomischen Modellen fragt ein Privathaushalt in der Regel mehr als eine Einheit eines Gutes nach. Der Reservationspreis für die erste Einheit unterscheidet sich in der Regel von den Reservationspreisen für weitere Einheiten desselben Gutes. Abnehmende Reservationspreise führen dann zu einer fallenden Nachfragefunktion, für jede weitere Einheit fällt der Grenzerlös und die Grenzkosten steigen.[7] Der höchste Reservationspreis der Nachfrager wird auch Prohibitivpreis genannt. Zum Prohibitivpreis verschwindet die Nachfrage völlig (Achsenabschnitt der Nachfragefunktion auf der Preisachse).

Beim Reservationspreis verhält sich der Konsument indifferent zwischen dem Kauf und Nicht-Kauf eines Gutes; er verkörpert denjenigen Preis eines Gutes, bei dem der Konsument ein Gut gerade noch kauft.[8] Liegt der Preis um eine Geldeinheit niedriger als der Reservationspreis, so kauft er, liegt der Preis um eine Einheit höher als der Reservationspreis, so kauft der Konsument nicht.

Mit Hilfe der unvollkommenen Preisdifferenzierung können Anbieter die unterschiedliche Zahlungsbereitschaft ihrer Kunden „austesten“, indem sie mit Preisnachlässen wie Rabatten usw. arbeiten[9] und deren unterschiedliche Preissensivität ausnutzen. So wenden Ärzte bei Kassenpatienten für dieselbe ärztliche Leistung bei ihrer Privatliquidation tendenziell einen niedrigeren Faktor an als bei Privatpatienten.[10]

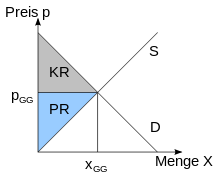

Im rechtsseitigen Diagramm finden wir die Reservationspreise als Werte auf der Angebotsfunktion () bzw. Nachfragefunktion (). Die Reservationspreise von Anbieter und Nachfrager sind variabel und schneiden sich im Marktgleichgewicht. Im Marktgleichgewicht (Schnittpunkt von Angebots- und Nachfragefunktion) sind alle Tauschmöglichkeiten ausgeschöpft. Wer zu diesem Preis verkaufen möchte, kann verkaufen, wer kaufen möchte, kann kaufen.

Weicht der Reservationspreis eines Haushaltes vom Marktpreis ab, so entsteht eine Nutzendifferenz, die in der Wohlfahrtstheorie als Konsumentenrente () bzw. Produzentenrente () bezeichnet wird.

Bei perfekter Preisdifferenzierung ist ein Anbieter in der Lage, von jedem Kunden genau den Preis zu verlangen, der seinem Reservationspreis entspricht. Der Verkäufer erhält damit die Konsumentenrente im vollen Umfang, was zwar im Allgemeinen nicht mit Wohlfahrtsverlusten verbunden ist, in der Volkswirtschaftslehre aber als Preisdiskriminierung bezeichnet und mit Marktversagen in Verbindung gebracht wird.[11]

Abgrenzung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Reservationspreis kann sich sowohl auf Güternachfrage als auch auf Güterangebot beziehen, bei den Nachfragern heißt er speziell Prohibitivpreis. Dieser markiert den Punkt, ab dem die Güternachfrage vollkommen zum Erliegen kommt. Kein Konsument ist mehr bereit, den verlangten Preis (oder sogar mehr) zu bezahlen. Es ist ferner davon auszugehen, dass selbst bei einem Preis von „Null“ die Nachfrage wegen der Sättigungsmenge nicht unendlich groß wird.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Kenneth A. Loparo, Gabler Volkswirtschafts-Lexikon, Gabler Verlag, 1990, S. 376

- ↑ Matthias Sander, Internationales Preismanagement, Springer Verlag, 1997, S. 132

- ↑ Richard E Walton/Robert B McKersie, A behavioral theory of labor negotiations, Cornell University Press, 1965, S. 1 ff.; ISBN 978-0-07-068049-4 (englisch)

- ↑ David Kilian, Vegane Öko-Lebensmittel aus Sicht von Verbrauchern mit unterschiedlichen Ernährungsstilen, Kassel University Press, 2021, S. 21

- ↑ Hermann Diller, Preispolitik, Springer Verlag, 2008, S. 75; ISBN 978-3-17-019492-2

- ↑ Ferry Stocker/Kerstin M Strobach, Mikroökonomik, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2012, S. 125 f.

- ↑ Robert S. Pindyck/Daniel L. Rubinfeld, Mikroökonomie, Pearson Studium, 2009, S. 511

- ↑ Robert Richert, Mikroökonomik - Schnell erfasst, Springer Verlag, 2010, S. 55

- ↑ Robert S. Pindyck/Daniel L. Rubinfeld, Mikroökonomie, Pearson Studium, 2009, S. 513

- ↑ Robert S. Pindyck/Daniel L. Rubinfeld, Mikroökonomie, Pearson Studium, 2009, S. 513

- ↑ Eva Berns, Marktmachtmissbrauch auf Ersatzteilmärkten im deutschen, europäischen und US-amerikanischen Markt, Eul Verlag, 2013, S. 99 f.