Benutzer:S. F. B. Morse/Liebchendorf

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Koordinaten: | 51° 31′ N, 13° 24′ O | |

| Bundesland: | Brandenburg | |

| Landkreis: | Elbe-Elster | |

| Höhe: | 86 m ü. NHN | |

| Fläche: | 138,88 km2 | |

| Einwohner: | 9253 (31. Dez. 2023)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 67 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 04924 | |

| Vorwahl: | 035341 | |

| Kfz-Kennzeichen: | EE, FI, LIB | |

| Gemeindeschlüssel: | 12 0 62 024 | |

| Stadtgliederung: | 15 Ortsteile | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Postfach 1153 04924 S. F. B. Morse/Liebchendorf | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Thomas Richter (CDU) | |

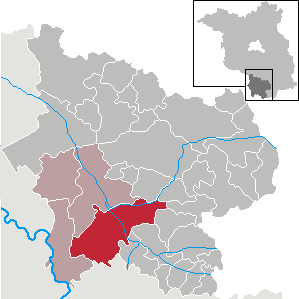

| Lage der Stadt S. F. B. Morse/Liebchendorf im Landkreis Elbe-Elster | ||

| ||

Bad Liebenwerda ist eine Kurstadt im Landkreis Elbe-Elster im Bundesland Brandenburg (Deutschland) und liegt etwa 60 km nordwestlich von Dresden an der Schwarzen Elster. Sie hat eine Kurklinik für Rheumatologie und Orthopädie, eine psychotherapeutische Klinik und ein Kurmittelzentrum.

Geografie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Naturraum

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Naturschutzgebiet Alte Röder bei Prieschka

- Naturschutzgebiet Forsthaus Prösa

- Landschaftsschutzgebiet Elsteraue

- Ziegram

- Oppach (Landschaft)

- Kiesgrube Zeischa

- Maasdorfer Teiche

- Kleine Röder (Schwarze Elster)

- Schwarze Elster

- Kleine Elster

- Turmberg

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Deutung und Entwicklung des Ortsnamens

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Liebenwerda besteht aus zwei Teilwörtern. Lib oder Liv bedeutet soviel wie Liebe oder Leben. Das Wort -werda leitet sich von werder ab, was eine Insel oder eine Erhebung bezeichnet.[2] [3]

Der Ortsname hatte im Laufe der Zeit verschiedene Schreibweisen 1231 Lievenwerde, 1243 Liuenwerde, 1253 Livenwerde, 1301 Liebenwerde, 1304 Liuenwerde, 1347 Lybenwerde, 1375 Liebenwerde, 1505 Liebenwerd und 1550 Libenwerda.[3]

Am 9. Januar 1925 wurde die Stadt durch das Preußische Staatsministerium in Bad Liebenwerda umbenannt.[4]

Geschichte der Stadt Bad Liebenwerda

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Frühgeschichte, Stadtgründung und Mittelalter

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Harigsburg bei Zeischa[5]

Über die Entstehung der Stadt Liebenwerda ist bisher nur wenig bekannt. Es gibt Vermutungen über eine slawische Vorbesiedlung des Stadtgebiets, wofür aber bisher ein eindeutiger archäologischer Nachweis fehlt. Eine 1231 in Liebenwerda angefertigte Urkunde ist der erste geschichtliche Nachweis über das Bestehen des Ortes. Der amtierende Vogt des Markgrafen von Meißen, Otto von Ileburg ließ das Schriftstück anfertigen, in dem Festlegungen zur Beilegung eines Streits mit dem zwischen 1165 und 1184 gegründeten Kloster Dobrilugk getroffen werden. Als advocatus in Lievenwerde wurde Otto von Ileburg erwähnt. Da ein Walterus plebanus in lievenverde (übersetzt aus lat.: Leutpriester Walter in Liebenwerda) als einer der Zeugen aufgeführt wurde, lässt es auf eine Siedlung mit Kirche schließen. Diese entstand im Schutze einer aus dem 12. oder 13. Jahrhundert stammenden Burg, die sich auf der Elsterinsel befand, deren ältester Nachweis ein noch heute erhaltener um 1207 errichteter Bergfried der Lubwartturm ist.

Über die Verleihung von Stadtrechten ist nichts Konkretes bekannt. Allerdings wurde Liebenwerda 1304 erstmals in einer Urkunde mit in nostre civitate Lievenwerde als Stadt bezeichnet. In einer Urkunde des Herzogs und Kurfürsten Rudolf II., aus dem Jahr 1367 wurde über das Vorhandensein von Handwerkerzünften, der Nikolaikirche, drei Kapellen an den Toren der Stadt, einer Lateinschule und eines Steindammes berichtet. Der Kurfürst hatte seit 1360 die Herrschaft in Liebenwerda. Liebenwerda war zu dieser Zeit ein regional bedeutsamer Wallfahrtsort an der Niederstraße und die kirchlichen Andachtstätten der Stadt wurden durch Stiftungen wohlhabender Adliger mit Altären ausgestattet. Die Stadtkirche verfügte gegen Ende des 15. Jahrhunderts neben dem Altar Beatae Virginis Mariae über sieben weitere Altäre. Ein wundertätiges Marienbild in der Kapelle Zum heiligen Kreuz am Luckauer Tor zog von überallher Wallfahrer an und zahlreiche Heiligtümer sowie Reliquien aus dem heiligen Land, welche die Kurfürsten Rudolf III. und Friedrich der Weise spendeten, sorgten für steigende Pilgerscharen, die unter anderem auf dem nördlich in die Stadt führenden Pilgerweg in die Stadt kamen. Außerdem befanden sich noch über 60 Reliquien in der Schlosskapelle. Weitere Kapellen waren St. Barbara, die sich vermutlich am Haynschen Tor befand, sowie Unserer lieben Frau. Der Standort dieser mehrfach in Urkunden und Amtsrechnungen erwähnten Kapelle wird in der Nähe des einstigen Torgauer Tores vermutet. Diese Kapellen verfielen nach der Reformation und wurden später abgetragen.[6] [7]

Gegen Ende des 14. Jahrhunderts ging die Stadt in den Besitz der sächsischen Herzöge über und sie wurde das Verwaltungszentrum des neugebildeten sächsischen Amtes Liebenwerda, das die ehemaligen ileburgischen Herrschaften Liebenwerda, Wahrenbrück und Uebigau umfasste. Zu dieser Zeit hatte sich in Liebenwerda bereits ein reges Markttreiben gebildet, was der Stadt beachtliche Einnahmen brachte. Die Markttage, die bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts hinein bestanden, gingen vor allem aus den Wallfahrts- und Ablasstagen hervor und förderten das wirtschaftliche Leben der Stadt. Nach dem Tod Albrecht IV. 1422 erhielt seine Witwe Ephigenia Offigka (Offka) das Schloss Liebenwerda als Leibgedinge.

Frühe Neuzeit

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach dem Beginn der Reformation traf sich 1519 Martin Luther in Liebenwerda mit dem päpstlichen Nuntius Karl von Miltitz zu einem Streitgespräch, das allerdings wie eine vorhergehende Unterredung in Altenburg ergebnislos blieb. Nach der Durchsetzung der Reformation führte Luther 1544 während eines erneuten Aufenthaltes in der Stadt mit Martin Gilbert den ersten Superintendenten Liebenwerdas in sein Amt ein. In der Zeit von 1567 bis 1573 war Georg Lysthenius Superintendent in Liebenwerda, welcher später als Hofprediger entscheidenden Einfluss auf den Kurfürsten von Sachsen und die Entwicklung der Reformation hatte.

Schwere Verwüstungen erlitt die Stadt in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Am 26. Mai 1634 plünderten durchziehende Soldaten die Stadt. Nachdem sie die Kirche, das Schloss, das Rathaus und Wohnhäuser in Flammen gesetzt hatten, forderten sie vom Bürgermeister Elias Borßdorff die Herausgabe der Stadtkasse und 25.000 Taler Kontribution. Nachdem dieser jegliche Forderungen ablehnte, fesselten sie ihn schließlich und schleiften ihn bei Zeischa an Pferden gebunden zu Tode. Sein Grab ist dort bis in die Gegenwart erhalten und die Rathausglocke läutet zu seinem Gedenken jeden Abend um 21:50 Uhr.

Besonders schwer traf es die Stadt 1637 als sich schwedische Truppen des General Banér im Januar im nicht weit entfernten Torgau einnisteten, das angrenzende Elbe-Elster-Gebiet durchstreiften, plünderten und in Brand setzten. Am 31. Januar 1637 fiel Liebenwerda einer durch einen Marketenderjungen ausgelösten Feuersbrunst zum Opfer. Dabei wurde die Stadt fast ganz eingeäschert und nur einige Hütten im Stadtwinkel blieben verschont. Spuren des Krieges waren bis in das 18. Jahrhundert noch sichtbar. Hinzu kamen in dieser Zeit Pestepidemien, die nach 1584 und 1599, besonders 1633, 1652 und 1663 in der Stadt ihre Opfer forderten. In dieser Zeit entstand die Sage vom Hirtenmädchen Barbara, welche von der Tochter des einstigen Stadthirten berichtet, die in dieser Zeit an der Pest Erkrankte mit dem Wasser der Schwarzen Elster heilen konnte.

Während der Befreiungskriege 1813 erlebte die Umgebung Liebenwerdas gewaltige Truppenbewegungen französischer und preußischer Kriegsverbände. Kurz vor der Völkerschlacht bei Leipzig nahmen Ende September die Korps der Generäle Dobschütz und Tauentzien mit 30.000 Mann in der Stadt für zehn Tage Quartier. Etwa zur gleichen Zeit lagerte vom 28. bis 30. September 1813 das Korps von Gebhard Leberecht von Blücher mit 30.000 Mann im nahe gelegenen Elsterwerda und Kotschka.[8]

Vom Wiener Kongress bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Infolge der Bestimmungen des Wiener Kongresses 1815 gelangte Liebenwerda vom Königreich Sachsen an den Regierungsbezirk Merseburg der preußischen Provinz Sachsen. Liebenwerda wurde administratives Zentrum des neu gegründeten Kreises Liebenwerda, das es bis zur Kreisgebietsreform von 1993 blieb. Kreishauptmann Freiherr von Rechenberg wurde 1816 als erster Landrat in sein Amtberufen. Der Landkreis bestand zu dieser Zeit aus den sechs Städten Liebenwerda, Elsterwerda, Mühlberg, Ortrand Wahrenbrück und Uebigau, sowie aus 82 Dörfern, 20 Vorwerken, fünf Kolonien und zweiundzwanzig Rittergütern. 1852 begannen bei Zeischa Bauarbeiten zur Regulierung der Schwarzen Elster. Der Fluss bekam bis 1861 sein heutiges Bett und wurde durch Dämme eingedeicht.

Von großer Bedeutung für die Stadt sollte der Bau der Eisenbahnstrecke sein. Am 1. Juni 1874 wurde die Oberlausitzer Eisenbahn von Kohlfurt über Liebenwerda bis Falkenberg (später Wittenberg) übergeben. Ursprünglich sollte die Strecke südlich an der Stadt vorbeigeführen und der Bahnhof auf städtischer Flur errichtet werden. Die Stadt wollte bei Einhaltung dieser Bedingungen 20 Morgen Land unentgeltlich zur Verfügung stellen. Da diese Auflagen letztlich nicht erfüllt werden konnten, zog die Stadt ihr Angebot zurück und es wurden stattdessen Stammaktien im Wert von 600 Talern gezeichnet. Im gleichen Jahr wurde das ehemalige Fischerdorf Stadtwinkel (Rukow) eingemeindet.

Unter Bürgermeister Paul Moritz Rose vollzog sich seit seiner Übernahme der Amtsgeschäfte 1883 eine aufstrebende Entwicklung, die Industrialierung der Stadt setzte ein und die Einwohnerzahl begann zu wachsen. 1882 eröffnete in der Bahnhofstraße der Landvermesser Robert Reiss ein Versandgeschäft für Vermessungsinstrumente und Büroartikel. Das Unternehmen entwickelt sich innerhalb weniger Jahre zum Marktführer der Branche. 1896 begann es mit der Produktion geodätischer Instrumente und wurde bald einer der größten Arbeitgeber des Ortes. 1910 beschäftigt das Unternehmen bereits 440 Mitarbeiter. Weitere ansässige Unternehmen waren in dieser Zeit unter anderem die Zeichen- und Meßgerätefabrik Carl Weiland mit 200 Beschäftigten und die Orgelfabrik Arno Voigt. 1912 wurden Teile des benachbarten Ortes Maasdorf gegen eine Zahlung von 20.000 Mark zur Stadt hinzugefügt. 1939 folgten die Ortschaften Weinberge, sowie der Dobraer Ortsteil Neudobra.

Ab 1904 wurden in Liebenwerda Moorbäder zur Behandlung rheumatischer Leiden verabreicht. Erster Badegast war am 12. Dezember im fast vollendeten Neubau der Moorbad-Gesellschaft m.b.H eine Dame aus Elsterwerda, die zu diesem Anlass einen Blumenstrauß überreicht bekam. In der Folgezeit entwickelte sich der Badebetrieb immer weiter. Wurden 1905 noch 4.171 Bäder verabreicht, so waren es 1912 schon 6.865 Bäder. Seit dem 16. Januar 1925 trägt die Stadt den Titel „Bad", nachdem das Preußische Staatsministerium am 9. Januar 1925 einer Umbenennung der Stadt mit den Worten „Möge die Stadt unter dem neuen Namen glücklichen und gesegneten Zeiten entgegengehen!" zustimmte.

Die 1929 einsetzende Weltwirtschaftskrise machte auch den Liebenwerdaern Unternehmen zu schaffen und trieb viele von ihnen an den Rand oder in den Ruin. 1932 ist die Stadt vom totalen Niedergang ihrer Betriebe geprägt. Die Menschen litten unter der Inflation und die folgende Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 hatte auch Auswirkungen auf Bad Liebenwerda. Die NSDAP erzielten bei der Wahl am 12. März 1933 1.382 Stimmen in der Stadt, während die SPD sich mit 269 und die KPD sich mit 134 Stimmen begnügen mussten. Nachdem Verbot der Gewerkschaften besetzten die Nazis am 2. Mai deren Büros und am 1. Juni marschierten SA, SS, sowie die Hitlerjugend durch die Liebenwerdaer Bergstraße. Am 24. August 1935 beschloss der Stadtrat in einer nichtöffentlichen Sitzung unter anderem, dass Handwerker und Geschäftsleute bei der Vergabe städtischer Aufträge ausgeschlossen werden können, wenn bei der Auftragsvergabe Juden mitwirken.

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden auch Liebenwerdaer Bürger zum Kriegsdienst einberufen. Firmen mussten ihre Produktion umstellen. Wichtigster Betrieb für die Rüstungsgüterproduktion war die Firma Reiss. Bald arbeiteten dort auch Kriegsgefangene, die die einberufenen Arbeiter ersetzen mussten. Die beiden Glocken der Stadtkirche wurden 1942 zu Kriegszwecken eingeschmolzen. 1943 folgte die Bronzefigur des Michelbrunnens. Im Jahr darauf entging die Stadt zu Pfingsten nur knapp einer Katastrophe, als angloamerikanische Flugzeuge über der Stadt 375 Sprengbomben abwarfen, die im Süden der Stadt zumeist auf den Feldern niedergingen. Dabei kam eine 70-jährige Frau ums Leben, ein Haus wurde völlig zerstört und 35 Häuser wurden beschädigt.

- Aufeinandertreffen von Amerikanern und Russen im sächsischen Kreinitz. – Eine vom sowjetischen Frontberichterstatter Igor Belousewitsch erstellte Fotografie, die den jungen US-Soldaten Joe Polowsky bei einem folgenden Treffen stehend auf einem Jeep vor einem Haus im heutigen Liebenwerdaer Ortsteil Burxdorf zeigt, sowie weitere Aufnahmen, die im selben Ort und im sächsischem Kreinitz entstanden, gingen anschließend durch die Weltpresse.[9] Die historischen Fotoaufnahmen dieser Begegnung wurden in zahlreichen Geschichtsbüchern veröffentlicht.

Nachkriegszeit und DDR

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach der Besetzung der Stadt durch Truppen der Roten Armee, ließ am 22. April 1945 der sowjetische Stadtkommandant Major Maksakow im Gebäude des Finanzamtes in der Riesaer Straße eine Stadtkommandantur einrichten und einen provisorischen Stadtrat einsetzen. Nachdem dieser sein Amt am 18. Mai 1945 niederlegte, wurde der Klempner Artur Bluhm als Bürgermeister eingesetzt. Er war vor dem Machtantritt der Nazis der einzige kommunistische Stadtverordnete gewesen. Ein neuer Strom von Umsiedlern erreichte die Stadt im August. Die meisten von ihnen zogen weiter. 1.700 von ihnen blieben und die Einwohnerzahl der Stadt stieg auf 6.472 im Oktober 1946. Drakonische Strafen verhängte in dieser Zeit das Liebenwerdaer Amtsgericht. So wurden zum Beispiel 1947 die Bauern Wilhelm Nußbeck, Wilhelm Jentzsch, Willy Thiemig und Herrmann Dittman in einem Schnellgerichtsverfahren zu 15 bzw. 12 Jahren Zuchthaus verurteilt, weil sie gegen die Milchablieferungspflicht verstoßen hatten und 3.400 Liter Milch in ihren eigenen Haushaltungen verkauft haben sollen.

Die folgenden Jahre sind geprägt von Reformen die meisten Betriebe gehen in Volkseigentum über, deren Anteil bereits 1955 achtundsiebzig Prozent betrug. Nach der 1945 einsetzenden Bodenreform kam es nun zu Gründungen von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Das Eisenmoorbad der Stadt, das bereits 1946 wieder 26.505 Behandlungen verzeichnen konnte, wurde 1955 von der Sozialversicherung des FDGB übernommen. Aus dem Anlass 650 Jahre Stadtrecht fand vom 28. Mai bis 5. Juni 1954 eine Festwoche in Bad Liebenwerda statt. Höhepunkte des Heimatfestes war ein großer Festumzug unter dem Motto „Liebenwerda vom Mittelalter bis zur Gegenwart“ und ein abschließendes Feuerwerk am Elsterdamm.

1957 wurde in der Stadt die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft Elstertal mit damals 28 Mitgliedern gegründet und im Norden der Stadt entstand nun ein Neubaugebiet.

Auf Grund der schlechten wirtschaftlichen Lage der DDR kam es in den 1980er Jahren auch zu Problemen in Liebenwerda. Die ansässigen Betriebe hatten mit Arbeitskräftemangel, fehlenden Devisen und ausbleibenden Modernisierungen zu kämpfen. Während der Wendezeit 1989 fuhren viele Liebenwerdaer zu den Montagsdemonstrationen nach Leipzig und als sich am 9. November 1989 die Grenzen öffneten, fand am 10. November ein spontanes Straßenfest statt. Im Oktober begannen in Liebenwerda erste Aktivitäten der Bürgerrechtsbewegung und es wurden Kontakte zum Neuen Forum und zur SDP geknüpft, Materialien organisiert und verbreitet. Am 5. Dezember wurde das Gebäude der Staatssicherheit in Liebenwerda besetzt und die Räume sowie die Panzerschränke anschließend durch die Staatsanwaltschaft unter Kontrolle von Vertretern aller Parteien und Bürgergruppen versiegelt.

Jüngere Vergangenheit

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach der Wiedervereinigung gingen viele Firmen der Stadt, sowie in ihrer Umgebung in Konkurs und schlossen. Das Moorbad wurde gemäß dem Einigungsvertrag bis zum 1. Januar 1991 abgewickelt. Die letzten Kurpatienten verließen kurz vor Weihnachten die Klinik. Arbeitslosigkeit machte sich breit und viele Bürger gingen in den Westen Deutschlands, um dort ihr Geld zu verdienen. Aber auch neue Betriebe entstanden. Man plante und realisierte auf den Feldern im Westen der Stadt Gewerbegebiete. In der Altstadt setzte nun schrittweise die Modernisierung der historischen Bausubstanz ein. Straßen und Plätze im Ort wurden erneuert. Nachdem Anfang 1991 die Altenheim- und Klinikgruppe Rolf Henning Mayer das ehemalige Moorbad übernommen hatte und über 50 Millionen D-Mark in eine neue Kurklinik im Zentrum von Bad Liebenwerda investierte, sollte nun alles daran gesetzt werden, um den Status Kurstadt zu behalten, den sie am 30. September 1994 als erste Stadt im Land Brandenburg befristet erhielt. Nach einer weiteren befristeten Anerkennung 1998 erhielt Bad Liebenwerda schließlich 2003 den Titel Ort mit Peloidbetrieb unbefristet. Seit dem 21. Oktober 2010 ist Bad Liebenwerda ein Ort der Vielfalt.[10]

Im Zuge der Kreisreform entstand 1993 der Landkreis Elbe-Elster aus den Landkreisen Liebenwerda, Finsterwalde und Herzberg. Bad Liebenwerda verlor ihren Status als Kreisstadt an Herzberg. In Folge der darauf folgenden Umstrukturierungen in der Kreisverwaltung verblieb in der Stadt nur noch das Straßenverkehrsamt. 2004 feierte die Stadt im Rahmen einer Festwoche das Jubiläum 700 Jahre Stadtrecht Bad Liebenwerda.[11]

- Herbst 2010: Jahrhunderthochwasser an der Schwarzen Elster

Bevölkerung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Dialekt und Sprachgebrauch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der heutige Liebenwerdaer Dialekt ist Teil der nordosterländischen Mundart des alten sächsischen Sprachgebietes, das sich unter dem Einfluss der niederdeutschen Besiedlung Sachsens zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert herausbildete und der thüringisch-obersächsischen Dialektgruppe zugeordnet wird.[12]

Politik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kultur und Sehenswürdigkeiten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kulturelles Leben und regelmäßige Veranstaltungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das gegenwärtige kulturelle Leben der Stadt ist sehr geprägt von Kurkonzerten. Diese fanden ursprünglich im Garten des Eisenmoorbades statt. Später wurden diese Veranstaltungen auch auf andere Bühnen des Stadtgebietes ausgedehnt und in den Sommermonaten finden sie regelmäßig in der Musikmuschel am Haus des Gastes im Kurpark statt. Neben den Kurkonzerten gibt es regelmäßige Konzerte in der evangelischen Kirche St. Nikolai am Markt.

Neben den Kurkonzerten gibt es in Bad Liebenwerda weitere traditionelle Veranstaltungen, wie das Schlauchbootrennen, welches alljährlich am Wochenende nach Himmelfahrt auf der Schwarzen Elster stattfindet und von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt sowie dem Feuerwehrverein Bad Liebenwerda e. V. organisiert wird.

Regelmäßig im Herbst findet in der Kurstadt die „Lange Nacht des Puppenspiels“ im Rahmen des „Internationalen Puppentheaterfestivals im Elbe-Elster-Land“ statt. Gespielt wird dabei auf mehreren Bühnen in den Straßen der Stadt sowie im Bad Liebenwerdaer Kreismuseum neben Handpuppentheater, Marionettentheater in der klassischen Form der lang geschnürten Fadenmarionetten, oder auch in der kürzeren Form mit Stabmarionetten.

Weitere jährliche Veranstaltungen im Ort sind unter anderem das von den Mineralquellen Bad Liebenwerda organisierte Brunnenfest, das Weinfest im Herbst und in den Ortsteilen der Stadt das Musikantenstadl sowie das Waldbadfest in Zeischa, das Reit- und Springturnier in Dobra und der seit 1984 im August stattfindende Thalberger Pferde- und Bauernmarkt.

Andere kulturelle Veranstaltungen, wie Konzerte, Theateraufführungen und Ausstellungen, finden meist im Kurhaus, im Bürgerhaus am Lubwartturm, in der Stadtkirche und der Musikmuschel im Kurpark statt.

Museen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In unmittelbarer Nähe des Lubwartturms befindet sich das Kreismuseum Bad Liebenwerda. In seinen Räumen befinden sich eine Dauerausstellung zur Verwurzelung des historischen mitteldeutschen Wandermarionettentheaters mit der Liebenwerdaer Umgebung, einer Dauerausstellung über die im benachbarten Wahrenbrück geborenen Komponisten Gebrüder Graun sowie zeitlich begrenzte Sonderausstellungen zu verschiedenen historischen und kulturellen Themen.

Bauwerke

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]→ Siehe auch: Liste der Baudenkmale in Bad Liebenwerda

Kirchen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- spätgotische St. Nikolai Kirche mit neugotischem Turm und Inventar

- katholische Kirche Bad Liebenwerda

- Dorfkirchen in Burxdorf, Kröbeln, Möglenz, Oschätzchen, Dobra, Kosilenzchen, Langenrieth

Baudenkmäler

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Liebenwerda

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Denkmäler und Gedenkstätten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Kriegsgefangenenlager Neuburxdorf

- Denkmalsbrunnen am Marktplatz

- Gedenkstein für Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus mit Bronzerelief von Otto Anlauff (1957) im Stadtwäldchen

- Gedenkstein für 28 (nach anderen Angaben 69) umgekommene polnische Zwangsarbeiter im hinteren Teil des Stadtfriedhofs, Eingang Torgauer Straße, ebenfalls von Otto Anlauff (1963)

- Gedenkstein für erhängte polnische Zwangsarbeiter am Polengrab auf dem Bergfriedhof nördlich der Dresdener Straße

- Denkmal im Park zu Ehren Friedrich Wilhelm III., errichtet 1882 im Wäldchen

- Borsdorfdenkmal im Wäldchen

- Ein im Juni 2009 eingeweihter Gedenkstein auf dem Bergfriedhof zu Ehren fünf Gefangener (3 Deutsche, 1 Niederländer, 1 Serbe) des Zuchthauses Hameln, welche bei einem Todesmarsch aus dem Außenlager Holzen im April 1945 in Bad Liebenwerda zu Tode kamen.[13]

- Denkmal für die Opfer des Kriegsgefangenenlagers Mühlberg auf dem Friedhof in Neuburxdorf

- Denkmal in Form eines Findlings zur Erinnerung an das einstige Wasserwerk und den Wasserturm auf dem Sandberg in Bad Liebenwerda, aufgestellt im Juni 2011

- Zeppelindenkmal in Weinberge

- Gedenkstein auf dem Franzosenhügel

- Gedenkstein zur Erinnerung an Weinberge

Verschwundene Baudenkmäler

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Wasserturm Bad Liebenwerda

- Brikettfabrik Hohenzollern

- Michelbrunnen

- Fliesenwand in der Schwimmhalle aus dem Jahr 1972

Parks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Kurpark, genannt „Wäldchen“, befindet sich zwischen Innenstadt und Schwarzer Elster. Am 5. März 1830 übertrug König Friedrich Wilhelm III. der Stadt Liebenwerda das hinter dem Schlosse befindliche Fiskalische Gehölz, … zum vollen, unveräußerlichen Eigenthume unter der Bedingung sorgfältiger Kultur für die Verschönerung der Stadtkommune … Schon bald wurde das Wäldchen ein beliebtes Ausflugsziel. So entstand das Schweizerhaus, welches nach einem Brand 1899 in seiner heutigen Form wieder aufgebaut wurde. 1882 wurde ein Denkmal im Park zu Ehren Friedrich Wilhelm III. errichtet. Mit der Eröffnung des Moorbades 1905 in Bad Liebenwerda wurde der Park als Kurpark genutzt. Kurkonzerte finden bis heute einer Konzertmuschel neben dem Schweizerhaus statt.

Durch die spezielle Lage, umgeben von Wasser, war und bleibt es eine anspruchsvolle Aufgabe, den Baumbestand in einem ansehnlichen Zustand zu erhalten. Besonders der durch die Kohleförderung in der Lausitz schwankende Grundwasserspiegel hatte negative Auswirkungen auf die Parklandschaft.

1937 stiftet Otto Kloss den nach ihm benannten Garten der Stadt, welcher sich zwischen Wäldchen und Bahnhof befindet. Nach 1990 wurde der Kurpark nochmals erweitert, so durch den Park der Sinne, die Teiche gegenüber der Kurklinik und das Sportzentrum an der Querspange. 1998 entstand eine Minigolfanlage im Wäldchen.

In Bad Liebenwerda erinnert seit dem Jahr 2006 in einem neu angelegtem Rosengarten eine knapp zwei Meter hohe Natursteinstele an die erste Begegnung amerikanischer und sowjetischer Truppen im Zweiten Weltkrieg an der Elbe. Einer der Orte, wo die Begegnung stattfand war der Bad Liebenwerdaer Ortsteil Burxdorf. Im oberen Bereich der Stele zeigt ein Pfeil in Goldschrift mit der Aufschrift Torgau in Richtung der Elbestadt. Ein weiterer Pfeil zeigt in Richtung Strehla. Die Westseite der Stele wurde mit dem Namen Burxdorf und die Ostseite mit den Daten 23.04.1945 und 25.04.1945 versehen. Die Stele ist von amerikanischen, russischen und deutschen Rosen umgeben. Darunter befindet sich auch eine neue Sorte eines Züchters aus Lüdinghausen, welche in einer Zeischaer Gärtnerei veredelt wurde und auf den Namen „Joe-Polowsky-Friedensrose“ getauft wurde.[14][15][16][17]

Friedhöfe

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Friedhof Torgauer Straße

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Unter Denkmalschutz:

- Feierhalle auf dem Friedhof

- Bronzeplastik „Trauerndes Mädchen“ auf dem Friedhof

- Grabstätte Ziehlke auf dem Friedhof

- Grabstein der Familie Weiland auf dem Friedhof

- Grabkreuz der Familie Obenaus auf dem Friedhof

- Grabdenkmal des Kantors Reußner auf dem Friedhof

- Familiengrabanlage Robert Reiss auf dem Friedhof

- Mahnmal auf dem Friedhof

- Handgeschmiedetes Grabkreuz auf dem Friedhof

Weitere Gräber: M. Karl Fitzkow

Bergfriedhof

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Friedhof Neuburxdorf

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Friedhof Prieschka

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Heldentor

Sport

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sportveranstaltungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Eine lange Tradition hat der Bad Liebenwerdaer Elsterlauf. 2008 fand er bereits zum 30. Mal statt. An dieser Veranstaltung können alle interessierten Läufer und Walker teilnehmen. Wettbewerbe gab es 2008 über 21.5 km, 11.5 km, 5.1 km, 2.1 km und 100 m, 200 m sowie den 300 m Bambini-Lauf in den Disziplinen Wandern, Laufen und Walken. Gewertet wurde der Lauf für den „Mitteldeutschen Cup“, der „Lausitz Laufserie“ und der „Elbe-Elster-Laufserie“.[18]

Sportstätten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Waldstadion

- Sporthallen in der Heinrich-Heine-Straße und am Grundschulzentrum

- Multifunktionale Sportanlage an der Querspange

- Minigolfanlage im Kurpark

- Weitere Sportstätten sind in den einzelnen Ortsteilen zu finden

Vereine

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Heimatverein Weinberge

- Verein Stadtmarketing

Tourismus

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Verein Stadtmarketing

- Liebenwerdaer Heide

- Kremserfahrten durch die Heide werden z. B. in Dobra angeboten

- Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft

- Brikettfabrik Louise

- Schwarze Elster-Radweg

- Elster-Natoureum Maasdorf

- Haus des Gastes (Informations- und Servicestelle)

- Verwaltung des Naturparks Niederlausitzer Heidelandschaft

- Wassertourismus

- Kleiner Spreewald Wahrenbrück

Sagen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Sagen der Heide

- Sagen aus Liebenwerda

- Unterirdischer Gang zum Schloss

Wirtschaft und Infrastruktur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ansässige Unternehmen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die zur hessischen Rhön-Sprudel-Gruppe gehörenden Getränkeunternehmen Mineralquellen Bad Liebenwerda GmbH und Bauer Fruchtsaft GmbH sind zwei der wichtigsten Arbeitgeber der Stadt. Durch die erfolgreiche Vermarktung ihrer Getränkeprodukte (besonders mit der Marke Bad Liebenwerda) sorgen sie für eine zunehmende Bekanntheit der Stadt Bad Liebenwerda.

Seit den 1860er Jahren gibt es überregional bekannte Baumschulen in Liebenwerda. In dieser Tradition steht heute noch die Forstbaumschulen „Fürst Pückler“ Zeischa GmbH. Mit einem umfangreichen Gehölzsortiment ist das Unternehmen auf dem Markt vertreten.

Die Tradition des Orgelbauhandwerks in Bad Liebenwerda reicht bis in das Jahr 1855 zurück, heute vertreten durch die Mitteldeutsche Orgelbau A. Voigt GmbH. Das Unternehmen ist einer der wenigen Orgelbauer in Deutschland, die überregional und zum Teil international tätig sind.

Die Reiss Büromöbel GmbH wurde 1882 durch Herrmann Robert Reiss gegründet. Zunächst als Versandhandel für Büro- und Geodätenbedarf konnte die Firma bald internationalen Ruf erlangen. Durch Innovationen wie die Einführung des ersten Steh-Sitz-Schreibtisches in Deutschland um 1910 sowie der Entwicklung der ersten Laufwagen-Zeichenmaschine 1921 wurde die Firma Reiss einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Stadt. Im Jahr 2010 beabsichtigen die heutigen Eigentümer die historischen „Reiss-Häuser“ im Stadtkern bis auf die Fassaden abzureißen.[19]

Weitere Unternehmen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Homepage Bosig

- Teba-Fenster in Lausitz

- Osterhuber (Landwirt)

- Baumschule Graeff

- Weiland Zeischa

Medizinische Einrichtungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Fontana-Klinik ist eine Rehabilitationseinrichtung für Erkrankungen des Muskulo-Skeletalen-Systems. Seit 1905 gibt es eine Kurklinik in Bad Liebenwerda. Zusammen mit der Psychotherapeutischen Klinik Bad Liebenwerda, einer Fachklinik für abhängigkeitskranke Menschen und dem Epikur-Zentrum welche sich auf Rehabilitation und Medizinische Versorgung spezialisiert hat, bilden diese Einrichtungen den Kern des Bad Liebenwerdaer Kurbetriebes.

Lausitztherme „Wonnemar“

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die am 17. Juni 2004 eröffnete Lausitztherme „Wonnemar“ in Bad Liebenwerda ist eine Kur- und Erholungseinrichtung von überregionaler Bedeutung. Neben einem Erlebnis- und Sportbad mit Rutschenturm, Strömungsbecken und Wellenbecken, gibt es ein Mineralforum, eine Saunalandschaft u. a. mit Aroma-Dampfbad, Finnischer Sauna und Vital-Sauna sowie einen Fitness- und Gesundheitsclub, welcher auch Präventionskurse wie Nordic Walking, Rückenschule, Aquafitness anbietet.[20]

Öffentliche Einrichtungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Rathaus (Stadtverwaltung)

- Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit

- Brandenburgische Naturwacht

- Amtsgericht Bad Liebenwerda

Medien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Bad Liebenwerda erscheint als regionale Tageszeitung die Lausitzer Rundschau mit zusätzlichen regionalen Seiten. Die kostenlosen Anzeigenblätter „Wochenkurier“ und „SonntagsWochenBlatt“ erscheinen wöchentlich. Von der Stadt Bad Liebenwerda wird monatlich „Der Stadtschreiber“ das Amtsblatt für die Stadt Bad Liebenwerda herausgegeben und der „Kreisanzeiger“ des Landkreises Elbe-Elster erscheint nach Bedarf.

Der regionale Fernsehsender „Elbe-Elster Fernsehen“ mit Sitz in Elsterwerda ist über Kabel angeschlossen und erreicht nach eigenen Angaben in der Region ungefähr 75.000 Zuschauer.[21]

Bildung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der Stadt befindet sich das Grundschulzentrum Robert Reiss, welches im August 2006 durch einen Zusammenschluss der Grundschulen Zobersdorf, Neuburxdorf und Bad Liebenwerda entstand. Seit dem Schuljahr 2007/08 wird die Schule als Ganztagsschule betrieben. Gegenwärtig[22] werden dort ca. 350 Schüler unterrichtet.[23][24]

Des Weiteren gibt es im Stadtgebiet die Robert-Reiss-Oberschule sowie eine Förderschule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im Bad Liebenwerdaer Ortsteil Oschätzchen. Die Kreisvolkshochschule Elbe-Elster bietet in ihrer Bad Liebenwerdaer Regionalstelle Kurse und andere Weiterbildungsmöglichkeiten an. Die Kreismusikschule Gebrüder Graun betreibt in der Stadt ebenfalls eine Außenstelle. Im Ort bieten einige Erwachsenenbildungseinrichtungen Möglichkeiten der Aus-und Weiterbildung an.

In Bad Liebenwerda gibt es eine Stadtbibliothek, die neben den üblichen Ausleihmöglichkeiten von gegenwärtig ca. 20.300 Medien, Bibliotheksführungen, literarische Veranstaltungen und Schriftstellerlesungen anbietet.[25]

Persönlichkeiten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Fußnoten und Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand im Land Brandenburg Dezember 2023 (Fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahlen, bezogen auf den aktuellen Gebietsstand) (Hilfe dazu).

- ↑ www.onomastik.com. Abgerufen am 15. April 2009.

- ↑ a b Wolfgang Eckelmann, Michael Ziehlke: Chronik der Stadt Liebenwerda. Hrsg.: Verein für Stadtmarketing und Wirtschaft Bad Liebenwerda e. V. Winklerdruck GmbH Gräfenhainichen, Bad Liebenwerda 2007, S. 18.

- ↑ Wolfgang Eckelmann, Michael Ziehlke: Chronik der Stadt Liebenwerda. Hrsg.: Verein für Stadtmarketing und Wirtschaft Bad Liebenwerda e. V. Winklerdruck GmbH Gräfenhainichen, Bad Liebenwerda 2007, S. 157.

- ↑ Antje Posern: „Geheimnis der Harigburg gelüftet“ in Lausitzer Rundschau, 18. Juni 2011.

- ↑ M. Karl Fitzkow: Zur älteren Geschichte der Stadt Liebenwerda und ihres Kreisgebietes, 1961.

- ↑ M. Karl Fitzkow: Verschwundene Kapellen und Gerichtsstätten des mittelalterlichen Liebenwerda. In: Heimatjahrbuch Kreis Bad Liebenwerda. Bad Liebenwerda 1969/70, S. 58–60.

- ↑ Wolfgang Eckelmann, Michael Ziehlke: Chronik der Stadt Bad Liebenwerda, 2006.

- ↑ Bettina Broneske: Legendäres Foto mit Joe Polowsky kehrte nach 60 Jahren an seine Wurzeln zurück. In: Lausitzer Rundschau. 28. April 2005.

- ↑ Bad Liebenwerda auf „Orte der Vielfalt“

- ↑ Wolfgang Eckelmann, Michael Ziehlke: Chronik der Stadt Liebenwerda und Matthäus Karl Fitzkow: Zur älteren Geschichte der Stadt Liebenwerda und ihres Kreisgebietes.

- ↑ Gunter Bergmann: Kleines sächsisches Wörterbuch, 1989.

- ↑ Artikel Trauer und Dankbarkeit-Gedenkstein auf dem Bergfriedhof in der Kurstadt eingeweiht, Lausitzer Rundschau, 9. Juni 2009.

- ↑ Karsten Bär: Historisches Treffen auf hiesigem Grund in Lausitzer Rundschau, 22. Juni 2007

- ↑ Frank Hilbert: Ein Rosengarten für die Kurstadt in Lausitzer Rundschau, 26. Oktober 2006.

- ↑ Friedensrose in Burxdorf gepflanzt in Lausitzer Rundschau vom 27. April 2010.

- ↑ Die Joe-Polowsky-Friedensrose auf der Homepage der Zeischaer Baumschule Graeff.

- ↑ Homepage des Elsterlaufs. /, abgerufen am 15. April 2009.

- ↑ HGB will Reiss Häuser abreißen. Lausitzer Rundschau, abgerufen am 2. April 2010.

- ↑ Homepage der Lausitztherme „Wonnemar“. Abgerufen am 15. April 2009.

- ↑ Homepage des regionalen Fernsehsenders „Elbe-Elster Fernsehen“. Abgerufen am 6. Dezember 2009.

- ↑ Schuljahr 2007/2008

- ↑ Schulhomepage des Grundschulzentrums „Robert Reiss“

- ↑ Schulporträt des Grundschulzentrums „Robert Reiss“

- ↑ Die Stadtbibliothek auf der Ortshomepage

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Wolfgang Eckelmann, Michael Ziehlke: Chronik der Stadt Liebenwerda. Hrsg.: Verein für Stadtmarketing und Wirtschaft Bad Liebenwerda e. V. Winklerdruck Gräfenhainichen, Bad Liebenwerda 2007.

- S. Kretzschmann, M. Ziehlke: Bad Liebenwerda. In: Die Reihe Archivbilder. Sutton, Erfurt 2005, ISBN 3-89702-858-1.

- Wolfgang Eckelmann: Die große Sehnsucht des Friedrich-Wilhelm Beeg. Hrsg.: Erwin Meißler. 2004, ISBN 3-932566-30-0.

- Matthäus Karl Fitzkow: Zur älteren Geschichte der Stadt Liebenwerda und ihres Kreisgebietes. Hrsg.: Kreismuseum Bad Liebenwerda. Bad Liebenwerda 1961.

- Matthäus Karl Fitzkow: Stadt und Kreis Liebenwerda im 19. Jahrhundert. Hrsg.: Kreismuseum Bad Liebenwerda. Bad Liebenwerda 1962.

- Kreismuseum Bad Liebenwerda (Hrsg.): 20 Jahre Kreis Bad Liebenwerda unter der Arbeiter- und Bauern-Macht. Bad Liebenwerda 1965.

- Matthäus Karl Fitzkow: Museum des Kreises Bad Liebenwerda. Hrsg.: Kreismuseum Bad Liebenwerda. Bad Liebenwerda 1967.

- Matthäus Karl Fitzkow: Zur mittelalterlichen Geschichte der Stadt Liebenwerda. Hrsg.: Kreismuseum Bad Liebenwerda. Bad Liebenwerda 1956.

- Andreas Pöschl (Hrsg.): Kohle, Wind und Wasser. Ein energiehistorischer Streifzug durch das Elbe-Elsterland. Kulturamt des Landkreises Elbe-Elster, Herzberg/Elster 2001, ISBN 3-00-008956-X.

- Felix Friedrich, Dieter Voigt, Markus Voigt: Orgelbau – 100 Jahre Mitteldeutscher Orgelbau A. Voigt Bad Liebenwerda. 150 Jahre Orgelbau in Bad Liebenwerda. Beiträge zum Orgelbau im östlichen Mitteldeutschland. Hrsg.: Felix Friedrich. Weltbuch, Dresden 2005, ISBN 978-3-938706-00-8.

Periodika

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Heimatkalender für den Kreis Bad Liebenwerda (seit 1912 in Bad Liebenwerda herausgegebene Buchreihe)

- Die Schwarze Elster (heimatkundliche Schriftenreihe)

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Literatur aus und über Bad Liebenwerda im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Die offizielle Homepage der Stadt Bad Liebenwerda

Linkkatalog zum Thema Bad Liebenwerda bei curlie.org (ehemals DMOZ)

[[Kategorie:Bad Liebenwerda| ]] [[Kategorie:Ort im Landkreis Elbe-Elster]] [[Kategorie:Kurort in Brandenburg]] [[ca:Bad Liebenwerda]] [[cs:Bad Liebenwerda]] [[da:Bad Liebenwerda]] [[dsb:Rukow]] [[en:Bad Liebenwerda]] [[eo:Bad Liebenwerda]] [[es:Bad Liebenwerda]] [[fa:باد لیبنوردا]] [[fr:Bad Liebenwerda]] [[it:Bad Liebenwerda]] [[nl:Bad Liebenwerda]] [[pl:Bad Liebenwerda]] [[pt:Bad Liebenwerda]] [[ro:Bad Liebenwerda]] [[roa-rup:Bad Liebenwerda]] [[ru:Бад-Либенверда]] [[simple:Bad Liebenwerda]] [[sr:Бад Либенверда]] [[sv:Bad Liebenwerda]] [[vo:Bad Liebenwerda]] [[war:Bad Liebenwerda]]