„Piperidin-Alkaloide“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Dk1909 (Diskussion | Beiträge) K Typographische Anführungszeichen korrigiert |

WH23 (Diskussion | Beiträge) Artikel optimiert, Struktur, Vorkommen, Eigenschaften und Geschichte, Bilder |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

[[Datei:Gefleckterschierling.jpg|mini|Gefleckter Schierling (''Conium maculatum'')]] |

|||

[[Datei:Piperidin.svg|miniatur|100px|[[Piperidin]], der Grundkörper der Piperidin-Alkaloide]] |

|||

[[Datei:Lobelia inflata 003.JPG|mini|Lobelie (''Lobelia inflata'')]] |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

==Vorkommen== |

|||

| ⚫ | |||

(–)-Coniin wurde aus dem Schierling isoliert, während (–)-Lobelin aus ''Lobelia inflata'' isoliert wurde. Piperin ist im schwarzen Pfeffer enthalten.<ref name="Alkaloide">{{Literatur |Autor=E. Breitmaier|Titel=Alkaloide|Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Springer Fachmedien|Ort=Wiesbaden |Datum=1997|ISBN=9783519035428 |Seiten=36}}</ref> |

|||

==Vertreter== |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

Piperidin.svg| Piperidin (Grundkörper) |

|||

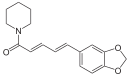

Piperin.svg|[[Piperin]] |

Piperin.svg|[[Piperin]] |

||

Lobeline Structural Formula V2.svg|[[Lobelin]] |

Lobeline Structural Formula V2.svg|[[Lobelin]] |

||

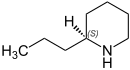

(S)-Coniine Structural Formula V.1.svg|[[Coniin|(''S'')-Coniin ]] |

(S)-Coniine Structural Formula V.1.svg|[[Coniin|(''S'')-Coniin ]] |

||

(2R,8R)-Sedamine Structural Formula V4-Seite001.svg|Sedamin |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

== |

==Eigenschaften== |

||

Lobelin besitzt atemanregende Eigenschaften und dient der Tabakentwöhnung. Piperin sorgt für den scharfen Geschmack des schwarzen Pfeffers.<ref name="Alkaloide"/> |

|||

* {{RömppOnline|Name=Piperidin-Alkaloide |Datum=19. Juni 2014 |ID=RD-16-02518 }} |

|||

500 mg Coniin sind für einen Menschen tödlich.<ref>{{RömppOnline|Name=Conium-Alkaloide|Datum=23. Mai 2020 |ID=RD-03-02437 }}</ref> Coniin ist das Gift des gefleckten Schierlings. Eine Vergiftung führt zu Übelkeit, Erbrechen, Speichelfluss und Durchfall. Innerhalb einer halben bis einer Stunde tritt eine Lähmung der Brustkorbmuskulatur ein, die tödlich endet.<ref name="Org">{{Literatur |Autor=A. Wollrab|Titel=Organische Chemie|Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage=3|Verlag=Springer |Ort=Berlin Heidelberg |Datum=2009|ISBN=978-3-642-00781-1 |Seiten=1053}}</ref><ref name="Bio"/> |

|||

== Geschichte == |

|||

In der Antike wurden wässrige Auszüge dieser Pflanze (''[[Schierlingsbecher]]'') verabreicht.<ref name="Bio">{{Literatur |Autor=H. Latscha, U. Kazmaier|Titel=Chemie für Biologen|Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage=4|Verlag=Springer Spektrum|Ort=Berlin Heidelberg|Datum=2016|ISBN=9783662477830 |Seiten=682}}</ref> 399 v. Chr. wurde [[Sokrates]] als „Freidenker und Jugendverführer“ zum Tode mit dem Schierlingsbecher verurteilt.<ref>{{Literatur |Autor=A. Wollrab|Titel=Organische Chemie|Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage=4|Verlag=Springer Spektrum |Ort=Berlin Heidelberg |Datum=2009|ISBN=978-3-642-45143-0 |Seiten=1025}}</ref> |

|||

==Einzelnachweise== |

|||

<references /> |

|||

[[Kategorie:Alkaloid| Piperidin-Alkaloide]] |

[[Kategorie:Alkaloid| Piperidin-Alkaloide]] |

||

Version vom 23. Mai 2020, 12:29 Uhr

Die Piperidin-Alkaloide sind in der Natur vorkommende chemische Verbindungen aus der Gruppe der Alkaloide, die sich chemisch vom Piperidin ableiten.[1]

Vorkommen

(–)-Coniin wurde aus dem Schierling isoliert, während (–)-Lobelin aus Lobelia inflata isoliert wurde. Piperin ist im schwarzen Pfeffer enthalten.[2]

Vertreter

Alkaloide mit Piperidin-Teilstruktur sind weit verbreitet und werden meist nach ihrem Vorkommen und ihrer biogenetischen Herkunft weiter unterteilt. Das Hauptalkaloid der Piperidin-Alkaloide ist das Piperin.

Zu den Piperidin-Alkaloiden werden auch die Sedum-Alkaloide, das Pelletierin, die Lobelia-Alkaloide (beispielsweise Lobelin), die Conium-Alkaloide (wie Coniin) und die Pinus-Alkaloide gezählt.[1][2]

-

Piperidin (Grundkörper)

Eigenschaften

Lobelin besitzt atemanregende Eigenschaften und dient der Tabakentwöhnung. Piperin sorgt für den scharfen Geschmack des schwarzen Pfeffers.[2] 500 mg Coniin sind für einen Menschen tödlich.[3] Coniin ist das Gift des gefleckten Schierlings. Eine Vergiftung führt zu Übelkeit, Erbrechen, Speichelfluss und Durchfall. Innerhalb einer halben bis einer Stunde tritt eine Lähmung der Brustkorbmuskulatur ein, die tödlich endet.[4][5]

Geschichte

In der Antike wurden wässrige Auszüge dieser Pflanze (Schierlingsbecher) verabreicht.[5] 399 v. Chr. wurde Sokrates als „Freidenker und Jugendverführer“ zum Tode mit dem Schierlingsbecher verurteilt.[6]

Einzelnachweise

- ↑ a b Eintrag zu Piperidin-Alkaloide. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag

- ↑ a b c E. Breitmaier: Alkaloide. Springer Fachmedien, Wiesbaden 1997, ISBN 978-3-519-03542-8, S. 36.

- ↑ Eintrag zu Conium-Alkaloide. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag

- ↑ A. Wollrab: Organische Chemie. 3. Auflage. Springer, Berlin Heidelberg 2009, ISBN 978-3-642-00781-1, S. 1053.

- ↑ a b H. Latscha, U. Kazmaier: Chemie für Biologen. 4. Auflage. Springer Spektrum, Berlin Heidelberg 2016, ISBN 978-3-662-47783-0, S. 682.

- ↑ A. Wollrab: Organische Chemie. 4. Auflage. Springer Spektrum, Berlin Heidelberg 2009, ISBN 978-3-642-45143-0, S. 1025.