„Evolutionäre Diskrepanz“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Ergänzt Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |

||

| Zeile 18: | Zeile 18: | ||

=== Die Neolithische Revolution: Transitionaler Kontext === |

=== Die Neolithische Revolution: Transitionaler Kontext === |

||

Die [[Neolithische Revolution]] brachte bedeutende evolutionäre Veränderungen beim Menschen mit sich; nämlich dem Übergang von einem [[Jäger und Sammler|Jäger-Sammler]]-Lebensstil, in dem Menschen nach Nahrung suchten, zu einem [[Agrikultur|landwirtschaftlichen]] Lebensstil. Diese Änderung ereignete sich vor etwa 10.000 bis 2.000 Jahren.<ref name=":10">{{Literatur |Autor=Loren Cordain, S. Boyd Eaton, Anthony Sebastian, Neil Mann, Staffan Lindeberg |Titel=Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century |Sammelwerk=The American Journal of Clinical Nutrition |Band=81 |Nummer=2 |Datum=2005-02 |ISSN=0002-9165 |DOI=10.1093/ajcn.81.2.341 |PMID=15699220 |Seiten=341–354 |Online=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15699220/ |Abruf=2022-03-30}}</ref><ref>Barker, Graeme (2006). ''The Agricultural Revolution in Prehistory: Why Did Foragers Become Farmers?''. Oxford: Oxford University Press. p. 1.</ref> Der Mensch begann, sowohl Pflanzen als auch Tiere zu domestizieren, was die Aufrechterhaltung konstanter Nahrungsressourcen ermöglichte. Dieser Übergang veränderte schnell und dramatisch die Art und Weise, wie Menschen mit der Umwelt interagieren, wobei Gesellschaften Praktiken der Landwirtschaft und Tierhaltung aufgreifen. Der menschliche Körper hatte sich jedoch so entwickelt, dass er an seinen früheren Nahrungslebensstil angepasst wurde. Das langsame Tempo der Evolution im Vergleich zum sehr schnellen Tempo des menschlichen Fortschritts ermöglichte das Fortbestehen dieser Anpassungen in einer Umgebung, in der sie nicht mehr notwendig sind. In menschlichen Gesellschaften, die jetzt ganz anders funktionieren als der Jäger-Sammler-Lebensstil, führen diese veralteten Anpassungen jetzt zum Vorhandensein von maladaptiven oder nicht übereinstimmenden Merkmalen.<ref name=":9" /><ref name=":10" /><ref>{{Literatur |Autor=Norman P. Li, Mark van Vugt, Stephen M. Colarelli |Titel=The Evolutionary Mismatch Hypothesis: Implications for Psychological Science |Sammelwerk=Current Directions in Psychological Science |Band=27 |Nummer=1 |Datum=2017-12-19 |ISSN=0963-7214 |DOI=10.1177/0963721417731378 |Seiten=38–44}}</ref> |

Die [[Neolithische Revolution]] brachte bedeutende evolutionäre Veränderungen beim Menschen mit sich; nämlich dem Übergang von einem [[Jäger und Sammler|Jäger-Sammler]]-Lebensstil, in dem Menschen nach Nahrung suchten, zu einem [[Agrikultur|landwirtschaftlichen]] Lebensstil. Diese Änderung ereignete sich vor etwa 10.000 bis 2.000 Jahren.<ref name=":10">{{Literatur |Autor=Loren Cordain, S. Boyd Eaton, Anthony Sebastian, Neil Mann, Staffan Lindeberg |Titel=Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century |Sammelwerk=The American Journal of Clinical Nutrition |Band=81 |Nummer=2 |Datum=2005-02 |ISSN=0002-9165 |DOI=10.1093/ajcn.81.2.341 |PMID=15699220 |Seiten=341–354 |Online=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15699220/ |Abruf=2022-03-30}}</ref><ref>Barker, Graeme (2006). ''The Agricultural Revolution in Prehistory: Why Did Foragers Become Farmers?''. Oxford: Oxford University Press. p. 1.</ref> Der Mensch begann, sowohl Pflanzen als auch Tiere zu domestizieren, was die Aufrechterhaltung konstanter Nahrungsressourcen ermöglichte. Dieser Übergang veränderte schnell und dramatisch die Art und Weise, wie Menschen mit der Umwelt interagieren, wobei Gesellschaften Praktiken der Landwirtschaft und Tierhaltung aufgreifen. Der menschliche Körper hatte sich jedoch so entwickelt, dass er an seinen früheren Nahrungslebensstil angepasst wurde. Das langsame Tempo der Evolution im Vergleich zum sehr schnellen Tempo des menschlichen Fortschritts ermöglichte das Fortbestehen dieser Anpassungen in einer Umgebung, in der sie nicht mehr notwendig sind. In menschlichen Gesellschaften, die jetzt ganz anders funktionieren als der Jäger-Sammler-Lebensstil, führen diese veralteten Anpassungen jetzt zum Vorhandensein von maladaptiven oder nicht übereinstimmenden Merkmalen.<ref name=":9" /><ref name=":10" /><ref>{{Literatur |Autor=Norman P. Li, Mark van Vugt, Stephen M. Colarelli |Titel=The Evolutionary Mismatch Hypothesis: Implications for Psychological Science |Sammelwerk=Current Directions in Psychological Science |Band=27 |Nummer=1 |Datum=2017-12-19 |ISSN=0963-7214 |DOI=10.1177/0963721417731378 |Seiten=38–44}}</ref> |

||

=== Fettleibigkeit und Diabetes === |

|||

Menschliche Körper sind prädisponiert, die [[Homöostase]] aufrechtzuerhalten<ref>{{Literatur |Autor=Michael L. Power |Titel=The evolution of obesity |Verlag=Johns Hopkins University Press |Ort=Baltimore |Datum=2009 |ISBN=978-1-4214-0003-7}}</ref>, insbesondere wenn sie Energie als Fett speichern. Dieses Merkmal dient als Hauptgrundlage für die „thrifty gene hypothesis“, die Idee, dass „Fest- oder Hungerzustände während der menschlichen evolutionären Entwicklung natürlich für Menschen ausgewählt wurden, deren Körper bei der Verwendung von Nahrungskalorien effizient war“.<ref>{{Literatur |Autor=Christine Knight |Titel=“Most people are simply not designed to eat pasta”: 1 evolutionary explanations for obesity in the low-carbohydrate diet movement |Sammelwerk=Public understanding of science |Datum=2011 |DOI=10.1177/0963662510391733 |Online=https://www.semanticscholar.org/paper/%E2%80%9CMost-people-are-simply-not-designed-to-eat-pasta%E2%80%9D%3A-Knight/3d7f18da3e43a738ac00cb989e21dc257c6c2ee0 |Abruf=2022-03-30}}</ref> Jäger-Sammler, die früher unter Umweltstress lebten, profitieren von dieser Eigenschaft; es gab eine Unsicherheit darüber, wann die nächste Mahlzeit sein würde, und sie würden die meiste Zeit damit verbringen, ein hohes Maß an körperlicher Aktivität auszuüben. Daher würden diejenigen, die viele Kalorien verbrauchten, die zusätzliche Energie als Fett speichern, auf das sie in Zeiten des [[Hungersnot|Hungers]] zurückgreifen konnten.<ref name=":9" /> |

|||

Der moderne Mensch hat sich jedoch zu einer Welt sitzender Lebensstile und [[Convenience-Lebensmittel]] entwickelt. Die Menschen sitzen während ihrer Tage mehr, sei es während der Hauptverkehrszeit in ihren Autos oder während ihrer Vollzeitarbeit in ihren Kabinen. Weniger körperliche Aktivität im Allgemeinen bedeutet weniger Kalorien, die den ganzen Tag über verbrannt werden. Die menschliche Ernährung hat sich in den 10.000 Jahren seit dem Aufkommen der Landwirtschaft erheblich verändert, mit mehr verarbeiteten Lebensmitteln in ihrer Ernährung, denen der Nährwert fehlt und die dazu führen, dass sie mehr Natrium, Zucker und Fett konsumieren. Diese kalorienreichen, nährstoffarmen Lebensmittel führen dazu, dass die Menschen mehr Kalorien konsumieren, als sie verbrennen. Fast Food in Kombination mit verminderter körperlicher Aktivität bedeutet, dass das „thrifty Gen“, das einst menschlichen Vorgängern zugute kam, jetzt gegen sie wirkt, wodurch ihr Körper mehr Fett speichert und zu einem höheren Maß an [[Fettleibigkeit]] in der Bevölkerung führt. |

|||

Fettleibigkeit ist eine Folge von nicht übereinstimmenden Genen. Bekannt als [[metabolisches Syndrom]], ist dieser Zustand auch mit anderen gesundheitlichen Bedenken verbunden, einschließlich [[Insulinresistenz]]<ref>{{Literatur |Autor=Alexandra Alvergne, Crispin Jenkinson, Charlotte Faurie |Titel=Evolutionary thinking in medicine : from research to policy and practice |Ort=Switzerland |Datum=2016 |ISBN=978-3-319-29716-3}}</ref>, bei denen der Körper nicht mehr auf die Insulinsekretion anspricht, so dass der Blutzuckerspiegel nicht gesenkt werden kann, was zu [[Typ-2-Diabetes]] führen kann. |

|||

== Einzelnachweise == |

== Einzelnachweise == |

||

Version vom 30. März 2022, 12:25 Uhr

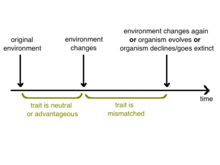

Evolutionäre Diskrepanz, auch bekannt als Mismatch-Theorie oder evolutionäre Falle, ist ein Konzept in der Evolutionsbiologie, das sich auf entwickelte Merkmale bezieht, die einst vorteilhaft waren, aber aufgrund von Veränderungen in der Umwelt nicht mehr adaptiv wurden. Dies kann bei Mensch und Tier stattfinden und wird oft auf schnelle Umweltveränderungen zurückgeführt.

Die Mismatch-Theorie repräsentiert die Idee, dass Merkmale, die sich in einem Organismus in einer Umwelt entwickelt haben, in einer anderen Umgebung nachteilig sein können. Dieser Umweltwandel, der zu evolutionären Diskrepanzen führt, kann in zwei Hauptkategorien unterteilt werden: zeitlich (Veränderung der bestehenden Umwelt im Laufe der Zeit, z.B. ein Klimawandel) oder räumlich (Einführung von Organismen in eine neue Umgebung, z.B. eine Migration der Bevölkerung).[1] Da der Umweltwandel natürlich und ständig eintritt, wird es sicherlich Beispiele für evolutionäre Diskrepanz im Laufe der Zeit geben. Da jedoch groß angelegte natürliche Umweltveränderungen - wie eine Naturkatastrophe - oft selten sind, wird sie seltener beobachtet. Eine weitere häufigere Art von Umweltveränderung ist anthropogen (vom Menschen verursacht). In letzter Zeit hatten Menschen große, schnelle und nachverfolgbare Auswirkungen auf unsere Umwelt und schufen so Szenarien, in denen es einfacher ist, evolutionäre Diskrepanz zu beobachten.[2]

Aufgrund des Evolutionsmechanismus durch natürliche Selektion bestimmt („wählt“) die Umwelt („Natur“), welche Merkmale in einer Population bestehen bleiben. Daher wird es über mehrere Generationen hinweg ein allmähliches Auskräutern aus benachteiligten Merkmalen geben, da sich die Bevölkerung besser an ihre Umwelt anpasst. Jede signifikante Veränderung der Merkmale einer Population, die nicht auf andere Faktoren (wie genetische Drift und Mutation) zurückgeführt werden kann, wird auf eine Veränderung der Umgebung dieser Population reagieren; mit anderen Worten, die natürliche Selektion ist von Natur aus reaktiv.[3] Kurz nach einem Umweltwandel sind Merkmale, die sich in der vorherigen Umgebung entwickelt haben, unabhängig davon, ob sie vorteilhaft oder neutral waren, in der neuen Umgebung über mehrere Generationen hinweg bestehen. Da die Evolution schrittweise erfolgt und Umweltveränderungen oft sehr schnell auf geologischer Ebene stattfinden, gibt es immer eine Zeit des "Aufholens", während sich die Bevölkerung weiterentwickelt, um sich an die Umwelt anzupassen. Es ist diese vorübergehende Zeit des „Ungleichgewichts“, die als Diskrepanz bezeichnet wird.[1] Nicht übereinstimmende Merkmale werden letztendlich auf eine von mehreren möglichen Arten angegangen: Der Organismus kann sich so entwickeln, dass das maladaptive Merkmal nicht mehr ausgedrückt wird, der Organismus kann aufgrund des nachteiligen Merkmals abnehmen und/oder aussterben, oder die Umwelt kann sich ändern, so dass das Merkmal nicht mehr ausgewählt wird.[1]

Geschichte

Als das evolutionäre Denken immer häufiger wurde, untersuchten und versuchten Wissenschaftler, die Existenz von nachteiligen Merkmalen, die als Fehlanpassungen bekannt sind und zu erklären, die die Grundlage evolutionäres Missverhältnis bilden.

Die Theorie der evolutionären Diskrepanz begann bereits in den 1940er Jahren unter dem Begriff evolutionäre Falle. In seinem Buch von 1942 beschrieb der Evolutionsbiologe Ernst Mayr evolutionäre Fallen als das Phänomen, das auftritt, wenn eine genetisch einheitliche Population, die für einen einzigen Satz von Umweltbedingungen geeignet ist, anfällig für das Aussterben durch plötzliche Umweltveränderungen ist.[4] Seitdem haben Wissenschaftler mit Schlüsselrollen wie Warren J. Gross und Edward O. Wilson zahlreiche Beispiele für evolutionäre Fallen untersucht und identifiziert.[5][6]

Das erste Auftreten des Begriffs „evolutionäre Diskrepanz“ könnte in einem Papier von Jack E. Riggs gewesen sein. Es wurde 1993 im Journal of Clinical Epidemiology veröffentlicht.[7] In den folgenden Jahren wurde der Begriff evolutionäre Diskrepanz häufig verwendet, um biologische Fehlanpassungen in einer Vielzahl von Disziplinen zu beschreiben. Eine Koalition moderner Wissenschaftler und Gemeindeorganisatoren versammelte sich 2008, um das Evolution Institute zu gründen, und veröffentlichte 2011 einen neueren Höhepunkt von Informationen über die Theorie der evolutionären Diskrepanz in einem Artikel von Elisabeth Lloyd, David Sloan Wilson und Elliott Sober.[1][8] Im Jahr 2018 erschien ein populärwissenschaftliches Buch von Evolutionspsychologen über evolutionäre Diskrepanz und die Auswirkungen auf den Menschen.[9]

Viele Mitglieder der wissenschaftlichen Gemeinschaft erforschen weiterhin die Auswirkungen evolutionärer Diskrepanz in unserer sich schnell verändernden Welt.[9]

Diskrepanz in der menschlichen Evolution

Die Neolithische Revolution: Transitionaler Kontext

Die Neolithische Revolution brachte bedeutende evolutionäre Veränderungen beim Menschen mit sich; nämlich dem Übergang von einem Jäger-Sammler-Lebensstil, in dem Menschen nach Nahrung suchten, zu einem landwirtschaftlichen Lebensstil. Diese Änderung ereignete sich vor etwa 10.000 bis 2.000 Jahren.[10][11] Der Mensch begann, sowohl Pflanzen als auch Tiere zu domestizieren, was die Aufrechterhaltung konstanter Nahrungsressourcen ermöglichte. Dieser Übergang veränderte schnell und dramatisch die Art und Weise, wie Menschen mit der Umwelt interagieren, wobei Gesellschaften Praktiken der Landwirtschaft und Tierhaltung aufgreifen. Der menschliche Körper hatte sich jedoch so entwickelt, dass er an seinen früheren Nahrungslebensstil angepasst wurde. Das langsame Tempo der Evolution im Vergleich zum sehr schnellen Tempo des menschlichen Fortschritts ermöglichte das Fortbestehen dieser Anpassungen in einer Umgebung, in der sie nicht mehr notwendig sind. In menschlichen Gesellschaften, die jetzt ganz anders funktionieren als der Jäger-Sammler-Lebensstil, führen diese veralteten Anpassungen jetzt zum Vorhandensein von maladaptiven oder nicht übereinstimmenden Merkmalen.[9][10][12]

Fettleibigkeit und Diabetes

Menschliche Körper sind prädisponiert, die Homöostase aufrechtzuerhalten[13], insbesondere wenn sie Energie als Fett speichern. Dieses Merkmal dient als Hauptgrundlage für die „thrifty gene hypothesis“, die Idee, dass „Fest- oder Hungerzustände während der menschlichen evolutionären Entwicklung natürlich für Menschen ausgewählt wurden, deren Körper bei der Verwendung von Nahrungskalorien effizient war“.[14] Jäger-Sammler, die früher unter Umweltstress lebten, profitieren von dieser Eigenschaft; es gab eine Unsicherheit darüber, wann die nächste Mahlzeit sein würde, und sie würden die meiste Zeit damit verbringen, ein hohes Maß an körperlicher Aktivität auszuüben. Daher würden diejenigen, die viele Kalorien verbrauchten, die zusätzliche Energie als Fett speichern, auf das sie in Zeiten des Hungers zurückgreifen konnten.[9]

Der moderne Mensch hat sich jedoch zu einer Welt sitzender Lebensstile und Convenience-Lebensmittel entwickelt. Die Menschen sitzen während ihrer Tage mehr, sei es während der Hauptverkehrszeit in ihren Autos oder während ihrer Vollzeitarbeit in ihren Kabinen. Weniger körperliche Aktivität im Allgemeinen bedeutet weniger Kalorien, die den ganzen Tag über verbrannt werden. Die menschliche Ernährung hat sich in den 10.000 Jahren seit dem Aufkommen der Landwirtschaft erheblich verändert, mit mehr verarbeiteten Lebensmitteln in ihrer Ernährung, denen der Nährwert fehlt und die dazu führen, dass sie mehr Natrium, Zucker und Fett konsumieren. Diese kalorienreichen, nährstoffarmen Lebensmittel führen dazu, dass die Menschen mehr Kalorien konsumieren, als sie verbrennen. Fast Food in Kombination mit verminderter körperlicher Aktivität bedeutet, dass das „thrifty Gen“, das einst menschlichen Vorgängern zugute kam, jetzt gegen sie wirkt, wodurch ihr Körper mehr Fett speichert und zu einem höheren Maß an Fettleibigkeit in der Bevölkerung führt.

Fettleibigkeit ist eine Folge von nicht übereinstimmenden Genen. Bekannt als metabolisches Syndrom, ist dieser Zustand auch mit anderen gesundheitlichen Bedenken verbunden, einschließlich Insulinresistenz[15], bei denen der Körper nicht mehr auf die Insulinsekretion anspricht, so dass der Blutzuckerspiegel nicht gesenkt werden kann, was zu Typ-2-Diabetes führen kann.

Einzelnachweise

- ↑ a b c d Lloyd, Elisabeth; Wilson, David Sloan; Sober, Elliott (2011). "Evolutionary Mismatch And What To Do About It: A Basic Tutorial". Evolutionary Applications: 2–4.

- ↑ Judith L. Lean, David H. Rind: How natural and anthropogenic influences alter global and regional surface temperatures: 1889 to 2006. In: Geophysical Research Letters. Band 35, Nr. 18, 16. September 2008, ISSN 0094-8276, doi:10.1029/2008gl034864.

- ↑ Tim Connallon, Andrew G. Clark: The distribution of fitness effects in an uncertain world. In: Evolution; International Journal of Organic Evolution. Band 69, Nr. 6, Juni 2015, ISSN 1558-5646, S. 1610–1618, doi:10.1111/evo.12673, PMID 25913128, PMC 4716676 (freier Volltext) – (nih.gov [abgerufen am 30. März 2022]).

- ↑ Ernst Mayr: Systematics and the origin of species, from the viewpoint of a zoologist. 1st Harvard University Press pbk. ed Auflage. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1999, ISBN 0-674-86250-3.

- ↑ W. J. Gross: Aspects of Osmotic Regulation in Crabs Showing the Terrestrial Habit. In: The American Naturalist. 1955, doi:10.1086/281884 (semanticscholar.org [abgerufen am 30. März 2022]).

- ↑ Edward O. Wilson: Adaptive Shift and Dispersal in a Tropical Ant Fauna. In: Evolution. Band 13, Nr. 1, 1959, ISSN 0014-3820, S. 122–144, doi:10.2307/2405948.

- ↑ J. E. Riggs: Stone-age genes and modern lifestyle: evolutionary mismatch or differential survival bias. In: Journal of Clinical Epidemiology. Band 46, Nr. 11, November 1993, ISSN 0895-4356, S. 1289–1291, doi:10.1016/0895-4356(93)90093-g, PMID 8229106 (nih.gov [abgerufen am 30. März 2022]).

- ↑ By: Evolutionary Mismatch. In: Evolution Institute. Abgerufen am 30. März 2022 (amerikanisches Englisch).

- ↑ a b c d Ronald Giphart: Mismatch : how our stone age brain deceives us every day (and what we can do about it). London 2018, ISBN 978-1-4721-3970-2.

- ↑ a b Loren Cordain, S. Boyd Eaton, Anthony Sebastian, Neil Mann, Staffan Lindeberg: Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century. In: The American Journal of Clinical Nutrition. Band 81, Nr. 2, Februar 2005, ISSN 0002-9165, S. 341–354, doi:10.1093/ajcn.81.2.341, PMID 15699220 (nih.gov [abgerufen am 30. März 2022]).

- ↑ Barker, Graeme (2006). The Agricultural Revolution in Prehistory: Why Did Foragers Become Farmers?. Oxford: Oxford University Press. p. 1.

- ↑ Norman P. Li, Mark van Vugt, Stephen M. Colarelli: The Evolutionary Mismatch Hypothesis: Implications for Psychological Science. In: Current Directions in Psychological Science. Band 27, Nr. 1, 19. Dezember 2017, ISSN 0963-7214, S. 38–44, doi:10.1177/0963721417731378.

- ↑ Michael L. Power: The evolution of obesity. Johns Hopkins University Press, Baltimore 2009, ISBN 978-1-4214-0003-7.

- ↑ Christine Knight: “Most people are simply not designed to eat pasta”: 1 evolutionary explanations for obesity in the low-carbohydrate diet movement. In: Public understanding of science. 2011, doi:10.1177/0963662510391733 (semanticscholar.org [abgerufen am 30. März 2022]).

- ↑ Alexandra Alvergne, Crispin Jenkinson, Charlotte Faurie: Evolutionary thinking in medicine : from research to policy and practice. Switzerland 2016, ISBN 978-3-319-29716-3.