Totenfotografie

Totenfotografie oder Post-mortem-Fotografie ist das Ablichten von Verstorbenen und das dabei entstehende Lichtbild des Toten. Totenfotografien nahmen im Totenkult und der Erinnerungskultur des Abendlandes im 19. Jahrhundert eine bedeutende Rolle ein.

Geschichte

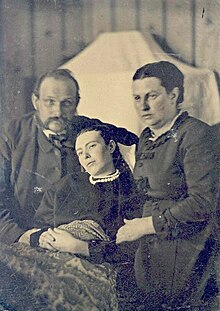

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach der Erfindung der Daguerreotypie hatten sich die Trauergewohnheiten der Menschen verändert: Die gegenüber Malereien kostengünstigen Fotografien besaßen eine für damalige Verhältnisse überlegene Qualität und ermöglichten es, Verstorbene in Erinnerung zu halten, bevor Verwesung eintrat.[1] Besonders das Fotografieren von toten Kindern entwickelte sich während des späten viktorianischen Zeitalters (1860–1910), als Totgeburten und generell Todesfälle bei Kindern sehr häufig waren, zu einer gängigen Praxis.[2] Da Fotografie trotzdem nicht alltäglich war[3], waren die postmortal gefertigten Lichtbilder oft die einzigen Bilder, die von Kindern gefertigt wurden, und nur auf ihnen war die gesamte Familie gemeinsam zu sehen.

Frühe postmortale Fotografien waren oft Nahaufnahmen des Gesichts oder des gesamten Körpers, manchmal so lebensecht wie möglich dargestellt oder aber ein Nickerchen darstellend. Kinder wurden oft in eine Krippe oder auf einem Stuhl sitzend aufgestellt, posierten mit einem Lieblingsspielzeug, oder aber wurden von einem Familienmitglied, meist der Mutter, gestützt.[4] Ende des 19. Jahrhunderts legten Fotografen dann weniger Wert auf das Erzeugen einer lebensechten Umgebung und zeigten den Verstorbenen oft im offenen Sarg. Blumen, wie Vergissmeinnicht und Lilien, wurden vermehrt in die Bilder eingebracht.[5]

Kleine Fotos des Verstorbenen wurden durch die Angehörigen oft in Medaillons oder verborgen am Körper getragen.[5][6] Die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert verbreitete Post-mortem-Fotografie ging von 1940 und 1960 in Nordeuropa und den Vereinigten Staaten zuerst zurück und verschwand dann beinahe völlig. Sie konnte sich in stärker katholisch dominierten Regionen jedoch länger halten.[2] Bis 1928 wurden zum Beispiel in München noch Tote zu Fotografen gefahren, erst danach wurde diese Praxis aus Seuchenschutzgründen verboten.[7]

Moderne Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Totenfotografie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viele Menschen finden den Gedanken, eine Fotografie von ihren toten Angehörigen zu machen, befremdlich, wenn nicht sogar schockierend. Konfrontiert mit der Tatsache, dass es im 19. und frühen 20. Jahrhundert gängige Praxis war, eine letzte Fotografie von einem Toten zu machen und diese zum Beispiel an prominenter Stelle im Haus aufzustellen, lässt viele zuerst danach fragen, wann dieser Brauch ein Ende gefunden habe. Doch das Fotografieren der Toten dauert an.[8] Es ist jedoch von einem sozial akzeptierten, offen praktizierten Brauch der Vielen zu einem persönlichen, fast schon geheim gehaltenen Ritual der Wenigen geworden.[9] Andererseits gibt es heutzutage dafür Ausbildungsangebote.[10]

Sternenkindfotografie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mindestens bis in die späten 1990er Jahre war es nicht üblich, dass Eltern von ihrem früh- oder totgeborenen Kind Abschied nehmen durften. Vielmehr sollten sie es schnell vergessen. Sternenkinder tauchten nicht in den Familienbüchern auf und wurden oftmals über den Klinikmüll entsorgt.[11] Ein entsprechendes Umdenken fand erst Anfang dieses Jahrtausends statt.[12] Eine der frühesten Erwähnungen „Die Hebamme nahm ihr Jannis irgendwann aus dem Arm, legte ihn in eine Wiege und machte ein Foto“ datiert von 2009.[13] Spätestens mit der Gründung der Stiftung Dein-Sternenkind im Jahr 2013 etablierte sich die Sternenkindfotografie als fester Bestandteil der Trauerarbeit und ist heute in Deutschland unter dieser Bezeichnung flächendeckend verfügbar.[14]

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Katharina Sykora: Die Tode der Fotografie. Band 1: Totenfotografie und ihr sozialer Gebrauch, Wilhelm Fink Verlag, München 2009, ISBN 3-7705-4915-5.

- Sabine Trabert: Der Tod im Objektiv: Post-mortem-Fotografie. Twilight-Line Medien, 2015, ISBN 978-3-944315-22-5.

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Eine Geschichte der Post-Mortem-Fotografie mit Beispielen - via archive.org

- The Mourning Portrait, American Daguerrorotypes

- Eine Vielzahl von postmortalen Bildern, vorwiegend 19. Jahrhundert

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Vincze Miklós: The Strangest Tradition of the Victorian Era: Post-Mortem Photography. In: gizmodo.com. 13. April 2013, abgerufen am 8. Juni 2024 (englisch).

- ↑ a b Vgl. etwa Katharina Sykora: Die Tode der Fotografie. Band 1: Totenfotografie und ihr sozialer Gebrauch, München 2009.

- ↑ vgl. etwa Ansel Adams: Die Kamera. Christian 2002. Einführung S. 12

- ↑ Sabine Trabert, Der Tod im Objektiv, 2015, ISBN 978-3-944315-22-5

- ↑ a b „The Burns Archive: The Death & Memorial Collection ( vom 23. Dezember 2015 im Internet Archive) Abgerufen am 8. Juni 2024.

- ↑ Interview mit Postmortem-Fotograf Dr. Martin Kreuels. In: bundesverband-bestattungsbedarf.de. Archiviert vom am 28. November 2020; abgerufen am 8. Juni 2024.

- ↑ Beate Lakotta, Walter Schels: Noch mal leben vor dem Tod. Randomhouse, 7. September 2004, ISBN 978-3-421-05837-9.

- ↑ Simone Utler: Leichenfotograf: Postmortem-Bilder für die Angehörigen. In: Spiegel Online. 26. Februar 2014, abgerufen am 27. Januar 2024.

- ↑ Ina König: Die „objektiven“ Toten. Leichenfotografie als Spiegel des Umgangs mit den Toten. Diplomica Verlag, 2008, ISBN 978-3-8366-1435-1 (99 S., fachzeitungen.de [abgerufen am 8. Juni 2024]).

- ↑ Der Beruf Totenfotograf. In: diekarriereleiter.de. 10. März 2014, abgerufen am 8. Juni 2024.

- ↑ Sven Seeger: Umgang mit Fehl- und Totgeburten. (PDF) In: treffpunkt-ethik.de. 29. April 2004, archiviert vom am 30. Oktober 2007; abgerufen am 20. Dezember 2021.

- ↑ Marlene Borchardt: Warum Judith ihr Kind bekam, obwohl sie wusste, dass es nicht lange leben würde. In: Der Spiegel. 14. September 2017, archiviert vom am 24. Oktober 2021; abgerufen am 8. Juni 2024.

- ↑ Sarah Majorczyk: „Ich musste mein totes Kind zur Welt bringen“. Anett (27) durchlitt das gleiche Schicksal wie Sängerin Michelle. In: Bild. 1. Juli 2009, archiviert vom am 2. Februar 2023; abgerufen am 8. Juni 2024.

- ↑ Dein Sternkind Stiftung. In: dein-sternenkind.eu. Abgerufen am 8. Juni 2024.