„Ungesühnte Nazijustiz“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

| Zeile 42: | Zeile 42: | ||

==Weblinks== |

==Weblinks== |

||

*[http://www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/gesundheit/;art300,2128100 ''Hitlers Richter'']: Ein Essay von Konstantin Sakkas, [[Der Tagesspiegel]], 19.4.2007. |

|||

*[http://www.rewi.hu-berlin.de/online/fhi/articles/0106godau-schuettke.htm#str210 Ent-und Renazifizierung der Justiz (dort § 116 DRiG)] Abruf vom 27. Mai 2007 |

*[http://www.rewi.hu-berlin.de/online/fhi/articles/0106godau-schuettke.htm#str210 Ent-und Renazifizierung der Justiz (dort § 116 DRiG)] Abruf vom 27. Mai 2007 |

||

*[http://isioma.net/sds05299.html 40 Jahre nach der Ausstellung / taz Magazin 6002 vom 27. November 1999] |

*[http://isioma.net/sds05299.html 40 Jahre nach der Ausstellung / taz Magazin 6002 vom 27. November 1999] |

||

Version vom 9. September 2007, 23:50 Uhr

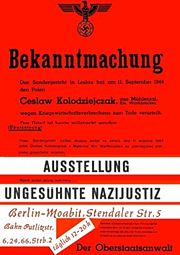

Ungesühnte Nazijustiz – Dokumente zur NS-Justiz ist der Titel einer Ausstellung, die am 27. November 1959 erstmals in Karlsruhe und danach in verschiedenen Universitätsstädten der Bundesrepublik und in Westberlin gezeigt wurde. Sie thematisierte die Sondergerichtsjustiz des NS-Staates, zeichnete den Ablauf von Verfahren und Urteilen der Sondergerichte nach und sollte den Besuchern die Tragweite der „Pervertierung des Rechts im NS-Staat“ (Ralph Giordano)[1] deutlich machen. Der besondere Schwerpunkt der Ausstellung lag dabei auf dem Nachweis, dass die an den Terrorurteilen beteiligten Richter und Staatsanwälte weiterhin in der Justiz der Bundesrepublik Dienst taten und damit das Ansehen und das Funktionieren des demokratischen Rechtsstaates gefährdeten und in Frage stellten.

Entstehung

Auf Initiative von Reinhard Strecker, der an der Freien Universität in West-Berlin indogermanische Sprachwissenschaften studierte, versuchte eine kleine Gruppe von Studierenden, Unrechtsurteile aus nationalsozialistischer Zeit zusammenzutragen, der Öffentlichkeit zugänglich und die verantwortlichen Richter und Staatsanwälte namhaft zu machen. Anfragen bei westdeutschen Gerichten, wo Unterlagen der NS-Judikatur vermutet wurden, blieben erfolglos. Reinhard Strecker wandte sich schließlich an den Ostberliner „Ausschuss für Deutsche Einheit“.[2] Der Ausschuss hatte bereits seit 1957 wiederholt Broschüren mit Aktenauszügen, Namensnennungen und Vorwürfe gegen die westdeutsche Justiz veröffentlicht.[3] Sie waren jedoch immer wieder mit Hinweis auf ihre Herkunft für gegenstandslos erklärt worden.

Reinhard Strecker wurde durch den Ausschuss nicht nur Einsichtnahme in die dort lagernden Akten des Reichsjustizministeriums gewährt, ihm wurde auch gestattet, Kopien der Unterlagen anzufertigen. Auf der Göttinger Bundesdelegiertenkonferenz vom Sommer 1959 in Göttingen machte sich der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) die Aktion der Berliner Studierenden zu eigen. Im Namen des SDS kam es Ende 1959 zur ersten Ausstellung von zunächst 100 dokumentierten Fällen.[4] Bei der eröffnenden Pressekonferenz wurde die Erstattung von Strafanzeige gegen wiederamtierende Richter und Staatanwälte wegen Rechtsbeugung in Tateinheit mit Totschlag bzw. Beihilfe zum Totschlag angekündigt.[5]

Ausstellung

Aufgrund des Geldmangels der studentischen Initiatoren bestand die Ausstellung nur aus Fotokopien von Sondergerichtsurteilen, Justiz- und Personalakten, die auf einfachste Art in Schnellheftern zusammengefasst und oftmals von schlechter optischer Qualität waren. Zur Erläuterung dienten lediglich handgeschriebene Plakate.[6] Spektakulär war nicht die Aufmachung, sondern der Inhalt: Namenslisten wiesen die vormalige Tätigkeit von Justizjuristen in der NS-Judikatur aus, dokumentierten die Todesurteile, an denen sie beteiligt gewesen waren, und offenbarten ihre aktuelle Tätigkeit in der westdeutschen Justiz. So lagen u.a. auch Justizakten des Sondergerichts Prag aus. Die dort vormals tätigen Justizjuristen, wie z.B. Richter Johannes Dannegger, AGR Walter Eisele und Richter Kurt Bellmann waren allesamt wieder an deutschen Gerichten tätig. Der ehemalige Richter Erwin Albrecht hat es gar zum Landtagsabgeordneten im Saarländischen Landtag gebracht. Den Unrechtscharakter der Urteile konnten die Besucher der Ausstellung anhand der Kopien der Verfahrensprotokolle nachvollziehen.

Insbesondere von Seiten der Landesjustizverwaltungen der 1950er Jahre war wiederholt erklärt worden, die wieder amtierenden Justizjuristen seien bei ihrer Neuanstellung auf ihre mögliche Beteiligung an Justizverbrechen hin befragt worden. Darüber hinaus dominierte das allgemeine Deutungsmuster, wonach es sich auch bei der NS-Justiz um ein rechtsstaatliches Institut gehandelt habe, das vom Unrechtscharakter des nationalsozialistischen Regimes quasi unberührt geblieben war. Die in der Ausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“ ausgestellten Unterlagen widerlegten diese Darstellung als Schutzbehauptung. Eindeutige Terrorurteile verdeutlichten den rechtsfremden Charakter vieler Sondergerichtsurteile.

Wirkung

Die Ausstellung wurde als Tabubruch empfunden. Rechtspolitiker aller Parteien verwahrten sich gegen den Angriff auf die Richter. Rasch war der Vorwurf bei der Hand, es handele sich um gefälschtes Material und die linken Studenten betrieben „das Geschäft Pankows“. Im Rahmen der sich im Godesberger Programm manifestierenden politischen Neuorientierung der SPD zur bürgerlichen Mitte, distanzierte sich die Partei nicht nur rasch von der kontroversen Aktion des SDS, sondern schloss die beteiligten Studierenden aus der Partei aus.

Lediglich der Generalbundesanwalt Max Güde lud den Initiator Reinhard Strecker zum Gespräch ein und erklärte anschließend, er zweifele nicht an der Echtheit der vorgelegten Dokumente und sei erschrocken über einige Urteilsbegründungen. Ihm sei kein Fall bekannt, in dem ein Richter wegen eines zu milden Urteils bedroht oder bestraft worden wäre. Güde betonte: „Viele der Todesurteile von damals hätten nicht zu ergehen brauchen. Sie hätten nicht gefällt werden dürfen; selbst auf Grundlage der Gesetze, nach denen sie gefällt wurden.“ [7]

Güdes Beurteilung wertete die Ausstellung auf. Bis 1961 wurden die Dokumente in neun weiteren Universitätsstädten gezeigt, wobei es wiederholt zu Konflikten zwischen Studenten und Universitätsleitung kam. Neben einer umfangreichen Berichterstattung im SPIEGEL gab es Zuspruch im europäischen Ausland. Regionale und überregionale Zeitungen in Ost- und Westdeutschland berichteten über die Aktion, darüber hinaus u.a. Tageszeitungen in den USA, Großbritannien und der Schweiz.[8] Studentengruppen in England und den Niederlanden organisierten eigene Ausstellungen in Oxford, Leiden, Amsterdam und Utrecht.

Die Landesregierungen von Hessen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen versuchten in vertraulichen Verhandlungen, die belasteten Justizbeamten aus dem Dienst zu drängen. Trotzdem waren Anfang 1961 nur 16 ehemalige Richter oder Staatsanwälte vorzeitig in den Ruhestand gegangen, während bundesweit etwa 70 schwer Belastete weiter amtierten. Der Justitiar der SPD Adolf Arndt bezeichnete nunmehr den eingeschlagenen „stillen Weg“ als Fehler und gestand ein, dass der Parteiausschluss der SDS-Studenten, die die Ausstellung in Karlsruhe organisiert hatten, falsch gewesen sei.[9] Ein Gesetzesentwurf zur Zwangspensionierung der NS-Juristen stieß auf Bedenken und war nicht mehrheitsfähig. Im Richtergesetz von 1961 wurde jedoch ein §116 eingefügt, der es belasteten Richtern ermöglichte, auf eigenen Wunsch bei vollen Bezügen vorzeitig in den Ruhestand zu treten. Die Antragsfrist lief bis zum 30. Juni 1962. Insgesamt 149 Richter und Staatsanwälte machten von dieser Regelung Gebrauch.

Siehe auch

Belegstellen

- ↑ Ralph Giordano: „Die zweite Schuld“. In: Ders.: Nationalsozialismus und Justiz. Die Aufarbeitung von Gewaltverbrechen damals und heute. Münster 1993, S. 77-91, hier S. 87.

- ↑ Glienke (2004), S. 102. Glienke (2005), S. 33.

- ↑ z.B. Ausschuss für Deutsche Einheit (Hrsg.): Wir klagen an - 800 Nazi-Blutrichter - Stützen des Adenauer-Regimes. Ostberlin 1959. Siehe dazu Michael Lemke: „Kampagnen gegen Bonn. Die Systemkrise der DDR und die West-Propaganda der SED 1960-1963“. In: VfZG Jg. 41, 1993, S. 153-174.

- ↑ Wolfgang Koppel: Ungesühnte Nazijustiz. Hundert Urteile klagen ihre Richter an. Hektographierter Ausstellungskatalog. Karlsruhe 1960.

- ↑ M. Kohlstruck 1997, S. 118.

- ↑ Glienke (2005), S. 31.

- ↑ Marc von Miquel: „Juristen: Richter in eigener Sache“. In: Norbert Frei: Karrieren im Zwielicht. Hitlers Eliten nach 1945. Frankfurt/M 2001, ISBN 3-593-36790-4, S. 211

- ↑ Zur Rezeption im Ausland, insbesondere in Großbritannien siehe eingehend Glienke (2006).

- ↑ Marc von Miquel: „Juristen: Richter in eigener Sache“. In: Norbert Frei: Karrieren im Zwielicht. Hitlers Eliten nach 1945. Frankfurt/M 2001, ISBN 3-593-36790-4, S. 216

Literatur

- Michael Kohlstruck: Das zweite Ende der Nachkriegszeit. Zur Veränderung der politischen Kultur um 1960. In: Gary S. Schaal, Andreas Wöll (Hrsg.): Vergangenheitsbewältigung. Modelle der politischen und sozialen Integration in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Baden Baden 1997. S. 114f.

- Michael Kohlstruck: Reinhard Strecker – „Darf man seinen Kindern wieder ein Leben in Deutschland zumuten?“ In: Claudia Fröhlich, Michael Kohlstruck (Hrsg.): Engagierte Demokraten. Vergangenheitspolitik in kritischer Absicht. Münster 1999, S. 185-212.

- Stephan Alexander Glienke: Aspekte des Wandels im Umgang mit der NS-Vergangenheit. In: Jörg Calließ (Hrsg.): Die Reformzeit des Erfolgsmodells BRD. Die Nachgeborenen erforschen die Jahre, die ihre Eltern und Lehrer geprägt haben. Rehburg-Loccum 2004, ISBN 978-3-8172-1903-2, S. 99-112

- Stephan Alexander Glienke: Die Ausstellung Ungesühnte Nazijustiz (1959-1962). In: Bernd Weisbrod (Hrsg.): Demokratische Übergänge. Das Ende der Nachkriegszeit und die neue Verantwortung. Tagungsdokumentation der Jahrestagung des Zeitgeschichtlichen Arbeitskreises Niedersachsen (ZAKN), Göttingen, 26./27. November 2004 (hekt.). Göttingen 2005, S. 31-37

- Stephan Alexander Glienke: „Solche Sache schadet doch im Ausland ...“ Der Umgang mit dem Nationalsozialismus – Differenzen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien. In: Jörg Calließ (Hrsg.): Die Geschichte des Erfolgsmodells BRD im internationalen Vergleich. Rehburg-Loccum 2006, ISBN 978-3-8172-2405-0, S. 35-61.

- Stephan Alexander Glienke: Die Ausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“ (1959-1962). Zur Geschichte der Aufarbeitung nationalsozialistischer Justizverbrechen. Diss. phil. Hannover 2006.

- Stephan Alexander Glienke: Clubhaus 1960 – Szenen einer Ausstellung. Konfliktlinien der Tübinger Ausstellung „Dokumente zur NS-Justiz“ als Vorgeschichte des studentischen Faschismusdiskurses. In: Die Heimkehrertafel als Stolperstein. Vom Umgang mit der NS-Vergangenheit in Tübingen. Tübingen 2007 (Erscheinungstermin Juni/Juli 2007).

Weblinks

- Hitlers Richter: Ein Essay von Konstantin Sakkas, Der Tagesspiegel, 19.4.2007.

- Ent-und Renazifizierung der Justiz (dort § 116 DRiG) Abruf vom 27. Mai 2007

- 40 Jahre nach der Ausstellung / taz Magazin 6002 vom 27. November 1999

- Ingo Müller: Justiz ohne Gewissen – Justiz "nach bestem Wissen und Gewissen". Deutsche Richter von 1933 bis 1945 und die Bedeutung des Gewissens nach 1945 (Online-Texte der Evangelischen Akademie Bad Boll

- Ankündigung: 6. Oktober 2007, Gespräch mit Zeitzeugen - Stephan Alexander Glienke befragt Reinhard Strecker auf dem Podium der 9. Wissenschaftlichen Fachtagung des Forum für Justizgeschichte e.V. in der Richterakademie Wustrau