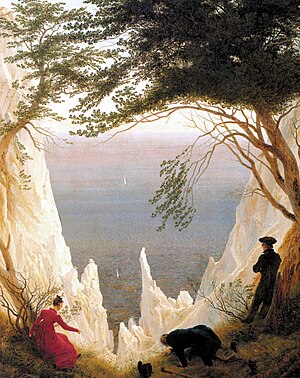

Kreidefelsen auf Rügen

|

| Kreidefelsen auf Rügen |

|---|

| Caspar David Friedrich, 1818 |

| Öl auf Leinwand |

| 90,5 × 71 cm |

| Museum Oskar Reinhart |

Kreidefelsen auf Rügen ist ein um 1818 entstandenes Gemälde von Caspar David Friedrich. Es zählt zu den wichtigsten Werken der Romantik und hat diese nachhaltig geprägt. Das 90,5 × 71 cm große Bild befindet sich heute im Museum Oskar Reinhart in Winterthur.

Entstehung

Caspar David Friedrich weilte sechsmal auf Rügen: 1801, 1802, 1806, 1815, 1818 und 1826. Um 1815 zeichnete er das Aquarell von den Wissower Klinken noch ohne Personenstaffage.

Am 21. Januar 1818 hatte Caspar David Friedrich die fast um zwanzig Jahre jüngere Christiane Caroline Bommer geheiratet. Zusammen mit seiner Frau besuchte er auf der Hochzeitsreise im Juli und August 1818 Verwandte in Neubrandenburg und Greifswald. Von dort aus unternahm er mit seinem Bruder Christian und seiner Schwägerin einen Ausflug auf die Insel Rügen. In diesem Zusammenhang entstand die Idee zum Gemälde, gewissermaßen als „Hochzeitsbild“.

Bildbeschreibung

Das Bild zeigt den Blick von den Kreidefelsen der Stubbenkammer, einem der damals schon bekanntesten Aussichtspunkte der Insel Rügen. Häufig wird fälschlicherweise angenommen, die Wissower Klinken seien Vorlage des Gemäldes gewesen – diese existierten zum Zeitpunkt der Entstehung des Gemäldes aber noch nicht, sondern entstanden erst später erosionsbedingt.[1] Friedrich setzte seine Landschaftsbilder oft aus sorgfältig skizzierten Elementen verschiedener Landschaften zusammen, sodass eine konkrete Zuordnung meist nicht möglich ist.

Im Vordergrund rahmen zwei von Friedrich hinzugefügte Bäume die Szenerie, deren Blätter das obere Drittel des Gemäldes einnehmen. Vor diesem Hintergrund bestaunen zwei Männer und eine Frau, als Touristen in städtischer Kleidung, die Aussicht.

Die mittlere, hagere Figur wird als Selbstporträt Caspar David Friedrichs gedeutet.[2] Den Zylinder als Zeichen der Demut neben sich liegend sucht er Halt im Gras als Symbol für die Vergänglichkeit des Lebens und richtet den Blick auf den sich vor ihm öffnenden Abgrund − den Abgrund des Todes.

Der zweite Mann mit verschränkten Armen rechts im Bild an den Strunk eines abgestorbenen Baumes gelehnt, blickt über den Abgrund hinweg in die Ferne und auf das Meer. Die beiden Segelboote auf dem Meer stehen als Symbol für die Seele, die zu ewigem Leben aufbricht.[2]

Die Frauengestalt im roten Kleid links im Bild, meist als Friedrichs Gattin Caroline identifiziert[2], hält sich an einem beinahe verdorrten Strauch, nur die Zweige um ihr Gesicht herum sind belaubt. Mit ihrer rechten Hand deutet sie entweder auf den Abgrund oder auf die Blumen an seinem Rand. Im Gegensatz zu den beiden Männern, deren Blick auf den Abgrund oder in die Ferne gerichtet ist, kommuniziert sie mit den beiden anderen Figuren.

Die Grundform des Gemäldes ist ein Herz, was damals in Kombination mit der Frau und den beiden Männern in den Kreisen der Gelehrten anrüchig wirkte.

Im Gemälde versteckt sich eine Farbensymbolik in der Farbe der Kleidung der Figuren. Das Blau, Farbe des Glaubens, der mittleren Figur, das Rot, Farbe der Liebe, der linken Figur und das Grün, Farbe der Hoffnung, der rechten Figur lassen die Figuren auch als Verkörperungen der theologischen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung deuten.[2]

Der Kunsthistoriker Helmut Börsch-Supan sieht im Bild eine Darstellung Friedrichs Beziehung zum Tod und zur Bedrohung des Lebens durch den Tod, „deutlich [...] wie kaum zuvor, zugleich aber auch in einer selten heiteren Stimmung“.[2]

Skizzen vom 11. August 1815

-

Skizzenblatt 13 (Hinz 647)

-

Skizzenblatt 14 (Hinz 648)

Literatur

- Helmut Börsch-Supan: Caspar David Friedrich. 4. erweiterte und überarbeitete Auflage, Prestel, München 1987, ISBN 3-7913-0835-1

- Wieland Schmied: Caspar David Friedrich. DuMont, Köln 1992, ISBN 3-8321-7207-6

- Norbert Wolf: Caspar David Friedrich – Der Maler der Stille. Taschen Verlag, Köln 2003, ISBN 3-82281957-3

- Gotthard Jedlicka: Caspar David Friedrich: Kreidefelsen auf Rügen 1818 In: G.J., Anblick und Erlebnis. Bildbetrachtungen. Suhrkamp Verlag, Berlin und Frankfurt a.M. 1955, S.99-109

- Herrmann Zschoche: Caspar David Friedrich auf Rügen. Verlag der Kunst, Dresden 1998, ISBN 90-5705-060-9

Fußnoten

- ↑ Uta Baier: Am Ende bleibt nur die Kunst - Die Wissower Klinken und Caspar David Friedrich, Artikel in der Welt vom 26. Februar 2005

- ↑ a b c d e Helmut Börsch-Supan: Caspar David Friedrich. 4. erweiterte und überarbeitete Auflage, Prestel, München 1987, ISBN 3-7913-0835-1, Seite 118