„Schließzylinder“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Robbit (Diskussion | Beiträge) Falsches Diagramm entfernt (Erklärung siehe dort); FZG-Schlösser ergänzt. |

→Sicherheit: Abschnitt wikifiziert und ergänzt, Quellen hinzugefügt, Sicherheitsgeschwurbel entfernt |

||

| Zeile 30: | Zeile 30: | ||

== Sicherheit == |

== Sicherheit == |

||

Die Sicherheit eines Schließzylinders hängt beispielsweise vom Aufbau der Teilung der Zuhaltestifte ab, die jeweils aus einem Kern- und Gehäusestift bestehen. Hat der Hersteller beispielsweise vorgesehen, dass Kernstifte in 8 Längen (Stufen) verwendet werden können und 7 Zuhaltestifte verwendet werden, so ergeben sich für den Schließzylinder alleine durch diese Variation 7<sup>8</sup> = 5.764.801 Kombinationen. Es ist offensichtlich, dass einige Kombinationen unbrauchbar sind, wenn beispielsweise alle Kernstifte die gleiche Länge haben. |

|||

Die Sicherheit von Profilzylindern ist nicht ansatzweise ausschlaggebend für ein sicheres Zuhause. Dies wird fälschlicherweise oft angenommen. Um eine Tür (egal ob Wohnungs- oder Haustür) bestmöglich zu sichern, benötigt man grundlegend zunächst eine stabile Tür an sich (dies lässt sich bei Holztüren von Wohnungen gut durch das Gewicht der Tür erkennen). Das Schließblech der Tür sollte robust und im Mauerwerk verankert sein. Das verwendete Einsteckschloss sollte möglichst aus Metall (vor allem die innere Mechanik und Falle) und nicht aus Kunststoff hergestellt worden sein und wenn möglich eine Schutzfunktion bieten, die sofern das Einsteckschloss beispielsweise durch Anbohren beschädigt wird, den Mechanismus des Einsteckschlosses blockiert. Diesen zusätzlichen Schutz gibt es bei Einsteckschlössern sehr selten, er ist jedoch sinnvoll. Oberste Priorität hat allerdings vor allem ein sogenannter Kernziehschutzbeschlag, der das gewaltsame Abknacken des Zylinders oder Herausziehen des Zylinderkerns versucht zu vermeiden. Um einen „perfekten“ Profilzylinder zu finden, muss man sich wohl oder übel auf einen Kompromiss zwischen gewaltsamer Öffnung, Kopierschutz und zerstörungsfreier Öffnung einlassen. Guten Kopierschutz der Schlüssel findet man faktisch in der Realität auch nur bei teuren Systemen, extrem schwierig zu kopieren sind Schlüssel mit beweglichem Element (nahezu unmöglich). Leider bietet diese Art von Schlössern dann nicht unbedingt ein Maximum an Sicherheit im Bezug auf zerstörungsfreie Öffnung durch [[Lockpicking]]. Auch die Suche nach einem möglichst sicheren Zylinder im Bezug auf zerstörende Öffnung führt zu Schlössern, die genau diese Eigenschaften bieten, jedoch dann wiederum im Punkt zerstörungsfreie Öffnung und Kopierschutz Abzüge verschreiben müssen. Es existieren aktuell nur zwei wirklich populäre und im Handel erwerbbare Systeme, die alle drei Sicherheitsaspekte bestmöglich abdecken, basierend auf der Technik von Magnetrotoren. |

|||

Praktische Anforderungen an die Stifthöhen sind<ref>{{Literatur |Titel=Sicherheitsfibel|Autor=Adam Merschbacher|Verlag=Springer Fachmedien GmbH|Ort=Wiesbaden|Datum=2018|ISBN=978-3-658-21140-0|Kapitel=3 Schlüssel und Schloss|Fundstelle=S. 61 ff}}</ref>: |

|||

* Mindestens fünf Zuhaltestifte, davon mehr als drei gleich tiefe Einschnitte. |

|||

* Zwischen tiefster und höchster Stufe müssen mindestens 3 Stufen Höhenunterschied liegen |

|||

* Maximal zwei benachbarte Einschnitte mit gleicher Höhe |

|||

* Keine fallende oder steigende Stufen über die ganze Länge vermeiden |

|||

* Die Stufensprünge müssen dabei so groß bemessen werden, dass der Zylinder auch dann sperrt, wenn bei nur einem Zuhaltestift nur einer Stufe Höhenabweichung vorliegt |

|||

Ein weiteres Sicherheitsmerkmal ist die Kontur von Schloss und Schlüssels. Wenn die mäanderförmige Profillinie des Schlüssels nicht mindestens einmal die Mittellinie erreicht oder überschreitet, könnte man einen flachen Metallstreifen über die ganze Länge in den Zylinder einschieben, was [[Lockpicking]] erleichtert. |

|||

Das tatsächliche Sicherheitsniveau ist an der VdS-Zertifizierung erkennbar<ref>{{Literatur |Titel=Sicherheitsfibel|Autor=Adam Merschbacher|Verlag=Springer Fachmedien GmbH|Ort=Wiesbaden|Datum=2018|ISBN=978-3-658-21140-0|Kapitel=4 Zylinder und Schließanlagen|Fundstelle=S. 87 ff}}</ref>. Die einfachste Anforderung ist die VdS-Klasse A, die auch die Erfüllung der Anforderungen nach DIN 18252 beinhaltet. |

|||

Diese Klasse gibt beispielsweise vor, dass beim Gehäusestift mindestens zwei Längen verwendet werden müssen und zwischen allen verbauten Gehäusestiften ein Unterschied von mindestens zwei Stufensprüngen vorliegen muss. |

|||

Die Sicherheit des Schließzylinders ist allerdings nur ein Glied in einer Kette von notwendigen Maßnahmen zur Sicherheit. Der Einbau erfordert geeignete Einsteckschlösser aus Metall, die in einer massiven Türe gesichert sind, hochwertige und sicher verankerte Schließbleche, Kernziehschutz von der Angriffsseite. |

|||

== Aufsperrsicherheit == |

== Aufsperrsicherheit == |

||

Version vom 12. Juli 2021, 13:19 Uhr

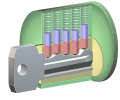

Ein Schließzylinder ist der mittels eines Schlüssels zu betätigende Teil des Zylinderschlosses und besteht meist aus einem Gehäuse und einem drehbaren Zylinderkern. Es gibt verschiedene Bauformen wie Profilzylinder, Rundzylinder, Ovalzylinder u. v. a. Halbzylinder sind nur von einer Seite schließbar, Doppelzylinder von beiden; Knaufzylinder sind auf einer Seite mit einem Schlüssel, auf der anderen mit einem fest montierten drehbaren Knauf zu betätigen.

Geschichte

Bereits am 29. Januar 1861 meldete der US-Amerikaner Linus Yale ein Rundzylinderschloss mit vier Stiftzuhaltungen unter der Nr. 31278 zum Patent an, am 27. Juni 1865 folgte dann sein Patent 48475 eines Rundzylinders mit fünf Stiftzuhaltungen.[1]

Am 25. Oktober 1928 erteilte das Reichspatentamt mit Urkunde Nr. 468260 das Patent für den Profilzylinder. Entwickelt wurde der Profilzylinder 1924 von Sylvester Wöhrle, Ingenieur bei der "Zeiss Ikon"-Tochter Hahn AG für Optik und Mechanik.

Standardisiert werden die Schließzylinder in DIN EN 1303 „Schließzylinder für Schlösser“ und DIN 18252 „Profilzylinder für Türschlösser“.

Funktionsweise

Der Schließzylinder ist heutzutage das Kernstück der Sicherheit von Schloss und Tür. Der Schlüssel trägt mechanische (heute auch elektronische) Codierungen in Form von Einschnitten (und/oder Bohrmulden) und seines Profils.

Im Schließzylinder werden diese Codierungen abgetastet. Stimmen das Profil des Schlüssels und die Profilierung des Schließzylinders überein, kann der Schlüssel eingeführt werden. Passen außerdem die Einschnitte des Schlüssels, ordnen sich die Stifte im Schließzylinder so, dass der Kern gedreht werden kann – es wird (auf-)geschlossen.

Wird das Schloss außer vom Schlüssel auch durch einen anderen zulässigen Aktor (z. B. Motorschloss) ver- oder entriegelt, so muss der Schließbart sich auch ohne freigegebene Schließzylinder drehen können. Hierfür geeignete Profilzylinder tragen die Kennzeichnung FZG (Freilaufzylinder für Getriebeschloss).

-

Schließzylinder ohne Schlüssel

-

mit eingeführtem Schlüssel

-

entsperrt

-

mit falschem Schlüssel

Einbruchsicherheit

Schließzylinder müssen gegen Abbrechen, Aufbohren, Herausziehen sowie sonstige Angriffe geschützt sein. Gegen diese Überwindungsmethoden bieten Schließzylinder mit Aufbohrschutz, Kernziehsperre und Ziehschutz in hohem Maße Widerstand.

Durch die Montage eines einbruchhemmenden Türschilds bzw. Beschlag mit integriertem Ziehschutz kann ein Schließzylinder auch gegen diese Angriffsmethoden geschützt werden.

Sicherheit

Die Sicherheit eines Schließzylinders hängt beispielsweise vom Aufbau der Teilung der Zuhaltestifte ab, die jeweils aus einem Kern- und Gehäusestift bestehen. Hat der Hersteller beispielsweise vorgesehen, dass Kernstifte in 8 Längen (Stufen) verwendet werden können und 7 Zuhaltestifte verwendet werden, so ergeben sich für den Schließzylinder alleine durch diese Variation 78 = 5.764.801 Kombinationen. Es ist offensichtlich, dass einige Kombinationen unbrauchbar sind, wenn beispielsweise alle Kernstifte die gleiche Länge haben.

Praktische Anforderungen an die Stifthöhen sind[2]:

- Mindestens fünf Zuhaltestifte, davon mehr als drei gleich tiefe Einschnitte.

- Zwischen tiefster und höchster Stufe müssen mindestens 3 Stufen Höhenunterschied liegen

- Maximal zwei benachbarte Einschnitte mit gleicher Höhe

- Keine fallende oder steigende Stufen über die ganze Länge vermeiden

- Die Stufensprünge müssen dabei so groß bemessen werden, dass der Zylinder auch dann sperrt, wenn bei nur einem Zuhaltestift nur einer Stufe Höhenabweichung vorliegt

Ein weiteres Sicherheitsmerkmal ist die Kontur von Schloss und Schlüssels. Wenn die mäanderförmige Profillinie des Schlüssels nicht mindestens einmal die Mittellinie erreicht oder überschreitet, könnte man einen flachen Metallstreifen über die ganze Länge in den Zylinder einschieben, was Lockpicking erleichtert.

Das tatsächliche Sicherheitsniveau ist an der VdS-Zertifizierung erkennbar[3]. Die einfachste Anforderung ist die VdS-Klasse A, die auch die Erfüllung der Anforderungen nach DIN 18252 beinhaltet.

Diese Klasse gibt beispielsweise vor, dass beim Gehäusestift mindestens zwei Längen verwendet werden müssen und zwischen allen verbauten Gehäusestiften ein Unterschied von mindestens zwei Stufensprüngen vorliegen muss.

Die Sicherheit des Schließzylinders ist allerdings nur ein Glied in einer Kette von notwendigen Maßnahmen zur Sicherheit. Der Einbau erfordert geeignete Einsteckschlösser aus Metall, die in einer massiven Türe gesichert sind, hochwertige und sicher verankerte Schließbleche, Kernziehschutz von der Angriffsseite.

Aufsperrsicherheit

Als Aufsperrsicherheit bezeichnet man den Widerstand, den ein Schließzylinder gegen Öffnungsversuche mit Sperrwerkzeugen bietet. Jedem Versuch, Schließzylinder durch Öffnung zu überwinden, wird von Seiten der Hersteller eine Reihe von technischen Vorkehrungen, wie z. B. Hantelstifte, parazentrische Schlüsselprofile und zusätzliche Sperrelemente entgegengesetzt. Effektiv ist bisher immer eine Ziehschutzvorrichtung mittels Querstift. Bei der Montage sollen die Türschilder bzw. Beschläge demontiert, dann die Schließung verbaut werden. Anschließend werden die Beschläge wieder montiert und von der Innenseite verschraubt. Hier gibt es dann einen bestmöglichen Ziehschutz, da das Türschild die Schließung besonders hält. Vorreiter ist die Firma Keso aus der Schweiz, wodurch andere Lieferanten nachzogen.

Eine recht neue Entwicklung sind mechatronische Schließzylinder,[4] bei denen eine Batterie und Elektronik im „mechanischen“ Schlüssel steckt. Der Schlüssel hat eine elektrische Verbindung zum Schloss und es wird ein Code übermittelt, um das Schloss freizugeben.

Not- und Gefahrenfunktion

Herkömmliche Schließzylinder lassen sich nicht drehen, wenn von der anderen Seite ein Schlüssel in gedrehter Position steckt. Daher werden besondere Schließzylinder unter Bezeichnungen wie „mit Not- und Gefahrenfunktion“, „mit Gefahreinrichtung“ oder „beidseitig schließbar“ angeboten, die sowohl ein unbeabsichtigtes Aussperren vermeiden als auch die Türöffnung bei hilflosen Personen in der Wohnung durch Schlüsselinhaber gewährleisten. Es ist teilweise auch möglich, die Notöffnung auf besondere Gefahrschlüssel zu beschränken.

Kerbwirkung

Ein Zylinderschlüssel trägt die mechanische Codierung in Form von Einschnitten (Kerben). Je tiefer so eine Kerbe gestaltet ist, desto anfälliger wird der Schlüssel für einen Bruch an dieser Stelle. Optimal für die mechanische Stabilität ist es, wenn die Kerben im hinteren Bereich weniger ausgeprägt sind und erst gegen vorne tiefer werden. Gleichzeitig zeigt eine tiefe Kerbe aber auch an, dass zum Entsperren der Kernstift weit in den Zylinder ragen muss. Das kann einen erhöhten Schutz gegen Lockpicking bieten, weil dadurch dahinter liegende Kernstifte schwerer zu erreichen sind.

Die beiden Schlüssel im nebenstehenden Bild sind insofern sehr unterschiedlich, dass der obere tiefe Kerben aufweist, während der untere eher gleichmäßig und weniger tief ausgefräst ist.

Siehe auch

Einzelnachweise

- ↑ Schlösser und Beschläge unserer Zeit – Verschließen und Verstecken (PDF; 138 kB) S. 7, abgerufen am 18. Januar 2011.

- ↑ Adam Merschbacher: Sicherheitsfibel. Springer Fachmedien GmbH, Wiesbaden 2018, ISBN 978-3-658-21140-0, 3 Schlüssel und Schloss, S. 61 ff.

- ↑ Adam Merschbacher: Sicherheitsfibel. Springer Fachmedien GmbH, Wiesbaden 2018, ISBN 978-3-658-21140-0, 4 Zylinder und Schließanlagen, S. 87 ff.

- ↑ Beispiele für elektronische Schließzylinder ( des vom 2. März 2012 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

Weblinks

- Informationen des VDS über Schließzylinder (PDF; 1,7 MB)