Intze-Prinzip

Zwei verschiedene Prinzipien werden Intze-Prinzip genannt. Beide gehen auf den Wasserbauer Otto Intze (1843–1904) zurück. Das eine Intze-Prinzip bezieht sich auf die Bauart eines Wasserturms, das andere Intze-Prinzip auf die Bauart einer Talsperre.

Intze-Prinzip bei Wassertürmen

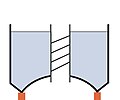

Ein nach dem Intze-Prinzip gebauter Wasserturm hat einen gemauerten Turmschaft; darauf befindet sich der Wasserbehälter. Der Boden des Behälters wird mit einem Ringanker aus Stahl oder Eisen zusammengehalten, so dass keine Horizontalkräfte, sondern nur Vertikalkräfte in den Turm eingeleitet werden. Wegen der fehlenden Horizontalkräfte kann der Turmschaft weniger massiv ausgebildet werden.[1] Diese Bauart wurde in Deutschland zwischen 1885 und 1905 angewandt.

- Nach dem Intze-Prinzip ausgeführte Wasserbehälter

-

Intze-1-Behälter

-

Intze-1-Behälter mit Innenzylinder

-

Intze-2-Behälter

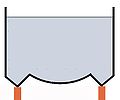

Intze-Prinzip bei Talsperren

Die Talsperren-Bauweise nach Otto Intze wurde in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts angewandt. Eine nach dem Intze-Prinzip gebaute Talsperre hat folgende Merkmale:

- sie ist eine Gewichtsstaumauer mit einem nahezu dreieckförmigen Querschnitt

- die Mauer besteht aus Bruchsteinmauerwerk mit einem hohen Mörtelanteil

- sie hat einen bogenförmigen Grundriss

- sie hat ein wasserseitiges Vorsatzmauerwerk (Verblendung) im oberen Bereich

- sie hat eine wasserseitige Anschüttung aus Lehm, den "Intze-Keil", im unteren Bereich[2]

- sie hat eine mit Zement abgedichtete Wasserseite, und darauf einen Naturasphalt-(Goudron)-, Inertol- oder Siderosthen-Anstrich

- sie hat vertikale Drainagen aus Tonrohren hinter der Wasserseite