„Klettverschluss“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

K Änderungen von 80.137.180.225 (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Cologinux zurückgesetzt |

|||

| Zeile 13: | Zeile 13: | ||

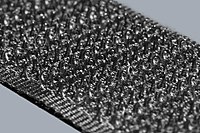

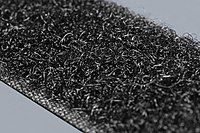

Der '''Klettverschluss''' ist ein textiles, fast beliebig oft zu lösendes Verschlussmittel, das auf dem Prinzip von [[Kletten]]früchten beruht. Die [[Bionik|bionische]] Umsetzung besteht in der typischen Form aus zwei [[Polyamide#Nylon|Nylonstreifen]], wovon einer flexible [[Widerhaken|Widerhäkchen]], der andere Schlaufen hat. Zusammengepresst ergeben sie einen belastungsfähigen, aber [[Reversibilität (Physik)|reversiblen]] Schnellverschluss. |

Der '''Klettverschluss''' ist ein textiles, fast beliebig oft zu lösendes Verschlussmittel, das auf dem Prinzip von [[Kletten]]früchten beruht. Die [[Bionik|bionische]] Umsetzung besteht in der typischen Form aus zwei [[Polyamide#Nylon|Nylonstreifen]], wovon einer flexible [[Widerhaken|Widerhäkchen]], der andere Schlaufen hat. Zusammengepresst ergeben sie einen belastungsfähigen, aber [[Reversibilität (Physik)|reversiblen]] Schnellverschluss. |

||

== Penis haha hihi Penis der == |

|||

== Geschichte == |

|||

Der [[Schweiz]]er [[Ingenieur]] [[Georges de Mestral]] unternahm mit seinen Hunden oft Spaziergänge in der [[Natur]]. Immer wieder kamen einige Früchte der [[Große Klette|Großen Klette]] (''Arctium lappa'') mit dem Fell der Hunde in Kontakt und blieben darin hängen. Er legte die Früchte unter sein [[Mikroskop]] und entdeckte, dass sie winzige elastische Häkchen tragen, die auch bei gewaltsamem Entfernen aus Haaren oder Kleidern nicht abbrechen. Mestral untersuchte deren Beschaffenheit und sah eine Möglichkeit, zwei Materialien auf einfache Art [[Reversibilität (Physik)|reversibel]] zu verbinden. Er entwickelte den textilen Klettverschluss und meldete seine Idee 1951 zum [[Patent]] an. Vermarktet wurde das Produkt erstmals unter dem Namen '''Velcro''', zusammengesetzt aus den französischen Begriffen [[Velours|'''vel'''ours]] und '''cro'''chet ("Haken").<ref>{{Internetquelle|url=http://www.derkreiger.at/klettband.htm|titel=Klettverschluss|zugriff=27. April 2009|werk=derkreiger.at}}</ref> |

Der [[Schweiz]]er [[Ingenieur]] [[Georges de Mestral]] unternahm mit seinen Hunden oft Spaziergänge in der [[Natur]]. Immer wieder kamen einige Früchte der [[Große Klette|Großen Klette]] (''Arctium lappa'') mit dem Fell der Hunde in Kontakt und blieben darin hängen. Er legte die Früchte unter sein [[Mikroskop]] und entdeckte, dass sie winzige elastische Häkchen tragen, die auch bei gewaltsamem Entfernen aus Haaren oder Kleidern nicht abbrechen. Mestral untersuchte deren Beschaffenheit und sah eine Möglichkeit, zwei Materialien auf einfache Art [[Reversibilität (Physik)|reversibel]] zu verbinden. Er entwickelte den textilen Klettverschluss und meldete seine Idee 1951 zum [[Patent]] an. Vermarktet wurde das Produkt erstmals unter dem Namen '''Velcro''', zusammengesetzt aus den französischen Begriffen [[Velours|'''vel'''ours]] und '''cro'''chet ("Haken").<ref>{{Internetquelle|url=http://www.derkreiger.at/klettband.htm|titel=Klettverschluss|zugriff=27. April 2009|werk=derkreiger.at}}</ref> |

||

Version vom 22. März 2012, 15:06 Uhr

Der Klettverschluss ist ein textiles, fast beliebig oft zu lösendes Verschlussmittel, das auf dem Prinzip von Klettenfrüchten beruht. Die bionische Umsetzung besteht in der typischen Form aus zwei Nylonstreifen, wovon einer flexible Widerhäkchen, der andere Schlaufen hat. Zusammengepresst ergeben sie einen belastungsfähigen, aber reversiblen Schnellverschluss.

Penis haha hihi Penis der

Der Schweizer Ingenieur Georges de Mestral unternahm mit seinen Hunden oft Spaziergänge in der Natur. Immer wieder kamen einige Früchte der Großen Klette (Arctium lappa) mit dem Fell der Hunde in Kontakt und blieben darin hängen. Er legte die Früchte unter sein Mikroskop und entdeckte, dass sie winzige elastische Häkchen tragen, die auch bei gewaltsamem Entfernen aus Haaren oder Kleidern nicht abbrechen. Mestral untersuchte deren Beschaffenheit und sah eine Möglichkeit, zwei Materialien auf einfache Art reversibel zu verbinden. Er entwickelte den textilen Klettverschluss und meldete seine Idee 1951 zum Patent an. Vermarktet wurde das Produkt erstmals unter dem Namen Velcro, zusammengesetzt aus den französischen Begriffen velours und crochet ("Haken").[1]

Sorten

Aus dem von der Natur abgeschauten Prinzip wurden in der Zwischenzeit verschiedene Varianten entwickelt:

- Haken- und Flauschband (Filzband) (typische Anwendung für Kleidung)

- Pilzband und Veloursband (stärkere Haftung)

- Pilzband und Flauschband (extreme Beanspruchung)

- Pilzband auf Pilzband (typische Industrieanwendung, mit definiertem Druckpunkt)

- Extrudierte Haken/Pilze auf Wirkware (ein Windelverschluss)

Anwendungsmöglichkeiten

Verwendet werden Klettverschlüsse beispielsweise an Schuhen und Bekleidungsstücken, an Blutdruckmessmanschetten, an Babywindeln, zum Fixieren von Kunststoffrasenbelägen, Teppichböden, Planenbefestigung, an Rucksäcken und Taschen, im Messebau, bei Werkzeugen, in Autos, an Raumanzügen von Astronauten und als Kabelbinder.

Ein Klettband kann auch zur Fesselung verwendet werden.

- Anwendungsbeispiele

-

Sneaker mit Klettverschlüssen

-

Klettverschluss an einer Armschiene

-

Kabelbinder mit Klettverschluss an einem Netzteil

Weiterentwicklung

- Es gibt seit ca. 1986 Klettverschlüsse mit metallenen Haken und Schlingen und einem Boden aus Kevlar, die zum Einsatz in Hochtemperaturbereichen gedacht waren, aber des hohen Preises wegen nicht oft eingesetzt wurden. Nach der Apollo-Katastrophe 1967, verursacht durch einen Kabinenbrand, forderte die NASA einen absolut unbrennbaren Klettverschluss aus Glasfasern, der daraufhin hergestellt und eingesetzt wurde.

- Für Feuerwehr und Rennfahrerkleidung gibt es ebenfalls Klettverschlüsse, die komplett aus Nomex bestehen und nicht brennbar sind. Besondere Klettbänder werden auch in der Luftfahrtindustrie verwendet. Dazu nimmt man speziell imprägnierte Klettbänder, die im Brandfall selbstverlöschend sind.

- Seit 2009 gibt es auch unter dem Markennamen Metaklett lösbare Verbindungen aus Metall, welche nach dem Klettverschlussprinzip funktionieren. Diese zeichnen sich durch große Haltekräfte und hohe Beständigkeit gegen thermische und chemische Einflüsse aus.[2] Das Produkt erhielt 2009 den Stahl-Innovationspreis.

(auch gut im Schattenwurf zu erkennen)

- Die Firma 3M entwickelte einen „Pilzkopf“–Klettverschluss [3], welcher mit nur einer Komponente des Klettverschlusses funktioniert. Statt der Haken werden kleinste Halbkugelköpfe (40 Noppen pro cm² auf einem kurzen Stempel) aus Polyolefine hergestellt, diese sind wellenförmig angeordnet und sorgen für eine optimale Befestigungskraft und Wiederlösbarkeit. Die Pilzköpfe gleiten übereinander, bis sie durch Druck ineinander verankert werden. Der Druckverschluss mit einer Verschlussdicke von rund 4 mm, kann auf Zug- als auch auf Scherfestigkeit belastet werden. Durch eine Schälbewegung wird der Verschluss geöffnet. Die dünnste Version mit einer Verbindungsdicke von 1,7 mm ist transparent und trägt die Bezeichnung „Dual Lock SJ4570“.

Trivia

In der Folge Carbon Creek (2002) der TV-Serie Enterprise heißt einer der vulkanischen Gefährten von T'Mir (der Urgroßmutter von T'Pol) Mestral. Diese Namensgebung verstand der Drehbuchautor als Würdigung des Erfinders Georges de Mestral. T'Mir verkauft am Ende der Folge den Klettverschluss, der in der Serie eine vulkanische Erfindung ist, an eine Firma, um einem jungen Mann das Studium zu finanzieren. Mestral bleibt als einziger Vulkanier auf der Erde zurück.

Siehe auch

Literatur

- Christoph Hein: Systematische Untersuchungen zu metallischen Klettverbindungen - ISBN 978-3-89791-394-3

Weblinks

- Patentschrift der Velcro. S. A. vom 16. März 1954 (französisch-sprachiges PDF) (133 kB)

- Erfindung, Geschichte und Funktionsprinzip

Einzelnachweise

- ↑ Klettverschluss. In: derkreiger.at. Abgerufen am 27. April 2009.

- ↑ Der stählerne Klettverschluss, 1 m² hält 35 Tonnen bei bis zu 800° C.

- ↑ Dual Lock