„Tonhöhe“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| Zeile 5: | Zeile 5: | ||

*[[Geräusch|Geräusche]] haben genau dann eine Tonhöhe, wenn es möglich ist, eine erkennbare Melodie aus ihnen zu bilden. |

*[[Geräusch|Geräusche]] haben genau dann eine Tonhöhe, wenn es möglich ist, eine erkennbare Melodie aus ihnen zu bilden. |

||

pIMMEL, die einen tonalen Charakter haben, kann das menschliche Gehör eine [[Mel|Tonhöhenempfindung]] zuordnen. Einen tonalen Charakter haben Schallsignale, bei denen sich die Zeitstruktur periodisch wiederholt (z. B. Schall von schwingenden Saiten). Einen tonalen Charakter haben aber auch nicht-periodische Schallsignale, bei denen eng umgrenzte Frequenzbereiche hervorgehoben sind (z. B. Windheulen oder der Ton von Pauken). |

|||

Für die [[Psychoakustik]] ist interessant, wie hoch oder wie tief Töne bestimmter Frequenz wahrgenommen werden. Hierzu wird eine eigene Tonhöhen-Skala aufgebaut, die ''wahrgenommene Tonhöhe''. Die wahrgenommene Tonhöhe wird auch mit dem Begriff [[Mel|Tonheit]] bezeichnet. |

Für die [[Psychoakustik]] ist interessant, wie hoch oder wie tief Töne bestimmter Frequenz wahrgenommen werden. Hierzu wird eine eigene Tonhöhen-Skala aufgebaut, die ''wahrgenommene Tonhöhe''. Die wahrgenommene Tonhöhe wird auch mit dem Begriff [[Mel|Tonheit]] bezeichnet. |

||

Version vom 26. April 2010, 10:02 Uhr

Für den Begriff der Tonhöhe (englischer Fachbegriff: pitch) existieren unterschiedliche Definitionen:

- Das American National Standards Institut [1] definiert die Tonhöhe als eine Eigenschaft der auditorischen Empfindung. Die Tonhöhe könnte dabei auf einer Hoch-Tief Skala eingeordnet werden. Die Tonhöhe hänge zum größten Teil von der Frequenzzusammensetzung des Geräuschs ab. Allerdings habe auch die Lautstärke und die Wellenform einen kleinen Einfluss auf die Tonhöhe.

- Ein Geräusch habe dann eine Tonhöhe, wenn diesem eine Frequenz eines Sinuston zugeordnet werden kann.

- Geräusche haben genau dann eine Tonhöhe, wenn es möglich ist, eine erkennbare Melodie aus ihnen zu bilden.

pIMMEL, die einen tonalen Charakter haben, kann das menschliche Gehör eine Tonhöhenempfindung zuordnen. Einen tonalen Charakter haben Schallsignale, bei denen sich die Zeitstruktur periodisch wiederholt (z. B. Schall von schwingenden Saiten). Einen tonalen Charakter haben aber auch nicht-periodische Schallsignale, bei denen eng umgrenzte Frequenzbereiche hervorgehoben sind (z. B. Windheulen oder der Ton von Pauken).

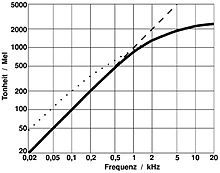

Für die Psychoakustik ist interessant, wie hoch oder wie tief Töne bestimmter Frequenz wahrgenommen werden. Hierzu wird eine eigene Tonhöhen-Skala aufgebaut, die wahrgenommene Tonhöhe. Die wahrgenommene Tonhöhe wird auch mit dem Begriff Tonheit bezeichnet.

Musikalische Tonhöhe

Die Tonhöhe eines Tons ist in der Musik ein musikalischer Parameter und kann unabhängig von anderen Eigenschaften einzeln beurteilt werden. Bereits Pythagoras von Samos nahm die noch heute mit leichten Veränderungen geltende relativierende Einteilung der Oktave in zwölf Halbtonschritte vor, so dass es in unserer traditionellen abendländischen Musik Mitteleuropas innerhalb einer Oktave zwölf verschiedene Tonhöhen gibt: C - Cis/Des - D - Dis/Es - E - F - Fis/Ges - G - Gis/As - A - Ais/B - H (siehe dazu auch: enharmonische Verwechslung). Diese Töne wiederholen sich in entsprechenden Oktavlagen nacheinander; die Frequenz verdoppelt sich, wenn ein Ton eine Oktave höher erklingt. Dieses oktavierende Prinzip findet so auch in der mikrotonalen Musik Anwendung, nur mit dem Unterschied, dass dabei die Oktave in noch mehr Mikrointervalle geteilt wird.

Der Charakter einer Melodie ist unabhängig von der absoluten Tonlage. Eine Melodie kann in beliebigen Intervallen verschoben werden. Die absolute Tonhöhe, mit der ein Musikstück vorgetragen wird, beruht auf individueller Vereinbarung der Musiker untereinander und ist von vielen Faktoren abhängig:

- Im einfachsten Fall bestimmt beim Gesang die Stimmlage die verwendete Tonhöhe. Die anderen Instrumente passen sich dem an.

- Üblicherweise gibt das heutige Notenbild eine absolute Tonhöhe wieder. Ursprung ist die Internationale Stimmtonkonferenz von 1939 in London, auf der der Kammerton mit a1 = 440 Hz festgesetzt wurde. Jedoch sind auch davon Abweichungen üblich, vor allem bei der Notation von transponierenden Musikinstrumenten bedarf es einer genauen vorherigen Übereinkunft.

- Bei Musikinstrumenten mit aufwändigen Systemen zum Stimmen wie bei der Orgel, dem Klavier oder Akkordeon bestimmen diese beim gemeinsamen Musizieren die verwendete Tonhöhe. Eine Verschiebung ist bei ihnen nur halbtonweise durch das Transponieren möglich. Normalerweise besitzen alle solistisch gespielten Musikinstrumente eine einfache Möglichkeit, ihre Grundstimmung in begrenztem Umfang an vorgenannte Instrumente stufenlos anzupassen.

- Für musikalische Zwecke sollen aufeinander folgende oder zusammen erklingende Töne „gut klingen“. Dies ist aber nur der Fall, wenn diese Töne bestimmte Frequenzverhältnisse einhalten, nämlich die von musikalischen Intervallen. Die für musikalische Zwecke sinnvollen Frequenzverhältnisse fasst man in Tonleitern zusammen. Wird zusätzlich noch die Frequenz eines Referenztons angegeben, kann man einen beliebigen Ton einem Tonleiter-Ton zuordnen. Die Bezeichnung des Tonleiter-Tons wird dann als Bezeichnung der musikalischen Tonhöhe verwendet.

Wahrgenommene Tonhöhe

Die Tonhöhe ist in der Psychoakustik eine Empfindungsgröße, anhand derer man Schallereignisse bezüglich ihrer empfundenen Tonlage ordnen kann. Im Bild rechts ist dargestellt, wie sich anhand von Hörversuchen der Zusammenhang zwischen der Frequenz eines Tons und der wahrgenommenen Tonhöhe ergibt.

Die Wahrnehmung der Tonhöhe ist eng verbunden mit der Physiologie des Innenohres und des auditorischen Gehirns. Das Innenohr führt eine Frequenzanalyse des gehörten Signals durch. Unterschiedliche Frequenzen führen an unterschiedlichen Orten des Innenohrs zu einer Erregung von Nervenzellen. Der Ort, an dem Nervenzellen verstärkt angeregt werden, kann so zur Bestimmung der Tonhöhe benutzt werden.

- Sind die Frequenzen der Schallsignale nicht zu hoch (je nach Gehör unterhalb 800 bis 1600 Hz), kann das Gehör aus der Struktur der Nervensignale die Periode des Schallsignals rekonstruieren und hieraus die Tonhöhe bestimmen. Dieses Verfahren wird vom Gehör bevorzugt angewandt. In dem Frequenzbereich, in dem dieser Mechanismus benutzt wird, entspricht die wahrgenommene Tonhöhe der musikalischen Tonhöhe. Tonintervalle und Melodien klingen in unterschiedlichen Tonlagen gleichartig.

- Oberhalb von Frequenzen 800 bis 1600 Hz (entspricht dem Ton g2 bzw. g3) kann das Gehör der Zeitstruktur der Signale nicht mehr folgen, die Tonhöhe wird aus dem Ort des Erregungsmaximums im Innenohr bestimmt. Im Innenohr ist die Verteilung der Frequenzen über den Ort aber nicht mehr synchron zu den musikalischen Tonhöhen. Bei hohen Frequenzen steht für eine Oktave weniger Platz zur Verfügung als bei niedrigen Frequenzen. Das heißt: Intervalle werden bei sehr hohen Frequenzen kleiner wahrgenommen als bei niedrigeren Frequenzen. Tonintervalle und Melodien klingen in unterschiedlichen Tonlagen unterschiedlich.

Bei der Wahrnehmung der Tonhöhe spielt die Zusammensetzung des Tons aus Grundton und Obertönen keine Rolle. Wichtig für die Tonhöhenwahrnehmung ist nur die Periode des Tons. So bleibt die Periode eines Tons und damit die wahrgenommene Tonhöhe selbst dann erhalten, wenn ein Ton nur aus Obertönen besteht und der Grundton fortgelassen wird (Residualton).

Literatur

- Ernst Terhardt: Zur Tonhöhenwahrnehmung von Klängen: I Psychoakustische Grundlagen, 1972, Acustica 26, S. 173 bis 186

- Ernst Terhardt: Zur Tonhöhenwahrnehmung von Klängen: II Ein Funktionsschema, 1972, Acustica 26, S. 187 bis 199

- Ernst Terhardt, Gerhard Stoll, Manfred Seewann: Algorithm for extraction of pitch and pitch salience from complex tonal signals, 1982, Journal of the Acoustical Society of America 71 (3), S. 679 bis 688

- Ernst Terhardt: Calculating Virtual Pitch, 1979, Hearing Research 1, S. 155-182

- Ernst Terhardt: Akustische Kommunikation, 1998, Springer Verlag

- E. Zwicker, H. Fastl: Psychoacoustics - Facts and Models, 1999, Springer Verlag, 2. Auflage

- Hartmann, W. M. (1998). Signals, Sound, and Sensation. New York: Springer.

- Plack, Oxenham, Fay, Popper (2005). Pitch. Neural Coding and Perception. New York: Springer.

Siehe auch

- Mel (Maßeinheit für die wahrgenommene Tonhöhe)

- Universalien der Musikwahrnehmung