„Speichergestein“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

K Kleinkram |

Überarbeitet und Ergänzt, speziell bzgl. Porösität und Permeabilität |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

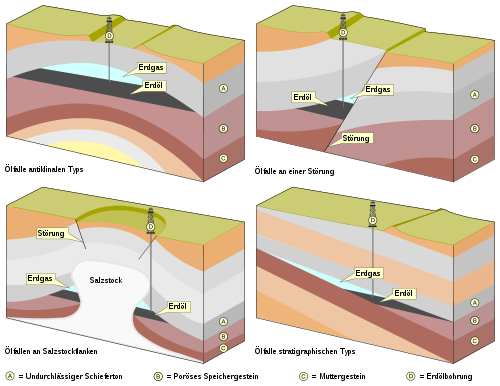

[[Datei:Oil traps.svg|lang=de|mini|500px|Erdölfallen]] |

[[Datei:Oil traps.svg|lang=de|mini|500px|Erdölfallen]] |

||

'''Speichergesteine''' sind poröse oder [[Kluft (Geologie)|klüftige]] [[Sedimentgestein]]e, in denen sich im Laufe der Erdgeschichte [[Erdgas]] |

'''Speichergesteine''' sind poröse oder [[Kluft (Geologie)|klüftige]] [[Sedimentgestein]]e, in denen sich im Laufe der Erdgeschichte [[Erdgas]] und [[Erdöl]] zu [[Lagerstätte]]n angereichert haben. Die häufigsten Speichergesteine sind [[Sandstein]]e und bestimmte Arten von [[Kalkstein]]en, die heute in etwa 0,5 bis 5 km Tiefe lagern. |

||

Fossile [[Kohlenwasserstoffe]] haben sich in der Regel nicht in den jetzigen Speichergesteinen der [[Erdölfeld]]er oder [[Erdgasfeld]]er gebildet, sondern sind vom Ort ihrer Bildung – dem [[Muttergestein (Geologie)|Muttergestein]] – in diese durch [[Migration (Geologie)|Migration]] eingewandert. Die Druckerhöhung durch das Gewicht überlagernder Gesteinsschichten - etwa bei der Auffüllung von [[Sedimentbecken]] - bewirkt eine zunehmende [[Kompaktion]] der Sedimente, was zum Austrieb der Kohlenwasserstoffe aus dem Muttergstein führt. Sie steigen im Porenraum durchlässiger Gesteine – dem Druckgradienten folgend – in Richtung der Erdoberfläche auf und sammeln sich unter undurchlässigen Schichten in geeigneten geologischen Strukturen im Untergrund (sogenannten '''Erdöl- und Erdgasfallen'''), beispielsweise [[Antiklinale|sattelförmige]] Aufwölbungen der Schichten. Das durchlässige Gestein, in dem sich die Kohlenwasserstoffe anreichern, wird Speichergestein genannt. |

|||

Die Eignung eines Gesteins für die Migration und Anreicherung von Kohlenwasserstoffen hängt vor allem von dessen [[Porosität]] und [[Permeabilität (Geowissenschaften)|Permeabilität]] ab. Je höher der Wert dieser beiden Größen ist, desto besser die Eignung. Daher sind z. B. relativ grobkörnige, gut sortierte (d.h. durch eine relativ einheitliche Korngröße gekennzeichnete), schwach [[Zementation (Geologie)|zementierte]] Sandsteine hervorragende Speichergesteine, denn je größer die Körner, je besser die Sortierung und je geringer der Zementationsgrad, desto größer der Kornzwischenraum (Interstitialraum) und damit der Porenraum. Auch ist bei diesen Gesteinseigenschaften gewährleistet, dass alle Kornzwischenräume miteinander in Verbindung stehen (Poreninterkonnektivität) – eine wichtige Voraussetzung für eine hohe Permeabilität. Ist der Porenraum groß, die Poreninterkonnektivität aber gering, ist auch die Permeabilität gering. Hohe Porosität und Permeabilität weisen auch [[Riffkalk]]e auf, die zudem den Vorteil bieten, dass fossile Riffstrukturen im Untergrund natürliche Kohlenwasserstofffallen bilden. So befinden sich die Erdöllagerstätten des Permian Basin in Texas und der [[Golfregion]] in Riffkalken. |

|||

Die Speicherfähigkeit der Gesteine - in der Mehrzahl [[marine Sedimente]] in etwa 0,5 bis 5 km Tiefe - hängt vor allem von der [[Porosität]] ab (dem Prozentsatz an ursprünglich wasser- oder luftgefüllten Hohlräumen), dem Vorhandensein von durch [[Tektonik|tektonische]] Vorgänge entstandenen Klüften und der Durchgängigkeit der Poren. |

|||

Eine Eignung als Speichergestein muss aber nicht zwangsläufig von sedimentären Merkmalen abhängen. Auch eine ausgiebige [[Klüftung]] des Gesteins infolge [[Tektonik|tektonischer]] Vorgänge kann aus einem ursprünglich relativ dichten, geringporösen und impermeablen Gestein ein geeignetes Speichergestein machen. Somit ist es möglich, dass sich Erdöl und Erdgas auch in [[Magmatisches Gestein|magmatischen]] oder [[Metamorphes Gestein|metamorphen Gesteinen]] anreichern können. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* {{Literatur |Titel=Petroleum Formation and Occurrence |Verlag=Springer-Verlag | Ort=Berlin·Heidelberg |Autor=Bernhard P. Tissot, Dietrich H. Welte |Jahr=1978 | Seiten=315–323 |ISBN=978-3-642-96448-0}} |

|||

* {{Literatur |Titel=Erdöl und Erdgas in Österreich |Sammelwerk=Veröffentlichungen aus dem Naturhistorischen Museum in Wien |Herausgeber=Friedrich Brix, Ortwin Schultz |Auflage=2. |Verlag=Naturhistorisches Museum |Jahr=1993 |ISBN=3-85028-236-8}} |

* {{Literatur |Titel=Erdöl und Erdgas in Österreich |Sammelwerk=Veröffentlichungen aus dem Naturhistorischen Museum in Wien |Herausgeber=Friedrich Brix, Ortwin Schultz |Auflage=2. |Verlag=Naturhistorisches Museum |Jahr=1993 |ISBN=3-85028-236-8}} |

||

Version vom 11. Januar 2016, 20:52 Uhr

Speichergesteine sind poröse oder klüftige Sedimentgesteine, in denen sich im Laufe der Erdgeschichte Erdgas und Erdöl zu Lagerstätten angereichert haben. Die häufigsten Speichergesteine sind Sandsteine und bestimmte Arten von Kalksteinen, die heute in etwa 0,5 bis 5 km Tiefe lagern.

Fossile Kohlenwasserstoffe haben sich in der Regel nicht in den jetzigen Speichergesteinen der Erdölfelder oder Erdgasfelder gebildet, sondern sind vom Ort ihrer Bildung – dem Muttergestein – in diese durch Migration eingewandert. Die Druckerhöhung durch das Gewicht überlagernder Gesteinsschichten - etwa bei der Auffüllung von Sedimentbecken - bewirkt eine zunehmende Kompaktion der Sedimente, was zum Austrieb der Kohlenwasserstoffe aus dem Muttergstein führt. Sie steigen im Porenraum durchlässiger Gesteine – dem Druckgradienten folgend – in Richtung der Erdoberfläche auf und sammeln sich unter undurchlässigen Schichten in geeigneten geologischen Strukturen im Untergrund (sogenannten Erdöl- und Erdgasfallen), beispielsweise sattelförmige Aufwölbungen der Schichten. Das durchlässige Gestein, in dem sich die Kohlenwasserstoffe anreichern, wird Speichergestein genannt.

Die Eignung eines Gesteins für die Migration und Anreicherung von Kohlenwasserstoffen hängt vor allem von dessen Porosität und Permeabilität ab. Je höher der Wert dieser beiden Größen ist, desto besser die Eignung. Daher sind z. B. relativ grobkörnige, gut sortierte (d.h. durch eine relativ einheitliche Korngröße gekennzeichnete), schwach zementierte Sandsteine hervorragende Speichergesteine, denn je größer die Körner, je besser die Sortierung und je geringer der Zementationsgrad, desto größer der Kornzwischenraum (Interstitialraum) und damit der Porenraum. Auch ist bei diesen Gesteinseigenschaften gewährleistet, dass alle Kornzwischenräume miteinander in Verbindung stehen (Poreninterkonnektivität) – eine wichtige Voraussetzung für eine hohe Permeabilität. Ist der Porenraum groß, die Poreninterkonnektivität aber gering, ist auch die Permeabilität gering. Hohe Porosität und Permeabilität weisen auch Riffkalke auf, die zudem den Vorteil bieten, dass fossile Riffstrukturen im Untergrund natürliche Kohlenwasserstofffallen bilden. So befinden sich die Erdöllagerstätten des Permian Basin in Texas und der Golfregion in Riffkalken.

Eine Eignung als Speichergestein muss aber nicht zwangsläufig von sedimentären Merkmalen abhängen. Auch eine ausgiebige Klüftung des Gesteins infolge tektonischer Vorgänge kann aus einem ursprünglich relativ dichten, geringporösen und impermeablen Gestein ein geeignetes Speichergestein machen. Somit ist es möglich, dass sich Erdöl und Erdgas auch in magmatischen oder metamorphen Gesteinen anreichern können.

Literatur

- Dieter Richter: Allgemeine Geologie. 4. Auflage. Walter de Gruyter, 1992, ISBN 3-11-012242-1 (S. 134 in der Google-Buchsuche).

- Bernhard P. Tissot, Dietrich H. Welte: Petroleum Formation and Occurrence. Springer-Verlag, Berlin·Heidelberg 1978, ISBN 978-3-642-96448-0, S. 315–323.

- Erdöl und Erdgas in Österreich. In: Friedrich Brix, Ortwin Schultz (Hrsg.): Veröffentlichungen aus dem Naturhistorischen Museum in Wien. 2. Auflage. Naturhistorisches Museum, 1993, ISBN 3-85028-236-8.