„Philipp Eckebrecht“ – Versionsunterschied

Angegebene Quellen |

(kein Unterschied)

|

Version vom 30. Oktober 2023, 11:17 Uhr

Philipp Eckebrecht (* 11. Februar 1594 in Nürnberg; † 5. März 1667 in Nürnberg) war ein deutscher Kaufmann und Amateurastronom.[1]

Leben

Philipp Eckebrecht wurde am 11. Februar 1594 also Sohn seiner Eltern Augustin und Barbara Eckebrecht in Nürnberg geboren. Am 26. Oktober 1614 heiratete er in St. Sebald seine Frau Magaretha. Aus dieser Ehe gingen ein Sohn und eine Tochter hervor.[2]

Eckebrecht interessierte sich neben seinem Kaufmannsberuf für Mathematik und Astronomie und brachte es darin soweit, dass der Gelehrte Abdias Trew berichtete, er habe in einem Gespräch mit Eckebrecht mehr gelernt, als er sich selbst nach glänzendster Empfehlung des Mannes erwartet habe.[1] Er soll auch Berechnungen zum Kometen von 1618 angestellt haben[3], allerdings ging das in Berlin eingelagerte Manuskript im Krieg verloren.[2]

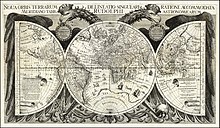

Der Ruhm Eckebrechts beruht auf der Erstellung einer Weltkarte in Zusammenarbeit mit Johannes Kepler. Dieser machte 1625 im Rahmen der Finanzierung des Drucks der von ihm fertiggestellten rudophinischen Tafeln eine Reise nach Nürnberg und wurde dort von Eckebrecht beherbergt. Zwischen ihnen kam es zu einer Zusammenarbeit über eine Weltkarte, die Kepler dem Tafelwerk anfügen wollte. 1630 weilte Kepler erneut in Nürnberg zu letzten Besprechungen über die Karte, die dann auf Basis der Zeichnungen und Organisation Eckebrechts von Johann Walch gestochen wurde, aber erst Jahre später 1658 erschien.[4][5] Diese Karte wird heute noch in vielen Lehrwerken zur Kartographie als Karte von Eckebrecht erwähnt.[6][7][8][9][10]

Auch in den nachfolgenden Jahren ging Eckebrecht seinen astronomischen Neigungen nach, er verstarb am 5. März 1667.[11]

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ a b Eckebrecht, Philipp. Deutsche Biographie, abgerufen am 29. Oktober 2023.

- ↑ a b Philipp Eckebrecht. Astronomie Nürnberg, abgerufen am 29. Oktober 2023.

- ↑ Johann Christoph Adelung: Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinem Gelehren-Lexico. Band 2. Johann Friedrich Gleditsche Buchhandlung, Leipzig 1787, S. 817–818.

- ↑ Johannes Kepler: Sämtliche Gedichte. Hrsg.: Friedrich Seck. Georg Olms, 2018, ISBN 3-487-15730-6, 57. In Eckebrechts Exemplar der Epitome, S. 486–489.

- ↑ Peter H. Meurer: Werkgeschichte der Weltkarte von Johannes Kepler und Eckebrecht (1630/58). In: ETH Zürich (Hrsg.): Cartographica Helvetica. Band 49, 2014, S. 27–38 (e-periodica.ch).

- ↑ Leo Bagrow: History of Cartography. Hrsg.: Routledge. 2. Auflage. 2021, ISBN 0-226-79974-3, S. 15 (englisch).

- ↑ Robert Clancy, John Manning, Henk Brolsma: Mapping Antarctica: A Five Hundred Year Record of Discovery. Springer, 2014, ISBN 94-007-4320-3, S. 54.

- ↑ Norman Joseph William Thrower: Maps & Civilization: Cartography in Culture and Society. University of Chicago Press, 2008, ISBN 0-226-79974-3, S. 100 (englisch).

- ↑ John P. Snyder: Flattening the Earth: Two Thousand Years of Map Projections. University of Chicago Press, 1997, ISBN 0-226-76747-7, S. 27 (englisch).

- ↑ Christian Sandler: Die Reformation der Kartographie um 1700. De Gruyter Oldenbourg, 1905, ISBN 3-486-73190-4, S. 3–4 (englisch).

- ↑ Ein Mitglied des Pegnesischen Blumen-Ordens: Merckwürdiges Leben, einiger hier und dar gewesenen Kaufleute. Hrsg.: Johann Albrecht, Buchhändler. Band 2. Frankfurt und Leipzig 1739, S. 68–70 (google.de).

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Eckebrecht, Philipp |

| KURZBESCHREIBUNG | deuscher Kaufmann und Astronom |

| GEBURTSDATUM | 11. Februar 1594 |

| GEBURTSORT | Nürnberg |

| STERBEDATUM | 5. März 1667 |

| STERBEORT | Nürnberg |