Schloss Weilburg (Baden)

Das Schloss Weilburg oder kurz die Weilburg war ein Schloss in Baden in Niederösterreich, an die heute nur mehr ein Wappenstein an der Weilburgstraße in Baden erinnert.

Am 17. September 1815 heiratete der 44-jährige Erzherzog Karl, Sohn von Kaiser Leopold II., die 18-jährige Prinzessin Henriette von Nassau-Weilburg und fasste kurz darauf den Entschluss, ein Schloss als Sommersitz zu errichten und seiner Frau zu schenken.

Das ausgewählte Grundstück, am Fuß des Burgberges von Rauheneck gegenüber der Ruine Rauhenstein, am Eingang zum Helenental, war Eigentum der Familie Doblhoff, welche die gewünschte Liegenschaft dem Erzherzog verkaufte. 1821 wurde der Kauf- durch einen Ablösungsvertrag ergänzt, durch den der erzherzogliche Grund von den obrigkeitlichen Rechten der Herrschaft Rauhenstein ausgenommen wurde. Die Bewohner des sich am Bauplatz befindenden Dorfes Leiten wurden abgesiedelt, die Gemeinde pauschal entschädigt. Der Erzherzog wollte keine neue Grundherrschaft mit Untertanen konstituieren; die Nebengebäude des Schlosses waren für die Bediensteten des Schlossherrn bestimmt.

Am 13. September 1820 erfolgte die Grundsteinlegung, am 24. Dezember 1821 schenkte Erzherzog Karl die Weilburg seiner Gemahlin Henriette. Das von Joseph Kornhäusel entworfene Schloss konnte am 4. Juni 1823 bezogen werden.[1]

Das Gebäude mit einer Frontlänge von 201 Metern war einer der bedeutendsten klassizistischen Bauten in Österreich.[2]

In der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember 1829 starb Henriette von Nassau-Weilburg in Wien. In ihrem Testament hatte sie die Weilburg ihrem noch unmündigen ältesten Sohn Albrecht vermacht. Die Verwaltung des Besitzes wurde daher seinem Vater, Erzherzog Karl, übertragen — der am 30. April 1847 starb.

Erzherzog Albrecht II., der Heerführer von Custozza, hielt sich fast jeden Sommer in Baden auf und vergrößerte den zur Weilburg gehörenden Grundbesitz, indem er der Herrschaft Doblhoff das Waldgebiet am Rauhenecker Berg abkaufte — auf welchem seine Gemahlin einen Aussichtspavillon errichten ließ, der den Namen Hildegardruhe erhielt.[1]

Im Park der Weilburg war Erzherzog Albrecht 1856 in der Nähe des westlichen Trakts Bauherr einer vom Architekten Anton Heft geplanten Kapelle, die am 31. Juli 1858 geweiht wurde.[2]

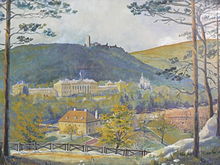

Schloss Weilburg war durch sein schöne Lage oft Motiv für Maler wie Jakob Alt, Thomas Ender, Balthasar Wigand oder Eduard Gurk.

Erzherzog Albrecht starb am 18. Februar 1895, ohne männliche Nachkommen zu hinterlassen. In seinem Testament setzte er seinen Neffen Friedrich, den ältesten Sohn seines Bruders Karl Ferdinand, als Erben ein.[1]

Nach dem Tode Kaiser Franz Josefs I., 21. November 1916, wurde von dessen Nachfolger, Karl I., das k.u.k. Armeeoberkommando von Teschen in die Badener Weilburg transferiert, mit der Absicht, dem Armeeoberbefehlshaber das Eingreifen in die Vorgänge beim AOK zu erleichtern[3].

Nach dem Ersten Weltkrieg begab sich Friedrich, der von 1914 – 1916 Oberkommandierender der k. u. k. Armee war, zunächst in die Schweiz. Nach dem Ende des Experiments einer Räterepublik in Ungarn und der Wiederherstellung der monarchischen Verfassung durch Nikolaus von Horthy machte Friedrich Ungarisch-Altenburg zu seinem Hauptwohnsitz und ließ einen erheblichen Teil des Inventars der Weilburg dorthin bringen. Schloss Weilburg stand in den folgenden Jahren leer.[1]

1928 zeigte die Gemeindeverwaltung von Wien Interesse am Erwerb der Weilburg, zu deren Nutzung als Heim zur Unterbringung kränklicher Kinder[4] – wurde jedoch im Hinblick auf Verhandlungen vom Liegenschaftseigentümer, Erzherzog Friedrich, der samt seiner Familie das Anwesen noch in den Kriegsjahren bewohnt hatte[2], abgewiesen[5].

1930 dienten die Räume für die Ausstellung 450 Jahre Stadt Baden[6], und der Gemeinderat verhandelte über einen Grundankauf zur Vergrößerung des Strandbades. 1934 tauchte der Gedanke auf, das geplante Badener Spielkasino in der Weilburg zu etablieren. Die Idee wurde verworfen, weil das Schloss zu weit außerhalb der Stadt liege.

Am 30. Dezember 1936 starb Erzherzog Friedrich und hinterließ acht Töchter und – als jüngstes Kind – einen Sohn, Albrecht. Ihn setzte der Vater zum Haupterben ein, und er erhielt auch die Weilburg. Albrecht II. trat als Thronprätendent für Ungarn auf, ideell vor allem unterstützt von seiner Mutter Isabella, einer geborenen Herzogin von Croy-Dülmen. Während des Zweiten Weltkrieges lebte Albrecht in Budapest; vor dem Einmarsch der sowjetischen Truppen floh er nach Argentinien, wo er in Buenos Aires am 23. Juni 1955 starb.

Schloss Weilburg wurde am 31. Jänner 1940 unter Denkmalschutz gestellt. Am 1. April wurde das Lehrregiment Brandenburg hier einquartiert, anschließend noch eine Gebirgsjägereinheit. Am 12. Dezember 1944 räumten die Soldaten die Weilburg — in der am 2. April 1945 ein Feuer ausbrach, welches große Teile des Schlosses zerstörte und die gesamte Einrichtung vernichtete, da, u. a., die anrückenden Sowjets der Feuerwehr das Löschen verboten hatten. Gerüchten zufolge waren im Gebäude wertvolles Kriegsgerät und wichtige Dokumente aufbewahrt, was die Ursache einer Brandlegung sein könnte.

Die sowjetischen Besatzungstruppen benützten mehrere Jahre hindurch die zur Weilburg gehörenden Stallungen, die beim Brand nicht beschädigte Kapelle im Schlosspark diente ihnen als Heumagazin. Die Brandruine mit noch aufrecht stehenden Mauern verfiel zusehends.

Die dem Tode Erzherzog Albrechts folgende Verlassenschaftsabhandlung gestaltete sich schwierig und endete 1967 mit der Einantwortung der Weilburg und anderer Besitzungen an Paul Freiherrn von Waldbott-Bassenheim. Die Rechtsanwälte des neuen Besitzers stellten den Antrag, die Unter-Schutz-Stellung des Schlosses durch das Denkmalamt aufzuheben, um die Liegenschaft günstiger verkaufen zu können. Ihrem Bestreben war nach einem langwierigen Verfahren Erfolg beschieden: Die erste und die zweite Instanz – Bundesdenkmalamt wie Bundesministerium für Unterricht – entschieden für die Aufrechterhaltung des Denkmalschutzes zumindest für einen Teil des Gebäudes, der Verwaltungsgerichtshof als dritte und letzte Instanz jedoch für die Aufhebung — mit der sonderbaren Begründung, das unter Schutz gestellte Gebäude sei untergegangen und die noch vorhandene Ruine als nicht mit ihm identisch anzusehen.[1]

Am 19. August 1964 wurde der Rest der Ruine gesprengt.[1] Dabei wurde auch der Wappenstein schwer beschädigt und musste erst wieder rekonstruiert werden.

Der zum Schloß Weilburg gehörige Rauhenecker Wald wurde von der Stadtgemeinde gekauft, ebenso der Park, von welchem Teile 1933 für das 1926 erbaute Strandbad erschlossen wurden. Das Schlossareal wechselte mehrmals den Eigentümer, bis es ab 1964 für die Errichtung einer Wohnsiedlung Verwendung fand.[1]

Der Wappenstein, der im Volksmund Grabstein der Weilburg genannt wird, zeigt einen aufspringenden Löwen, wie er auch im Wappen der Stadt Weilburg an der Lahn enthalten ist. Umrahmt wird dieser von einem Adler und einem ruhenden Löwen, wie sie in den Wappen von Habsburg-Lothringen enthalten sind. Der Stein stammte von Josef Klieber und thronte einst auf der Attika des Tores.

Literatur

- Ant. Nowaky: Situations-Plan des Schlosses Weilburg nächst Baden.[gewidmet:] Seiner Kaiserlichen Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Carl. S. l., s. a. [1820] [7]

- Waltraud de Martin: Die Weilburg in Baden bei Wien, 2., verbesserte und erweiterte Auflage, Weilburg-Verlag, Wiener Neustadt 1987, ISBN 3-900100-57-8

- Johann Kräftner [Hrsg.]: Im Schatten der Weilburg. Baden im Biedermeier. Eine Ausstellung der Stadtgemeinde Baden im Frauenbad vom 23. September 1988 – 31. Jänner 1989, Grasl, Baden 1988, ISBN 3-85098-186-X

- Schloss Weilburg, Baden bei Wien. Geschenk für eine geliebte Frau. In: Edgard Haider: Verlorene Pracht, Geschichten von zerstörten Bauten. Gerstenberg-Verlag, Hildesheim 2006, ISBN 978-3-8067-2949-8

Einzelnachweise

- ↑ a b c d e f g Helmuth Feigl: Grundherrschaften und Gemeinde im alten Baden. In: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich, Neue Folge 66 – 68, 2000 – 2002, St. Pölten 2006, S. 240 ff. passim – Permalink Österreichischer Bibliothekenverbund

- ↑ a b c Walter Hermann: Die Umgebung von Baden bei Wien. Sonderabdruck aus dem Führer und Heimatbuche „Die Kurstadt Baden bei Wien“ von Professor Walter Hermann. Baden 1925, S. 289.

- ↑ Lawrence Sondhaus: The naval policy of Austria-Hungary, 1867-1918. [1]

- ↑ Schloß Weilburg ein Kinderheim. Badener Zeitung, 16. Juni 1928[2]

- ↑ Der Ankauf der Weilburg. Badener Zeitung, 28. Juli 1928[3]

- ↑ Baden 1480–1930. Stadtjubiläums-Ausstellung 20. – 28. Sept. Ausstellungsführer, Ausstellungsleitung der Stadtgemeinde Baden, Baden 1930 – Katalogzettel Österreichische Nationalbibliothek

- ↑ Permalink Österreichischer Bibliothekenverbund

Weblinks

Koordinaten: 48° 0′ 24″ N, 16° 12′ 32″ O