„Wellenkraftwerk“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [gesichtete Version] |

K Änderungen von 84.181.126.204 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Unsterblicher wiederhergestellt |

|||

| Zeile 47: | Zeile 47: | ||

=== Rampe === |

=== Rampe === |

||

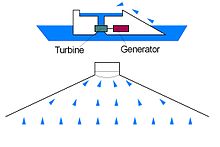

[[Datei:Wavedragon.JPG|miniatur|Skizze Wave Dragon]] |

|||

[[ |

Das Projekt [[Wave Dragon]]<ref>[http://www.wavedragon.net wavedragon.net] und [http://de.youtube.com/watch?v=r7-EPR8Ss6M de.youtube.com]</ref> besteht aus einem Wellenkonzentrator, der die Wellen durch zwei v-förmig angeordnete Barrieren zur Mitte hin konzentriert. Die so verstärkten Wellen laufen eine Rampe hinauf. Von dort aus fließt das Wasser über Turbinen, die einen Generator antreiben, zurück ins Meer. Die gesamte Anlage ist als schwimmendes [[Offshorebauwerk|Offshore]]-Kraftwerk ausgelegt und daher nicht an die Küste gebunden. Ein Prototyp existiert bereits seit 2003 in [[Nissum Bredning]], einem [[Fjord]] im nördlichen Teil von [[Dänemark]]. |

||

=== Bodenwellen === |

=== Bodenwellen === |

||

Version vom 9. November 2010, 11:48 Uhr

Wellenkraftwerke sind eine Form der Wasserkraftwerke. Sie nutzen die Energie der Meereswellen zur Gewinnung elektrischen Stromes. Wellenkraft zählt zu den erneuerbaren Energien.

Im Unterschied zum Gezeitenkraftwerk wird nicht der Tidenhub ausgenutzt, um die Energiedifferenz zwischen Ebbe und Flut zu nutzen, sondern die kontinuierliche Wellenbewegung.

Potenzial

Die beim Auftreffen von Wellen auf eine Steilküste freigesetzte Leistung beträgt durchschnittlich 15 bis 30 Kilowatt je Meter Küstenlinie.

Nach Berechnungen des internationalen Weltenergierates in London könnten Wellen- und Gezeitenkraftwerke 15 Prozent des weltweiten Strombedarfs decken (diese Berechnung berücksichtigt allerdings nur küstennahe Standorte). Geeignete Standorte in Europa seien die Küsten Großbritanniens, Spaniens, Portugals, Irlands und Norwegens. In Schottland könnten bis zum Jahr 2020 rund vierzig Prozent des Strombedarfs auf diese Art gedeckt werden.

Bislang kostet der Wellenstrom in der Produktion bis zu zehn Cent pro Kilowattstunde. Der Preis ist damit etwa doppelt so hoch wie der von Windenergie. Die Wellenkraftwerksbetreiber hoffen, den Preis innerhalb der nächsten zehn Jahre auf vier Cent zu senken und damit dem von Kohle und Gas anzugleichen.

Bestimmte Firmen behaupten, mit ihren jeweiligen Technologien in Serienfertigung bereits jetzt auf einen Erzeugerpreis von 3 Cent/kWh kommen und damit konkurrenzfähig sein zu können (z. B. Ocean Power Technologies Inc., SDE Wave Energy Ltd., Wave Dragon ApS).[1]

Funktionsprinzipien

Die Nutzung der Wellenenergie ist mit verschiedenen Prinzipien möglich:

- Pneumatische Kammer: Nutzung der ein- und ausströmenden Luft in einer Kammer, in der sich der Wasserspiegel durch eine Verbindung zum Meer hebt und senkt, durch einen Windgenerator.

- Relativbewegung von Schwimmkörpern – sogenannte Seeschlange – zueinander oder zum Ufer. Die Bewegung wird dabei meist über hydraulische Systeme umgesetzt, die den Generator antreiben.

- Nutzung der potenziellen Energie (Höhenenergie) auflaufender Wellen auf eine Rampe (Projekt Wave Dragon)

- Nutzung von Bodenwellen (Projekt WaveRoller)

Pneumatische Kammer

Ein erstes Wellenkraftwerk auf Basis des OWC-Prinzips („oscillating water column“, deutsch: schwingende Wassersäule) ist seit 2001 auf der schottischen Insel Islay in Betrieb und speist damit erstmalig Strom in ein kommerzielles Stromnetz ein. Es wurde von Voith Hydro gebaut. In diesem Kraftwerkstyp drückt jede Welle das Wasser in kaminartige Betonröhren und zieht es dann bei einem Wellental wieder heraus. Am oberen Ende münden die Röhren in Turbinen. Durch die sich auf und ab bewegende Wassersäule wird die Luft in den Betonröhren abwechselnd komprimiert bzw. angesaugt. Dadurch entsteht im Auslass ein schneller Luftstrom, der eine Wells-Turbine antreibt.

Die bisherigen Leistungsdaten des Kraftwerkes auf Islay (Limpet) sind jedoch enttäuschend. Die ursprünglich vorgesehene Jahresdurchschnittsleistung von 500 kW musste, da beim Entwurf die Auswirkung eines Meeresbodenplateaus nicht berücksichtigt worden war, auf 212 kW reduziert werden. Insgesamt wurde 2002 jedoch nur eine Durchschnittsleistung von 21 kW erreicht.[2]

Für 2006 plant das schottisch-färöische Konsortium SeWave die Inbetriebnahme eines Wellenkraftwerks auf der färöischen Insel Sandoy. Es beruht auf der Technologie der Anlage auf Islay. Hierzu werden Tunnel in die Kliffs gebohrt, in denen sich die Generatoren befinden sollen. Es wird das weltweit erste Kraftwerk dieser Art sein, mehrere Millionen Euro kosten und einen Ertrag von 800 Megawattstunden im Jahr liefern. Das entspricht einer durchschnittlichen Leistung von etwa 90 Kilowatt, genug für etwa 40 Haushalte. Danach soll auf den Färöern ein Wellenkraftwerk mit zehn Turbinen entstehen, das etwa 10 Millionen Euro kosten könnte und 13 Gigawattstunden im Jahr (rund 1,5 Megawatt Durchschnittsleistung) produzieren soll. Die Methode der Kliff-Tunnels soll dann auch an Orten wie den Shetlandinseln und Orkney realisiert werden.[3] [4]

Der Unstetigkeit der Energieabgabe, die mit jeder Welle schwankt, versucht man durch Kurzzeitspeicher, beispielsweise Schwungrädern beizukommen. Auch der parallele Betrieb mehrerer gleichartiger Kraftwerke, die räumlich getrennt sind, kann die Schwankungen glätten.

Auftriebskörper

→ Hauptartikel: Seeschlange (Wellenkraftwerk)

Eine Möglichkeit, die Bewegungsenergie der Wellen zu nutzen, wird durch eine Anordnung von beweglichen, durch Gelenke verbundenen, an der Oberfläche schwimmenden Elementen (Teppich) umgesetzt. Die Meereswellen verwinden die Gesamtkonstruktion. In den Gelenken befinden sich Hydraulikzylinder. Durch die Bewegung wird die Arbeitsflüssigkeit durch Röhren mit integrierten Turbinen und Generatoren in die Ausgleichszylinder gedrückt. Die Stromerzeugung ist inhomogen, mittelt sich aber bei Einsatz vieler Geräte.

Eine ähnliche Konstruktion waren die frühen Salter-Enten gewesen. Hier hebt und senkt die Welle die Nockenhebel einer überdimensionalen Achse.

Pionierarbeit leistet seit einigen Jahren die Firma Pelamis Wave Power aus Edinburgh-Schottland. Sie haben das „PELAMIS“ genannte Projekt entwickelt. Das Kraftwerk ähnelt in seinem Aussehen einer Schlange. Daher auch der Name „Pelamis“ (griechisch für Seeschlange). 4 lange Stahlröhren und 3 „Energieumwandlungsgmodule“ mit je 250 kW Leistung ergeben eine P-750 Anlage, die eine Nennleistung von 750 kW hat. Sie ist 150 m lang, hat einen Durchmesser von 3,5 m und wiegt mit Ballast 700 t.

Anfang Oktober 2007 lagen die 3 Anlagen P-750 001, P-750 002 und P-750 003 für letzte Tests im Hafen von Peniche (90 km nördlich von Lissabon). 2008 wurden sie dann nach Norden geschleppt und vor Aguçadoura in der Nähe von Pavoa do Varzim (nördlich von Porto/ Portugal) in Betrieb genommen.

Auch einige Bojen-Konstruktionen[5] nutzen Hydraulikzylinder.

Bei einem Anaconda genannten Modell von Seeschlangen-Wellenkraftwerken besteht der Schwimmkörper im Wesentlichen aus einem gummiartigen Material. Die für die Herstellung nötige Energie sinkt damit im Vergleich zu den aus Stahl bestehenden Körpern anderer Modelle erheblich, wodurch sich die Energiebilanz deutlich verbessert, das heißt die für die Herstellung benötigte Menge an Energie wird in sehr viel kürzerer Zeit von der Anlage selbst wieder erzeugt.[6] [7]

Ebenfalls eine bei Herstellung und Installation energiesparende und evtl. bereits in weniger als 10 Jahren auch sehr preisgünstige Variante aus Kalifornien von SRI International nutzt spezielle Polymere (gummiartige Kunststoffe), die in speziellen Bojen die Wellenbewegung in Strom umwandeln.[8]

Rampe

Das Projekt Wave Dragon[9] besteht aus einem Wellenkonzentrator, der die Wellen durch zwei v-förmig angeordnete Barrieren zur Mitte hin konzentriert. Die so verstärkten Wellen laufen eine Rampe hinauf. Von dort aus fließt das Wasser über Turbinen, die einen Generator antreiben, zurück ins Meer. Die gesamte Anlage ist als schwimmendes Offshore-Kraftwerk ausgelegt und daher nicht an die Küste gebunden. Ein Prototyp existiert bereits seit 2003 in Nissum Bredning, einem Fjord im nördlichen Teil von Dänemark.

Bodenwellen

Für die Nutzung von Bodenwellen kann man eine Platte verwenden, die über Gelenke am Meeresboden verankert sind. Sie schwankt dann mit den Wellen und kann über eine Hydraulik, eine Turbine und einen Generator Strom erzeugen. Dieses Konzept wird von der finnischen Firma AW-Energy verfolgt, die im April 2007 den ersten und im April 2008 den zweiten derartigen Generator in Portugal installiert hat. Ein 1 MW Park soll in den Jahren 2008 und 2009 folgen.

Kombinationsmöglichkeiten

Während bei Meeresströmungskraftwerken[10] die Luft- und Wassermassen in der gleichen Richtung strömen sollten, was nur an den Passatgürteln der Erde gegeben ist, kann die Nutzung der Windkraftanlagen gemeinsam mit der Wellenenergie überall realisiert werden[11] und es gibt eine Fülle von Variationsmöglichkeiten.[12] [13] [14] Durch Synergieeffekte werden Kosten[15] sowohl beim Bau als auch beim Betrieb eingespart. Schon bei der Entwicklung von MUFOW (Multiple Unit Floating Offshore Windfarm)[16] [17] sollten solche Hybridlösungen vom Beginn an im Mittelpunkt stehen.

Probleme

Viele Versuchsanlagen wurden durch Winterstürme zerstört, die etwa hundertmal so viel Leistung liefern wie die Wellenbewegung während der anderen Jahreszeiten.[18] Da deshalb mit Wellenkraftwerken noch keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen, weiß man über die ökologischen Auswirkungen, beispielsweise auf Meereslebewesen, bisher wenig.

Siehe auch

Weblinks

- Einführung in die Nutzung der Wellenenergie

- Geschichte und Gegenwart der Wellenenergie

- Schülerausarbeitung zum Thema Wellenkraftwerk

- Meereswellenkonverter mit Rotoren (PDF-Datei, englisch; 349 kB)

- Wellenenergie – eine hydromechanische Analyse Dissertation von Dr.Ing. Kai-Uwe Graw, 1995. Ausführliche Abhandlung über die Möglichkeiten zur Wellenenergienutzung. (PDF-Datei; 17,08 MB)

- Wellenkraftwerk der schwedischen Firma Seabased (englisch/schwedisch)

- Forschungskraftwerk in Norwegen (englisch / norwegisch)

- Wellenkraft-Bojen aus Spanien (spanisch) Vgl. dazu auch: R. Wandler: Strom aus Wellen. In: taz, 6. Mai 2008

Einzelnachweise

- ↑ wavec.org – Auflistung von Firmen und Institutionen, die sich mit dem Thema „Wellenenergie“ beschäftigen

- ↑ ETSU Report V/06/00180/00 Rep, wavegen.co.uk (PDF)

- ↑ Wellenkraftwerk, Meldung 9. Januar 2004, auf Englisch

- ↑ Wellenkraftwerk, Meldung 6. Januar 2005, auf Englisch

- ↑ vgl. z. B. de.youtube.com

- ↑ 4. Juli 2008, in: New Scientist

- ↑ Renewable Energy World, 15. Juli 2008

- ↑ SRI Demonstrates Ocean Wave-Powered Generator off California Coast, 8. Dezember 2008, SRI International

- ↑ wavedragon.net und de.youtube.com

- ↑ offshore-kraftwerke.kusan.de

- ↑ greenoceanenergy.com

- ↑ oceanpowertechnologies.com

- ↑ waveenergy.de

- ↑ uni-leipzig.de

- ↑ tech.blorge.com

- ↑ kusan.de

- ↑ eru.rl.ac.uk

- ↑ Pico OWC – Wie ein fauchendes Monster. Von den Besonderheiten der Wellenenergiegewinnung auf dem Mittelatlantischen Rücken