„Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“ – Versionsunterschied

Zur Navigation springen

Zur Suche springen

| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt

| Zeile 7: | Zeile 7: | ||

== Geschichte == |

== Geschichte == |

||

LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl |

|||

{{Hauptartikel|Geschichte der Europäischen Integration}} |

|||

[[Datei:Flag_of_Europe.svg|thumb|Die [[Europaflagge]], offizielles Symbol der EWG ab 1986]] |

|||

Die Idee zur Schaffung eines [[Binnenmarkt|Gemeinsamen Marktes]] reicht bis in die Zeit der gescheiterten [[Europäische Verteidigungsgemeinschaft|EVG]]-Verträge 1952 zurück. Verschiedene europäische Politiker wie [[Jean Monnet]], der belgische Außenminister [[Paul-Henri Spaak]] sowie sein niederländisches Pendant [[Johan Willem Beijen|Willem Beyen]] waren maßgeblich an der Wiederbelebung des europäischen Gedankens beteiligt. Sie sahen die beste Möglichkeit der europäischen Kooperation auf wirtschaftlichem Gebiet, da nach der Ablehnung der EVG durch die [[Französische Nationalversammlung]] (30. August 1954) diese Form der europäischen Zusammenarbeit im militärischen und politischen Bereich vorerst fehlgeschlagen war. |

|||

Auf der [[Konferenz von Messina]] im Juni 1955 beschlossen die Außenminister der [[Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl|EGKS]] eine allgemeine wirtschaftliche Einigung der Volkswirtschaften, die Schaffung gemeinsamer [[Supranationalität|supranationaler]] Institutionen, eine Sozialharmonisierung durch Verwirklichung allgemeiner [[Sozialstandard]]s und eine Zusammenarbeit auf dem Nuklearsektor. |

|||

Man beschloss auf der Konferenz von Messina die Einsetzung eines Regierungsausschusses unter Vorsitz von [[Paul-Henri Spaak]] ("[[Spaak-Kommission]]") zur Ausarbeitung der Grundlagen und Möglichkeiten des Gemeinsamen Marktes (Frage nach Einbeziehung verschiedener Wirtschaftssektoren). Innerhalb der [[Bundesregierung (Deutschland)|deutschen Bundesregierung]] gab es unterschiedliche Strömungen; zwei dominierten: |

|||

* die ''[[Institutionalisten]]'' wollten die wirtschaftliche Integration Europas durch Wirtschaftsbestimmungen und eine zentrale Hohe Behörde verwirklichen; |

|||

* die ''[[Funktionalisten]]'' wolten dagegen sie durch [[Freihandel]] und möglichst wenig Eingriffsmöglichkeiten eines europäischen [[Organ (Recht)|Organs]] verwirklichen. |

|||

Die sechs Staaten der EGKS einigten sich bei den Regierungsverhandlungen auf Grund des Berichts der Spaak-Kommission auf die Vereinheitlichung des Gemeinsamen Marktes |

|||

* durch Abschaffung von Kontingentierungen (mengenmäßige Ein- und Ausfuhrbeschränkungen) und [[Zollschranke]]n, |

|||

* durch freien Dienstleistungs-, Personen- und [[Kapitalverkehr]], |

|||

* durch eine gemeinsame [[Handelspolitik]] gegenüber [[Drittstaat]]en und |

|||

* durch die Schaffung europäischer Institutionen. |

|||

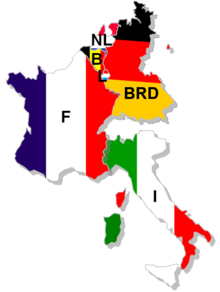

Man erreichte auch eine Einigung hinsichtlich der zivilen Nutzung der [[Atomenergie]] ([[Euratom]]). Die Verhandlungen über den Gemeinsamen Markt standen unter dem Eindruck des [[Ungarnaufstand]]es (1956) und der [[Suezkrise]]; diese führten den Regierungschefs die Notwendigkeit der europäischen Zusammenarbeit eindringlich vor Augen. Der ''[[Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft]]'' (EWG-Vertrag) und jener der ''Europäischen Atomgemeinschaft'' (EAG-Vertrag/Euratom) wurden am 25. März 1957 in Rom von den sechs Mitgliedern der [[Montanunion]] – [[Frankreich]], [[Italien]], [[Deutschland|Bundesrepublik Deutschland]], [[Belgien]], [[Niederlande]] und [[Luxemburg]] – unterzeichnet (''[[Römische Verträge]]'')<ref name="europa_eu_treaties">{{Internetquelle |url=http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_de.htm |titel="Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG-Vertrag - ursprünglicher Text (nicht konsolidierte Fassung)" |zugriff=18.9.2011}}</ref>. Am 1. Januar 1958 traten die Verträge in Kraft<ref name="europa_eu_treaties" />; [[Walter Hallstein]] wurde erster Präsident der EWG-Kommission. |

|||

Zum 1. Januar 1961 kam es zu einer ersten Teilangleichung der nationalen [[Zoll (Abgabe)|Zollsätze]] der EWG-Staaten mit dem Ziel eines einheitlichen [[Außenzoll]]s. Die Verwirklichung der [[Zollunion]] und die Einführung eines gemeinsamen [[Außenzoll]]s erfolgte am 1. Juli 1968. Im Juni 1961 wurde ein [[Assoziierungsabkommen]] der EWG mit [[Griechenland]] unterzeichnet. |

|||

Im Sommer 1961 stellten die drei Staaten [[Irland]] (31. Juli), [[Vereinigtes Königreich|Großbritannien]] (9. August) und [[Dänemark]] (10. August) den Antrag auf Beitritt zur EWG. Am 30. April 1962 beantragte auch [[Norwegen]] den Beitritts. |

|||

Aufgrund des Widerstands Frankreichs wurden die Beitrittsverhandlungen der EWG mit Großbritannien am 29. Januar 1963 abgebrochen. Am 20. Juli 1963 erfolgte die Unterzeichnung des [[Jaundé-Abkommen]]s, ein Assoziierungsabkommen [[Frankophonie|frankophoner]] afrikanischer Staaten und [[Madagaskar]] mit der EWG und am 12. September 1963 [Assoziierungsabkommen EWG – Türkei|mit der Türkei]]. Am 8. April 1965 wurde [[Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften|Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften („Fusionsvertrag“)]] unterzeichnet; damit wurden die Exekutivorgane der [[Europäische Gemeinschaften|Europäischen Gemeinschaften]] (EGKS, EWG und Euratom) zusammengelegt. |

|||

1967 beantragten Großbritannien (10. Mai), Dänemark (11. Mai) und Norwegen (24. Juli) zum zweiten Mal den Beitritt zur EG und [[Schweden]] am 28. Juli erstmals. Ein Assoziierungsabkommen der EG mit Marokko und Tunesien wurde am 4. März 1969 abgeschlossen. Am 29. Juli 1969 wurde ein zweites Jaundé-Abkommen unterzeichnet, das am 1. Januar 1971 in Kraft trat. |

|||

Am 1. und 2. Dezember 1969 fassten die Staats- und Regierungschefs der EG auf ihrem [[Gipfel von Den Haag 1969|Gipfeltreffen in Den Haag]] Beschlüsse zur beschleunigten Integration, zur Einführung einer [[Europäische Wirtschafts- und Währungsunion|Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)]] bis 1980 und zur politischen Zusammenarbeit sowie die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Dänemark, Großbritannien, Irland und Norwegen. |

|||

Mit dem [[Vertrag von Maastricht]] wurde 1992 die EWG, eine der drei [[Europäische Gemeinschaften|Europäischen Gemeinschaften]] (EG), in [[Europäische Gemeinschaft]] (EG) umbenannt und war eine der [[Drei Säulen der Europäischen Union|drei Säulen der Europäische Union]]. |

|||

== Mitgliedstaaten == |

== Mitgliedstaaten == |

||

Version vom 20. März 2012, 11:40 Uhr

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) war der ursprüngliche Name eines Zusammenschlusses europäischer Staaten zur Förderung der gemeinsamen Wirtschaftspolitik im Rahmen der europäischen Integration. Am 25. März 1957 wurde die EWG mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge durch Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland gegründet.

1993 wurde die EWG angesichts ihrer mittlerweile erweiterten Aufgabenstellung in Europäische Gemeinschaft (EG) umbenannt;

am 1.Dezember 2009 wurde sie mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon aufgelöst.

Geschichte

LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl

Mitgliedstaaten

| Staat | Beitritt | Bevölkerung (1990)[1] |

|---|---|---|

| Belgien | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.

|

10.016.000 |

| Dänemark | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.

|

5.146.556 |

| Frankreich | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.

|

56.718.000 |

| Bundesrepublik Deutschland | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.

|

63.254.000 |

| Griechenland | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.

|

10.120.000 |

| Irland | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.

|

3.521.000 |

| Italien | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.

|

56.762.700 |

| Luxemburg | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.

|

384.400 |

| Niederlande | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.

|

14.892.300 |

| Portugal | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.

|

9.862.500 |

| Spanien | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.

|

38.993.800 |

| Vereinigtes Königreich | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort.

|

57.681.000 |

Zeitliche Einordnung

| Unterz. In Kraft Vertrag |

1948 1948 Brüsseler Pakt |

1951 1952 Paris |

1954 1955 Pariser Verträge |

1957 1958 Rom |

1965 1967 Fusions- vertrag |

1986 1987 Einheitliche Europäische Akte |

1992 1993 Maastricht |

1997 1999 Amsterdam |

2001 2003 Nizza |

2007 2009 Lissabon |

|||||||||||

| Europäische Gemeinschaften | Drei Säulen der Europäischen Union | ||||||||||||||||||||

| Europäische Atomgemeinschaft (Euratom) | → | ← | |||||||||||||||||||

| Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) | Vertrag 2002 ausgelaufen | Europäische Union (EU) | |||||||||||||||||||

| Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) | Europäische Gemeinschaft (EG) | ||||||||||||||||||||

| → | Justiz und Inneres (JI) | ||||||||||||||||||||

| Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS) | ← | ||||||||||||||||||||

| Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ) | → | Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) | ← | ||||||||||||||||||

| Westunion (WU) | Westeuropäische Union (WEU) | ||||||||||||||||||||

| aufgelöst zum 1. Juli 2011 | |||||||||||||||||||||

Siehe auch

Literatur

- Gerbet, Pierre: La naissance du marché commun, Brüssel 1987 (frz.), ISBN 2-87027-222-7

- Knipping, Franz: Rom, 25. März 1957 – Die Einigung Europas, München 2004, ISBN 3-423-30609-2

Weblinks

- Geschichte der Römischen Verträge European Navigator

- www.dhm.de – Lebendiges virtuelles Museum Online

- Die EWG und deren Perzeption in der deutschen Öffentlichkeit

Einzelnachweise

- ↑ Zahlen nach Populstat.info