Kloster Sterkrade

| Kloster Sterkrade | |

|---|---|

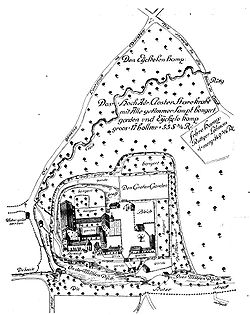

Plan des Klosters Sterkrade aus dem Jahr 1727 | |

| Lage | Nordrhein-Westfalen |

| Koordinaten: | 51° 30′ 36″ N, 6° 50′ 54,2″ O |

| Gründungsjahr | 1240 |

| Jahr der Auflösung/ Aufhebung |

1809 |

| Jahr der Wiederbesiedlung | 1898 Schwestern von der göttlichen Vorsehung |

| Mutterkloster | Kloster Duissern |

Das Kloster Sterkrade war ein Kloster der Zisterzienserinnen im heutigen Stadtteil Sterkrade von Oberhausen, das im Jahr 1240 als Filiale des Klosters Duissern in Duissern gestiftet wurde. Es wurde 1809 während der Napoleonischen Besetzung aufgehoben.

Gründung

Die Gründung ging von den adeligen Familie von Hillen und von Holten aus. Sie haben das Kloster auch wirtschaftlich gefördert. Im Jahr 1240 erhielt die Äbtissin von Düssern Regenvidis von Hillen die Genehmigung des Kölner Erzbischofs Konrad von Hochstaden zur Gründung eines Filialklosters auf dem Besitz ihrer Familie. Konrad von Hillen, Richter im Vest Recklinghausen, ein Bruder der Äbtissin, verkaufte 1241 dem Kloster das Gut Defte. Das dort eingerichtete Kloster wurde bald wieder aufgegeben. Adolph von Holten stellte der Gemeinschaft seinen Besitz Sterkrade zur Verfügung. Dessen Erbtochter Mechthild von Holten übertrug dem Kloster ihre Anteile an der Kirche in Sterkrade und das dazugehörende Patronatsrecht. Außerdem schenkte sie dem Kloster Landbesitz, eine Mühle und einen Fischteich. Die Pfarrkirche diente den Nonnen auch als Klosterkirche. Im Jahr 1271 wurde das Kloster offiziell in den Zisterzienserorden aufgenommen und dem Kloster Kamp unterstellt. Anfangs kamen die Nonnen aus dem Kreis der Töchter der Burgmannen der Burg Holte. Vögte waren die Grafen von der Mark. Im Jahr 1278 verzichteten diese auf die Einkünfte als Vogt zu Gunsten des Klosters. Die Zahl der Insassen soll um 1280 20 Nonnen betragen haben.

Spätmittelalter

Das Kloster wurde wohlhabend. Bis ins 14. Jahrhunderts erlebte es einen wirtschaftlichen Aufschwung. Es profitierte von weiteren Schenkungen. Es besaß Grundbesitz in Sterkrade, Kirchhellen, Bottrop, Gladbeck, Hünxe, Dinslaken, Walsum, Holten, Beeck, Hamborn, Mülheim und Borbeck. Seit 1338 lag die Landeshoheit beim Grafen von Kleve.

In der Zeit der Äbtissinnen Lisa von Stecke (1382–1418) und Adelheid von der Hoven ließ die Klosterzucht nach. Stattdessen setzte eine Verweltlichung ein.

Seit dem 15. Jahrhunderts war das Kloster zudem vielfach von Zerstörungen, Plünderungen und erzwungenen Kriegskontributionen betroffen. Aus diesem Grund war die Gemeinschaft häufig in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. In vorübergehenden Phasen des ökonomischen Aufschwungs wurden die Klostergebäude wieder aufgebaut oder erneuert.

Besonders schwierig war die Lage während der Soester Fehde. Zu dieser Zeit war das monastische Leben fast vollständig zum Erliegen gekommen. Vermögenswerte und Besitzungen wurden verpfändet. Äbtissin Hadewigis von Loe (1461–1473) erbat von Papst Pius II. eine Überprüfung aller früherer Verträge zur Übertragung von Vermögenswerten. Der Papst setzte eine Kommission zur Wiederbeschaffung des früheren Klostervermögens ein. Über den Erfolg ist nichts bekannt. Auch die Landesherren beteiligten sich an der Erneuerung des Besitzes. Kurze Zeit später setzte unterstützt vom Landesherren auch eine Reform des geistigen Lebens, teilweise gegen den Widerstand einiger Nonnen, ein. Es kam auch zu Erneuerung der Klosterbauten. Im Jahr 1484 erhielt die Klosterkirche ein neues Chorgestühl. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts wurde der Gemeindegottesdienst in einem Teil des Kreuzganges abgehalten.

Frühe Neuzeit

Obwohl das Herzogtum Kleve protestantisch wurde, blieb Kloster Sterkrade katholisch. Ob die Reformation zum Klosteraustritt von Nonnen oder ähnlichen Folgen führte, ist nicht bekannt. Allerdings mussten sich die Äbtissinnen zeitweise gegen protestantisch gesinnte Pfarrer zur Wehr setzten. Im Zuge der Visitationen zur Zeit der Gegenreformation wurde Sterkrade 1574 durch Generalabt Nicolaus Boucherat besucht. Er fand eine Gemeinschaft von 14 Nonnen vor. Da es nicht den Beschlüssen des Konzils von Trient folgte, sollte das Kloster in dessen Sinn reformiert werden.

Während des Truchsessischen Krieges wurde das Kloster 1583 erneut zerstört. Der Konvent musste bis zum Wiederaufbau fast vierzig Jahre in Holten verbringen. In dieser Zeit gab es zwischen 1597 und 1617 keine Äbtissin. Die Klausurbestimmugen wurden nicht mehr streng eingehalten. Seit dieser Zeit ist die kirchenrechtliche Stellung unklar. Es gab in den folgenden Jahrhunderten neben dem Klosterbegriff auch die Bezeichnung adeliges Stift, hochadelige Abtei, hochadeliges freies Kloster oder freiadeliger Konvent. Seit 1618 erfolgte der Wiederaufbau. Während des dreißigjährigen Krieges wurde das Kloster geplündert. Am Ende des Krieges verweigerten die Nonnen dem Nuntius Fabio Chisi (später Alexander VII.) auf dessen Weg zum Friedenskongress in Münster die Unterkunft. Im Jahr 1663 wurde die Äbtissin Anna Maria von Capellen (1627–1663) auf Grund von Klagen ihrer Mitschwestern ihres Amtes enthoben.

Im Jahr 1701 wurde der östliche Flügel des Klosters neu erbaut. Das Kloster wurde ab 1738 zu einem bedeutenden Wallfahrtsort durch das so genannte Sterkrader Gnadenbild.

Auflösung des Klosters

Das Kloster wurde 1809 aufgehoben. Im Jahr 1816 wurden die Klostergüter vom preußischen Staat verkauft. Auf dem Besitz entwickelte sich die Gute-Hoffnungs-Hütte Oberhausen.

Von den Baulichkeiten ist nichts erhalten. An der Stelle der alten romanischen Klosterkirche wurde 1872[1] ein Neubau errichtet. Dieser wurde am 24. März 1945 sehr stark beschädigt und später abgerissen. 1953 wurde die heutige dritte Pfarrkirche der katholischen Propstei St. Clemens in Sterkrade an dieser Stelle erstellt.

Neugründung des Klosters

Im Jahre 1898 kamen die Schwestern von der göttlichen Vorsehung nach Sterkrade und bezogen das Kloster. Sie waren hauptsächlich in der Kranken- und Altenpflege tätig und betreuten den Kindergarten der St.Clemens Pfarre.

Im Januar 1969 stürzte als Folge des strengen Winters ein Teil des Dachstuhls ein. Die Nonnen zogen danach in das bereits seit 1968 im Bau befindliche neue Gebäude hinter der St.Clemens Kirche ein. Bedingt durch die Altersstruktur der hier lebenden Schwestern wurden vor einigen Jahren ihre Tätigkeiten beendet. Im November 2012 werden die Schwestern das Kloster verlassen. Es wird nach einem anderen Orden gesucht, der das Kloster übernehmen kann. [2]

Seit dem Mai 2014 wird das Kloster von Schwestern des Ordens Medizinische Schwestern St.Joseph (Medical Sisters St.Joseph) (gegründet 1947 in Indien) bewohnt.[3]

Einzelnachweise

- ↑ Elm/Mattler S.12

- ↑ WAZ Stephanie Weitmann: Die Schwestern verlassen St.Clemens 7. August 2012

- ↑ St.Clemens-Gemeinde heißt neue Schwestern willkommen WAZ 18.Juni 2014

Literatur

- Christina Dickau: Zisterzienserinnen im Kloster Sterkrade. In: Ursprünge und Entwicklungen der Stadt Oberhausen, Quellen und Forschungen zu ihrer Geschichte, Bd. 7 (2003), S. 105–129

- Monika Elm und Willi Mattler: Die Sterkrader Propsteikirche St.Clemens, vormals Abteikirche der Zisterzienserinnen. Selbstverlag, Oberhausen 2008

- Stephan Flechsig: Das Zisterzienserinnenkloster „Rivulus Sanctae Mariae“ in Sterkrade. In: Ursprünge und Entwicklungen der Stadt Oberhausen. Quellen und Forschungen zu ihrer Geschichte. Bd. 1. Hrsg. von der Historischen Gesellschaft Oberhausen. Verlag Karl Maria Laufen, Oberhausen 1991, S. 32–44

- Stephan Flechsig: Der Grundbesitz des Klosters Sterkrade aufgrund der urkundlichen Überlieferung im hohen und späten Mittelalter. In: Ursprünge und Entwicklungen der Stadt Oberhausen. Quellen und Forschungen zu ihrer Geschichte. Bd. 2. Hrsg. von der Historischen Gesellschaft Oberhausen. Verlag Karl Maria Laufen, Oberhausen 1992, S. 87–126

- Roland Günter: Oberhausen. Schwann, Düsseldorf 1975, S. 99–104 (Die Denkmäler des Rheinlandes Bd. 22)

- Wilhelm Mattler: Die Sterkrader Zisterzienserinnen-Abtei und die Propsteikirche St. Clemens. Selbstverlag, Oberhausen 1994

- Andreas Möhlig: Reformatio und reclusio. Das Zisterzienserinnenkloster Sterkrade im Spätmittelalter. In: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 212 (2009), S. 71–97

- Günter von Roden: Die Bistümer der Kirchenprovinz Köln. Das Erzbistum Köln IV. Die Zisterzienserinnenklöster Saarn, Duissern, Sterkrade. Berlin, 1984, ISBN 978-3-11-009831-0 (Germania Sacra NF. Bd. 18)

- Wilhelm Seipp: Oberhausener Heimatbuch. Hrsg. von der Stadt Oberhausen. Selbstverlag, Oberhausen 1964, S. 122–129

Weblinks

- A. U. Lindemann (PDF; 257 kB)

- Eintrag auf Kamps Töchter