„Wasserrohrkessel“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

→Entwicklung: erg Belege |

Einleitung allgemein verständlicher und erg, Quellen hinzu, Formatierung |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Belege}} |

|||

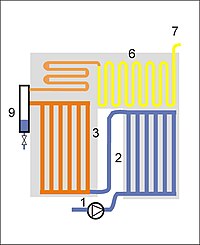

[[Datei:Wasserrohrkessel.png|mini|Schema eines kleineren Wasserrohrkessels (Schiffskessel)]] |

[[Datei:Wasserrohrkessel.png|mini|Schema eines kleineren Wasserrohrkessels (Schiffskessel)]] |

||

Ein '''Wasserrohrkessel''' ist eine [[Dampfkessel]]bauart. Er zeichnet sich dadurch aus, dass das Wasser in den Rohren geführt wird. Der Wasserrohrkessel kann als Dampf- oder Heißwassererzeuger eingesetzt werden. |

Ein '''Wasserrohrkessel''' ist eine [[Dampfkessel]]bauart. Er zeichnet sich dadurch aus, dass das Wasser in den [[Rohr (Technik)|Rohren]] geführt wird, im Gegensatz zum [[Großwasserraumkessel]], wo die [[Rauchgas|Rauchgase]] in den Rohren geführt werden. Der Wasserrohrkessel kann als Dampf- oder Heißwassererzeuger eingesetzt werden. |

||

== Allgemeines == |

== Allgemeines == |

||

Der einfache Großwasserraumkessel kann bei Gas- und Ölfeuerungen für Dampfleistungen bis 25 t pro Stunde und Drücken bis 32 bar<ref name=":2">{{Internetquelle |autor=Dennis Pudeck |url=http://www.kesselsysteme.de/lexikon/wasserrohrkessel/wasserrohrkessel.html |titel=Wasserrohrkessel, Zwangsdurchlaufkessel, Wasserkessel |werk= |hrsg=Georg Hagelschuer GmbH |datum= |zugriff=2018-10-14 |sprache=de-DE}}</ref> eingesetzt werden. Für höhere Leistungen und Drücke, sowie für die automatisierte Ver[[feuerung]] von Festbrennstoffen sind die Großwasserraumkessel nicht mehr einsetzbar. Die einzusetzenden Materialien wären zu stark, sodass bei der Beheizung unzulässig hohe Spannungen in den Werkstoffen entstehen würden, weil der Kessel nicht mehr der Wärmedehnung folgen könnte.<ref name=":3">{{Literatur |Autor=Walter Mentz |Titel=Deutscher Schiffsmaschinenbau |Hrsg= |Sammelwerk=Deutscher Schiffbau 1913 |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Carl Marfels Aktiengesellschaft |Ort= |Datum=2012 |ISBN=9783864445026 |Seiten=125 |Online=https://books.google.de/books?id=ZjTX_rmKpCgC&pg=PA125 |Abruf=2018-10-14}}</ref> Es muss deshalb auf die kompliziertere Konstruktion des Wasserrohrkessels ausgewichen werden. |

|||

Im Bereich von Gas- und Ölfeuerungen mit Dampfleistungen bis 25 t pro Stunde und Drücken bis 32 bar werden bei Neuanlagen nur noch [[Großwasserraumkessel]] eingesetzt, da die Kessel beim Hersteller betriebsfertig und rationeller montiert werden können. Der Großwasserraumkessel ist für die automatisierte Ver[[feuerung]] von Festbrennstoffen nicht geeignet, oder es muss eine Brennkammer vorgelagert werden. |

|||

Bei einem Wasserrohrkessel befindet sich das Wasser in Rohren, die durch den [[Feuerraum]] verlaufen und durch die [[Wärmestrahlung|Strahlungswärme]] der Verbrennung beheizt werden. Das Wasser in den Rohren wird erhitzt und verdampft, der Dampf wird kann in weiteren Rohren [[Überhitzer|überhitzt]] werden. Die Wasserrohre haben im Vergleich zu den Mänteln von Großraumwasserkesseln geringe Wandstärken und lassen sich einfach herstellen, sodass mit wenig Materialeinsatz hohe Drücke und Temperaturen erreicht werden können. Zum Beispiel kann ein 200 MW-Kessel von einem [[Braunkohlekraftwerk]] Dampf mit 150 bar Druck und einer Temperatur von 530 °C erzeugen. Die Gesamtlänge der verbauten Rohre in diesem Kessel ist beachtlich, sie beträgt etwa 600 km.<ref name=":2" /> |

|||

Für höhere Drücke können Großwasserraumkessel nicht mehr eingesetzt werden. Die Rohre im Wasserrohrkessel haben wesentlich geringere Wandstärken als die Mäntel von Großraumwasserkesseln. Der Wasserrohrkessel ist bei entsprechender Auslegung des Feuerungsraumes für die Verfeuerung aller Brennstoffe geeignet. In den Rauchgasweg können [[Rußbläser]] eingefahren werden, um bei starkem Staubanfall die Heizflächen zu säubern. |

|||

Wasserrohrkessel haben gegenüber Großwasserraumkessel gleicher Leistung ein kleineres Wasservolumen und sind von der Konstruktion weniger empfindlich gegenüber Wärmespannungen. Dies ermöglicht gegenüber dem Großwasserraumkessel ein schnelleres Anheizen, macht den Kessel aber auch empfindlicher gegenüber Wassermangel. Weiter muss der [[Hydrochemie|Wasserchemie]] im Vergleich zum Großwasserraumkessel mehr Beachtung geschenkt werden, damit sich kein [[Kesselstein]] in den Rohren bildet.<ref name=":3" /> Ablagerungen in den Rohren behindern den Wärmeübergang an das Wasser, sodass die Rohre lokal überhitzen können und reissen. Feuerungsseitig werden [[Rußbläser]] eingesetzt, um bei starkem Staubanfall die Heizflächen zu säubern. |

|||

== Entwicklung == |

|||

== Geschichte == |

|||

[[Datei:Teilkammerkessel.jpg|mini|200px|Teilkammerkessel um 1900]] |

[[Datei:Teilkammerkessel.jpg|mini|200px|Teilkammerkessel um 1900]] |

||

Die erste Bauart des Wasserrohrkessels (ursprüngliche Bezeichnung Wasserröhrenkessel) war der '''Schrägrohrkessel'''. Der erste brauchbare Kessel dieser Bauart wurde von [[Ernst Alban]] aus Schwerin errichtet, der 1840 als Einkammer- und 1847 als Zweikammerkessel ausgeführt worden ist.<ref name=":0">Münzinger, S. 5</ref> Die Rohre dieser Kesselbauart sind in einem Winkel von etwa 15° angeordnet. Die Rohre sind beidseitig in Wasserkammern aus Schmiedestahl eingewalzt. Die Kammern waren gegenüber jeder [[Einwalzen (Verbindungstechnik)|Rohreinwalzung]] mit einem Verschluss versehen, um die Rohre reinigen oder austauschen zu können. Die großflächigen Kammern mussten mit Stehbolzen versteift werden. Die Kammer bildete ein Bauteil, |

Die erste Bauart des Wasserrohrkessels (ursprüngliche Bezeichnung Wasserröhrenkessel) war der '''Schrägrohrkessel'''. Der erste brauchbare Kessel dieser Bauart wurde von [[Ernst Alban]] aus Schwerin errichtet, der 1840 als Einkammer- und 1847 als Zweikammerkessel ausgeführt worden ist.<ref name=":0">Münzinger, S. 5</ref> Die Rohre dieser Kesselbauart sind in einem Winkel von etwa 15° angeordnet. Die Rohre sind beidseitig in Wasserkammern aus Schmiedestahl eingewalzt. Die Kammern waren gegenüber jeder [[Einwalzen (Verbindungstechnik)|Rohreinwalzung]] mit einem Verschluss versehen, um die Rohre reinigen oder austauschen zu können. Die großflächigen Kammern mussten mit Stehbolzen versteift werden. Die Kammer bildete ein Bauteil, sodass auch der Begriff '''Großkammerkessel''' für diese Bauart des Schrägrohrkessels verwendet worden ist. Die Rauchgase werden durch die hinter dem Verbrennungsraum eingebrachte Ausmauerung oft mehrfach umgeleitet, damit die Verdampferrohre möglichst senkrecht von dem Rauchgase angeströmt werden. Die Kammern sind über eine weniger beheizte Rohrleitung mit der [[Trommel (Dampfkessel)|Kesseltrommel]] verbunden. Das Wasser strömt von der Trommel über eine groß dimensionierte Rohrverbindung in die tiefer liegende Wasserkammer und verteilt sich auf die Verdampferrohre. Durch den Wärmeübergang vom Rauchgasstrom wird das Wasser erhitzt und teilweise verdampft und steigt in den Verdampferrohren empor. Von der höher liegenden Kammer wurde der Wasser-Dampf-Strom in den oberen Dampfraum der Trommel geleitet.<ref name=":1">Münzinger, S. 17–18</ref> |

||

1867 ließ [[Stephen Wilcox]] den ersten '''Sektionalkessel''' oder '''Teilkammerkessel''' patentieren.<ref>Münzinger, S. 6</ref> Es wurde keine durchgehende Wasserkammer mehr eingesetzt, sondern die versetzt angeordneten Verdampferrohre wurden durch eine wellenförmige Teilkammer verbunden, sodass immer ein Rohr mit dem versetzt darüber liegenden verbunden ist. Diese Teilkammern sind mit den Ein- und Austrittssammelrohr verbunden. Der Vorteil dieser Anordnung ist eine höhere Elastizität, und sie ermöglichte eine Massenfertigung mit individueller Anpassung der Anzahl der Rohrreihen und somit der Dampfleistung an die jeweiligen Kundenwünsche. |

|||

Die damalige Dampfleistung betrug 2,4 Tonnen Dampf pro Stunde. Wesentliche Voraussetzung für die weitere Leistungssteigerung war die Entwicklung des nahtlosen Rohrs durch die Gebrüder [[Mannesmann]] im Jahre 1886. |

Die damalige Dampfleistung betrug 2,4 Tonnen Dampf pro Stunde. Wesentliche Voraussetzung für die weitere Leistungssteigerung war die Entwicklung des nahtlosen Rohrs durch die Gebrüder [[Mannesmann]] im Jahre 1886.<ref>{{Literatur |Autor=Hans-Burkhard Horlacher, Ulf Helbig |Titel=Rohrleitungen 1: Grundlagen, Rohrwerkstoffe, Komponenten |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Springer-Verlag |Ort= |Datum=2016-09-22 |ISBN=9783642397820 |Seiten=11 |Online=https://books.google.de/books?id=8GwgDQAAQBAJ&pg=PA11 |Abruf=2018-10-14}}</ref> |

||

Die Weiterentwicklung war der '''Steilrohrkessel'''. Namensgebend ist die steile, fast senkrechte Anordnung der Rohre, die in einen Unter- und Oberkessel münden. Garbe baute 1904 den ersten Steilrohrkessel mit geraden Rohren, es folgte 1906 der '''Stirlingkessel''' mit gebogenen Rohren, der es erlaubte, alle Rohre senkrecht in die Trommel einzuführen. Der Unter- und Oberkessel waren genietete Bauteile, in die die Rohre eingewalzt worden sind. Der Vorteil der Bauart ist der geringere Flächenbedarf, da die Kessel gegenüber den Schrägrohrkesseln an Bauhöhe zunahmen. Ferner entfielen die aufwendigen Kammern mit der hohen Anzahl von Verschlüssen und Dichtelementen. Zwischen den Rohrreihen ist rauchgasseitig eine Scheidewand eingelassen. Der vordere Teil der Rohrreihen wird durch die heißeren Rauchgase stärker beheizt als die Rohrreihen auf der Abströmseite des Rauchgases. Aufgrund des unterschiedlichen Wärmeüberganges bildeten die rückwärtigen Rohrreihen die Fallrohre, und in den stärker beheizten vorderen Rohren stieg das Wasser zum Oberkessel empor und erzeugte so den Naturumlauf. Allerdings wurde der Wasserumlauf der ersten Steilrohrkessel schlechter eingestuft als der der Schrägrohrkessel. Um 1910 lag der Durchmesser der Verdampferrohre bei 80 bis 100 mm, die Betriebsdrücke betrugen um 15 bar, und die Heizflächen hatten ein Ausmaß von bis zu 350 m². Die spezifische Dampferzeugung lag bei 12 bis 18 kg/(m² h). |

Die Weiterentwicklung war der '''Steilrohrkessel'''. Namensgebend ist die steile, fast senkrechte Anordnung der Rohre, die in einen Unter- und Oberkessel münden. Garbe baute 1904 den ersten Steilrohrkessel mit geraden Rohren,<ref name=":4">Münzinger, S. 8</ref> es folgte 1906 der '''Stirlingkessel''' mit gebogenen Rohren,<ref name=":4" /> der es erlaubte, alle Rohre senkrecht in die Trommel einzuführen. Der Unter- und Oberkessel waren genietete Bauteile, in die die Rohre eingewalzt worden sind. Der Vorteil der Bauart ist der geringere Flächenbedarf, da die Kessel gegenüber den Schrägrohrkesseln an Bauhöhe zunahmen. Ferner entfielen die aufwendigen Kammern mit der hohen Anzahl von Verschlüssen und Dichtelementen. Zwischen den Rohrreihen ist rauchgasseitig eine Scheidewand eingelassen. Der vordere Teil der Rohrreihen wird durch die heißeren Rauchgase stärker beheizt als die Rohrreihen auf der Abströmseite des Rauchgases. Aufgrund des unterschiedlichen Wärmeüberganges bildeten die rückwärtigen Rohrreihen die Fallrohre, und in den stärker beheizten vorderen Rohren stieg das Wasser zum Oberkessel empor und erzeugte so den Naturumlauf. Allerdings wurde der Wasserumlauf der ersten Steilrohrkessel schlechter eingestuft als der der Schrägrohrkessel. Um 1910 lag der Durchmesser der Verdampferrohre bei 80 bis 100 mm, die Betriebsdrücke betrugen um 15 bar, und die Heizflächen hatten ein Ausmaß von bis zu 350 m². Die spezifische Dampferzeugung lag bei 12 bis 18 kg/(m² h). |

||

1918 wurde [[Staubfeuerung|Kohlenstaub]] im Dauerbetrieb für die Befeuerung eines Wasserrohrkessels erstmals eingesetzt. Im Laufe der weiteren technischen Entwicklung wurden 1927/28 Betriebsdrücke von 100 bar erreicht. Eine weitere Anhebung der Betriebsdrücke in [[Naturumlaufkessel]]n wird durch die zunehmende Wandstärke der Trommeln begrenzt. In der Folge wurden [[Zwangdurchlaufkessel]] entwickelt, die keine Trommel benötigen. |

1918 wurde [[Staubfeuerung|Kohlenstaub]] im Dauerbetrieb für die Befeuerung eines Wasserrohrkessels erstmals eingesetzt. Im Laufe der weiteren technischen Entwicklung wurden 1927/28 Betriebsdrücke von 100 bar erreicht. Eine weitere Anhebung der Betriebsdrücke in [[Naturumlaufkessel]]n wird durch die zunehmende Wandstärke der Trommeln begrenzt. In der Folge wurden [[Zwangdurchlaufkessel]] entwickelt, die keine Trommel benötigen. |

||

| Zeile 24: | Zeile 25: | ||

== Bauformen == |

== Bauformen == |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | * [[Naturumlaufkessel]], die nur mit der [[Speisepumpe]] mit Wasser vom [[Kondensator (Dampfturbine)|Kondensator]] beschickt werden und in denen das Wasser zwischen den oberen und unteren Sammelbehältern auf natürliche Weise [[Dynamischer Auftrieb#Die Zirkulation – der Beobachter am Boden|zirkuliert]], |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

<gallery widths="200" heights="245"> |

<gallery widths="200" heights="245"> |

||

Naturumlaufkessel.jpg|Naturumlaufkessel<br /> 1 SPW-Pumpe<br /> 2 SPW-Vorwärmer<br /> 3 Verdampfer<br /> 4 [[Fallrohr (Dampfkessel)|Fallrohre]]<br /> 5 Trommel<br /> 6 Überhitzer<br /> 7 zur Turbine |

Naturumlaufkessel.jpg|Naturumlaufkessel<br /> 1 SPW-Pumpe<br /> 2 SPW-Vorwärmer<br /> 3 Verdampfer<br /> 4 [[Fallrohr (Dampfkessel)|Fallrohre]]<br /> 5 Trommel<br /> 6 Überhitzer<br /> 7 zur Turbine<br /><br />SPW = [[Speisewasser]] |

||

Zwangsumlaufkessel.jpg|Zwangumlaufkessel <br />1 SPW-Pumpe<br /> 2 SPW-Vorwärmer<br /> 3 Verdampfer<br /> 4 Fallrohre<br /> 5 Trommel<br /> 6 Überhitzer<br /> 7 zur Turbine<br /> 8 Umwälzpumpe |

Zwangsumlaufkessel.jpg|Zwangumlaufkessel <br />1 SPW-Pumpe<br /> 2 SPW-Vorwärmer<br /> 3 Verdampfer<br /> 4 Fallrohre<br /> 5 Trommel<br /> 6 Überhitzer<br /> 7 zur Turbine<br /> 8 Umwälzpumpe |

||

Bensonkessel.jpg|Zwangdurchlaufkessel Bauart:Bensonkessel<br /> 1 SPW-Pumpe<br /> 2 SPW-Vorwärmer<br /> 3 Verdampfer<br /> 6 Überhitzer<br /> 7 zur Turbine |

Bensonkessel.jpg|Zwangdurchlaufkessel Bauart:Bensonkessel<br /> 1 SPW-Pumpe<br /> 2 SPW-Vorwärmer<br /> 3 Verdampfer<br /> 6 Überhitzer<br /> 7 zur Turbine |

||

| Zeile 31: | Zeile 37: | ||

</gallery> |

</gallery> |

||

=== Konstruktion === |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Der Großraum des Verdampfers ist weitgehend selbsttragend (die Rohrwände bestehen aus miteinander verschweißten Rohren). Das übrige [[Tragwerk (Bauwesen)|Tragwerk]] eines Wasserrohrkessels besteht im Wesentlichen aus [[Stahlprofil]]en mit [[Fundament]]en aus [[Beton]]. Alternativ kann auch [[Stahlbeton]] für das Tragwerk verwendet werden. Die Außenwände des Tragwerkes sind [[Wärmedämmung|wärmegedämmt]] und mit [[Blech]]en für den [[Wetter]]- und [[Lärmschutz]] verkleidet. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Der Großraum des Verdampfers ist weitgehend selbsttragend (die Rohrwände bestehen aus miteinander verschweißten Rohren). Das übrige [[Tragwerk]] eines Wasserrohrkessels besteht im Wesentlichen aus [[Stahlprofil]]en mit [[Fundament]]en aus [[Beton]]. Alternativ kann auch [[Stahlbeton]] für das Tragwerk verwendet werden. Die Außenwände des Tragwerkes sind [[Wärmedämmung|wärmegedämmt]] und mit [[Blech]]en für den [[Wetter]]- und [[Lärmschutz]] verkleidet. |

||

Typische Rohrabmessungen sind: |

Typische Rohrabmessungen sind: |

||

* Vorwärmer: |

* Vorwärmer: 38 × 3,5 mm |

||

* Verdampfer: |

* Verdampfer: 60 × 5 mm |

||

* Überhitzer: |

* Überhitzer: 32 × 5 mm |

||

=== Verwendung der Kesseltypen === |

=== Verwendung der Kesseltypen === |

||

| Zeile 59: | Zeile 60: | ||

* Kraftwerksdampferzeuger (Europa, Russland, Japan) mit unterkritischen Dampfparametern |

* Kraftwerksdampferzeuger (Europa, Russland, Japan) mit unterkritischen Dampfparametern |

||

* Kraftwerksdampferzeuger mit überkritischen Dampfparametern |

* Kraftwerksdampferzeuger mit überkritischen Dampfparametern |

||

* Hochtemperaturreaktor<ref>{{Literatur |Autor=Maximilian Ledinegg |Titel=Dampferzeugung Dampfkessel, Feuerungen: einschließlich Atomreaktoren |Verlag=Springer-Verlag |Datum=2013-03-08 |ISBN=9783709181508 |Online=https://books.google.de/books?id=sUrMBgAAQBAJ&pg=PA463 |Abruf=2018-10-14}}</ref> |

|||

* Hochtemperaturreaktor<ref name=tum>[https://campus.tum.de/tumonline/LV_TX.wbDisplayTerminDoc?pTerminDocNr=3053 Prozesstechnik, Kapitel 3]</ref> |

|||

== Sicherheit == |

== Sicherheit == |

||

=== Beschaffenheitsanforderungen === |

|||

Wasserrohrkessel sind Druckgeräte im Sinne der [[Druckgeräterichtlinie]] 2014/68/EU und dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn der Hersteller durch ein Konformitätsbewertungsverfahren unter Beteiligung einer [[Benannte Stelle|benannten Stelle]] nachgewiesen hat, dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinie eingehalten hat. Der Hersteller bringt das [[CE-Zeichen]] an und stellt eine [[Konformitätserklärung|EG-Konformitätserklärung]] aus. |

Wasserrohrkessel sind Druckgeräte im Sinne der [[Druckgeräterichtlinie]] 2014/68/EU und dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn der Hersteller durch ein Konformitätsbewertungsverfahren unter Beteiligung einer [[Benannte Stelle|benannten Stelle]] nachgewiesen hat, dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinie eingehalten hat. Der Hersteller bringt das [[CE-Zeichen]] an und stellt eine [[Konformitätserklärung|EG-Konformitätserklärung]] aus. |

||

Harmonisierte Produktnormen für Wasserrohrkessel sind: |

Harmonisierte Produktnormen für Wasserrohrkessel sind: |

||

| Zeile 70: | Zeile 70: | ||

== Literatur == |

== Literatur == |

||

* {{Literatur |Autor=Friedrich Münzinger |Titel=Dampfkraft: Berechnung und Verhalten von Wasserrohrkesseln Erzeugung von Kraft und Wärme. Ein Handbuch für den Praktischen Gebrauch |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Springer-Verlag |Ort= |Datum=2013-11-27 |ISBN=9783642530562 |

* {{Literatur |Autor=Friedrich Münzinger |Titel=Dampfkraft: Berechnung und Verhalten von Wasserrohrkesseln Erzeugung von Kraft und Wärme. Ein Handbuch für den Praktischen Gebrauch |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Springer-Verlag |Ort= |Datum=2013-11-27 |ISBN=9783642530562 |Online=https://books.google.de/books?id=aDjvBgAAQBAJ |Abruf=2018-10-14}} |

||

== Einzelnachweise == |

== Einzelnachweise == |

||

Version vom 14. Oktober 2018, 13:48 Uhr

Ein Wasserrohrkessel ist eine Dampfkesselbauart. Er zeichnet sich dadurch aus, dass das Wasser in den Rohren geführt wird, im Gegensatz zum Großwasserraumkessel, wo die Rauchgase in den Rohren geführt werden. Der Wasserrohrkessel kann als Dampf- oder Heißwassererzeuger eingesetzt werden.

Allgemeines

Der einfache Großwasserraumkessel kann bei Gas- und Ölfeuerungen für Dampfleistungen bis 25 t pro Stunde und Drücken bis 32 bar[1] eingesetzt werden. Für höhere Leistungen und Drücke, sowie für die automatisierte Verfeuerung von Festbrennstoffen sind die Großwasserraumkessel nicht mehr einsetzbar. Die einzusetzenden Materialien wären zu stark, sodass bei der Beheizung unzulässig hohe Spannungen in den Werkstoffen entstehen würden, weil der Kessel nicht mehr der Wärmedehnung folgen könnte.[2] Es muss deshalb auf die kompliziertere Konstruktion des Wasserrohrkessels ausgewichen werden.

Bei einem Wasserrohrkessel befindet sich das Wasser in Rohren, die durch den Feuerraum verlaufen und durch die Strahlungswärme der Verbrennung beheizt werden. Das Wasser in den Rohren wird erhitzt und verdampft, der Dampf wird kann in weiteren Rohren überhitzt werden. Die Wasserrohre haben im Vergleich zu den Mänteln von Großraumwasserkesseln geringe Wandstärken und lassen sich einfach herstellen, sodass mit wenig Materialeinsatz hohe Drücke und Temperaturen erreicht werden können. Zum Beispiel kann ein 200 MW-Kessel von einem Braunkohlekraftwerk Dampf mit 150 bar Druck und einer Temperatur von 530 °C erzeugen. Die Gesamtlänge der verbauten Rohre in diesem Kessel ist beachtlich, sie beträgt etwa 600 km.[1]

Wasserrohrkessel haben gegenüber Großwasserraumkessel gleicher Leistung ein kleineres Wasservolumen und sind von der Konstruktion weniger empfindlich gegenüber Wärmespannungen. Dies ermöglicht gegenüber dem Großwasserraumkessel ein schnelleres Anheizen, macht den Kessel aber auch empfindlicher gegenüber Wassermangel. Weiter muss der Wasserchemie im Vergleich zum Großwasserraumkessel mehr Beachtung geschenkt werden, damit sich kein Kesselstein in den Rohren bildet.[2] Ablagerungen in den Rohren behindern den Wärmeübergang an das Wasser, sodass die Rohre lokal überhitzen können und reissen. Feuerungsseitig werden Rußbläser eingesetzt, um bei starkem Staubanfall die Heizflächen zu säubern.

Geschichte

Die erste Bauart des Wasserrohrkessels (ursprüngliche Bezeichnung Wasserröhrenkessel) war der Schrägrohrkessel. Der erste brauchbare Kessel dieser Bauart wurde von Ernst Alban aus Schwerin errichtet, der 1840 als Einkammer- und 1847 als Zweikammerkessel ausgeführt worden ist.[3] Die Rohre dieser Kesselbauart sind in einem Winkel von etwa 15° angeordnet. Die Rohre sind beidseitig in Wasserkammern aus Schmiedestahl eingewalzt. Die Kammern waren gegenüber jeder Rohreinwalzung mit einem Verschluss versehen, um die Rohre reinigen oder austauschen zu können. Die großflächigen Kammern mussten mit Stehbolzen versteift werden. Die Kammer bildete ein Bauteil, sodass auch der Begriff Großkammerkessel für diese Bauart des Schrägrohrkessels verwendet worden ist. Die Rauchgase werden durch die hinter dem Verbrennungsraum eingebrachte Ausmauerung oft mehrfach umgeleitet, damit die Verdampferrohre möglichst senkrecht von dem Rauchgase angeströmt werden. Die Kammern sind über eine weniger beheizte Rohrleitung mit der Kesseltrommel verbunden. Das Wasser strömt von der Trommel über eine groß dimensionierte Rohrverbindung in die tiefer liegende Wasserkammer und verteilt sich auf die Verdampferrohre. Durch den Wärmeübergang vom Rauchgasstrom wird das Wasser erhitzt und teilweise verdampft und steigt in den Verdampferrohren empor. Von der höher liegenden Kammer wurde der Wasser-Dampf-Strom in den oberen Dampfraum der Trommel geleitet.[4]

1867 ließ Stephen Wilcox den ersten Sektionalkessel oder Teilkammerkessel patentieren.[5] Es wurde keine durchgehende Wasserkammer mehr eingesetzt, sondern die versetzt angeordneten Verdampferrohre wurden durch eine wellenförmige Teilkammer verbunden, sodass immer ein Rohr mit dem versetzt darüber liegenden verbunden ist. Diese Teilkammern sind mit den Ein- und Austrittssammelrohr verbunden. Der Vorteil dieser Anordnung ist eine höhere Elastizität, und sie ermöglichte eine Massenfertigung mit individueller Anpassung der Anzahl der Rohrreihen und somit der Dampfleistung an die jeweiligen Kundenwünsche.

Die damalige Dampfleistung betrug 2,4 Tonnen Dampf pro Stunde. Wesentliche Voraussetzung für die weitere Leistungssteigerung war die Entwicklung des nahtlosen Rohrs durch die Gebrüder Mannesmann im Jahre 1886.[6]

Die Weiterentwicklung war der Steilrohrkessel. Namensgebend ist die steile, fast senkrechte Anordnung der Rohre, die in einen Unter- und Oberkessel münden. Garbe baute 1904 den ersten Steilrohrkessel mit geraden Rohren,[7] es folgte 1906 der Stirlingkessel mit gebogenen Rohren,[7] der es erlaubte, alle Rohre senkrecht in die Trommel einzuführen. Der Unter- und Oberkessel waren genietete Bauteile, in die die Rohre eingewalzt worden sind. Der Vorteil der Bauart ist der geringere Flächenbedarf, da die Kessel gegenüber den Schrägrohrkesseln an Bauhöhe zunahmen. Ferner entfielen die aufwendigen Kammern mit der hohen Anzahl von Verschlüssen und Dichtelementen. Zwischen den Rohrreihen ist rauchgasseitig eine Scheidewand eingelassen. Der vordere Teil der Rohrreihen wird durch die heißeren Rauchgase stärker beheizt als die Rohrreihen auf der Abströmseite des Rauchgases. Aufgrund des unterschiedlichen Wärmeüberganges bildeten die rückwärtigen Rohrreihen die Fallrohre, und in den stärker beheizten vorderen Rohren stieg das Wasser zum Oberkessel empor und erzeugte so den Naturumlauf. Allerdings wurde der Wasserumlauf der ersten Steilrohrkessel schlechter eingestuft als der der Schrägrohrkessel. Um 1910 lag der Durchmesser der Verdampferrohre bei 80 bis 100 mm, die Betriebsdrücke betrugen um 15 bar, und die Heizflächen hatten ein Ausmaß von bis zu 350 m². Die spezifische Dampferzeugung lag bei 12 bis 18 kg/(m² h).

1918 wurde Kohlenstaub im Dauerbetrieb für die Befeuerung eines Wasserrohrkessels erstmals eingesetzt. Im Laufe der weiteren technischen Entwicklung wurden 1927/28 Betriebsdrücke von 100 bar erreicht. Eine weitere Anhebung der Betriebsdrücke in Naturumlaufkesseln wird durch die zunehmende Wandstärke der Trommeln begrenzt. In der Folge wurden Zwangdurchlaufkessel entwickelt, die keine Trommel benötigen.

Die technischen Grenzen der Dampferzeugung liegen derzeit bei Drücken von 300 bar im überkritischen Bereich von Wasser und bei Überhitzungstemperaturen von 600 °C. Die Dampfleistung eines Kraftwerksblocks ist im Laufe der Entwicklung auf derzeit 2.000 t/h angestiegen.

Bauformen

Nach Bauformen unterscheidet man

- Naturumlaufkessel, die nur mit der Speisepumpe mit Wasser vom Kondensator beschickt werden und in denen das Wasser zwischen den oberen und unteren Sammelbehältern auf natürliche Weise zirkuliert,

- Zwangumlaufkessel, bei denen die Wasserzirkulation von einer Umwälzpumpe sichergestellt wird,

- Zwangdurchlaufkessel, in denen das Wasser in einer Richtung durch das Rohrsystem gepumpt wird.

-

Naturumlaufkessel

1 SPW-Pumpe

2 SPW-Vorwärmer

3 Verdampfer

4 Fallrohre

5 Trommel

6 Überhitzer

7 zur Turbine

SPW = Speisewasser -

Zwangumlaufkessel

1 SPW-Pumpe

2 SPW-Vorwärmer

3 Verdampfer

4 Fallrohre

5 Trommel

6 Überhitzer

7 zur Turbine

8 Umwälzpumpe -

Zwangdurchlaufkessel Bauart:Bensonkessel

1 SPW-Pumpe

2 SPW-Vorwärmer

3 Verdampfer

6 Überhitzer

7 zur Turbine -

Zwangdurchlaufkessel Bauart: Sulzerkessel

1 SPW-Pumpe

2 SPW-Vorwärmer

3 Verdampfer

6 Überhitzer

7 zur Turbine

9 Wasser-Abscheider

Konstruktion

Der Großraum des Verdampfers ist weitgehend selbsttragend (die Rohrwände bestehen aus miteinander verschweißten Rohren). Das übrige Tragwerk eines Wasserrohrkessels besteht im Wesentlichen aus Stahlprofilen mit Fundamenten aus Beton. Alternativ kann auch Stahlbeton für das Tragwerk verwendet werden. Die Außenwände des Tragwerkes sind wärmegedämmt und mit Blechen für den Wetter- und Lärmschutz verkleidet.

Typische Rohrabmessungen sind:

- Vorwärmer: 38 × 3,5 mm

- Verdampfer: 60 × 5 mm

- Überhitzer: 32 × 5 mm

Verwendung der Kesseltypen

Naturumlaufdampferzeuger:

- Wirbelschicht / Müllverbrennung

- Abhitzedampferzeuger mit horizontalem Rauchgaszug

- Rostfeuerungen

- Öl-, Gas-, Kohlenstaubfeuerungen kleiner Leistungen bis zu 300 t/h Dampf

- Kraftwerksdampferzeuger (USA) bis zu 180 bar

Zwangumlaufdampferzeuger:

- Kraftwerksdampferzeuger zwischen 180 und 200 bar Dampfdruck

- Abhitzedampferzeuger mit horizontalen Wärmetauschern

Zwangdurchlaufdampferzeuger:

- Kraftwerksdampferzeuger (Europa, Russland, Japan) mit unterkritischen Dampfparametern

- Kraftwerksdampferzeuger mit überkritischen Dampfparametern

- Hochtemperaturreaktor[8]

Sicherheit

Wasserrohrkessel sind Druckgeräte im Sinne der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn der Hersteller durch ein Konformitätsbewertungsverfahren unter Beteiligung einer benannten Stelle nachgewiesen hat, dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinie eingehalten hat. Der Hersteller bringt das CE-Zeichen an und stellt eine EG-Konformitätserklärung aus. Harmonisierte Produktnormen für Wasserrohrkessel sind:

- EN 12952-1 bis 17: Wasserrohrkessel

Bei Anwendung dieser Norm kann der Hersteller davon ausgehen, dass er die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinie erfüllt (Vermutungswirkung).

Literatur

- Friedrich Münzinger: Dampfkraft: Berechnung und Verhalten von Wasserrohrkesseln Erzeugung von Kraft und Wärme. Ein Handbuch für den Praktischen Gebrauch. Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-642-53056-2 (google.de [abgerufen am 14. Oktober 2018]).

Einzelnachweise

- ↑ a b Dennis Pudeck: Wasserrohrkessel, Zwangsdurchlaufkessel, Wasserkessel. Georg Hagelschuer GmbH, abgerufen am 14. Oktober 2018 (deutsch).

- ↑ a b Walter Mentz: Deutscher Schiffsmaschinenbau. In: Deutscher Schiffbau 1913. Carl Marfels Aktiengesellschaft, 2012, ISBN 978-3-86444-502-6, S. 125 (google.de [abgerufen am 14. Oktober 2018]).

- ↑ Münzinger, S. 5

- ↑ Münzinger, S. 17–18

- ↑ Münzinger, S. 6

- ↑ Hans-Burkhard Horlacher, Ulf Helbig: Rohrleitungen 1: Grundlagen, Rohrwerkstoffe, Komponenten. Springer-Verlag, 2016, ISBN 978-3-642-39782-0, S. 11 (google.de [abgerufen am 14. Oktober 2018]).

- ↑ a b Münzinger, S. 8

- ↑ Maximilian Ledinegg: Dampferzeugung Dampfkessel, Feuerungen: einschließlich Atomreaktoren. Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-7091-8150-8 (google.de [abgerufen am 14. Oktober 2018]).