„Bis(tributylzinn)oxid“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Rjh (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 64: | Zeile 64: | ||

Auch als Verunreinigung in PVC-Bodenbelägen, Textilien und Gebrauchsgegenständen sowie der Sportbekleidung von Markenherstellern wird es manchmal gefunden. |

Auch als Verunreinigung in PVC-Bodenbelägen, Textilien und Gebrauchsgegenständen sowie der Sportbekleidung von Markenherstellern wird es manchmal gefunden. |

||

Es war von 1978 bis 1994 in der DDR und nachfolgend in der BRD zugelassen.<ref>{{Literatur| Autor= | Titel=Berichte zu Pflanzenschutzmitteln 2009 | Verlag=Springer Basel | Datum=2010 | ISBN=9783034800297 | Seiten=27 | Online={{Google Buch | BuchID=kLkdBAAAQBAJ | Seite=27 }} }}</ref> |

|||

== Sicherheitshinweise == |

== Sicherheitshinweise == |

||

Version vom 12. November 2023, 20:21 Uhr

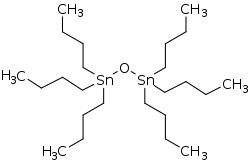

| Strukturformel | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||

| Allgemeines | ||||||||||||||||

| Name | Bis(tributylzinn)oxid | |||||||||||||||

| Andere Namen |

| |||||||||||||||

| Summenformel | C24H54OSn2 | |||||||||||||||

| Kurzbeschreibung |

farblose Flüssigkeit[1] | |||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Eigenschaften | ||||||||||||||||

| Molare Masse | 596,08 g·mol−1 | |||||||||||||||

| Aggregatzustand |

flüssig | |||||||||||||||

| Dichte |

1,17 g·cm−3[1] | |||||||||||||||

| Schmelzpunkt | ||||||||||||||||

| Siedepunkt | ||||||||||||||||

| Löslichkeit |

sehr schlecht in Wasser (71,2 mg·l−1 bei 20 °C)[1] | |||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Zulassungsverfahren unter REACH |

besonders besorgniserregend: persistent, bioakkumulativ und toxisch (PBT)[5] | |||||||||||||||

| MAK |

0,02 mg·m−3[2] | |||||||||||||||

| Toxikologische Daten | ||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||

Tributylzinnoxid (TBTO) ist eine chemische Verbindung, die zu den metallorganischen Verbindungen gehört und hauptsächlich als Unterwasseranstrich (Fungizid) im Schiffbau eingesetzt wurde. Aufgrund der Löslichkeit im Meerwasser und seiner hohen Toxizität (Einfluss auf das Hormonsystem von Mensch und Tieren) führte der Stoff zu einer Störung des Ökosystems im Meer (z. B. bei Meeresschnecken: Zwitterbildung mit großer Gefahr des Aussterbens).

Geschichte

TBTO wurde ab 1980 großflächig eingesetzt. Jedoch ist die Verwendung in der EU für Boote unter 25 Meter Länge seit 1989 verboten. Dem folgte ein Verbot der Verwendung von allen nicht chemisch gebundenen organozinnhaltigen, anwuchsverhindernden Anstrichen für jegliche Anwendung innerhalb der EU ab dem Jahre 2000. Ein weltweites Verbot der Verwendung der Verbindung (und aller zinnorganischen Verbindungen) wurde von verschiedenen Umweltorganisationen für 2008/2009 angestrebt. Dabei tragen heute noch viele ältere Schiffe mit einer derartigen Beschichtung bei Betrieb bzw. Verschrottung zur Verbreitung des TBTO in der Umwelt bei.

Gewinnung und Darstellung

Zur Gewinnung von Bis(tributylzinn)oxid werden zunächst Zinntetrachlorid SnCl4 und Tri-n-butylaluminium nBu3Al zu Tri-n-butylzinnmonochlorid (nBu3Sn-Cl) umgesetzt.

- Durch partielle Hydrolyse mit Wasser und einer Base kann man Bis(tributylzinn)oxid herstellen. Als Base dienen beispielsweise Pyridin, Triethylamin oder wasserfreies Kaliumcarbonat.

- (nBu = CH3-CH2-CH2-CH2- ; B=Base).

Aus dem Zwischenprodukt Tri-n-butylzinnmonochlorid lassen sich auch andere Verbindungen, die früher v. a. als Biozide (Fungizide und Bakterizide) Anwendung fanden (z. B. das Tributylzinnbenzoat) herstellen. Heute finden diese Verbindungen jedoch auf Grund ihrer Toxizität nur noch begrenzt Anwendung.

Chemische Eigenschaften

TBTO gehört zur Stoffgruppe der Tributylzinn-Verbindungen (TBT), einer Untergruppe der zinnorganischen Verbindungen, die durch ihre besondere Giftigkeit auffällt. Diese ist wieder eine Untergruppe der metallorganischen Verbindungen.

Verwendung

TBTO wird hauptsächlich als Unterwasser-Schutzanstrich (Antifoulingfarbe) bei Schiffen und Kühltürmen verwendet. Bei Kontakt mit Meerwasser entstehen Tributylzinnchlorid und Tributylzinnhydroxid, die sich heute auch im Sediment finden lassen. Dadurch ist es im Meerwasser weitläufig nachweisbar.

Weiterhin wird TBTO als Pilzgift in Holzschutzmitteln (Wirkstoffgehalte bis ca. 2,5 %) und als Konservierungsmittel in wasserverdünnbaren Anstrichstoffen eingesetzt.

Alle Tributylzinn-Verbindungen sind Desinfektionsmittel und werden gegen Pilzbefall bei Textilien, Leder, Papier, Holz und dergleichen eingesetzt. Weiterhin dienen sie als Saatbeizmittel im Pflanzenschutz. Manche wirken auch als Fraßhemmstoffe auf Insekten.

Organozinnverbindungen dienen in steigendem Maße als Stabilisatoren für PCP und PVC, um gebildeten Chlorwasserstoff zu entfernen. Auf diese Weise verhindert man innere Erosion der Werkstoffe.

Auch als Verunreinigung in PVC-Bodenbelägen, Textilien und Gebrauchsgegenständen sowie der Sportbekleidung von Markenherstellern wird es manchmal gefunden.

Es war von 1978 bis 1994 in der DDR und nachfolgend in der BRD zugelassen.[6]

Sicherheitshinweise

Beim Menschen entstehen außer Vergiftungserscheinungen an den Kontaktstellen Entzündungsreaktionen bei längerfristigem Kontakt. Der Stoff beeinträchtigt das Immunsystem und erzeugt Störungen des endokrinen Systems.

Literatur

- US EPA (United States Environmental Protection Agency) (1997) Toxicological review: Tributyltin oxide. Integrated Risk Information System (IRIS) and Documentation and Review of the Oral RfD: Tributyltin oxide (TBTO), Source Document U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC.

- M. Hümpel, G. Kühne, U. Täuber, P. E. Schulze: Studies on the kinetics of TBTO. Toxicology and Analytics of the Tributyltins: The Present Status. ORTEP Assoc., The Hague, NL 1986, S. 122–142.

Einzelnachweise

- ↑ a b c d e f Datenblatt Bis(tributylzinn)oxid bei Merck, abgerufen am 18. Januar 2011.

- ↑ a b Eintrag zu Bis(tributylzinn)oxid in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 23. Juli 2016. (JavaScript erforderlich)

- ↑ Nicht explizit in Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) gelistet, fällt aber mit der angegebenen Kennzeichnung unter den Gruppeneintrag Tributylzinnverbindungen, soweit in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführt im Classification and Labelling Inventory der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), abgerufen am 9. Januar 2017. Hersteller bzw. Inverkehrbringer können die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung erweitern.

- ↑ Datenblatt Bis(tributylzinn)oxid bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 12. September 2015 (PDF).

- ↑ Eintrag in der SVHC-Liste der Europäischen Chemikalienagentur, abgerufen am 17. Juli 2014.

- ↑ Berichte zu Pflanzenschutzmitteln 2009. Springer Basel, 2010, ISBN 978-3-0348-0029-7, S. 27 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Giftiger Stoff bei Verschlucken

- Gesundheitsschädlicher Stoff bei Hautkontakt

- Hautreizender Stoff

- Augenreizender Stoff

- Stoff mit reproduktionstoxischer Wirkung

- Gesundheitsschädlicher Stoff (Organschäden)

- Umweltgefährlicher Stoff (chronisch wassergefährdend)

- PBT-Stoff

- SVHC-Stoff

- Zinnorganische Verbindung

- Beschränkter Stoff nach REACH-Anhang XVII, Eintrag 20

- Beschränkter Stoff nach REACH-Anhang XVII, Eintrag 30