Ballhaus

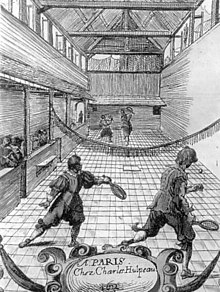

Ballhaus (auch Ballspielhaus) ist die Bezeichnung für einen Bautyp, der vor allem an fürstlichen Höfen in der frühen Neuzeit errichtet und in dem Jeu de Paume, ein Vorläufer des Tennis, gespielt wurde.

Geschichte

Die ersten Ballhäuser entstanden im Italien des späten 15. Jahrhunderts und wurden als Sala della Balla bezeichnet. Im 16. und 17. Jahrhundert verbreitete sich das Ballspiel an den europäischen Fürstenhöfen und Universitäten. Im deutschsprachigen Raum ließ etwa Ferdinand I. im Jahre 1521 ein Ballhaus in der Wiener Hofburg errichten, 1579 entstand unter Herzog Wilhelm V. ein Ballhaus in der Münchener Residenz, und 1593 errichtete die Universität Tübingen eine solche Sportstätte. In Berlin bestand ebenfalls bereits im Dreißigjährigen Krieg ein Ballhaus. Das Jeu de Paume in Versailles, nach dem der Ballhausschwur von 1789 benannt wurde, entstand 1686, während das Jeu de Paume im Jardin des Tuileries in Paris erst unter Napoléon III. im Jahre 1861 errichtet wurde.

Die Ballhäuser wurden bei Nachlassen der Ballspielmode häufig zu Theatern umgebaut, da sie sich aufgrund ihrer geräumigen Quaderform dazu gut eigneten. Bekannte Beispiele sind das alte Burgtheater in Wien, das Ekhof-Theater im Gothaer Schloss Friedenstein, der Ballhof in Hannover und das Fürstbischöfliche Opernhaus in Passau. Im Schloss Neugebäude in Wien stehen die Überreste des Ballhauses, wo der Kaiser und sein Hof spielten. Ein Beispiel für den Umbau eines ursprünglich als Opernhaus errichteten Gebäudes in ein Ballhaus bietet das Opernhaus am Taschenberg in Dresden.

Kulturelle Wortbedeutung

Der Begriff „Ballhaus“ wurde ab dem 19. Jahrhundert neben seiner ursprünglichen Bedeutung auch immer wieder als Bezeichnung für Tanzsäle, Tanzlokale und Diskotheken benutzt (vgl. Ballsaal). Das Ballhaus im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel etwa war nie eine Sportstätte – es wurde als Hoftheater erbaut und später zu einem Tanzsaal umgebaut. Ebenso wie das Ballhaus Felsenkeller in Höxter – es wurde später als Diskothek genutzt. Noch heute auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt wird dagegen der frühere kurfürstliche Ballsaal in Bonn-Bad Godesberg, die sogenannte Redoute.

Siehe auch

Literatur

- Franz Begov: Wer sich fein recht tut üben, den tut der Schlaf wohl lieben. Bilder und Texte zur Geschichte von Körperübung, Spiel und Sport. Selbstverlag, Tübingen 2007, ISBN 978-3-00-023446-0.

- Wolfgang Behringer: Fugger als Sportartikelhändler. Auf dem Weg zu einer Sportgeschichte der Frühen Neuzeit. In: Wolfgang E. J. Weber, Regina Dauser u. a. (Hrsg.): Faszinierende Frühneuzeit. Reich, Frieden, Kultur und Kommunikation 1500 – 1800. Festschrift für Johannes Burkhardt zum 65. Geburtstag. Akademie-Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-05-004469-9, S. 115–134.

- Wolfgang Behringer: Arena and Pall Mall: Sport in the Early Modern Period. In: German History. 27, 2009, ISSN 0266-3554, S. 331–357.

- Rebekka von Mallinckrodt (Hrsg.): Bewegtes Leben. Körpertechniken in der Frühen Neuzeit. Harrassowitz in Komm., Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-447-05794-3, (Ausstellungskatalog der Herzog August Bibliothek 89), (Ausstellung der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, in der Augusteerhalle, im Kabinett, im Globenkabinett und Malerbuchsaal vom 29. Juni bis 16. November 2008), (Ballspielen, Fechten, Reiten, Tanzen, Turnen, Schwimmen), Inhalt (PDF; 90 KB).

- Bettina Vaupel: Vorteil Herzog!. Die vergessene Geschichte der Ballhäuser. In: Monumente, 24. Jg., Nr. 1, S. 66-73.

Weblinks

- Norbert Nail: "... ganz ruiniret und zum Ballspielen untauglich gemacht" - Zur Geschichte des Marburger Ballhauses (mit Hinweisen u.a. auf Ballhäuser in: Butzbach, Coburg, Hannover, Jena, Kassel, Tübingen, Weißenfels und Wien) (PDF-Datei; 553 kB)

- Erläuterungen zur Geschichte des Tennis (Akademie der Wissenschaften zu Göttingen)

- Link zu Tennis in Hampton Court (GB)

- Link zu einer Website Geschichte des Tennis (engl.)

- Bettina Vaupel: Vorteil: Herzog! Die vergessene Geschichte der Ballhäuser, in: Monumente Online, 2.2014