Benutzer:Marcel Wyrobek/Belagerung von Shaizar

| Belagerung von Schaizar | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Teil von: Kreuzzüge | |||||||||||||||||

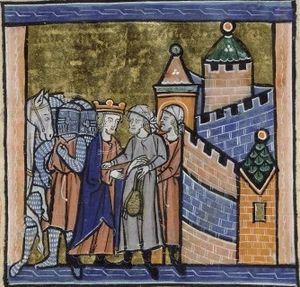

Johannes II. Komnenos verhandelt mit dem Emir von Schaizar Französische Handschrift, 13. Jh. | |||||||||||||||||

| Datum | 28. April 1138 bis 21. Mai 1138 | ||||||||||||||||

| Ort | Schaizar, Syrien | ||||||||||||||||

| Ausgang | Byzantinisch-fränkischer Sieg | ||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

Die Belagerung von Schaizar fand vom 28. April bis zum 21. Mai 1138 statt. Die vereinten Streitkräfte des Byzantinischen Reich, des Fürstentum Antiochia und der Grafschaft Edessa drangen in das muslimische Syrien ein. Nach dem Rückschlag an ihrem Hauptziel, der Stadt Aleppo, eroberten die vereinten christlichen Streitkräfte mehrere befestigte Siedlungen und belagerten schließlich die Hauptstadt des Munqidhen-Emirats Schaizar. Trotz der erfolgreichen Eroberung der Stadt, scheiterten die Kreuzfahrer an der Festung. Die Belagerung resultierte schließlich in der Zahlung einer Abfindung durch den Emir von Schaizar und dem Anschluss als Vasall des byzantinischen Kaisers. Trotz ihrer Vormachtstellung als größte muslimische Fraktion in der Region, vermieden die Zengiden bis auf einige Scharmützel die militärische Auseinandersetzung mit dem Heer der vereinten Kreuzfahrer. Obwohl erfolgreich, belegt die gemeinsame Kampagne auch die limitierte Oberhoheit, welche die Byzantiner über die nördlichen Kreuzfahrerstaaten besaßen und den Mangel gemeinsamer Interessen zwischen den lateinischen Herrschern und dem byzantinischen Kaiser.

Hintergrund

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Befreit von den äußeren Bedrohungen auf dem Balkan, durch die Unterwerfung der Ungarn 1129, und in Kleinasien, durch die Befriedung der anatolischen Türken im Rahmen einer Serie von Feldzügen von 1130 bis 1135, richtete der byzantinische Kaiser Johannes II. Komnenos (r. 1118-1143) seine Aufmerksamkeit auf die Levante, in welcher er plante die byzantinischen Ansprüche auf die Suzeränität über die Kreuzfahrerstaaten zu bekräftigen. Des Weiteren versuchte Johannes II. Komnenos damit auch seine, seit dem Vertrag von Devol aus dem Jahr 1108, bestehenden Ansprüche auf die Stadt Antiochia durchzusetzen. Zur Umsetzung dieser Gebietsansprüche war die Wiederherstellung der byzantinischen Kontrolle über Kilikien notwendig, die mit der Eroberung von Tarsus, Adana und Mopsuestia im Jahr 1137 vom Königreich Kleinarmenien und der Gefangennahme von Prinz Leo I. von Armenien im Jahr 1138 vollführt wurde. Gemeinsam mit den meisten Mitgliedern seiner Familie wurde der Prinz in die Gefangenschaft nach Konstantinopel überführt.[1][2][3][4][5]

Mit der Kontrolle über Kilikien war der Weg in das Fürstentum Antiochia für die Byzantiner frei. Konfrontiert mit der überragenden Macht des byzantinischen Heeres, erkannten sowohl der Fürst von Antiochia, Raymund von Poitiers, wie auch der Graf von Edessa, Joscelin II., die Vorherrschaft des Kaisers bereitwillig an. Diese Neuordnung der Herrschaftsverhältnisse in der Region wurden auch von Fulko V., dem König von Jerusalem, auf Grundlage des Vertrags von Devol bestätigt, obgleich die neuen Ansprüche des Kaisers jene ursprünglichen des Vertrags überstiegen. Im Austausch für die Städte Aleppo, Schaizar, Homs und Hama, die Raymund, nach deren Eroberung von den Muslimen, als Reichsvasall verwalten sollte, ging Antiochia in die direkte Kontrolle des byzantinischen Kaisers über.[6][7]

Der Feldzug

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bereits im Februar wurden alle muslimischen Händler und Reisenden aus Aleppo und anderen muslimischen Städten in Haft genommen um zu verhindern, dass sie die militärischen Vorkehrungen der Christen melden könnten. Im März marschierte das kaiserliche Heer im Verbund mit beachtlichen Belagerungsmaterial über Kilikien nach Antiochien und vereinte sich dort mit den Kontingenten aus Antiochien und Edessa; diesem Gesamtheer schlossen sich zudem Einheiten der Tempelritter an. Gemeinsam drangen sie in das feindliche Territorium vor und besetzten erste Gebiete. Am 3. April erreichte das vereinte Heer Bizaʿa und eroberte den Ort nach fünf Tagen. Die reichhaltige Beute nach der Plünderung der Stadt wurde zurück nach Antiochia geschickt, auf diesem Weg jedoch von muslimischen Truppen überfallen und ihrerseits geplündert. Die Hoffnung der Kreuzfahrer einen Überraschungsangriff auf Aleppo starten zu können scheiterte am Umstand, dass der muslimische Heerführer Imad al-Din Zengi selbst die nahegelegene Stadt Hama belagerte um sie der damaskischen Herrschaft zu entreißen. Alarmiert von den militärischen Operationen des Kaisers bemühte sich Zengi schnellstmöglich sein Besitztum Aleppo auf die bevorstehende Belagerung vorzubereiten. Am 20. April startete das christliche Heer einen ersten Angriff auf die Stadt, scheiterte jedoch an der Stärke ihrer Befestigung. Der byzantinische Geschichtsschreiber Kinnamos führt dieses Scheitern dieses nicht etwa auf die Stärke der Verteidiger, sondern einzig auf den Mangel an Wasser in der Nähe der Stadt zurück.

Als Reaktion auf seine Niederlage führte der Kaiser seine Armee südwärts und eroberte dabei die Festungen Atarib, Maarat al-Numan und Kafartab; Ziel dieses Eroberungszuges war dabei die Stadt Schaizar. Vermutlich wurde Schaizar als Ziel erwählt, da es sich um ein unabhängiges arabisches Emirat unter Herrschaft der Munqidh-Dynastie handelte, von dem sich die Christen versprachen, das Zengi kein Interesse an ihrer Verteidigung zeigen würde; des Weiteren ließe sich von der Stadt aus ein weiterer Feldzug gegen Hama führen.[8][9][10][11]

Die Belagerung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die verschiedenen Anführer des Kreuzfahrerheeres standen sich skeptisch gegenüber und bemühten sich den Gewinn der anderen Akteure zu limitieren. Auch bemühte sich Raymund darum, letztlich doch die Kontrolle über die christliche Stadt Antiochia beizubehalten; die Aussicht künftig über Städte wie Schaizar oder Aleppo zu herrschen, deren mehrheitlich muslimische Bevölkerung und exponierte Lage den Zengiden gegenüber die Herrschaft erschweren würden, dürfte wenig überzeugend gewesen sein. Aufgrund dieser verhaltenen Ambitionen seiner verbündeten, konnte der Kaiser nur mit wenig aktiver Hilfe ihrerseits rechnen.[12]

Nach einigen initialen Gefechten organisierte Johannes II. seine Armee in drei Einheiten entsprechend der Herkunft ihrer Soldaten: Makedonier (genuine Byzantiner), 'Kelten' (Normannen und Franken) und Petschenegen (nomadische Turkvölker). Ausgestattet mit ihnen charakteristischen Waffen und Ausrüstung marschierten die Einheiten zur Einschüchterung der Belagerten vor der Stadt auf.[13][14]

Obwohl Johannes bereits seine Hingabe an die christliche Sache in Feldzügen in Syrien unter Beweis gestellt hatte, verweigerten seine Verbündeten Raymund von Poitier und Joscelin II. ihre Unterstützung bei der Belagerung und verblieben im Lager, in welchem sie sich die Zeit mit Speis, Trank und Würfelspiel vertrieben; ein Exempel, das wiederum die kaiserlichen Truppen demoralisierte. Erst der nachhaltige Tadel des Kaisers selbst konnte Fürst und Grafen zur Teilnahme an der Belagerung bringen; dessen persönliches Engagement in der Belagerung wird dabei sowohl von lateinischen als auch muslimischen Quellen betont. Geschmückt mit einem auffälligen goldenen Helm trieb Johannes seine Truppen in die Schlacht, überwachte den Einsatz der Belagerungsmaschinerie und sprach den Verwundeten Beistand aus. Der Neffe des Emirs, der Schriftsteller und Diplomat Usama ibn Munqidh dokumentierte dabei die verheerende Wirkung der byzantinischen Trebuchets aus der Perspektive der Belagerten.[15][16][17]

Obwohl die Stadt den Angreifern zufiel, erwies sich die Zitadelle, beschützt von Klippen und dem Mut ihrer Verteidiger, als standhafter; gleichzeitig rückte langsam die Armee Zengis zur Verstärkung gegen die Stadt vor. Obwohl das christliche Heer zahlenmäßig überlegen war, misstraute Johannes weiterhin seinen Verbündeten und wollte die eigene Belagerungswaffen außerhalb der Stadt nicht dem nahenden Feind überlassen, sodass er sich auf Verhandlungen mit dem Emir von Shaizar, Sultan ibn Munqidh, einließ. Der Emir bot dem Kaiser an, dessen Vasal zu werden, jährlichen Tribut zu entrichten und eine große Entschädigungszahlung zu leisten, die unter anderem einen juwelenbesetzten Tisch und ein imposantes geschnitztes Kreuz, dass angeblich von Konstantin dem Großen stammen sollte und während der Schlacht von Manzikert zwischen Romanos IV. und seldschukischen Türken an letztere fiel. Empört und verunsichert vom Verhalten seiner Verbündeten nahm Johannes das Angebot an und löste die Belagerung am 21. Mai 1138 auf.[18][19][20][21]

Folgen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Den Angriff auf die eigentliche Streitmacht vermeidend, lieferten sich Zengis Truppen einzig vereinzelte Gefechte mit den abmaschierenden christlichen Truppen. Um die Übergabe der Stadt an Johannes zu verhindern, verschworen sich Raymund und Joscelin gegen diesen; trotz Johannes triumphalen Einzugs in die Stadt Antiochia, gelang es ihnen die lokale Bevölkerung gegen den byzantinischen Kaiser und die griechischstämmige Bevölkerung aufzubringen. Angesichts der revoltierenden Bevölkerung Antiochias und besorgt durch Gerüchte der Plünderung Kilikiens durch anatolische Seldschuken, verzichtete Johannes auf seine Herrschaftsansprüche auf die Stadt und gab sich stattdessen mit der Erneuerung der Treueeide von Raymund und Joscelin zufrieden. Mit dem Ziel der Bestrafung des seldschukischen Sultans Ma'sud I. und der Rückkehr nach Konstantinopel verließ Johannes Syrien, seine Ambitionen in der Levante nur tendenziell erfüllt habend.[22][23]

Die Ereignisse des Feldzugs unterstrichen die limitierte Suzeränität, welche der byzantinische Kaiser allen Prestiges, das er besaß, gegenüber den Kreuzfahrerstaaten praktisch beanspruchen konnte. Zwar genossen die lateinischen Fraktionen den Schutz, den die distanzierte Verbundenheit mit dem byzantinischen Kaiserreich gegen die muslimische Macht in Syrien bot, verwehrten sich gleichzeitig aber den militärischen Ambitionen des Kaisers, sobald diese auch ihre eigenen Partikularinteressen und Autonomieansprüche in der Region bedrohten - unabhängig vom gesamtheitlichen Nutzen für die Christen in den Levante.[24][25][26]

Gemäß des byzantinischen Geschichtsschreibers Niketas Choniates kehrte Johannes II. 1142 nach Syrien zurück um den byzantinischen Anspruch auf Antiochia, in Erwartung der Unterstützung durch örtliche syrische und armenische Christen, durchzusetzen.[27] Nach Johannes Tod infolge eines Jagdunfalls 1143, verwarf sein Sohn und Thronfolger Manuel I. die Pläne seines Vaters, kehrte stattdessen mitsamt der Armee nach Konstantinopel zurück um dort die eigene Autorität im Reich zu festigen. Gemäß des britischen Byzantinisten Michael Angold bewahrte womöglich einzig der unerwartete Tod Johannes II. die Unabhängigkeit der lokalen lateinischen Reiche, da ihre militärische Verteidigung gegen das überlegene byzantinische Kaiserreiche sie vor massive Schwierigkeiten gestellt hätte.[28][29][30]

Siehe auch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Referenzen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Vorlage:HarvnbBirkenmeier 2002, S. 90–91.

- ↑ Angold, S. 154–156.

- ↑ Vorlage:HarvnbKinnamos 1976, S. 21–22.

- ↑ Vorlage:HarvnbHarris 2014, S. 88.

- ↑ Bucossi and Suarez, S. 74.

- ↑ Vorlage:Harvnb.Runciman 1952, S. 213–214.

- ↑ Vorlage:HarvnbHarris 2014, S. 88–89.

- ↑ Kinnamos (1976), S. 24.

- ↑ Vorlage:HarvnbRunciman 1952, S. 215.

- ↑ Vorlage:HarvnbHarris 2014, S. 89–90.

- ↑ Angold, S. 156.

- ↑ Vorlage:HarvnbRunciman 1952, S. 216.

- ↑ Vorlage:HarvnbChoniates & Magoulias 1984, S. 17.

- ↑ Vorlage:HarvnbBirkenmeier 2002, S. 93.

- ↑ Vorlage:HarvnbRunciman 1952, S. 216.

- ↑ Vorlage:HarvnbHarris 2014, S. 89.

- ↑ Bucossi and Suarez, S. 87.

- ↑ Vorlage:HarvnbRunciman 1952, S. 215–217.

- ↑ Vorlage:HarvnbKinnamos 1976, S. 24–25.

- ↑ Vorlage:HarvnbChoniates & Magoulias 1984, S. 18.

- ↑ Vorlage:HarvnbHarris 2014, S. 90.

- ↑ Bucossi and Suarez, S. 89–90.

- ↑ Vorlage:HarvnbRunciman 1952, S. 217–218.

- ↑ Vorlage:HarvnbChoniates & Magoulias 1984, S. 18.

- ↑ Vorlage:Harvnb; Vorlage:HarvnbRunciman 1952, S. 216–218. Angold 1984, S. 156.

- ↑ Vorlage:HarvnbHarris 2014, S. 90.

- ↑ Vorlage:Harvnb Choniates & Magoulias 1984, S. 22.

- ↑ Vorlage:Harvnb; Vorlage:Harvnb; Vorlage:Harvnb Kinnamos 1976, S. 27–28, 30–31. Choniates & Magoulias 1984, S. 24–26. Angold 1984, S. 157–158.

- ↑ Vorlage:Harvnb Harris 2014, S. 91.

- ↑ Vorlage:Harvnb Runciman 1952, S. 224.

Quellen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Primär

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Choniates, Niketas; Magoulias, Harry J. (Übersetzer): O City of Byzantium. Annals of Niketas Choniates. Detroit, Michigan 1984: Wayne State University Press. ISBN 978-0-81-431764-8.

- Kinnamos, Johnnes; Brand, Charles M. (Übersetzer): Deeds of John and Manuel Comnenus. New York 1976: Columbia University Press. ISBN 978-0-23-104080-8.

Sekundär

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Angold, Michael: The Byzantine Empire, 1025-1204. A Political History. London 1984: Longman. ISBN 978-0-58229468-4. ISBN 0-582-49061-8.

- Birkenmeier, John W.: The Development of the Komnenian Army 1081–1180. Leiden 2002: Brill. ISBN 90-04-11710-5.

- Bucossi, Alessandra; Suarez, Alex Rodriguez (Hrsg.): John II Komnenos, Emperor of Byzantium: In the Shadow of Father and Son. London, New York 2016: Routledge. ISBN 978-1-4724-6024-0.

- Harris, Jonathan: Byzantium and the Crusade. 2. Aufl. London 2014: Bloomsbury Academic. ISBN 978-1-7809-3831-8.

- Runciman, Steven: A History of the Crusade, Volume II. The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East. 1100-1187. Cambridge 1952: Cambridge University Press - via Internet Archive.

Weiterführende Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ibn Munqidh, Usama; Cobb, Paul M. (Übersetzer): The Book of Contemplation. Islam and the Crusades. London 2008: Penguin Classics. ISBN 978-0-1404-5513-7.

- ibn al-Qalanisi; Gibb, H. A. R. (Übersetzer): The Damascus Chronicle of the Crusades. Mineola. New York 2002: Dover Publications. ISBN 978-0-48-642519-1.

[[Kategorie:Belagerung während der Kreuzzüge]] [[Kategorie:Grafschaft Edessa]]