„Erdmantel“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

KKeine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Vorlage:Zeitleiste Erdaufbau}} |

{{Vorlage:Zeitleiste Erdaufbau}} |

||

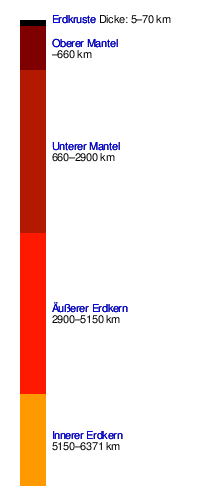

Als '''Erdmantel''' wird die mächtigste, mittlere Schale im [[Erdinneres|inneren]] Aufbau der [[Erde]] bezeichnet. Sie liegt direkt unter der [[Erdkruste]] und ist durchschnittlich 2.850 km dick (Tiefe der Mantel-Kern-Grenze 2.898 km). Der Erdmantel ist |

Als '''Erdmantel''' wird die mächtigste, mittlere Schale im [[Erdinneres|inneren]] Aufbau der [[Erde]] bezeichnet. Sie liegt direkt unter der [[Erdkruste]] und ist durchschnittlich 2.850 km dick (Tiefe der Mantel-Kern-Grenze 2.898 km). Der Erdmantel ist flüssig, der Erdkern ist fest, u |

||

Das Gestein des oberen Erdmantels besteht aus [[Olivin]] bzw. Hochdruckvarianten dieses Minerals, verschiedenen [[Pyroxen]]en und anderen [[Mafische Minerale|mafischen Mineralen]]. Im Tiefenbereich zwischen 660 und etwa 800 km werden Temperatur- und Druckbedingungen erreicht, bei denen diese Minerale nicht mehr stabil sind und daher durch Phasentransformationen zu anderen Mineralen umgewandelt werden; dabei bilden sich [[Perovskit]] und Ferroperiklas. Mantelgestein zeigt einen höheren Anteil an [[Eisen]] und [[Magnesium]] und einen geringeren Anteil an [[Silizium]] und [[Aluminium]]. Die Unterscheidung zwischen Erdkruste und Erdmantel beruht im Wesentlichen auf diesem unterschiedlichen [[Chemismus]]. |

Das Gestein des oberen Erdmantels besteht aus [[Olivin]] bzw. Hochdruckvarianten dieses Minerals, verschiedenen [[Pyroxen]]en und anderen [[Mafische Minerale|mafischen Mineralen]]. Im Tiefenbereich zwischen 660 und etwa 800 km werden Temperatur- und Druckbedingungen erreicht, bei denen diese Minerale nicht mehr stabil sind und daher durch Phasentransformationen zu anderen Mineralen umgewandelt werden; dabei bilden sich [[Perovskit]] und Ferroperiklas. Mantelgestein zeigt einen höheren Anteil an [[Eisen]] und [[Magnesium]] und einen geringeren Anteil an [[Silizium]] und [[Aluminium]]. Die Unterscheidung zwischen Erdkruste und Erdmantel beruht im Wesentlichen auf diesem unterschiedlichen [[Chemismus]]. |

||

Version vom 17. Juni 2010, 17:45 Uhr

Als Erdmantel wird die mächtigste, mittlere Schale im inneren Aufbau der Erde bezeichnet. Sie liegt direkt unter der Erdkruste und ist durchschnittlich 2.850 km dick (Tiefe der Mantel-Kern-Grenze 2.898 km). Der Erdmantel ist flüssig, der Erdkern ist fest, u

Das Gestein des oberen Erdmantels besteht aus Olivin bzw. Hochdruckvarianten dieses Minerals, verschiedenen Pyroxenen und anderen mafischen Mineralen. Im Tiefenbereich zwischen 660 und etwa 800 km werden Temperatur- und Druckbedingungen erreicht, bei denen diese Minerale nicht mehr stabil sind und daher durch Phasentransformationen zu anderen Mineralen umgewandelt werden; dabei bilden sich Perovskit und Ferroperiklas. Mantelgestein zeigt einen höheren Anteil an Eisen und Magnesium und einen geringeren Anteil an Silizium und Aluminium. Die Unterscheidung zwischen Erdkruste und Erdmantel beruht im Wesentlichen auf diesem unterschiedlichen Chemismus.

Die Masse des Erdmantels beträgt zirka 4,08 · 1024kg und damit rund 68 % der Gesamtmasse der Erde. Es herrschen Temperaturen zwischen einigen 100 °C an der Mantelobergrenze und über 3500 °C an der Mantel-Kern-Grenze. Obwohl diese Temperaturen insbesondere in tieferen Bereichen den Schmelzpunkt des Mantelmateriales bei weitem übersteigen, besteht der Erdmantel fast ausschließlich aus festem Gestein. Der enorme lithostatische Druck im Erdmantel verhindert die Bildung von Schmelzen.

Phasenübergänge im Mantelgestein

Die oben erwähnten Phasentransformationen sind nicht die einzigen im Erdmantel. Bereits in den oberen 100 km finden Phasenübergänge der aluminiumhaltigen Minerale statt, durch die insbesondere der bei niedrigen Drücken bis knapp 1 GPa stabile Plagioklas zu Spinell wird, der bei 2,5 bis 3 GPa in Granat übergeht; hiermit gehen kleinere Änderungen in den Mineralproportionen des Mantelgesteins einher (siehe dazu die Tabellen im Artikel über Peridotit). Mit zunehmendem Druck bilden ab etwa 300 km Tiefe Pyroxene und Granat nach und nach einen aluminiumarmen Mischkristall mit Granatstruktur, der im größten Teil der Übergangszone zwischen 410 und 660 km und dem obersten Teil des unteren Erdmantels stabil ist.

Die Obergrenze der Übergangszone ist durch eine relativ scharf begrenzte Phasentransformation des Olivins markiert, bei der dieser von der α-Phase in die β-Phase (Wadsleyit) übergeht; sie ist durch seismische Beobachtungen als 410-km-Diskontinuität bekannt. In etwa 520 km Tiefe wandelt sich Wadsleyit in die γ-Phase des Olivin (Ringwoodit) um (520-km-Diskontinuität). Etwa in diesem Tiefenbereich bildet sich auch aus den anderen, kalziumhaltigen Mineralen Ca-Perovskit, der einige Volumenprozent ausmacht und als separate Phase auch im unteren Mantel existiert. An der 660-km-Diskontinuität zerfällt schließlich Olivin in Perovskit und Ferroperiklas; diese prominente seismische Diskontinuität markiert die Grenze zwischen oberem und unterem Mantel. Im unteren Mantel scheinen die Mantelminerale keine Phasentransformationen mehr zu durchlaufen, die zu globalen Diskontinuitäten führen; eine mögliche Ausnahme ist eine Transformation von Perovskit zu Post-Perovskit, die bei Drücken über 120 GPa stattfindet und eventuell die Ursache der D"-Schicht an der Grenze zwischen Erdmantel und Erdkern ist.

Druck- und Temperaturverhältnisse im Erdmantel führen dazu, dass das Mantelmaterial auch im festen Zustand fließfähig ist. Mantelgestein ist daher auch nicht mehr spröde (im Gegensatz zu Krustengesteinen), sondern plastisch verformbar (wie zum Beispiel Knetmasse), und zerbricht deswegen auch nicht. Obwohl man daher annehmen könnte, dass es unterhalb von ca. 300 km Tiefe keine Erdbeben mehr gibt, lassen sich dennoch Tiefenbeben zwischen 400 km und 670 km unter der Erdoberfläche registrieren.

Die Grenze zwischen dem plastischen Erdmantel und der äußeren, spröden, auch Lithosphäre genannten, Hülle fällt nicht mit der Grenze zwischen der (chemisch definierten) Erdkruste und dem Erdmantel zusammen. Sie verläuft vielmehr innerhalb des Erdmantels. Die Lithosphäre umfasst neben der spröden Erdkruste auch die äußersten, ebenfalls spröden, Bereiche des (chemisch definierten) Erdmantels. Den Übergangsbereich zwischen der Erdkruste und dem unteren Bereich der Lithosphäre beziehungsweise damit auch des Erdmantels bezeichnet man als Mohorovičić-Diskontinuität. Die Grenze zwischen Lithosphäre und dem Erdmantel ist ein dünner, das heißt einige 10 km mächtiger, Bereich, der sich durch einen verhältnismäßig hohen Anteil an geschmolzenem Material auszeichnet, jedoch überwiegend aus festem Material besteht. Dieser Bereich wird als die Asthenosphäre oder auch, weil er sich durch auffällig geringe Geschwindigkeiten seismischer Wellen auszeichnet, als die Low Velocity Zone bezeichnet.

Mantelkonvektion

Bedingt durch den Temperaturunterschied zwischen der Erdkruste und dem äußeren Erdkern findet im Erdmantel eine konvektive Stoffzirkulation statt, die nicht zuletzt durch die Fließfähigkeit des Mantelmaterials ermöglicht wird. Dabei steigt heißes Material von der Kern-Mantel-Grenze als Diapir in höhere Bereiche des Erdmantels auf, während kühleres (und schwereres) Material nach unten sinkt. Während des Aufstieges kühlt das Mantelmaterial adiabatisch ab, das heißt seine Temperatur wird geringer, da sich aufgrund der mit dem Aufstieg verbundenen Druckentlastung seine Wärmemenge auf ein größeres Volumen verteilt. In der Nähe der Lithosphäre kann die Druckentlastung dazu führen, dass Material des Manteldiapirs partiell aufschmilzt (und dadurch Vulkanismus und Plutonismus verursacht).

Die Mantelkonvektion ist ein im Sinne der Strömungsmechanik chaotischer Prozess und ein Antrieb der Kontinentalverschiebung (daneben ist auch das Absinken alter kalter und schwerer ozeanischer Kruste an Plattenrändern bedeutsam). Die Bewegungen der Kontinente und des Erdmantels sind dabei partiell entkoppelt, da aufgrund der Rigidität der Erdkruste sich eine Krustenplatte (die meisten umfassen sowohl kontinentale als auch ozeanische Kruste) nur als Ganzes bewegen kann. Die Lageänderungen der Kontinente liefern daher nur ein unscharfes Abbild der Bewegungen an der Obergrenze des Erdmantels. Die Konvektion des Erdmantels ist noch nicht im einzelnen geklärt. Es gibt verschiedene Theorien, nach denen der Erdmantel in verschiedene Stockwerke separater Konvektion unterteilt ist.

| Element | Anteil | Verbindung | Anteil |

|---|---|---|---|

| O | 44,8 | SiO2 | 46 |

| Si | 21,5 | ||

| Mg | 22,8 | MgO | 37,8 |

| Fe | 5,8 | FeO | 7,5 |

| Al | 2,2 | Al2O3 | 4,2 |

| Ca | 2,3 | CaO | 3,2 |

| Na | 0,3 | Na2O | 0,4 |

| K | 0,03 | K2O | 0,04 |

| Summe | 99,7 | Summe | 99,1 |