Gesta Hungarorum (Anonymus)

Die Gesta Hungarorum sind das älteste erhaltene Werk zur Geschichte der Magyaren (Ungarn). Der lateinische Text entstand um das Ende des 12. oder den Anfang des 13. Jahrhunderts. Der Name des Verfassers ist unbekannt und wird in der Forschung häufig als „Anonymus“ (lateinisch für Unbekannt(er)) oder als Belae Regis Notarius (lateinisch für „Notar des Königs Béla“) bezeichnet. Zweiterer Name bezieht sich auf eine Aussage des anonymen Verfassers in dem erhaltenen Text über seine berufliche Stellung am Hof des Königs Bélas III.

Verfasserfrage

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

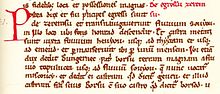

Die Gesta Hungarorum beginnen mit einem Widmungsbrief des Autors an einen Freund, dessen Name als „N.“ abgekürzt ist. Die Nennung des Verfassers selbst, die diesen Widmungsbrief und damit die gesamten Gesta einleitet, hat in der Forschung für lang anhaltende Diskussionen gesorgt. In der Handschrift lauten diese ersten Worte „P dictus magister“. Das P wurde häufig als abgekürzter Personenname gedeutet; übersetzt lautet diese Passage dann „P., der Magister genannt wird“. Mittlerweile gilt jedoch als wahrscheinlich, dass das P als abgekürzte Vorsilbe „pre“ zu lesen ist und mit dem folgenden Wort „dictus“ zusammengehört. Die einleitende Passage lautet dann „P(re)dictus magister“, übersetzt also „Der obengenannte Magister“. Der Verfasser der Gesta Hungarorum wäre demnach in einem nicht mehr erhaltenen vorangehenden Textteil genannt worden und zu Beginn der heute vorliegenden Passage wäre lediglich auf diese frühere Namensnennung verwiesen worden. Da das einleitende P als kunstvolle Initiale gestaltet ist (siehe unten unter „Überlieferung“), wurde das Kürzungszeichen, das eine solche Abkürzung normalerweise angezeigt hätte, nicht eingetragen. Verschiedene historische und sprachliche Gründe sprechen für die Interpretation als „Der obengenannte Magister“; trotzdem finden sich zur Auflösung des einleitenden P noch Meinungsunterschiede in der Forschung.[1]

Insgesamt nennt sich der Verfasser zu Beginn des Werkes „P(re)dictus magister ac quondam bone memorie gloriosissimi Bele regis Hungarie notarius“, übersetzt „Der oben genannte Magister und ehemalige Notar des ruhmreichen Béla, Königs von Ungarn seligen Angedenkens“.[2] Auch die Nennung des Königs Béla hat eine lange Forschungsdiskussion ausgelöst, da man verschiedene Herrscher dieses Namens darin erkannte. Da sich der Text aber mittlerweile relativ klar auf die Zeit um 1200 datieren lässt, muss es sich bei dem kurz zuvor verstorbenen König Béla um Béla III. (regierte 1172–1196) handeln.[3] Manche Forscher gehen davon aus, dass es sich bei dem Verfasser der Gesta um den Bischof Péter II. von Győr (im Amt wohl 1205–1218) handelt. Andere haben hinter dem Namen Pál Péter, den Bischof von Siebenbürgen, vermutet, wieder andere Meister Pous, den Notar am Hof Bélas IV.

Die Angaben an verschiedenen Stellen der Gesta Hungarorum lassen darauf schließen, dass der Verfasser aus dem Obertheißgebiet stammt und dass er engen Kontakt mit der Familie Aba pflegte. Das Vorwort macht deutlich, dass er in Westeuropa studierte, wahrscheinlich in Paris.

Werk

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sein Werk, die Gesta Hungarorum („Taten der Magyaren“) umfasst 57 Kapitel und gehört zur Gattung der Gesta. Es beschreibt in lateinischer Sprache die Siedlungsgeschichte der Ungarn vom Auszug aus ihrer östlich des Reichs von Kiew gelegenen Heimat im „Land der Skythen“ bis zur Krönung Stephans I. In seinen Gesta sind zwar interessante Tatsachen über den Lebensstil der sich niederlassenden Ungarn zu lesen, doch an vielen Stellen ist die geschichtliche Beschreibung nicht authentisch, eher sagenhaft. Dazu gehören zum Beispiel erfundene Namen und die Beschreibungen märchenhafter Ereignisse. Der Historiker György Györffy geht in seinen Studien so weit, dieser Quelle jegliche Authentizität hinsichtlich der vorangegangenen Überlieferung abzusprechen. Selbst die überlieferten, archaisch anmutenden Personennamen seien zeitgenössische Neubildungen zu geographischen Namen.[4] Auch wird die im 11. Jahrhundert stattgefundene Entwicklung bis zur Landnahme im pannonischen Becken stattdessen in der politischen Geografie des 13. Jahrhunderts dargestellt, in Untermauerung dann aktueller Gebietsansprüche der ungarischen Könige.

Zahlreiche Elemente bis in wörtliche Details sind den im Mittelalter kursierenden Sagen und Legenden über Alexander den Großen (siehe Alexanderroman) entnommen und wurden auf die ungarischen Heerführer umgemünzt. Auch aus anderen Quellen wurden diverse Versatzstücke entnommen und zur Charakterisierung der eigenen Vorgeschichte herangezogen. Dabei wurden unrühmliche Ereignisse, etwa die ungarische Niederlage in der Schlacht auf dem Lechfeld, heruntergespielt oder verschwiegen. Ziel dieses literarischen Versuches war also weniger, nach modernen wissenschaftlichen Standards vergangene Ereignisse zu rekonstruieren, sondern eher, das Selbstbild der zeitgenössischen ungarischen Elite zu bestätigen und mit einer Hintergrundgeschichte auszustatten.[5]

Überlieferung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Original der Gesta Hungarorum ist nicht erhalten; eine Kopie aus dem mittleren 13. Jahrhundert wird in der Széchényi-Nationalbibliothek unter der Signatur CLMAE 403 aufbewahrt. Die Handschrift umfasst 24 Blätter von 24 × 16,5 cm, die in einem Einband des 18. Jahrhunderts eingebunden sind. Spätestens seit dem frühen 17. Jahrhundert befand sich das Stück in Wien und wurde 1932 im Rahmen einer Vereinbarung von der Österreichischen Nationalbibliothek an ihren heutigen Aufbewahrungsort verbracht. Die Handschrift ist nur spärlich verziert: Lediglich der erste Buchstabe des Textes, das „P“ der Autorennennung (siehe oben unter „Verfasserfrage“), ist als grün und rot gearbeitete kunstvolle Initiale gestaltet; der Rest der Schrift ist einheitlich ausgearbeitet. Der erste Buchstabe jedes Kapitels ist in roter Farbe gehalten und etwas größer geschrieben, ansonsten aber schlicht ausgeführt. Ebenfalls rot geschrieben sind die Kapitelüberschriften, die aber in Schriftgröße und -art dem Fließtext entsprechen. Sie finden sich stets an das Ende des vorherigen Kapitels angehängt oder als Marginalien am Rand der Seite nachgetragen.[6]

Die erste Druckausgabe erschien relativ spät, im Jahr 1746. Das Werk wurde 1791 von István Lethenyey, 1799 von István Mándy und 1860 von Károly Szabó aus dem Lateinischen ins Ungarische übersetzt. Es hat nicht zuletzt auch daher großen Einfluss auf das ungarische Geschichtsbild und die ungarische Literatur genommen, beispielsweise als Inspirationsquelle für das Heldenepos Zalán futása des Schriftstellers Mihály Vörösmarty. Auch Editionen des lateinischen Textes wurden wiederholt publiziert, so 1937 im Rahmen der Scriptores Rerum Hungaricarum, 1991 inklusive einer deutschen Übersetzung in der Editionsreihe Ungarns Geschichtsschreiber und 1999 inklusive einer englischen Übersetzung in der Reihe Central European Medieval Texts.

Textausgaben

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Gabriel Silagi (Hrsg.): Die „Gesta Hungarorum“ des anonymen Notars. Die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte (= Ungarns Geschichtsschreiber. Band 4). Jan Thorbecke, Sigmaringen 1991, ISBN 3-7995-2910-1 (kritische Ausgabe mit deutscher Übersetzung, Einleitung und Anmerkungen).

- László Veszprémy, Frank Schaer (Hrsg.): Simonis de Kéza Gesta Hungarorum. Simon of Kéza: The Deeds of the Hungarians (Central European Medieval Texts). Central European University Press, Budapest/New York 1999, ISBN 963-9116-31-9 (kritische Ausgabe mit englischer Übersetzung; Online-Vorschau).

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- János M. Bak: Anonymus. In: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Bd. 1. München 1974, S. 79 f.

- György Györffy: Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás? Válogatott tanul-mányok Akadémiai Kiadó, Budapest 1988, ISBN 978-963-05-4868-7 (= Rätsel oder Geschichtliche Quelle? Ausgewählte Studien)

- Lászlo Makkai: III. Transylvania in the Medieval Hungarian Kingdom (896–1526). 1. Transylvania’s Indigenous Population at the Time of the Hungarian Conquest. Anonymus on the Hungarian Conquest of Transylvania. In: Lászlo Makkai, András Mócsy (Hrsg.): History of Transylvania. Band 1: From the Beginnings to 1606. Atlantic Research and Publications, 2001

- Gábor Thoroczkay: Az Anonymus-Kérdés kutatástörténeti áttekintése (1977–1993), In: Fons – Forráskutatás és történeti segédtudományok, Vol. 1, Budapest 1994, Seite 93–149 (= Zur Forschungsgeschichte der Anonymus-Frage 1977–1993) http://epa.oszk.hu/03300/03304/00002/pdf/EPA03304_fons_1994_02_093-149.pdf

- László Veszprémy: Anonymus Belae regis notarius. In: Graeme Dunphy (Hrsg.): Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Band 1. Brill, Leiden / Boston 2010, ISBN 978-90-04-18464-0, S. 102 (englisch).

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ladislaus Juhász (Hg.): GESTA HVNGARORVM von P. MAGISTER (auf Latein)

- Gesta Hungarorum des Anonymus (auf Ungarisch)

- Anonymus Belae Regis Notarius. In: A Pallas nagy lexikona. (ungarisch).

- Anonymus (III. Béla jegyzője): Gesta Hungarorum. (TXT, HTML, DOC, RTF, PDF, LIT) In: Magyar Elektronikus Könyvtár. Országos Széchényi Könyvtár (ungarisch).

- Gesta Hungarorum, Übersetzung von Martyn Rady (mit Einleitung) (auf Englisch)

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Gabriel Silagi (Hrsg.): Die „Gesta Hungarorum“ des anonymen Notars. Die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte. Jan Thorbecke, Sigmaringen 1991, ISBN 3-7995-2910-1, S. 2–3 und 134–135.

- ↑ Gabriel Silagi (Hrsg.): Die „Gesta Hungarorum“ des anonymen Notars. Die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte. Jan Thorbecke, Sigmaringen 1991, ISBN 3-7995-2910-1, S. 28 (lateinischer Text) und S. 29 (deutsche Übersetzung).

- ↑ Gabriel Silagi (Hrsg.): Die „Gesta Hungarorum“ des anonymen Notars. Die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte. Jan Thorbecke, Sigmaringen 1991, ISBN 3-7995-2910-1, S. 1–2.

- ↑ György Györffy: Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás? Válogatott tanul-mányok. Akadémiai Kiadó, Budapest 1988.

- ↑ Gabriel Silagi (Hrsg.): Die „Gesta Hungarorum“ des anonymen Notars. Die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte. Jan Thorbecke, Sigmaringen 1991, ISBN 3-7995-2910-1, S. 3–6.

- ↑ Gabriel Silagi (Hrsg.): Die „Gesta Hungarorum“ des anonymen Notars. Die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte. Jan Thorbecke, Sigmaringen 1991, ISBN 3-7995-2910-1, S. 1.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Anonymus |

| ALTERNATIVNAMEN | P. dictus magister; Belae regis Hungariae notarius |

| KURZBESCHREIBUNG | ungarischer Chroniker |

| GEBURTSDATUM | 12. Jahrhundert |

| STERBEDATUM | 13. Jahrhundert |