Hoppenerhaus

Das Hoppenerhaus in Celle, Poststraße 8[1] Ecke Rundestraße gilt als das prächtigste Fachwerkhaus in der Celler Altstadt.[2]

Geschichte und Beschreibung

Dem Bau ging die Celler Stadterweiterung voraus, für die der Landesherr des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg, Herzog Ernst der Bekenner, im Jahr 1530 „fürstlichen Grund […] zur Verfügung“ stellte, auf dem unter anderem das Hoppenerhaus errichtet wurde. Für die häufig geäußerte Darstellung, der Fürst selbst hätte die Errichtung des Hauses in Auftrag gegeben, fanden sich (bis Ende der 1980er Jahre) keine gesicherten Belege.[3]

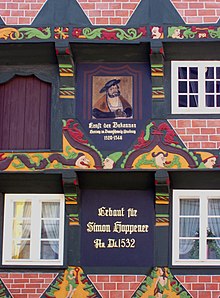

Namensgeber des 1532 „im Auftrag“ des Herzogs errichteten Gebäudes war der Celler Amtsschreiber und Rentmeister Simon Hoppener.[4] Mutmaßlicher Holzbildhauer war der Meister Simon Stappen.[5]

Die sechs Geschosse des Hoppenerhauses kragen im Giebel übereinander, die dortigen Schwellen wurden mit kräftigen Schnitzereien und an der Traufenseite mit dem Rankenstab ausgeformt. An den unteren Geschossen wurden die verschiedenen Setzschwellen, Ständer und Fußwinkelhölzer mit reicher Figurenornamentik geschmückt. Sie zeigen neben Persönlichkeiten und Brustbildern wohl unterschiedlicher Stände unter anderem durch Planeten symbolisierte Götter, „diabolische und närrische Gestalten, Fabelwesen, Fratzen und Reptilien.“[2]

Das farbig bemalte Brustbild mit der Darstellung des Herzogs Ernst dem Bekenner ist eine Ergänzung aus der Zeit nach 1901.[2]

Am 11. Oktober 1932 wurde das Eckhaus durch einen Brand zerstört; nur „mit äußerster Anstrengung [gelang es], die mit Schnitzwerk versehenen Fronten vor Einwirkungen des Feuers zu schützen“. Wie das Innere des Gebäudes gestaltet war, zeigen erhaltene (Grundriss-)Zeichnungen des Zustandes um 1910.[5]

Kunstgeschichtlich lässt sich das Hoppenerhaus mit dem etwa zur gleichen Zeit mit verwandter Bildung ausgestalteten Honneborstelschen Haus in Braunschweig und dem Brusttuch in Goslar vergleichen.[5]

Vor dem Hoppenerhaus steht einer der drei historischen Celler Brauchwasser-Brunnen, ein „Pipenposten“ mit dem Wappenlöwen.[2]

Siehe auch

- Liste der Baudenkmale in Celle

- Liste der Baudenkmale in Celle-Altstadt und Blumlage

- Liste der Baudenkmale in Celle-Historische Altstadt

Literatur

- Heinrich Siebern (Bearb.), Hans Lütgens (Mitarb.): Poststraße 8 / 1532, in dies.: Stadt Celle (= Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover), hrsg. vom Oberpräsidenten (Verwaltung des Provinzialverbandes), Teil 3: Regierungsbezirk Lüneburg, Heft 5 (= Heft 21 des Gesamtwerkes), Selbstverlag der Provinzialverwaltung, Hannover: Theodor Schulzes Buchhandlung, 1937, S. 177–180

- Edgar Reimerdes: Das Hoppenerhaus wird 400 Jahre alt, in: Celler Heimatkalender, 1932, S. 62[3]

Archivalien

- Stadtarchiv Celle: Akte Hoppener[3]

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Victor Curt Habicht: Celle und Wienhausen. Aufgenommen von der Staatlichen Bildstelle, mit einer Karte und einem Frontispiz, Berlin: Deutscher Kunstverlag, 1930, S. 24, 26 u.ö.; Vorschau über Google-Bücher (Neudruck Berlin; Boston: De Gruyter, 2020, ISBN 978-3-11-235716-3 und ISBN 3-11-235716-7)

- ↑ a b c d o. V.: Hoppenerhaus auf der Seite celle.de [ohne Datum], zuletzt abgerufen am 18. Februar 2023

- ↑ a b c G. Ulrich Grossmann: Renaissance im Weserraum (= Schriften des Weserrenaissance-Museums Schloß Brake, hrsg. im Auftrag vom Zweckverband Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, Bd. 1: Aufsätze), München; Berlin: Deutscher Kunstverlag, 1989, ISBN 978-3-422-06042-5 und ISBN 3-422-06042-1, S. 226, Anm. S. 234; Vorschau über Google-Bücher

- ↑ o. V.: Hoppener, Simon in der Datenbank Niedersächsische Personen (Neueingabe erforderlich) der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek in der Version vom 30. März 2020, zuletzt abgerufen am 18. Februar 2023

- ↑ a b c Heinrich Siebern (Bearb.), Hans Lütgens (Mitarb.): Poststraße 8 / 1532, in dies.: Stadt Celle ( = Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover), hrsg. vom Oberpräsidenten (Verwaltung des Provinzialverbandes), Teil 3: Regierungsbezirk Lüneburg, Heft 5 ( = Heft 21 des Gesamtwerkes), Selbstverlag der Provinzialverwaltung, Hannover: Theodor Schulzes Buchhandlung, 1937, S. 177–180

Koordinaten: 52° 37′ 24,5″ N, 10° 4′ 55″ O