Nichtdispersiver Infrarotsensor

Ein nichtdispersiver Infrarotsensor oder NDIR-Sensor ist ein spektroskopisches Gerät, das überwiegend als Sensor zur Überwachung von Konzentrationen ausgewählter Gase eingesetzt wird. Zum Beispiel werden NDIR-Analysatoren benutzt zur Bestimmung der Konzentration von Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid oder Kohlenwasserstoffen in einem Gas., etwa in der Analyse der Abgase von Verbrennungsmotoren oder im unteren Messbereichen bei der qualitativen Bewertung des Kohlenstoffdioxidanteils in der Raumluft oder der quantitativen Bestimmung der Treibhausgase in der Atmosphäre. Weit verbreitet sind NDIR-Sensoren bei der Kontrolle chemischer Prozesse, bei der Überwachung der Luft an Arbeitsplätzen, in Tunneln oder in Bergwerken. Auch der 13C-Atemtest wird mit solchen Geräten durchgeführt.

Im Gegensatz zu den aufwendigeren dispersiven Spektrometern auf Basis von Prismen, Beugungsgittern oder Interferometern kommen NDIR-Sensoren ohne spektrale Zerlegung aus. Die Selektivität für das gewählte Gas wird durch drei alternative Methoden erreicht:[1]

- mit einer schmalbandigen Lichtquelle wie einem IR-Laser (typisch ein Quantenkaskadenlaser), einer Infrarotleuchtdiode oder mit dem gewählten Gas selbst, das in einer elektrischen Entladung zur Emission angeregt wird. Der Detektor ist breitbandig.

- mit einem dielektrischen Infrarotfilter, dessen Durchlassbreite dem Gas angepasst ist. Detektor und Lichtquelle sind breitbandig.

- mit einem optoakustischen (optopneumatischen) Detektor, der mit dem gewählten Gas selbst gefüllt ist (Uras-Gasdetektor). Die Lichtquelle ist breitbandig.

Am kostengünstigsten und kleinsten sind die Filtergeräte. Die beiden anderen Methoden haben bessere Selektivitäten und leiden weniger unter Querempfindlichkeiten (z. B. Störung durch Wasserdampf), wobei die Uras-Methode universeller ist. Der Uras-Sensor ist historisch am ältesten und ist nach wie vor weit verbreitet.[1]

Prinzip[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Geräte brauchen[1]

- eine IR-Lichtquelle, die zweckmäßig moduliert wird, um thermische Driften zu kompensieren.[1][2] (Das Detektorsignal wird bei der Modulationsfrequenz phasenempfindlich verstärkt.) Bei einem Glühdraht als Lichtquelle (wie meist bei den Uras-Sensoren) sorgt ein Zerhackerrad (Blendenrad) für die Modulation. Eine modernere breitbandige IR-Lichtquelle basiert auf MEMS; wegen ihrer sehr kleinen thermischen Kapazität kann sie elektrisch moduliert werden.[1] Auch die schmalbandigen Lichtquellen werden über die elektrische Versorgung moduliert.

- eine Küvette (Probenzelle), deren Transmission gemessen wird und die von dem zu messenden Gas gewöhnlich durchströmt wird. Aus der Transmission wird die Konzentration berechnet, wobei die Druckverbreiterung berücksichtigt werden muss. Zur Erhöhung der Genauigkeit wird in einem parallelen Strahlengang oft eine Vergleichsküvette mit einem nicht absorbierenden Gas wie Stickstoff verwendet. Zur Bestimmung von absoluten Konzentrationen benutzen manche Geräte Kalibrierzellen, die mit einer bekannten Konzentration des Gases gefüllt sind und in den Strahlengang geschoben werden können.

- einen IR-Detektor. Als breitbandiger Detektor eignet sich ein pyroelektrischer Sensor. Er muss nicht gekühlt werden. Bei den gasgefüllten akustooptischen Sensoren wird die absorbierte Energie als Druckänderung mit einem Kondensatormikrofon gemessen.

Naturgemäß muss für genaue Messungen der Gasabsorption die Temperatur konstant gehalten werden (beim 13C-Atemtest zum Beispiel auf 0,1 K genau) und der Druck bekannt sein.

Idealerweise sollten die anderen Gase im Gasgemisch der Probe Licht der Messwellenlänge nicht absorbieren.[3] Das ist meistens kein Problem bei den Geräten mit hoher Gasselektivität, die nur die Linien einer Absorptionsbande benützen, also die Geräte mit gasselektiver Lichtquelle oder mit gasselektivem Detektor. Bei den Filtergeräten deckt ein Filter aber eine ganze Absorptionsbande ab, einschließlich der Lücken zwischen den Linien der Bande. Dadurch können Querempfindlichkeiten entstehen. Beispielsweise beeinflussen sich die Absorptionen der Gase Kohlendioxid und Wasserdampf im Messergebnis aufgrund spektraler Nähe ihrer Absorptionslinien. Wenn die störende Komponente getrennt (in einem anderen Spektralbereich) gemessen werden kann, dann kann man die Störung herausrechnen.

Viele Geräte bieten die Möglichkeit, mehr als ein Gas (bis zu vier) zu bestimmen. Das ist möglich in parallelen Strahlengängen mit jeweils angepasstem Spektralbereich. Bei Uras funktioniert auch das Hintereinanderschalten von verschiedenen Detektorzellen.[1]

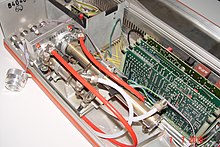

In Filtergeräten befinden sich in dem Messrohr entweder nur ein oder mehrere optische Filter, abgestimmt auf verschiedene Frequenzbereiche und zur Referenzmessung. Bei der Referenzmessung mit nur einem Messrohr wird das optische Filter für die Vergleichsmessung so gewählt, dass es in einem spektralen Bereich liegt, wo die im Messrohr vorkommenden Gase keine oder nur eine sehr geringe Absorption aufweisen.[3] Es kann für die Referenzmessung auch aufwändiger ein zweites, gleich aufgebautes Messrohr (beim Gerät im Bild die andere Hälfte des durch einen mittigen Steg geteilten Rohres) mit einem eingeschlossenes Vergleichsgas, zum Beispiel Stickstoff, eingesetzt werden. Das Signal vom Referenzsensor dient in jedem Fall dazu, aus der Absolutmessung eines Sensors eine Relativmessung zu machen. Dabei werden die Messsignale im Wert auf das Referenzsignal bezogen, womit Einflüsse, die sich einheitlich auf alle Sensoren auswirken, kompensiert werden. Die verschiedenen Messsensoren und der Referenzsensor werden mit einem Blendenrad alternierend in Abständen von unter 100 ms bestrahlt oder abgeschattet.

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ a b c d e f Gerhard Wiegleb: Gasmesstechnik in Theorie und Praxis: Messgeräte, Sensoren, Anwendungen. Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden 2016, ISBN 978-3-658-10686-7, doi:10.1007/978-3-658-10687-4 (springer.com [abgerufen am 15. Mai 2023]).

- ↑ Dissertation, Stephan Schmidt, Entwicklung von Zweikomponentenverfahren für die nichtdispersive IR-Spektroskopie (NDIR) mit Hilfe von chemometrischen Methoden, Duisburg, 2003. Dissertation

- ↑ a b NDIR-Gassensoren. Abgerufen am 26. Februar 2023.