„1/f-Rauschen“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

K div. Kleinigkeiten |

Wdwd (Diskussion | Beiträge) Überarbeitung: Kapitelstruktur, Zusammenfassungen, fachliche Literatur/Referenzquellen zu 1/f-Rauschen, Formulierungen, Hoogesche Beziehung erwähnt. |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

Das '''1/f-Rauschen''' |

Das '''1/f-Rauschen''', auch als '''Rosa Rauschen''' bezeichnet, ist ein [[Rauschen (Physik)|Rauschen]], das mit steigender Frequenz abnimmt. In der [[Akustik]] wird 1/f-Rauschen als ein Geräusch empfunden, bei dem ein durchschnittlicher Mensch alle [[Frequenzspektrum|Frequenzbereiche]] des [[Auditive Wahrnehmung|hörbaren Schallspektrums]] etwa als gleich laut empfindet. |

||

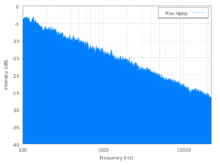

Die [[Amplitude]] kann bei 1/f-Rauschen als normalverteilt angesehen werden, der [[Frequenzgang (System)|Frequenzgang]] verläuft umgekehrt proportional zur [[Frequenz]] (~ 1/f), und die [[Leistungsdichte|Rauschleistungsdichte]] halbiert sich bei Verdopplung der Frequenz. Technisch bedeutet dies, dass die Leistungsdichte des Frequenzspektrums zu höheren Frequenzen hin um 3 [[Dezibel|dB]] pro [[Oktave (Hochfrequenztechnik)|Oktave]] abnimmt. Mathematisch ergibt sich daraus eine [[Logarithmus|logarithmisch]] absteigende Leistungsverteilung. |

|||

Gelegentlich wird für 1/f-Rauschen auch der Begriff „Rosa Rauschen“ verwendet, als Unterscheidung zum „Roten Rauschen“ ([[1/f²-Rauschen]]). Diese Bezeichnung ist jedoch nicht einheitlich und wird auch für andere Rauscharten verwendet, bei denen die Amplitudenverteilung mit der Frequenz noch stärker abnimmt. |

|||

| ⚫ | |||

Neben 1/f-Rauschen gibt es auch [[1/f²-Rauschen]] welches umgekehrt Proportional mit dem Quadrat der Frequenz abnimmt und in manchen Rauschprozessen in Kombination mit 1/f-Rauschen auftritt. Dabei tritt 1/f-Rauschen in niedrigeren Frequenzbereichen auf, während der Anteil von 1/f²-Rauschen ab einer bestimmten oberen Grenzfrequenz dominant wird.<ref name="moli1"/> |

|||

== Anschauliche Beschreibung == |

|||

| ⚫ | |||

Beim ''1/f-Rauschen'' handelt es sich um ein Rauschen, das in vielen physikalischen, biologischen aber auch ökonomischen Prozessen auftritt. Dieses Rauschverhalten ist immer dann zu beobachten, wenn bestimmte Ereignisse bei doppelter [[Geschwindigkeit]] (respektive bei doppelter [[Frequenz]]) nur halb so intensiv auftreten. Dieses ist leicht nachzuvollziehen, weil der Aufwand für Änderungen naturgemäß mit deren Geschwindigkeit immer weiter wächst. |

|||

== |

== Beschreibung == |

||

| ⚫ | |||

* Das Rauschen eines [[Wasserfall]]s kommt durch das Zusammenstoßen von Wassertropfen untereinander oder mit der Wasseroberfläche zustande. Dass es sich hierbei zumindest näherungsweise um ein ''1/f-Rauschen'' handelt, kann wie folgt veranschaulicht werden: Je kleiner die Wassertropfen werden, desto effektiver ist die [[Reibung|Luftreibung]], so dass kleinere Tröpfchen stärker abgebremst werden als größere. Beim Auftreffen ist die Geschwindigkeit der kleineren Tropfen geringer, so dass diese nur schwächere höherfrequente Geräuschanteile zum Gesamtrauschen beisteuern können. |

|||

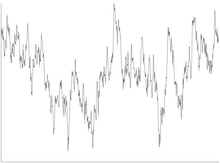

[[Datei:Pink.noise.png|thumb|Zeitliche Darstellung eines beispielhaften 1/f-Rauschsignals]] |

|||

* In der [[Akustik]] wird das ''1/f-Rauschen'' als ein [[Geräusch]] empfunden, bei dem ein durchschnittlicher Mensch alle [[Frequenzspektrum|Frequenzbereiche]] des [[Auditive Wahrnehmung|hörbaren Schallspektrums]] etwa gleich laut empfindet. |

|||

Beim ''1/f-Rauschen'' handelt es sich um ein Rauschen, das in vielen physikalischen, biologischen aber auch ökonomischen Prozessen als eine Komponente auftritt. Zusätzlich zum [[Wärmerauschen|thermischen Rauschen]], oder auch als weißes Rauschen bezeichnet, rauscht bei vielen Materialien der Wert des [[Elektrischer_Widerstand|elektrischen Widerstandes]] selbst. Dieses zusätzliche Widerstandsrauschen hat bei zunehmender Frequenz eine mit 1/f abfallende Intensität. Häufig beschränkt sich das ''1/f-Rauschen'' nur auf bestimmte Frequenzbereiche, außerhalb dieser Bereiche dominieren andere Rauscheffekte wie [[weißes Rauschen|weißes Rauschen]] und das ''1/f-Rauschen'' überlagern. |

|||

* In der [[Elektronik]] spielt das 1/f-Rauschen vor allem bei [[Feldeffekttransistor]]en eine wesentliche Rolle, wo es unterhalb von ca. 15 kHz gegenüber thermischem Rauschen dominiert. Insbesondere bei [[MOSFET]]s spielt es eine bedeutende Rolle, weshalb bei niederfrequenten Verstärkern in diesem Frequenzbereich keine MOSFETs in der Eingangsstufe eingesetzt werden. Wegen kleinerem 1/f-Rauschen werden daher beispielsweise in [[Mikrofonvorverstärker]]n [[Bipolartransistor]]en oder [[JFET]]s eingesetzt. |

|||

* Weitere Beispiele sind auch in der [[Meteorologie]] und der [[Kosmologie]] zu finden. |

|||

* ''1/f-Rauschen'' kann visualisiert werden, indem eine [[Diskrete Mathematik|diskrete]] [[zweidimensional]]e [[Komplexe Zahl|komplexe]] Funktion mit [[Hyperbel (Mathematik)|hyperbolisch]] abfallender [[Amplitude]] und [[Zufall|zufälliger]] [[Phase (Schwingung)|Phase]] invers [[Fourier-Transformation|fourier-transformiert]] wird. Der Betrag der komplexwertigen Fourier-Transformierten kann sowohl einfarbig (Graustufen) als auch getrennt für die drei Farbkanäle als [[RGB-Signal]] ausgegeben werden. |

|||

* ''1/f-Rauschen'' kann hörbar gemacht werden, indem eine [[Diskrete Mathematik|diskrete]] [[eindimensional]]e [[Komplexe Zahl|komplexe]] Funktion mit einer mit [[Hyperbel (Mathematik)|hyperbolisch]] abfallenden [[Amplitude]] und [[Zufall|zufälliger]] [[Phase (Schwingung)|Phase]] invers [[Fourier-Transformation|fourier-transformiert]] wird. Der Betrag der komplexwertigen Fourier-Transformierten kann sowohl [[Monophonie (Elektroakustik)|monophon]] als auch [[Stereophonie|stereophon]] wiedergegeben werden. |

|||

1/f-Rauschen kann aus weißen Rauschen durch einen [[Tiefpassfilter]], welcher mit 3 dB pro Oktave in seiner [[Übertragungsfunktion]] abfällt, künstlich erzeugt werden. Anwendung für dieses Rauschsignal besteht unter anderem als Testsignal bei [[Lautsprecher]]messungen, da dabei die Gefahr für [[Hochtonlautsprecher]] vor Beschädigungung zufolge Überlastung geringer als wie bei weißen Rauschen ist.<ref name="mark1"/> |

|||

{| class="prettytable" |

|||

! |

|||

!'''1/f-Rauschen''' |

|||

|- |

|||

|'''Eindimensionale Rauschsignale''' |

|||

|[[Datei:Pink.noise.png|200px|Eindimensionale Rauschsignale]] |

|||

|- |

|||

|'''Zweidimensionale,<br />farbige Rauschsignale''' |

|||

|[[Datei:Pink.noise.col.png|200px|Zweidimensionale, farbige Rauschsignale]] |

|||

|- |

|||

|'''Zweidimensionale,<br />graustufige Rauschsignale''' |

|||

|[[Datei:Pink.noise.b.w.png|200px|Zweidimensionale, graustufige Rauschsignale]] |

|||

|- |

|||

|'''Hörbeispiele, mono''' |

|||

| ⚫ | |||

|} |

|||

In [[Halbleiter]]materialen, wie sie in der [[Elektronik]] eingesetzt werden, kann das Verhalten in manchen Fällen durch thermisch bedingte Änderungen der Anzahl der Ladungsträger in Leitungs- und [[Valenzband]] erklärt werden. In Metallen gilt die thermisch aktivierte Bewegung von [[Gitterfehler]]n als eine wichtige Ursache.<ref name="Pelz">{{Literatur | Autor = Jonathan Pelz, John Clarke | Titel = Dependence of 1/f Noise on Defects Induced in Copper Films by Electron Irradiation | Sammelwerk = Physical Review Letters | Band = 55 | Jahr = 1985 | Datum = 1985-08-12| Nummer = 7| Seiten = 738–741| DOI= 10.1103/PhysRevLett.55.738}}</ref> Bei [[Feldeffekttransistor]]en spielt 1/f-Rauschen eine Rolle, wo es unterhalb von ca. 15 kHz gegenüber thermischem Rauschen dominiert. Insbesondere bei [[MOSFET]]s spielt es eine bedeutende Rolle, weshalb bei niederfrequenten Verstärkern in diesem Frequenzbereich keine MOSFETs eingesetzt werden. Wegen kleinerem 1/f-Rauschen werden beispielsweise in [[Mikrofonvorverstärker]]n [[Bipolartransistor]]en oder [[JFET]]s eingesetzt, welche kleineres 1/f-Rauschen zeigen. |

|||

== Anwendungsprobleme == |

|||

Häufig beschränkt sich das ''1/f-Rauschen'' nur auf bestimme Frequenzbereiche, weil außerhalb dieser Bereiche andere Rauscheffekte, wie z. B. das [[weißes Rauschen|weiße Rauschen]], stärker zum Tragen kommen und das ''1/f-Rauschen'' überlagern. |

|||

Die genauen Ursachen von 1/f-Rauschen zufolge Oberflächeneffekte, Temperaturfluktuationen im Material und Störstellen in Halbleitergitter sind durch theoretische Modelle nur ansatzweise erklärbar. Einige der Erklärungen gelten nur unter starken Einschränkungen und sind nicht verallgemeinerbar.<ref name="mark1"/> Arbeiten von F.N. Hooge et. al. aus Anfang der 1980er Jahre ergab nachfolgende Beziehung bei einer stromdurchflossenen Widerstandsprobe, wie beispielsweise einen Stück Halbleitermaterial.<ref name="hooge1"/> Zwischen der Rauschleistungsdichte <math>S</math> eines elektrischen Widerstandsmaterials mit <math>N</math> freien Ladungsträgern und mit dem Widerstandswert <math>R</math> besteht folgende Beziehung: |

|||

In der [[Messtechnik]] ergibt sich bei Verwendung von ''1/f-Rauschen'' eine Begrenzung auf entsprechend niedrige Frequenzen, da sich dieses Rauschen in der Praxis nur durch verhältnismäßig lange Integrationszeiten herausmitteln lässt. Ein Ausweg kann die Verwendung eines [[Chopper-Verstärker]]s sein. Bei diesem wird das niederfrequente oder konstante Signal durch periodische Umschaltung auf eine höhere Frequenz [[Mischer (Elektronik)|gemischt]] und dort weiter verarbeitet. |

|||

:<math>\frac{S}{R^2} = \frac{\alpha}{f\cdot N}</math> |

|||

== Tontechnik == |

|||

Rosa Rauschen und [[Weißes Rauschen]] werden unter anderem in der Tontechnik als Referenzsignale verwendet, um bei Aufnahmegeräten oder Lautsprecher-Anlagen ([[PA-System]]en) eine möglichst naturgetreue Wiedergabe sicherzustellen. {{audio|Pink noise.ogg|sample}} |

|||

Dabei tritt die ''Hoogesche Konstante'' mit dem empirisch gefundenen Wert von <math>\alpha \approx 2 \cdot 10^{-3}</math> auf.<ref name="mark1"/> |

|||

'''Rosa Rauschen''' hat eine Spektralverteilung mit konstanter Leistung pro prozentualer [[Bandbreite]]. Dabei enthält die Oktave zwischen 20 und 40 Hz die gleiche Rauschleistung wie die Oktave zwischen 10.000 und 20.000 Hz. Bei jeder doppelten Frequenz ist die Leistung halbiert. Es wird aus weißem Rauschen durch ein Filter mit einem Höhenabfall von 3 dB pro Oktave hergestellt. Rosa Rauschen klingt fast so, als ob gleichmäßige Lautstärke bei allen Frequenzen vorhanden wäre. Es ist von der spektralen Energieverteilung her herkömmlichen [[Musikinstrument]]en relativ ähnlich. Deshalb wird es unter anderem als Testsignal für [[Lautsprecher]]messungen verwendet. Dagegen gefährdet ein weißes Rauschen unter Umständen Hochtonlautsprecher, die durch ihre geringere [[Wärmekapazität]] eine geringere thermische Belastbarkeit aufweisen, da im Vergleich zu Musik zu viel Energie im Hochtonbereich vorhanden ist. |

|||

== Farbanalogie des Namens == |

== Farbanalogie des Namens == |

||

Beim Rosa Rauschen haben die niedrigen Frequenzen |

Beim Rosa Rauschen haben die niedrigen Frequenzen eine höhere Amplitude als höhere Frequenzen. Die Amplitude nimmt mit steigenden Frequenzen umgekehrt proportional ab, es sind aber alle Frequenzen vertreten. Die Bezeichnung mit Farben entspringt einer Analogie aus der Optik: Weißes [[Licht]] besteht aus einem [[Lichtspektrum]] mit konstanter Leistungsdichte. Durch Dämpfung höherer Frequenzanteile bildet sich aus weißen Licht eine eher dem rosa entsprechende Farbe. |

||

== Siehe auch == |

|||

* [[1/f²-Rauschen|Rotes / Brownsches Rauschen (1/f² Rauschen)]] |

|||

* [[Akustik]] |

|||

* [[Statistik]] |

|||

* [[Weißes Rauschen]] |

|||

== Literatur == |

== Literatur == |

||

| ⚫ | |||

* Rolf Beckmann: ''Handbuch der PA-Technik. Grundlagen, Komponenten, Praxis.'' 2. Auflage, Elektor-Verlag, Aachen 1990, ISBN 3-921608-66-X. |

|||

*{{Literatur | Autor = Rudolf Müller | Titel = Rauschen | Verlag = Springer | Auflage = 2. | Jahr = 2013 | ISBN = 978-3-540-51145-8 }} |

|||

| ⚫ | |||

* Roland Enders: ''Das Homerecording Handbuch. Der Weg zu optimalen Aufnahmen.'' 3., überarbeitete Auflage, überarbeitet von Andreas Schulz. Carstensen, München 2003, ISBN 3-910098-25-8. |

|||

== Weblinks == |

|||

* Hubert Henle: ''Das Tonstudio Handbuch. Praktische Einführung in die professionelle Aufnahmetechnik.'' 5., komplett überarbeitete Auflage. Carstensen, München 2001, ISBN 3-910098-19-3. |

|||

{{commonscat|Pink noise|1/f-Rauschen}} |

|||

== Einzelnachweise == |

== Einzelnachweise == |

||

<references |

<references> |

||

<ref name="moli1">{{Internetquelle | url= http://arxiv.org/pdf/physics/020403 | titel= 1/f noise: a pedagogical review | autor= Edoardo Milotti | hrsg= Dipartimento di Fisica, Università di Udine and I.N.F.N. | datum= 2002 | zugriff=2014-03-14}}</ref> |

|||

<ref name="mark1">{{Internetquelle | url= http://www.phi.kit.edu/noise/abbildungen/Noise-03_Non-Thermal_Noise_1_over_f_Noise.pdf | titel = 1/f Noise, Telegraph Noise | autor = Tobias Märkl| datum = 2009 | zugriff=2014-03-14}}</ref> |

|||

<ref name="hooge1">{{Literatur | Autor = F.N.Hooge, T.G.M. Kleinpenning, L.K.J.Vandamme | Titel = Experimental studies on 1/f noise | Jahr = 1981 | Herausgeber = Reports on Progress in Physics | Band = 44 | Nummer = 5 | DOI = 10.1088/0034-4885/44/5/001 }}</ref> |

|||

</references> |

|||

{{DEFAULTSORT:1f-Rauschen}} |

{{DEFAULTSORT:1f-Rauschen}} |

||

[[Kategorie:Rauschen]] |

[[Kategorie:Rauschen]] |

||

[[Kategorie:Elektrische Messtechnik]] |

[[Kategorie:Elektrische Messtechnik]] |

||

Version vom 14. März 2014, 18:28 Uhr

Das 1/f-Rauschen, auch als Rosa Rauschen bezeichnet, ist ein Rauschen, das mit steigender Frequenz abnimmt. In der Akustik wird 1/f-Rauschen als ein Geräusch empfunden, bei dem ein durchschnittlicher Mensch alle Frequenzbereiche des hörbaren Schallspektrums etwa als gleich laut empfindet.

Die Amplitude kann bei 1/f-Rauschen als normalverteilt angesehen werden, der Frequenzgang verläuft umgekehrt proportional zur Frequenz (~ 1/f), und die Rauschleistungsdichte halbiert sich bei Verdopplung der Frequenz. Technisch bedeutet dies, dass die Leistungsdichte des Frequenzspektrums zu höheren Frequenzen hin um 3 dB pro Oktave abnimmt. Mathematisch ergibt sich daraus eine logarithmisch absteigende Leistungsverteilung.

Neben 1/f-Rauschen gibt es auch 1/f²-Rauschen welches umgekehrt Proportional mit dem Quadrat der Frequenz abnimmt und in manchen Rauschprozessen in Kombination mit 1/f-Rauschen auftritt. Dabei tritt 1/f-Rauschen in niedrigeren Frequenzbereichen auf, während der Anteil von 1/f²-Rauschen ab einer bestimmten oberen Grenzfrequenz dominant wird.[1]

Beschreibung

Beim 1/f-Rauschen handelt es sich um ein Rauschen, das in vielen physikalischen, biologischen aber auch ökonomischen Prozessen als eine Komponente auftritt. Zusätzlich zum thermischen Rauschen, oder auch als weißes Rauschen bezeichnet, rauscht bei vielen Materialien der Wert des elektrischen Widerstandes selbst. Dieses zusätzliche Widerstandsrauschen hat bei zunehmender Frequenz eine mit 1/f abfallende Intensität. Häufig beschränkt sich das 1/f-Rauschen nur auf bestimmte Frequenzbereiche, außerhalb dieser Bereiche dominieren andere Rauscheffekte wie weißes Rauschen und das 1/f-Rauschen überlagern.

1/f-Rauschen kann aus weißen Rauschen durch einen Tiefpassfilter, welcher mit 3 dB pro Oktave in seiner Übertragungsfunktion abfällt, künstlich erzeugt werden. Anwendung für dieses Rauschsignal besteht unter anderem als Testsignal bei Lautsprechermessungen, da dabei die Gefahr für Hochtonlautsprecher vor Beschädigungung zufolge Überlastung geringer als wie bei weißen Rauschen ist.[2]

In Halbleitermaterialen, wie sie in der Elektronik eingesetzt werden, kann das Verhalten in manchen Fällen durch thermisch bedingte Änderungen der Anzahl der Ladungsträger in Leitungs- und Valenzband erklärt werden. In Metallen gilt die thermisch aktivierte Bewegung von Gitterfehlern als eine wichtige Ursache.[3] Bei Feldeffekttransistoren spielt 1/f-Rauschen eine Rolle, wo es unterhalb von ca. 15 kHz gegenüber thermischem Rauschen dominiert. Insbesondere bei MOSFETs spielt es eine bedeutende Rolle, weshalb bei niederfrequenten Verstärkern in diesem Frequenzbereich keine MOSFETs eingesetzt werden. Wegen kleinerem 1/f-Rauschen werden beispielsweise in Mikrofonvorverstärkern Bipolartransistoren oder JFETs eingesetzt, welche kleineres 1/f-Rauschen zeigen.

Die genauen Ursachen von 1/f-Rauschen zufolge Oberflächeneffekte, Temperaturfluktuationen im Material und Störstellen in Halbleitergitter sind durch theoretische Modelle nur ansatzweise erklärbar. Einige der Erklärungen gelten nur unter starken Einschränkungen und sind nicht verallgemeinerbar.[2] Arbeiten von F.N. Hooge et. al. aus Anfang der 1980er Jahre ergab nachfolgende Beziehung bei einer stromdurchflossenen Widerstandsprobe, wie beispielsweise einen Stück Halbleitermaterial.[4] Zwischen der Rauschleistungsdichte eines elektrischen Widerstandsmaterials mit freien Ladungsträgern und mit dem Widerstandswert besteht folgende Beziehung:

Dabei tritt die Hoogesche Konstante mit dem empirisch gefundenen Wert von auf.[2]

Farbanalogie des Namens

Beim Rosa Rauschen haben die niedrigen Frequenzen eine höhere Amplitude als höhere Frequenzen. Die Amplitude nimmt mit steigenden Frequenzen umgekehrt proportional ab, es sind aber alle Frequenzen vertreten. Die Bezeichnung mit Farben entspringt einer Analogie aus der Optik: Weißes Licht besteht aus einem Lichtspektrum mit konstanter Leistungsdichte. Durch Dämpfung höherer Frequenzanteile bildet sich aus weißen Licht eine eher dem rosa entsprechende Farbe.

Literatur

- Jürgen Detlefsen, Uwe Siart: Grundlagen der Hochfrequenztechnik. 2. Auflage. Oldenbourg, München 2006, ISBN 3-486-57866-9.

- Rudolf Müller: Rauschen. 2. Auflage. Springer, 2013, ISBN 978-3-540-51145-8.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Edoardo Milotti: 1/f noise: a pedagogical review. Dipartimento di Fisica, Università di Udine and I.N.F.N., 2002, abgerufen am 14. März 2014.

- ↑ a b c Tobias Märkl: 1/f Noise, Telegraph Noise. 2009, abgerufen am 14. März 2014.

- ↑ Jonathan Pelz, John Clarke: Dependence of 1/f Noise on Defects Induced in Copper Films by Electron Irradiation. In: Physical Review Letters. Band 55, Nr. 7, 1985, S. 738–741, doi:10.1103/PhysRevLett.55.738.

- ↑ F.N.Hooge, T.G.M. Kleinpenning, L.K.J.Vandamme: Experimental studies on 1/f noise. Hrsg.: Reports on Progress in Physics. Band 44, Nr. 5, 1981, doi:10.1088/0034-4885/44/5/001.