„Titanosaurier“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

+ Eier |

|||

| Zeile 53: | Zeile 53: | ||

Der Oberschenkelknochen (Femur) war nicht senkrecht orientiert wie bei anderen Sauropoden, sondern war schräg nach außen gekantet, was zu der typischen weiteren Beinstellung führte. Dies zeigt sich zum einen an dem nach innen gebogenen proximalen (oberen) Drittel dieses Knochens. Zum anderen standen die distalen (unteren) Gelenkknorren nicht orthogonal zur Schaftachse, wie bei anderen Sauropoden, sondern waren relativ zur orthogonalen Ausrichtung um 10° geneigt. Im Querschnitt war der Schaft des Oberschenkelknochens der meisten Sauropoden mediolateral breiter als anteroposterior; von vorne betrachtet war der Knochen also breiter als von der Seite betrachtet, der Querschnitt erscheint als Ellipse. Bei den Titanosauria war diese Ellipse deutlich [[Exzentrizität (Mathematik)|exzentrischer]] als bei den übrigen Sauropodengruppen. Diese Anpassung wirkte vermutlich den durch die weitere Beinstellung verursachten größeren Beugungsmoment entgegen.<ref name="wilson_carrano" /><ref name="wilson_06" /> |

Der Oberschenkelknochen (Femur) war nicht senkrecht orientiert wie bei anderen Sauropoden, sondern war schräg nach außen gekantet, was zu der typischen weiteren Beinstellung führte. Dies zeigt sich zum einen an dem nach innen gebogenen proximalen (oberen) Drittel dieses Knochens. Zum anderen standen die distalen (unteren) Gelenkknorren nicht orthogonal zur Schaftachse, wie bei anderen Sauropoden, sondern waren relativ zur orthogonalen Ausrichtung um 10° geneigt. Im Querschnitt war der Schaft des Oberschenkelknochens der meisten Sauropoden mediolateral breiter als anteroposterior; von vorne betrachtet war der Knochen also breiter als von der Seite betrachtet, der Querschnitt erscheint als Ellipse. Bei den Titanosauria war diese Ellipse deutlich [[Exzentrizität (Mathematik)|exzentrischer]] als bei den übrigen Sauropodengruppen. Diese Anpassung wirkte vermutlich den durch die weitere Beinstellung verursachten größeren Beugungsmoment entgegen.<ref name="wilson_carrano" /><ref name="wilson_06" /> |

||

== Paläobiologie == |

|||

=== Eier und Nester === |

|||

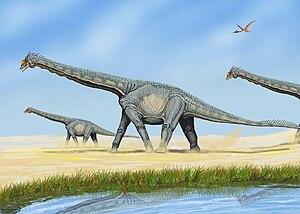

[[Datei:Titanosaur_nesting.jpg |miniatur| Titanosaurier hoben Nestgruben mit ihren flexiblen Hinterfüßen aus. Das Nest besteht aus typischerweise 20 bis 40 Eiern]] |

|||

Bis heute wurden zahlreiche Fundorte mit fossilen Eiern entdeckt, die dem Typ (Oospezies) ''Megaloolithus'' zugeschrieben werden und traditionell sauropoden Dinosauriern zugeschrieben werden. Diese Eier zeichnen sich durch eine rundliche Form, einer relativ dicken Eierschale, die aus einer einzelnen Schicht aus Calcit besteht, sowie einer tuberkelartigen Oberfläche der Eierschale aus. Gut untersuchte Fundorte finden sich vor allem in Gesteinen der Oberkreide im südlichen Frankreich, im nördlichen Spanien, in Indien sowie in Südamerika. Mit der Entdeckung der Fundstelle Auca Mahuevo 1997 im nördlichen [[Patagonien]], einer riesigen Nestkolonie mit tausenden ''Megaloolithus''-Eiern, konnte die Zuordnung zumindest dieser Nestkolonie zu den Titanosauria bestätigt werden. So fanden sich innerhalb einiger Eier gut erhaltene Skelette von Embryonen, die einige Synapomorphien der Titanosauria zeigen.<ref name="chiappe_sauropods_05">{{Literatur |Autor=Luis M. Chiappe, Frankie Jackson, Rodolfo A. Coria, Lowell Dingus |Titel= Nesting Titanosaurs from Auca Mahuevo and Adjacent Sites | Sammelwerk=The Sauropods: Evolution and Paleobiology |Herausgeber=Rogers, Wilson |Jahr=2005 |Verlag=University of California Press |ISBN=0-520-24623-3}}</ref> Viele Autoren schreiben andere ''Megaloolithus''-Nestkolonien aufgrund der Ähnlichkeit mit den Funden aus Auca Mahuevo ebenfalls Titanosauriern zu.<ref name="3d-megaloolithid">{{Literatur |Autor=Bernat Vila1, Frankie D. Jackson, Josep Fortuny, Albert G. Selles, Angel Galobart |Titel=3-D Modelling of Megaloolithid Clutches: Insights about Nest Construction and Dinosaur Behaviour |Sammelwerk=PLoS ONE |Band=5 |Nummer=5, e10362 |Jahr=2010 |DOI=10.1371/journal.pone.0010362}}</ref> Andere Autoren betonen jedoch, dass die Nachweise nicht ausreichen, um alle ''Megaloolithus''-Funde den Titanosauria zuzuordnen. So fanden sich in Rumänien ''Megaloolithus''-Eier in der Nähe von Überresten Neugeborener Hadrosaurier der Art ''Telmatosaurus transylvanicus''. Somit besteht die Möglichkeit, dass einige ''Megaloolithus''-Funde tatsächlich zu anderen Gruppen gehörten.<ref name="chiappe_sauropods_05" /><ref name="grellet-tinner_04">{{Literatur |Autor=Gerald Grellet-Tinner, Luis M. Chiappe, R. Coria| Titel=Eggs of titanosaurid sauropods from the Upper Cretaceous of Auca Mahuevo (Argentinia) |Sammelwerk=Can. J. Earth Sci. |Band=41 |Seiten=949–960 |Jahr=2004 |DOI=10.1139/E04-049}}</ref> |

|||

''Megaloolithus''-Nestkolonien, insbesondere die Auca-Mahuevo-Fundstelle, erlaubten zahlreiche Studien über die Biologie der Titanosaurier. Die in Auca Mahuevo gefundenen Eier messen typischerweise 13 bis 15 Zentimeter Durchmesser, während die Eierschale ca. 1,3 mm dick ist. Die Eier finden sich in Ansammlungen aus meist 20 bis 40 Eiern, die in bis zu drei Lagen übereinandergestapelt sind. Das eigentliche Nest ist dabei jedoch nur selten erhalten, weshalb lediglich von Ansammlungen von Eiern (eng. ''clutches'') und nicht von Nestern gesprochen wird. Einige Clutches zeigen dennoch Hinweise auf die Architektur des Nestes: Sie befinden sich innerhalb länglicher, elliptischer bis nierenförmiger Eindrücke in einer Grundschicht aus Sandstein, die etwa 100 bis 140 Zentimeter lang und 10 bis 18 Zentimeter tief sind. Ein Wall aus strukturlosem Sandstein um die Eindrücke herum ist wahrscheinlich bei der Aushebung dieser Nester durch die Titanosaurier entstanden.<ref name="chiappe_sauropods_05" /> Ähnliche längliche Eindrücke finden sich in einigen anderen ''Megaloolithus''-Nestkolonien in Südamerika, Europa und Indien. Eine neuere Studie vermutet, dass Titanosaurier diese Gruben mit ihren flexiblen Hinterfüßen durch Schürfen ausgehoben haben.<ref name="3d-megaloolithid" /> |

|||

Die meisten Studien über ''Megaloolithus''-Eier lassen vermuten, dass die Eier vergraben wurden.<ref name="3d-megaloolithid" /> Diese Interpretation wird durch die Anzahl der Poren in der Eierschale und die sich daraus resultierende Durchlässigkeit für Wasserdampf (G<sub>H<sub>2</sub>0</sub>) unterstützt. So sind die Eier heutiger Vögel meistens der Atmosphäre ausgesetzt, weshalb ihre Eier relativ wenige Poren zeigen, um einen möglichen Wasserverlust zu vermeiden. Die Eier heutiger Reptilien werden dagegen häufig in der Erde oder in Vegetation vergraben und zeichnen sich durch entsprechend zahlreiche Poren aus. Viele ''Megaloolithus''-Eierschalen zeigen eine Wasserdampf-Durchlässigkeit, die deutlich höher als bei heutigen Vögeln, aber etwas geringer als bei heutigen Reptilien ist. Beispielsweise zeigen bei Pinyes im nördlichen Spanien gefundene Eier eine zehn Mal größere Wasserdampf-Durchlässigkeit als heutige Vogeleier. Eine Ausnahme scheinen die Eier aus Auca Mahuevo zu bilden, für die lediglich eine zwei Mal größere Wasserdampf-Durchlässigkeit relativ zu Vogeleiern berechnet wurde.<ref name="jackson_08">{{Literatur| Autor=Frankie D. Jackson, David J. Varricchio, Robert A. Jackson, Bernat Vila, Luis M. Chiappe | Titel=Comparison of water vapor conductance in a titanosaur egg from the Upper Cretaceous of Argentina and a Megaloolithus siruguei egg from Spain |Sammelwerk=Paleobiology |Band=34 |Nummer=2 |Jahr=2008 |Seiten=229–246}}</ref> Die Auca-Mahuevo-Eier könnten daher, anders als andere ''Megaoolithus''-Eier, in offenen Nestern bebrütet worden sein. Dies wird dadurch unterstützt, dass die Nestgruben dieser Fundstelle nicht mit dem Sandstein ausgefüllt sind, in welchem die Nester hereingegraben sind, sondern mit dem erst nachträglich durch eine Überschwemmung eingetragenen Schlammstein.<ref name="chiappe_sauropods_05" /> Grellet-Tinner und Kollegen (2004) vermuten, dass die Titanosaurier von Auca Mahuevo ihre Nester mit Vegetation bedeckten. Darauf lässt die tuberkelartige Oberfläche der Eierschalen schließen, die wahrscheinlich die Funktion hatte zu verhindern, dass Partikel die Poren der Eierschale blockieren. Da die Erhebungen in einem Abstand zwischen 0,6 und 1,6 Millimeter voneinander stehen, konnten sie lediglich Partikel fern halten, die größer waren als 0,6 Millimeter, weshalb nur Pflanzenmaterial als Bedeckung in Frage kommt. Diese Interpretation wird durch die Entdeckung von Kohlenstoff-Resten, die vermutlich von Pflanzenmaterial herrühren, in den Nestgruben unterstützt<ref name="chiappe_04">{{Literatur |Autor=Luis M. Chiappe, James G. Schmitt, Frankie D. Jackson, Alberto Garrido, Lowell Dingus, Gerald Grellet-Tinner |Titel=Nest Structure for Sauropods: Sedimentary Criteria for Recognition of Dinosaur Nesting Traces |Sammelwerk=Palaios |Jahr=2004 |Band=19 |Seiten=89–95}}</ref>.<ref name="grellet-tinner_04" /> |

|||

=== Osteoderme === |

=== Osteoderme === |

||

Version vom 17. September 2010, 14:09 Uhr

| Titanosauria | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Lebensbild von Alamosaurus | ||||||||||

| Zeitliches Auftreten | ||||||||||

| Kimmeridgium (Oberjura) bis Maastrichtium (Oberkreide) | ||||||||||

Fehler. Bitte {{Erdzeitalter/Beginn|fmt=1|{{{1|}}}}} verwenden! bis Fehler. Bitte {{Erdzeitalter/Ende|fmt=1|{{{1|}}}}} verwenden! Mio. Jahre

| ||||||||||

| Fundorte | ||||||||||

| ||||||||||

| Systematik | ||||||||||

| ||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||

| Titanosauria | ||||||||||

| Bonaparte & Coria, 1993 |

Die Titanosauria waren eine arten- und formenreiche Gruppe von sauropoden Dinosauriern. Sie lebten vor allem während der Kreidezeit, wo sie die dominierende Sauropodengruppe waren, und starben erst vor etwa 65,5 Millionen Jahren zusammen mit allen anderen Nichtvogel-Dinosauriern aus. Fossilien wurden auf allen Kontinenten außer Antarctica entdeckt. Bisher sind über 30 Gattungen anerkannt, die mehr als ein Drittel der gesamten Artenvielfalt der Sauropoden ausmachen. Unter ihnen waren einige der größten und schwersten Landtiere aller Zeiten, beispielsweise Argentinosaurus oder Paralititan. Verschiedene Gattungen waren gepanzert, wie beispielsweise Rapetosaurus oder Saltasaurus. Funde von Eiern und Nestern geben Hinweise auf die Entwicklungs- und Reproduktionsbiologie, knochenhistologische Untersuchungen lassen Rückschlüsse auf die Wachstumsstrategien dieser riesigen Pflanzenfresser zu.[1]

Die meisten Gattungen sind aufgrund des sehr lückenhaften Fossilberichts nur wenig bekannt. So sind Schädelknochen und Partien des Restskeletts, die sich bei der Entdeckung noch im anatomischen Verbund befinden, sehr selten. Die Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb der Gruppe werden erst seit 2001 ernsthaft diskutiert, und bleiben bis heute stark umstritten[2]. Zusammen mit den Brachiosauriden und verwandten Gattungen bilden die Titanosauria die Gruppe Titanosauriformes, welche wiederum zu den Macronaria zählt.[1]

Merkmale

Schädel

Die Schädel von Rapetosaurus, Nemegtosaurus und Quaesitosaurus ähnelten in ihrer Form denjenigen der Diplodociden: So war die Schnauze verlängert, während sich die Nasenöffnungen weit oben am Schädel auf Höhe der Augenhöhlen befanden. Dennoch zeigen diese Schädel gemeinsame Merkmale, die bei Diplodociden und anderen Sauropodengruppen fehlen. So ist beispielsweise das Schuppenbein (Squamosum) vom Supratemporalfenster ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Schnauze, also das Zwischenkieferbein (Prämaxillare) sowie die vorderen Teile des Ober- und Unterkiefers, mit zahlreichen Öffnungen durchzogen. Bislang ist jedoch zu wenig Schädelmaterial bekannt, um Merkmale des Schädels zur Definition von Gruppen innerhalb der Titanosauria zu verwenden.[3][4][5]

Nemegtosaurus besaß wahrscheinlich 13 Zähne auf jeder Seite der Ober- und Unterkiefers, was einer Gesamtanzahl von 52 Zähnen entspricht.[5] Die Zähne der Titanosauria waren lang und dünn und ähnelten damit den stiftartigen Zähnen der Diplodociden; bei beiden Gruppen hat sich diese Morphologie jedoch unabhängig voneinander (konvergent) entwickelt. So wiesen ursprünglichere Sauropoden, wie Camarasaurus oder Omeisaurus, spatelförmige Zähne auf, während ursprünglichere Titanosauriformes wie Brachiosaurus eine Zwischenform zwischen den ursprünglicheren, spatelförmigen Zähnen und den dünneren Zähnen der Titanosauria zeigten.[2][3]

Wirbel

Die Wirbel der Titanosauria sind generell breiter und niedriger als bei anderen Sauropodengruppen.[6] Die vorderen Schwanzwirbel aller Titanosauria außer Opisthocoelicaudia sind procoel, also auf der Vorderseite konkav. Die seitlichen Aushöhlungen (Pleurocoele) der Rückenwirbel sind im Gegensatz zu anderen Sauropoden augenförmig.[2][7] Bisher fehlen Funde von zusammenhängenden Wirbelsäulen, weshalb die generelle Anzahl der Hals-, Rücken-, und Schwanzwirbel unbekannt ist. Viele abgeleiterere Titanosauria zeigen jedoch einen zusätzlichen, sechsten Kreuzbeinwirbel. So weisen andere Neosauropoden typischerweise fünf Kreuzbeinwirbel auf; bei sehr basalen Sauropoden wie Barapasaurus waren es nur vier. Des Weiteren besaßen einige abgeleitetere Titanosaurier wie Saltasaurus einen deutlich kürzeren Schwanz. Bestand der Schwanz bei ursprünglicheren Sauropoden aus etwa 50 und bei Diplodociden aus etwa 80 Schwanzwirbeln, waren es bei diesen abgeleiteten Titanosauria nur noch 35. Dieser verkürtzte Schwanz könne nach Ansicht einiger Forscher als eine Art drittes Bein gedient haben, während sich die Tiere zum Fressen oder zur Paarung aufrichteten.[3][2][8]

Die Wirbel zeichnen sich insbesondere bei abgeleiteteren Titanosauria wie den Saltasauriden durch eine Reduzierung der mechanischen Verbindungselemente aus, was zu einer größeren Flexibilität der Wirbelsäule führte. Dieser Trend zeigt sich sogar in den Schwanzwirbeln. Besonders bezeichnend ist das Fehlen der Hyposphen-Hypantrum-Verbindungen der Rückenwirbel bei allen Titanosauria außer einigen ursprünglichen Formen wie Andesaurus und Phuwiangosaurus. Diese Verbindungselemente führten bei anderen Sauropoden zu einer zusätzlichen Stabilisierung der Wirbelsäule und unterstützten wahrscheinlich eine zunehmende Körpergröße.[6]

Die vor dem Kreuzbein gelegenen Wirbel (Präsakralwirbel) und gelegentlich die Kreuzbeinwirbel sind mit einer komplexen, bienenwarbenartigen Struktur aus zahlreichen Kammern durchzogen, die teilweise vom Luftsacksystem des Tieres ausgefüllt wurden und das Gewicht der Wirbelsäule reduzierten. Eine derartig komplexe interne Struktur der Wirbel findet sich auch bei den Diplodociden und bei Mamenchisaurus, während weniger abgeleitete Sauropoden ein einfachereres Kaammersystem zeigten. Die Evolution dieses komplexen Kammersystems in verschieden Gruppen der Sauropoden steht vermutlich mit der ansteigenden Körpergröße und Halslänge in Verbindung.[3][9]

Schultergürtel, Becken und Gliedmaßen

Im Appendikulärskelett – dem Schultergürtel, dem Becken und den Gliedmaßen – findet sich bei den Macronaria und insbesondere bei den Titanosauria ein bedeutender Teil der für die Klassifikation wichtigen Merkmale.[8] Viele dieser Merkmale hängen wahrscheinlich mit der Evolution einer weiteren Beinstellung innerhalb der Titanosauria zusammen: So standen die Beine nicht säulenartig gerade unter dem Körper, wie bei primitiveren Sauropoden-Gruppen, sondern waren von vorne betrachtet leicht nach außen gebogen. Somit berührten die Füße den Boden in einigem Abstand von der Mittellinie des Körpers, und lagen nicht, wie bei primitiveren Sauropoden-Gruppen, nahe an oder auf der Mittellinie. Analog können fossile Fährtenfolgen von Sauropoden in zwei Gruppen eingeordnet werden, dem "schmalspurigen" Typ, Parabrontopodus, der wahrscheinlich die ursprüngliche Konstellation primitiverer Sauropodengruppen zeigt, sowie dem "breitspurigen" Typ, Brontopodus, der die Konstellation bei Titanosauriern und evtl. anderen Macronariern widerspiegelt.[10]

Der Schultergürtel zeichnet sich durch ein im Vergleich mit anderen Sauropoden verlängertes Rabenbein (Coracoid) und einem größeren, mondsichelförmigen Brustbein (Sternum) aus, was zu einem insgesamt breiteren Brustkorb führte. Verschiedene Merkmale des Vorderbeins der Titanosauria finden sich bei anderen Gruppen der Saurischia, fehlen jedoch bei den übrigen Sauropodengruppen. Dabei handelt es sich um Umkehrungen von Merkmalen, die sich früh in der Evolution der Sauropoden herausbildeten und mit der Evolution von säulenartigen Beinen in Verbindung stehen[8]. So zeigt der Oberarmknochen (Humerus) einen ausgeprägten Deltopectoralkamm sowie geteilte und anterior (nach vorne) erweiterte distale (untere) Gelenkknorren. Des Weiteren erstreckte sich ein Olekranon über die Gelenkfläche der Elle. Diese Merkmale lassen auf nach außen gebeugte Vorderbeine schließen. Der aus Elle und Speiche (Radius) bestehende Unterarm ist zudem extrem robust – beispielsweise beträgt die Dicke der Speiche an ihrem oberen (proximalen) Ende mindestens ein Drittel ihrer gesamten Länge, eine Synapomorphie der Titanosauria[2]. Die Mittelhandknochen waren verlängert und im Gegensatz zu den schlanken, heterogenen Mittelhandknochen der Brachiosauriden homogen und robust. Die Handwurzelknochen (Carpalia) scheinen komplett zu fehlen, während von den Fingern lediglich extrem reduzierte Reste einiger Fingerglieder (Phalangen) übrig blieben. Krallen (Unguals) am Vorderfuß wurden bislang bei keinem Titanosauria nachgewiesen.[11][3]

Das Darmbein der meisten Sauropoden zeigt auf der Oberseite der vorderen (präacetabularen) Hälfte einen markanten, gerundeten Kamm. Bei den Titanosauriformes wurde dieser Kamm höher und keulenartig, sodass das Darmbein seinen höchsten Punkt weit vor dem Hüftgelenk (Acetabulum) zeigte. Bei einigen Titanosauria, beispielsweise bei Neuquensaurus oder Alamosaurus, ist diese Keule nach außen gedreht und bildet eine annähernd horizontale Plattform.[7][12] Das Schambein (Pubis) ist bei vielen Arten deutlich länger als das Sitzbein (Ischium), im Gegensatz zu anderen Sauropoden, deren Schambein meist kürzer ist als das Sitzbein[7]. Das Sitzbein war meist kürzer und breiter als bei anderen Sauropoden.[2]

Der Oberschenkelknochen (Femur) war nicht senkrecht orientiert wie bei anderen Sauropoden, sondern war schräg nach außen gekantet, was zu der typischen weiteren Beinstellung führte. Dies zeigt sich zum einen an dem nach innen gebogenen proximalen (oberen) Drittel dieses Knochens. Zum anderen standen die distalen (unteren) Gelenkknorren nicht orthogonal zur Schaftachse, wie bei anderen Sauropoden, sondern waren relativ zur orthogonalen Ausrichtung um 10° geneigt. Im Querschnitt war der Schaft des Oberschenkelknochens der meisten Sauropoden mediolateral breiter als anteroposterior; von vorne betrachtet war der Knochen also breiter als von der Seite betrachtet, der Querschnitt erscheint als Ellipse. Bei den Titanosauria war diese Ellipse deutlich exzentrischer als bei den übrigen Sauropodengruppen. Diese Anpassung wirkte vermutlich den durch die weitere Beinstellung verursachten größeren Beugungsmoment entgegen.[10][3]

Paläobiologie

Eier und Nester

Bis heute wurden zahlreiche Fundorte mit fossilen Eiern entdeckt, die dem Typ (Oospezies) Megaloolithus zugeschrieben werden und traditionell sauropoden Dinosauriern zugeschrieben werden. Diese Eier zeichnen sich durch eine rundliche Form, einer relativ dicken Eierschale, die aus einer einzelnen Schicht aus Calcit besteht, sowie einer tuberkelartigen Oberfläche der Eierschale aus. Gut untersuchte Fundorte finden sich vor allem in Gesteinen der Oberkreide im südlichen Frankreich, im nördlichen Spanien, in Indien sowie in Südamerika. Mit der Entdeckung der Fundstelle Auca Mahuevo 1997 im nördlichen Patagonien, einer riesigen Nestkolonie mit tausenden Megaloolithus-Eiern, konnte die Zuordnung zumindest dieser Nestkolonie zu den Titanosauria bestätigt werden. So fanden sich innerhalb einiger Eier gut erhaltene Skelette von Embryonen, die einige Synapomorphien der Titanosauria zeigen.[13] Viele Autoren schreiben andere Megaloolithus-Nestkolonien aufgrund der Ähnlichkeit mit den Funden aus Auca Mahuevo ebenfalls Titanosauriern zu.[14] Andere Autoren betonen jedoch, dass die Nachweise nicht ausreichen, um alle Megaloolithus-Funde den Titanosauria zuzuordnen. So fanden sich in Rumänien Megaloolithus-Eier in der Nähe von Überresten Neugeborener Hadrosaurier der Art Telmatosaurus transylvanicus. Somit besteht die Möglichkeit, dass einige Megaloolithus-Funde tatsächlich zu anderen Gruppen gehörten.[13][15]

Megaloolithus-Nestkolonien, insbesondere die Auca-Mahuevo-Fundstelle, erlaubten zahlreiche Studien über die Biologie der Titanosaurier. Die in Auca Mahuevo gefundenen Eier messen typischerweise 13 bis 15 Zentimeter Durchmesser, während die Eierschale ca. 1,3 mm dick ist. Die Eier finden sich in Ansammlungen aus meist 20 bis 40 Eiern, die in bis zu drei Lagen übereinandergestapelt sind. Das eigentliche Nest ist dabei jedoch nur selten erhalten, weshalb lediglich von Ansammlungen von Eiern (eng. clutches) und nicht von Nestern gesprochen wird. Einige Clutches zeigen dennoch Hinweise auf die Architektur des Nestes: Sie befinden sich innerhalb länglicher, elliptischer bis nierenförmiger Eindrücke in einer Grundschicht aus Sandstein, die etwa 100 bis 140 Zentimeter lang und 10 bis 18 Zentimeter tief sind. Ein Wall aus strukturlosem Sandstein um die Eindrücke herum ist wahrscheinlich bei der Aushebung dieser Nester durch die Titanosaurier entstanden.[13] Ähnliche längliche Eindrücke finden sich in einigen anderen Megaloolithus-Nestkolonien in Südamerika, Europa und Indien. Eine neuere Studie vermutet, dass Titanosaurier diese Gruben mit ihren flexiblen Hinterfüßen durch Schürfen ausgehoben haben.[14]

Die meisten Studien über Megaloolithus-Eier lassen vermuten, dass die Eier vergraben wurden.[14] Diese Interpretation wird durch die Anzahl der Poren in der Eierschale und die sich daraus resultierende Durchlässigkeit für Wasserdampf (GH20) unterstützt. So sind die Eier heutiger Vögel meistens der Atmosphäre ausgesetzt, weshalb ihre Eier relativ wenige Poren zeigen, um einen möglichen Wasserverlust zu vermeiden. Die Eier heutiger Reptilien werden dagegen häufig in der Erde oder in Vegetation vergraben und zeichnen sich durch entsprechend zahlreiche Poren aus. Viele Megaloolithus-Eierschalen zeigen eine Wasserdampf-Durchlässigkeit, die deutlich höher als bei heutigen Vögeln, aber etwas geringer als bei heutigen Reptilien ist. Beispielsweise zeigen bei Pinyes im nördlichen Spanien gefundene Eier eine zehn Mal größere Wasserdampf-Durchlässigkeit als heutige Vogeleier. Eine Ausnahme scheinen die Eier aus Auca Mahuevo zu bilden, für die lediglich eine zwei Mal größere Wasserdampf-Durchlässigkeit relativ zu Vogeleiern berechnet wurde.[16] Die Auca-Mahuevo-Eier könnten daher, anders als andere Megaoolithus-Eier, in offenen Nestern bebrütet worden sein. Dies wird dadurch unterstützt, dass die Nestgruben dieser Fundstelle nicht mit dem Sandstein ausgefüllt sind, in welchem die Nester hereingegraben sind, sondern mit dem erst nachträglich durch eine Überschwemmung eingetragenen Schlammstein.[13] Grellet-Tinner und Kollegen (2004) vermuten, dass die Titanosaurier von Auca Mahuevo ihre Nester mit Vegetation bedeckten. Darauf lässt die tuberkelartige Oberfläche der Eierschalen schließen, die wahrscheinlich die Funktion hatte zu verhindern, dass Partikel die Poren der Eierschale blockieren. Da die Erhebungen in einem Abstand zwischen 0,6 und 1,6 Millimeter voneinander stehen, konnten sie lediglich Partikel fern halten, die größer waren als 0,6 Millimeter, weshalb nur Pflanzenmaterial als Bedeckung in Frage kommt. Diese Interpretation wird durch die Entdeckung von Kohlenstoff-Resten, die vermutlich von Pflanzenmaterial herrühren, in den Nestgruben unterstützt[17].[15]

Osteoderme

Im Jahr 1896 schrieb Depéret eine große, zylindrische Platte dem Titanosaurier "Titanosaurus" madagascariensis zu und war damit der erste, der eine Panzerung bei einem Sauropoden vermutete. Lange Zeit unbeachtet, konnte Depérets Hypothese erst 1980 mit der Entdeckung einer Panzerung bei Saltasaurus bestätigt werden. An einem Skelett dieser Gattung zeigen sich kleine, rundliche Knöchelchen, die im Kontakt miteinander stehen und eine mosaikartige Oberfläche bilden. Daneben waren größere, ovale Platten mit konischer Außenfläche vorhanden.[18] Seit diesem Fund wurden weitere Skelette mit assoziierten Osteodermen sowie isoliert vorgefundene, einzelne Osteoderme vor allem in Südamerika, aber auch in Afrika, Madagaskar und Europa entdeckt. Osteoderme sind für 10 der über 40 derzeit anerkannten Titanosaurier-Gattungen nachgewiesen. Wie zusammenhängende (artikulierte) Skelette verschiedener Gattungen ohne assoziierte Osteoderme zeigen, fehlte die Panzerung jedoch zumindest bei einigen Gattungen. Die bisher bekannten Osteoderme variieren in ihrer Größe von wenigen Millimetern bis einigen Dezimetern; der größte Fund zeigt einen Durchmesser von 59 Zentimetern. Die Titanosauria sind die einzigen Sauropoden, von denen gesicherte Funde von Osteodermen vorliegen, obwohl es Hinweise auf mögliche Osteoderme bei einigen Gattungen aus anderen Gruppen gibt, wie beispielsweise bei "Pelorosaurus" becklesii oder Agustinia.[19]

Funde von Titanosaurier-Osteodermen sind im Vergleich zu Knochenfunden sehr spärlich: So sind derzeit fast 90 Titanosaurier-Osteoderme bekannt, in Verbindung mit Skelettfunden sind es jeweils höchstens einige wenige, unabhängig vom Artikulationsgrad der Skelette. Im Kontrast dazu sind Osteodermfunde anderer Gruppen, beispielsweise der Krokodile oder der thyreophoren Dinosaurier, sehr häufig. Dies deutet darauf hin, dass die Osteoderm tragenden Titanosaurier lediglich schwach gepanzert waren.[19] Leonardo Salgado (2003) bemerkt, dass die von ihm untersuchten Osteoderme entweder asymmetrisch oder zweiseitig symmetrisch sind, wobei die zweiseitig symmetrischen deutlich überwiegen. Im Gegensatz dazu sind die Osteoderme heutiger Alligatoren, die in Querstreifen über den Rücken verlaufen, nicht zweiseitig symmetrisch. Daraus schließt er, dass die symmetrischen Osteoderme in einer Reihe auf der Mittellinie des Körpers über den Wirbelstacheln verliefen, während die asymmetrischen Osteoderme auf den Flanken der Tiere verteilt waren.[20] Michael D'emic und Kollegen (2009) stellten fest, das gepanzerte Titanosaurier generell kleiner waren als ungepanzerte – so zeigten gepanzerte Arten eine durchschnittliche Femurlänge von 87 Zentimetern, während die Femurlänge ungepanzerter Arten durchschnittlich 149 Zentimeter betrug. Die Evolutionsgeschichte der Osteoderme innerhalb der Titanosauria ist nicht bekannt.[19]

Verschiedene Autoren haben versucht, die bekannten Osteoderme anhand ihrer Form in Gruppen (Morphotypen) einzuteilen. Der jüngste Ansatz stammt von Michael D'emic und Kollegen (2009) und sieht vier Morphotypen vor: Der ellipsoiden Typ (Morphotyp 1), die am häufigsten gefundene Morphe, die sich unter anderem bei Saltasaurus findet, ist durch oft große, ovale Platten mit konvexer Oberfläche charakterisiert und zeigt gelegentlich eine stachelartige Erhebung. Der gekielte Typ (Morphotyp 2) zeigt einen länglichen Kamm auf der Oberfläche. Der zylindrische Typ (Morphotyp 3) ist durch runde bis ovale, flache Platten gekennzeichnet, ist bisher aber lediglich von vier Exemplaren bekannt. Dem Mosaik-Typ (Morphotyp 4) werden die kleinen, mosaikartig angeordneten Plättchen zugeordnet, die beispielsweise bei Saltasaurus auftraten, sowie unregelmäßig geformte Osteoderme, die keinem anderen Typ zugeordnet werden können.[19]

Innere Systematik

- Titanosauria

- Aegyptosaurus

- Agustinia

- Andesaurus

- Argentinosaurus

- Argyrosaurus

- Austrosaurus

- Chubutisaurus

- Epachthosaurus

- Janenschia

- Maxakalisaurus [21]

- Tangvayosaurus

- Venenosaurus

- Lithostrotia

- Aeolosaurus

- Alamosaurus

- Ampelosaurus

- Antarctosaurus

- Diamantinasaurus [22]

- Gondwanatitan

- Jainosaurus

- Jiangshanosaurus

- Laplatasaurus

- Lirainosaurus

- Magyarosaurus

- Malawisaurus

- Muyelensaurus

- Nemegtosaurus

- Paralititan

- Pellegrinisaurus

- Puertasaurus

- Quaesitosaurus

- Rapetosaurus

- Rinconsaurus

- Rocasaurus

- Titanosaurus

- Saltasauridae

- ? Bruhathkayosaurus Yadagiri & Ayyasami 1989

Literatur

- Paul Upchurch, Paul Barrett, Peter Dodson: Sauropoda. in David Weishampel, Peter Dodson und Halszka Osmólska: The Dinosauria, 2004, 2. Ausg., University of California Press, ISBN 0-520-24209-2

Einzelnachweise

- ↑ a b Kristina Curry Rogers: Titanosauria. In: Rogers, Wilson (Hrsg.): The Sauropods: Evolution and Paleobiology. University of California Press, 2005, ISBN 0-520-24623-3.

- ↑ a b c d e f Upchurch, Barrett, Dodson: Sauropoda. In: Weishampel, Dodson, Osmólska (Hrsg.): The Dinosauria. 2te Auflage. University of California Press, 2004, ISBN 0-520-24209-2, S. 259–322.

- ↑ a b c d e f Jeffrey A. Wilson: An Overview of Titanosaur Evolution and Phylogeny. In: III Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno. Salas de los Infantes, Burgos 2006, S. 169–190.

- ↑ Kristina Curry Rogers, Catherine A. Forster: The Skull of Rapetosaurus krausei (Sauropoda: Titanosauria) from the Late Cretaceous of Madagascar. In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 24, Nr. 1, 2004, S. 121–144.

- ↑ a b Jeffrey A. Wilson: Redescription of the Mongolian Sauropod Nemegtosaurus mongoliensis Nowinski (Dinosauria: Saurischia) and comments on Late Cretaceous Sauropod diversity. In: Journal of Systematic Palaeontology. Band 3, Nr. 3, 2005, S. 283–318, doi:10.1017/S1477201905001628.

- ↑ a b Sebastián Apesteguía: Evolution of the Hyposphene-Hypantrum Complex within Sauropoda. In: Thunder-Lizards: The Sauropodomorph Dinosaurs, herausgegeben von Virginia Tidwell und Kenneth Carpenter, 2005, Indiana University Press, ISBN 0-253-34542-1

- ↑ a b c Leonardo Salgado, Rodolfo Anibal Coria, Jorge Orlando Calvo: Evolution of Titanosaurid Sauropods. I: Phylogenetic Analysis Based on the Postcranial Evidence. In: Ameghiniana. Band 34, Nr. 1, 1997, ISSN 0002-7014, S. 3–32.

- ↑ a b c Jeffrey Wilson: Overview of Sauropod Phylogeny and Evolution. In: Rogers, Wilson (Hrsg.): The Sauropods: Evolution and Paleobiology. University of California Press, 2005, ISBN 0-520-24623-3.

- ↑ Mathew Wedel: Vertebral pneumaticity, air sacs, and the physiology of sauropod dinosaurs. In: Paleobiology. Band 29, Nr. 2, 2003, S. 243–255 (PDF).

- ↑ a b Jeffrey A. Wilson, Matthew T. Carrano: Titanosaurs and the origin of "wide-gauge" trackways: a biomechanical and systematic perspective on sauropod locomotion. In: Paleobiology. Band 52, Nr. 2, 1999, S. 252–267.

- ↑ Sebastián Apesteguía: Evolution of the Titanosaur Metacarpus. In: Thunder-Lizards: The Sauropodomorph Dinosaurs, herausgegeben von Virginia Tidwell und Kenneth Carpenter, 2005, Indiana University Press, ISBN 0-253-34542-1

- ↑ Alejandro Otero: The appendicular skeleton of Neuquensaurus, a Late Cretaceous saltasaurine sauropod from Patagonia, Argentinia. In: Acta Palaeontologica Polonica. Band 55, Nr. 3, 2010, S. 399–426.

- ↑ a b c d Luis M. Chiappe, Frankie Jackson, Rodolfo A. Coria, Lowell Dingus: Nesting Titanosaurs from Auca Mahuevo and Adjacent Sites. In: Rogers, Wilson (Hrsg.): The Sauropods: Evolution and Paleobiology. University of California Press, 2005, ISBN 0-520-24623-3.

- ↑ a b c Bernat Vila1, Frankie D. Jackson, Josep Fortuny, Albert G. Selles, Angel Galobart: 3-D Modelling of Megaloolithid Clutches: Insights about Nest Construction and Dinosaur Behaviour. In: PLoS ONE. Band 5, 5, e10362, 2010, doi:10.1371/journal.pone.0010362.

- ↑ a b Gerald Grellet-Tinner, Luis M. Chiappe, R. Coria: Eggs of titanosaurid sauropods from the Upper Cretaceous of Auca Mahuevo (Argentinia). In: Can. J. Earth Sci. Band 41, 2004, S. 949–960, doi:10.1139/E04-049.

- ↑ Frankie D. Jackson, David J. Varricchio, Robert A. Jackson, Bernat Vila, Luis M. Chiappe: Comparison of water vapor conductance in a titanosaur egg from the Upper Cretaceous of Argentina and a Megaloolithus siruguei egg from Spain. In: Paleobiology. Band 34, Nr. 2, 2008, S. 229–246.

- ↑ Luis M. Chiappe, James G. Schmitt, Frankie D. Jackson, Alberto Garrido, Lowell Dingus, Gerald Grellet-Tinner: Nest Structure for Sauropods: Sedimentary Criteria for Recognition of Dinosaur Nesting Traces. In: Palaios. Band 19, 2004, S. 89–95.

- ↑ Ignacio A. Cerda, Jaime E. Powell: Dermal armor histology of Saltasaurus loricatus, an Upper Cretaceous sauropod dinosaur from Northwest Argentinia. In: Acta Palaeontologica Polonica. Band 55, Nr. 3, 2010, S. 389–398.

- ↑ a b c d M. D. d’Emic, J. A. Wilson, S. Chatterjee: The titanosaur (Dinosauria: Sauropoda) osteoderm record: review and first definitive specimen from India. In: Journal of Vertebrate Paleontology. Band 29, 2009, S. 165–177.

- ↑ Leonardo Salgado: Considerations on the bony plates assigned to titanosaurs (Dinosauria, Sauropoda). In: Ameghiniana. Band 40, ISSN 0002-7014, S. 441–456 (Abstract).

- ↑ Kellner, AWA; Campos, DA; Azevedo, SAK; Trotta, MNF; Henriques, DDR; Craik, MMT & Silva, HP. (2006): On a new titanosaur sauropod from the Bauru Group, Late Cretaceous of Brazil. Boletim do Museu Nacional (Geologia) 74: 1-31. PDF-Dokument

- ↑ Hocknull, Scott A.; White, Matt A.; Tischler, Travis R.; Cook, Alex G.; Calleja, Naomi D.; Sloan, Trish & Elliott, David A. (2009). New mid-Cretaceous (latest Albian) dinosaurs from Winton, Queensland, Australia. PLoS ONE 4 (7). doi:10.1371/journal.pone.0006190.

Weblinks

- Evolution & Phylogeny of Titanosauria Museum of Paleontology - The University of Michigan