„Marranen“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Liste bekannter Marranen |

K →Zwangsbekehrung unter den Westgoten: was ist das? |

||

| Zeile 18: | Zeile 18: | ||

=== Zwangsbekehrung unter den Westgoten === |

=== Zwangsbekehrung unter den Westgoten === |

||

Auf der iberischen Halbinsel gab es bereits früh jüdische Niederlassungen. Archäologisch belegt ist die Präsenz von Juden seit den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Die Zeit unter römischer und anfänglich unter [[Westgoten|westgotischer]] Herrschaft war geprägt durch Toleranz. Dies änderte sich als die Westgoten vom [[Arianismus|arianischen]] zum katholischen Glauben übertraten. Nachdem im 3. [[Konzil von Toledo]] antijüdische Beschlüsse erlassen wurden, setzten erste Judenverfolgungen ein. Der Westgotenkönig [[Sisebut]] führte 613 zum ersten Mal Zwangstaufen durch. Unter seinen Nachfolgern wurden die Verfolgungen weitergeführt. Viele der zwangsbekehrten Juden übten ihre Religion weiter im Geheimen aus. Bevor es den Begriff Marrane gab, begann ein erstes Jahrhundert des |

Auf der iberischen Halbinsel gab es bereits früh jüdische Niederlassungen. Archäologisch belegt ist die Präsenz von Juden seit den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Die Zeit unter römischer und anfänglich unter [[Westgoten|westgotischer]] Herrschaft war geprägt durch Toleranz. Dies änderte sich als die Westgoten vom [[Arianismus|arianischen]] zum katholischen Glauben übertraten. Nachdem im 3. [[Konzil von Toledo]] antijüdische Beschlüsse erlassen wurden, setzten erste Judenverfolgungen ein. Der Westgotenkönig [[Sisebut]] führte 613 zum ersten Mal Zwangstaufen durch. Unter seinen Nachfolgern wurden die Verfolgungen weitergeführt. Viele der zwangsbekehrten Juden übten ihre Religion weiter im Geheimen aus. Bevor es den Begriff Marrane gab, begann ein erstes Jahrhundert des [[Kryptojude]]ntums. |

||

Siehe auch: |

Siehe auch: |

||

Version vom 4. März 2010, 18:39 Uhr

Marranen / Marranos (auch conversos und Neuchristen (Cristianos nuevos span. / Cristãos novos port.) genannt) sind iberische Juden und deren Nachkommen, welche unter Zwang oder schwerem Druck zum Christentum bekehrt wurden. Oft wurde ihnen vorgeworfen, als Kryptojuden weiterhin jüdischen Riten zu praktizieren. Der Begriff taucht erstmals im spätmittelalterlichen Spanien auf.[1]

Marrano in der Bedeutung von Schwein, wurde als Schimpfwort verwendet. Andere Schimpfwörter (auch für Conversos islamischer Herkunft verwendet) waren: tornadizos (Wendehälse), alboriques (nach dem Hengst von Mohammed), impuros (Unreine) oder maculados (Befleckte). Marrane und Converso sind in der heutigen Forschung die gängigen Bezeichnungen für Judeoconversos iberischer Herkunft und deren Nachkommen.[2] Im Hebräischen werden Zwangsgetaufte als Anusim bezeichnet.

Eine prägnante und viel zitierte Definition der Marranen stammt von Carl Gebhardt (1922): Der Marrane ist ein Katholik ohne Glauben und ein Jude ohne Wissen, doch Jude im Willen.[3]

Etymologie

Im Spanischen und Portugiesischen bedeutet marrano (marrão) Schwein und wird eher pejorativ verwendet. Die Herkunft des Wortes ist nicht ganz gesichert, vermutlich kommt der Begriff aus dem Arabischen máharam oder muharram für verbotene Sache und weist auf das Essensverbot von Schweinefleisch in der jüdischen und muslimischen Religion hin. Nach einer anderen Erklärung stammt das Wort aus dem Aramäischen maran atha in der Bedeutung Unser Herr ist gekommen. Eine weitere Herkunftsdeutung sagt aus, dass das Wort vom arabischen Begriff marana für biegsam, flexibel abgeleitet sei.[4] Wieder andere (Cecil Roth) bringen den Begriff mit hebr. Bar Anus, Sohn eines Gezwungenes in Zusammenhang.

Auf den balearischen Inseln hat sich ein anderes Wort für die Nachkommen der zwangsgetauften Juden durchgesetzt: Xuetas. Auch bei dem Wort Xuetas ist die Herkunft nicht gesichert. Er ist verwandt mit dem Katalanischen Xulla für Speck. Nach anderen Deutung ist das Wort von juetó, einer Verkleinerungsform von jueo (Jude) abgeleitet.[5]

Geschichte

Die Geschichte der Marranen kommt in der Geschichte der Juden der iberischen Halbinsel, wie auch in der Geschichte des Antijudaismus und des Antisemitismus zum Ausdruck. Die Geschichte spiegelt sich wieder in den verschiedenen Zwangsbekehrungswellen und in den Verfolgungen der Inquisition in Spanien, Portugal und Übersee. Es ist auch in der Geschichte der weltweiten marranischen Emigration und der Geschichte der Sephardim. Ein großer Einschnitt in der Geschichte der Marranen zeichnen die Vertreibung aller Juden aus Spanien im Jahr 1492 und die Massentaufe in Portugal im Jahr 1497.

Zwangsbekehrung unter den Westgoten

Auf der iberischen Halbinsel gab es bereits früh jüdische Niederlassungen. Archäologisch belegt ist die Präsenz von Juden seit den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Die Zeit unter römischer und anfänglich unter westgotischer Herrschaft war geprägt durch Toleranz. Dies änderte sich als die Westgoten vom arianischen zum katholischen Glauben übertraten. Nachdem im 3. Konzil von Toledo antijüdische Beschlüsse erlassen wurden, setzten erste Judenverfolgungen ein. Der Westgotenkönig Sisebut führte 613 zum ersten Mal Zwangstaufen durch. Unter seinen Nachfolgern wurden die Verfolgungen weitergeführt. Viele der zwangsbekehrten Juden übten ihre Religion weiter im Geheimen aus. Bevor es den Begriff Marrane gab, begann ein erstes Jahrhundert des Kryptojudentums.

Siehe auch:

- Sisebut: Abschnitt Maßnahmen gegen die Juden

- Geschichte der Juden (Mittelalter): Abschnitt Vorgeschichte unter den Westgoten

Unter islamischer Herrschaft

Als die Berber im Jahre 711 bei der Schlacht am Rio Guadalete die Westgoten vernichtend schlugen, änderte sich die Lage der zwangsgetauften Juden entscheidend. Unter der islamischen Herrschaft durften sie ihren angestammten Glauben wieder ausüben. Zudem setzte eine jüdische Einwanderungswelle aus Nordafrika und dem Nahen Osten ein. Das neu erstandene spanische Judentum erlebte bis zum 10. Jahrhundert eine eigentliche Blüte. Die Beziehung zur islamischen Bevölkerung war jedoch nicht immer ungetrübt. So kam es 1066 zum Massaker von Granada, bei dem mehrere tausend Juden ihr Leben verloren.[6] Als die Almohaden im 12. Jahrhundert die Macht in Al-Andalus übernahmen, änderte sich die Situation der Juden schlagartig. Die neuen Herrscher vertraten einen intoleranten Islam. Den Juden wurde die Wahl gestellt, zum Islam überzutreten oder auszuwandern. Die zweite große Zwangsbekehrung setzte ein. Eine große Zahl von Juden nahm vorübergehenden den islamischen Glauben an. Das prominenteste Opfer war der Religionsphilosoph Moses Maimonides. Viele fanden Zuflucht in Nordafrika und vor allem im christlichen Teil Spaniens.

Siehe auch:

- Biographie von Moses Maimonides

- Geschichte von Al-Andalus: Abschnitt Nichtmuslimische Gruppen unter dem Kalifat

Bekehrungswellen im katholischen Spanien

Convivencia

In den ersten Jahrhunderten der Reconquista (12. und 13. Jahrhundert) herrschte in Spanien ein Klima der religiösen Toleranz. Das Nebeneinander der drei abrahamitischen Religionen wird zuweilen als Convivencia bezeichnet. Juden und Christen waren jedoch auf eine klare Trennung bedacht. Die Juden wohnten in eigenen Vierteln, den Aljamas oder Judérias, wo ihnen eine eigene Gerichtsbarkeit zustand und sie direkt der Krone unterstanden. Einige der Juden erlangten angesehene Stellungen am Hofe (vor allem im Finanzbereich als Steuereinzieher, Geldverleiher, Finanzverwalter).

Die Pogrome von 1391

Die Situation der Juden verschlechterte sich im 14. Jahrhundert zusehends. Infolge innerspanischer Wirren kam es zu einer Aushöhlung der rechtlichen und sozialen Lage der Juden.[7] Die antijüdische Stimmung in der Bevölkerung stieg zunehmend bis es 1391 zur Katastrophe kam. Unter dem Einfluss der antisemitischen Hasspregigten des Archidiakons Ferran Martinez kam es im Juni 1391 in Sevilla zu Pogromen, die sich schon bald auf ganz Spanien und die Balearen ausweiteten. Unzählige Judenviertel wurden geplündert und zerstört, tausende von Juden getötet und zehntausende zur christlichen Taufe gezwungen. Die Historiker sprechen von den größten antijüdischen Ausschreitungen des ganzen Mittelalters.[8] Es war ein Schlag, von dem sich das spanische Judentum nie mehr ganz erholten konnte.

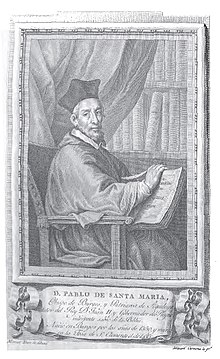

Paul von Burgos und Vinzenz Ferrer

Zu weiteren Bekehrungswellen kam es zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Der Bischof von Burgos Pablo de Santa Maria, der sich als Rabbi Shlomo Halevi 1391 (freiwillig?) taufen ließ, tat sich hervor, indem er Druck auf die jüdischen Gemeinden aufsetzte und sie zur Konversion aufrief. Mit weit mehr Erfolg trat der Dominikaner Vinzenz Ferrer auf. In den Jahren 1412-1414 zog er predigend von Stadt zu Stadt und rief Juden und Muslim zur Bekehrung auf. Ferrer, der die Zwangsbekehrungen von 1391 noch verurteilt hatte, drang als eschatologischer Bußprediger mit dem Kreuz in der Hand in Synagogen und Moscheen ein und forderte die Anwesenden zur Umkehr auf. Mit seinen Predigten vom nahen Weltende hatte er einigen Erfolg und war gleichzeitig Auslöser für weiteren Judenverfolgungen.

Disputation von Tortosa

Die Krönung der Bekehrungsversuche war die Disputation von Tortosa (1413–1414). Die Religionsgespräche von Tortosa zwischen Juden und Christen wurden vom damaligen Gegenpapst Benedikt XIII (vormals Pedro de Luna) veranlasst. Hauptvertreter der christlichen Seite war der Converso Gerónimo de Santa Fe (Joshua Halorki); für die jüdische Seite hatte er Rabbis aus ganz Spanien nach Tortosa berufen. Hauptgegenstand war die Messianität Jesu. Die jüdischen Vertreter hatten keinerlei Redefreiheit und durften nur die Anschuldigungen Gerónimos beantworten. Somit war zum Vornherein klar, wer als Sieger aus der Disputation hervorging. Die Auswirkungen der Niederlage waren für die Juden verheerend. Tausende ließen sich taufen und die Demoralisierung im jüdischen Lager war groß.[9]

Die Aktivitäten von Paul von Burgos, Ferrer, Gerónimos und Benedikt XIII. hatten zusätzlich den Effekt, dass weiter antijüdische Gesetze erlassen wurden. So wurde die Segregation verschärft und die Juden weiter sozial ausgegrenzt. Wie viele Juden sich halb freiwillig, halb gezwungen in den Jahren zwischen 1412 und 1415 taufen ließen, ist schwer zu schätzen; es werden einige zehntausende gewesen sein.[10]

Siehe auch:

Das Converso Problem

Im letzten Jahrhundert der jüdischen Geschichte (von 1391 bis 1492) war das spanische Judentum gespalten in altgläubige Juden und in Marranos. Die Conversos traten allerdings nicht als kohärente Gruppe auf. Das Spektrum der Auffassungen war weit; es reichte von den Judaisantes, die im Geheimen nach wie vor den mosaischen Glauben ausübten bis zu strengkatholischen Judenhasser. Gemein war ihnen, dass sie keine Möglichkeit mehr hatten, ins Judentum zurückzukehren, ohne zu Häretikern zu werden.

Die Conversos legten eine erstaunliche Aufstiegsmobilität an den Tag.[11] Den Marranen standen nun auch Berufe offen, die ihnen als Juden vorenthalten waren. Mit geschickter Heiratspolitik gelang zudem einigen Conversos neben dem beruflichen auch der gesellschaftliche Aufstieg. Neid und Missgunst der Altgläubigen bewirkten, dass die Judenfeindschaft in Hass gegen die Marranen umschlug. Zu ersten Anticonverso-Unruhen kam es 1449 in Toledo und später in anderen Städten Andalusiens.

Da mit Gewalt das Problem nicht gelöst werden konnte wurde mit den „Blutreinheitsgesetzen“, den estatudos de limpieza de sangre reagiert. Mit rassistischen Mitteln sollte bewirkt werden, dass Christen mit jüdischen (oder maurischen) Vorfahren der Zugang zu öffentlichen Ämtern verhindert wurde. Die Altgläubigen versuchten die Reinheit des Blutes mit Statuten und Gesetze zu bewahren. Für die Reinheit des Glaubens wurde ab 1478 ein anderes Instrument eingeführt: die Inquisition. Ziel der Aktivität waren die "judaisierenden" Conversos, die Kryptojuden. Gemäß zeitgenössischen Chronisten sollen zwischen 1481 und 1488 siebenhundert judaizantes den Behörden übergeben und verbrannt worden sein, weitere 5000 wurden mit Bußauflagen mit der Kirche „versöhnt“.[12]

Das „Converso-Problem“ konnt jedoch längerfristig nur gelöst werden, wenn auch das „Juden-Problem“ aus der Welt geschafft war. So erließen die Katholischen Könige Isabella von Kastilien und Ferdinand II. von Aragon 1495 das Alhambra-Edikt, mit dem beschlossen wurde, innerhalb weniger Monate alle Juden aus Spanien zu vertreiben. Einer der Begründungen zur Vertreibung lag im Conversoproblem. Dies sei nicht lösbar, solange Juden und Neuchristen so nahe zusammen lebten. Nur durch eine Vertreibung aller Juden könnten die Neuchristen von der ständigen Versuchung des Judaisierens geschützt werden. So wurde im gleichen Jahr, als die Reconquista (unter Mithilfe von Juden und Conversos) zu Ende geführt wurde, alle Juden aus Spanien vertrieben. Ein Teil der Betroffenen entschied sich zur Konversion, eine große Zahl emigrierte nach Portugal, der Rest fand hauptsächlich im osmanischen Reich Zuflucht. [13]

Siehe auch:

- Antisemitismus (bis 1945); Abschnitt Spanien

- Inquisition; Abschnitt Spanien

- Soziale Gruppen zur Zeit der Reconquista

- Die Vertreibung der Juden aus Spanien 1492

Cristãos novos in Portugal

Die Juden bis 1497

Das Zusammenleben der jüdischen Minderheit mit den portugiesischen Christen war im Mittelalter recht problemarm. Wohl herrschte eine Politik der Segregation, die Juden hatten sich in eigenen Vierteln, den Judarias aufzuhalten. Sie standen unter dem Schutz des König und hatten spezielle Steuern und Abgaben zu entrichten. Von großen Verfolgungs- und Bekehrungswellen blieben sie weitgehend verschont. Immer wieder fanden verfolgte spanische Juden Zuflucht in Portugal, so etwa nach den Verfolgungen von 1391. Nach der Einführung der Inquisition von 1478 flüchteten vermehrt auch kastilianische Conversos in die portugiesische Städte. 1488 wurde die Einwanderung weiterer Marranos[14] gestoppt und die bereits eingewanderten zur Weiterreise aufgefordert. Einen großen Zustrom von spanischen Juden erlebte Portugal nach dem Vertreibungsedikt von 1492. Zwischen 50'000 und 100'000 Juden emigrierten nach Portugal um der Zwangsbekehrung zu entgehen. 600 reichen jüdischen Familien wurde gegen Bezahlung einer beträchtlichen Summe eine dauerhafte Aufnahme gewährt. Den restlichen Flüchtlingen wurde eine vorerst befristete Einreise gestattet. João II. versuchte mit verschiedenen Zwangsmassnahmen die spanischen Juden zur Konversion oder zur Weiterreise zu bewegen. Eine besonders grausame Aktion war die Entführung und Zwangstaufe von bis zu 2000 Kinder und Jugendliche und deren Deportation nach São Tomé im Jahr 1493. Einige der nicht aufgenommenen Juden emigrierten nach Nordafrika oder Italien, andere konvertierten und kehrten nach Spanien zurück.[15]

Die Massentaufe

Unter dem König Dom Manuel I. entspannte sich die Lage der Juden etwas. Die änderte sich als er Isabella, die Tochter der katholischen Könige von Spanien heiraten wollte. Dem Antrag wurde nur unter der Bedingung zugestimmt, dass auch aus Portugal alle Juden ausgewiesen werden. So erliess Manuel im Dezember 1496 einen Erlass, dass alle Juden das Land zu verlassen hätten. Aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen konnte er sich jedoch einen solchen Aderlass nicht leisten. Im Gegenteil hinderte er die Juden an einer Ausreise und ließ 1497 die gesamte jüdische Bevölkerung zwangstaufen. Im Gegenzug gewährte der König allen Neuchristen eine Amnestie und erließ im Mai 1497 ein Edikt, dass sie während der nächsten zwanzig Jahre nicht wegen abweichendem religiösem Verhalten angeklagt werden durften. Zudem verbot er, dass für die Cristãos novos je eine eigene Gesetzgebung eingeführt werde.[16] Dies war einer der Gründe, dass sich in Portugal eine starke krypotjüdische Tendenz durchsetzen konnte. Zudem waren die portugiesischen Neuchristen eine einigermaßen kompakte Gruppe. Ihre Stellung in der Gesellschaft war, wie schon als sie noch Juden waren, recht einflussreich. Neben Schlüsselstellungen im Finanzwesen und im Großhandel waren sie oft auch im Wissenschaftsbereich führend. Dank ihrem Einfluss konnten sie fast vierzig Jahre verhindern, dass in Portugal die Inquisition eingeführt wurde. [17]

Das Massaker von Lissabon

Trotz des Schutzes, der den Conversos durch den König gewährt wurde, konnte nicht verhindert werden, dass es zu Ausschreitungen der Altchristen kam. Die schlimmsten Unruhen ereigneten sich um die Osterzeit des Jahres 1506. Zu einem Zeitpunkt, als der König sich wegen der Pest außerhalb Lissabons aufhielt, kam es zu wüsten Verfolgungen der Neuchristen, die als Massaker von Lissabon in die Geschichte eingingen. An die zweitausend Cristãos novos fanden dabei den Tod. Erst nach drei Tagen wurde das Massaker durch die königlichen Truppen beendet. Die Haupttäter wurden bestraft und den Neuchristen wurden einige Zugeständnisse eingeräumt. Unter gewissen Einschränkungen wurde ihnen zeitweise auch das Recht gewährt, in andere christlichen Länder auszuwandern, Obwohl 1512 die Periode der Immunität vor religiösen Verfolgungen verlängert wurde, setzten doch seit 1515 Bestrebungen ein, die Inquisition in Portugal einzuführen.

Einführung der Inquisition

Im Jahr 1536 erhielt João III. die Erlaubnis, die Inquisition in seinem Land zu etablieren. 1540 fand in Lissabon das erste Autodafé statt. Nach heftigen Protesten seitens der Neuchristen in Rom, wurden die Verfolgungen für einige Zeit unterbrochen, setzten ab 1547 aber mit einer Heftigkeit wieder ein, die ihr spanisches Vorbild an Brutalität und Wirksamkeit noch übertrafen. Die Lage der Marranen entspannte sich um 1580 etwas, als es zwischen Portugal und Spanien zur Personalunion kam. Nun war es den portugiesischen Marranen möglich, ins Nachbarland auszuweichen, um so den Verfolgungen zu entgehen.

Siehe auch:

Weltweite Zerstreuung

- Portugiesische Marranen in Spanien

- Sephardim im 17. Jahrhundert

- Geschichte der Juden in Hamburg

- Amsterdam: das holländische Jerusalem

- Marranen in Übersee

Marranen heute

- Kryprojuden in Belmonte (Portugal)

Klassifizierung von marranos/conversos

Einteilung nach religiöser Haltung (gemäß José Faur 1990[18])

- christlich gesinnte Conversos: wollen gerne Christen bleiben und möchten nichts mit dem Judentum zu tun haben

- Beispiele: Juan Luis Vives (1492–1540), Luis de León (1527–1591)

- jüdisch gesinnte Conversos: wollen so bald wie möglich zum Judentum zurückkehren und nichts mehr mit dem Christentum zu tun haben

- Beispiele: Gracia Nasi (1510–1569), Menasseh ben Israel (1604–1657)

- ambivalente Conversos: sind sowohl mit Judentum wie mit Christentum vertraut

- Beispiele: Pablo de Santa Maria (1351–1435), Isaac de La Peyrère (1596–1676)

- skeptische Conversos: lehnen sowohl Christentum wie Judentum ab

- Beispiele: Uriel da Costa (1585–1640), Baruch Spinoza (1632–1677)

Marranische Verhaltensmuster

Yirmiyahu Yovel füht in seinem Buch Spinoza and other heretics anhand von Spinoza und anderen Häretikern einige seiner Meinung nach typisch marranische Verhaltensmuster an.[19] Seine These umfasst sieben Punkte:

- Irrlehre und Ablehnung der Offenbarungsreligion

- Der iberischer Marranismus führt zu Skeptizismus, Säkularismus, Neopaganismus, rationalistischem Deismus und in den meisten der Fälle zu einer unartikulierten Konfusion von Symbolen und Traditionen. Neujuden in Holland leiden an neuer Dualität zwischen Wunschjudentum und Restchristentum. Religiöse Ambivalenz führt (wieder) zur Heterodoxie (Beispiele: da Costa, Prado, Spinoza). Heterodoxie ist zurückzuführen auf das psychokulturelle Milieu und auf das nonkonformistische Potential des Marranismus.

- Mehrdeutigkeit und duale Sprache

- Spinoza war ein Meister der Mehrdeutigkeit und Doppelsprache. Er passte seine Sprache der Zuhörerschaft an. Doppelsprache hat seine Wurzeln zum Teil bei Maimonides, aber vor allem in der marranischen Sprache und Kultur. Beispiel sind die pikaresken Romane der iberischen Halbinsel. Gut zum Ausdruck kommt das bei Rojas La Celestina, einem Meisterwerk der spanischer Literatur, dessen Autor ein Marrane war. Doppeldeutigkeit, Maskenspiel und Doppelsprache wurden zu einem neuen Stilelement der von Marranen geprägten Literatur.

- Doppel-Leben

- Leben auf zwei Ebenen: der inneren und der äußeren, der versteckten und der offenen. Spinoza lebte diese Doppelleben gleich zwei Mal. Als kritischer Jude in der jüdischen Gemeinde und nach dem Bann als Freidenker und Atheist in calvinistischer Umgebung. Sein Doppelleben ist vergleichbar mit dem Doppelleben der Marranen in Portugal. Dieses Doppelleben macht Spinoza (und da Costa) zu einem einsamen Denker. Sein Leitspruch ist caute, sei vorsichtig. Ein weiser Mensch versucht nicht seine Wahrheiten anderen aufzudrängen.

- Doppelte Karriere

- Der Vater von Spinoza hat die iberische Halbinsel verlassen um Ruhe zu finden. Spinoza fand diese Ruhe nie. Weder als Christ noch als Jude. Gegen seinen Ruf als Atheisten ankämpfend, wurde er von allen als Jude betrachtet. Es ist typisch für viele Marranen, dass ihr Leben in zwei völlig getrennte Perioden geteilt war. Beispiele:

- Cardoso: Karriere als katholischer Arzt am spanischen Hof; später jüdischer Gelehrte in Venedig

- Uriel da Costa: Schatzmeister an der Stiftskirche in Porto; später Händler und jüdischer Freidenker in Amsterdam.

- Spinoza: radikale Änderung im Leben nach dem Herem: er wird Händler und Glasschleifer.

- Tolerierung/Duldung versus Inquisition

- Spinoza's Philosophie der Toleranz meint, dass man die Freiheit hat, sich zu irren. Wahrheit ist zwar absolut, aber Spinoza toleriert den Irrtum. Diese Einstellung führt hin zu einer universellen Religion. Da die Mehrheit nicht fähig ist für ein voll rationales Leben, ist Konformität angebracht. Auch diese Zweideutigkeit ist typisch marranisch.

- Alternativer Weg zum Seelenheil

- Spinoza spricht von einem individuellen Heilsweg. Ziel ist nicht nur Wissen, sondern auch Glückseligkeit (beatitudo), Zufriedenheit, Glücklichsein. Das Streben nach Rationalität soll in Glückseligkeit, Ewigkeit und Vernunftsliebe enden. Spinoza hat eine gewisse Affinität zum Mystizismus, wie es auch bei den Alumbrados in Spanien zu beobachten war. Alumbrados, Illuminati, Erleuchtete, Erasmianer waren Mitglieder einer mystischen Reformbewegung in Spanien des 16. und 17. Jahrhunderts; auffallend viele Mitglieder waren Marranen.

Bekannte Judeoconversos/Marranen (Auswahl)

Die Liste der bekannten Marranos ist nach Herkunftsland und Geburtsjahr geordnet. Nicht alle der hier aufgezählten Marranen, sahen sich nach ihrer Bekehrung dem Marranismus verbunden. Einigen war die jüdisch-marranische Herkunft nicht bekannt, von anderen ist sie nicht vollumfänglich gesichert. Conversos, die vollständig in der neuen Religion aufgegingen, sind oft kaum als Marranen bekannt geworden.

vor 1391 (Spanien)

- Julian von Toledo (652-690), Bischof von Toledo

- Pablo Christiani (13. Jahrhundert), Dominikaner, Teilnehmer an der Disputation von Barcelona 1263

- Abner von Burgos/Alfonso von Valladolid (1270-1347), Philosoph, antijüdischer Schriftsteller

1391-1492 (Spanien)

- Gerónimo de Santa Fe/Joshua Halorki (?-1419), Teilnehmer an der Disputaion von Toledo, Berater von Papst Benedict XIII.

- Diego Arias d'Avila (1350-1435), Schatzmeister von Castillien, Vater von Juan Arias d'Avila

- Jehuda Cresques/Jaume Riba, Jacobus Ribus (1350-1427), katalonisch-portugiesischer Kartograf

- Pablo de Santa Maria/Rabbi Shlomo Halevi (1351-1435), Rabbi, Bischof von Burgos

- Alonso de Cartagena (1384-1456), Sohn von Pablo de Santa Maria, Bischof von Burgos; vertrat Spanien am Konzil von Basel (1434)

- Juan de Torquemada (1388-1468), Kardinal, Theologe, Onkel des Inquisitors Tomás de Torquemada

- Bonfaos de la Caballeria (?-1464), Saragossa, antijüdischer Schriftsteller

- Antón de Montoro (1404-1471), spanischer Dichter

- Abraham Senior (1412-1493), Berater der Krone, Steuereinnehmer

- Luis de Torres (?-1493), Dolmetscher, begleitet Christoph Columbus bei der ersten Fahrt nach Amerika

- Tomás de Torquemada (1420-1498), Großinquisitor

- Hernando de Talavera (1428-1507), Bischof von Granada

- Hernando Alonso (1460–1528), "erster Jude" Amerikas, erreichte 1520 mit Cortez in Mexiko

- Fernando de Rojas (1461-1541), Schriftsteller, Verfasser von La Celestina

- Juan Arias d'Avila (1461–1497), Bischof von Segovia

- Rodrigo Cota de Maguaque (?-1498), Dichter aus Toledo

- Luis de Santángel (?-1498), Schatzmeister von Ferdinand II. und Förderer von Christoph Kolumbus

- Pedro de Aranda (?-1500), Bischof von Calahorra (1477–1494)

- Salomon ibn Verga (15./16. Jahrhundert), Historiker, Verfasser des Shebeṭ Yehudah

nach 1492 (Spanien)

- Juan de Valdés (1490-1541), Humanist und Theologe

- Alfonso de Valdés (1490-1532), Humanist und Politiker

- Juan Luis Vives (1492-1540), Humanist und Philosoph

- Francisco de Osuna (1492-1541), Mystiker aus Sevilla

- Alonso de Ávila/Johannes von Avila (1499-1596), Prediger, „Apostel Andalusiens“

- Andrés Laguna (1499-1559), spanischer Arzt und Botaniker

- Diego Laínez (1512-1565), Freund von Ignatius von Loyola, 2. General der Jesuiten

- Teresa von Ávila (1515-1582), Ordensfrau und Mystikerin

- Luis de León (1527-1591), Mönch und Dichter

- Michel de Montaigne (1533-1592), französischer Politiker und Philosoph

- Hernando de Lerma (1541-?), Konquistador und Gründer der Provinzhauptstadt Salta (Argentinien)

- Mateo Alemán (1547-1615), Schriftsteller aus Sevilla

- Juan/Daniel de Prado (1614-?), Arzt und Freidenker in Amsterdan

- Isaac/Balthazar Orobio de Castro (1617-1687), Arzt und Philosoph in Amsterdam

- Miguel de Barrios/Daniel Levi (1625-1701), Dichter und Historiker in Amsterdam

- Abraham de Lucena (1635-1676), gilt als erster jüdischer Siedler Nord-Amerikas (New-Amsterdam)

- Diego Mateo Zapata (1644-1745), spanischer Arzt und Philosoph

- Joseph de la Vega (1650–1692), Händler in Amsterdam, schrieb das Börsen-Buch Confusión de Confusiones

nach 1497 (Portugal)

- Damiano de Odemira/Pedro Damiano (?-1544), Apotheker und Schachautor

- Garcia da Orta (1499-1568), Arzt und Botaniker in Indien (Goa)

- Samuel Usque (16. Jahrhundert), Historiker, Verfasser der Consolação às tribulações de Israel, Ferrara 1553

- Salomon Molcho/Diogo Pires (1500-1532), portugisischer Anhänger von David Reuveni

- Luís Dias (1505-1542), „Messias von Setúbal“, Schuhmacher und Pseudo-Messias.

- Fernão Mendes Pinto (1510-1583), Entdecker und Schriftsteller

- Gracia Nasi/Beatrice de Luna Miques (1510–1569), Philatropin und Mäzenin

- Amato Lusitano (1511-1568), Physiker und Arzt, Entdecker des Blutkreislaufes

- Joseph Nasi/João Miques (1524–1579), jüdischer Bankier und Politiker

- Rodrigo Lopes (1525-1594), (Doktor Lopus), Leibarzt der englischen Königin Elisabeth I.

- Luis de Carabajal y de La Cueva (1539–1595), portugiesisch-spanischer Abenteurer und Sklavenhändler

- Francisca Nuñez de Carabajal (1540-1596), hingerichtet in Mexiko

- Jacob Tirado (1540-1620), einer der Gründer der portugiesisch-jüdischen Gemeinde Amsterdams

- Rodrigo de Castro/David Namias (1550-1627), Physiker und Arzt in Hamburg

- Pedro Teixeira (um 1570-1641), portugiesischer Entdecker, bereiste als erster Europäer den ganzen Amazonas

- João/Mosseh Pinto Delgado (1580-1653), portugiesischer Dichter in Rouen

- Abraham Senior Teixeira (1581-1666), Bankier und Großkaufmann in Hamburg

- Uriel da Costa (Gabriel) (1585-1640), Philosoph und Religionskritiker in Amsterdam

- Duarte Nunes da Costa/Jacob Curiel (1585-1664), Gesandter Portugals in Hamburg

- Antonio Fernandez Carvajal (um 1590–1659), Großkaufmann in London, erster eingebürgerte Jude Englands

- Alexandre de Rhodes (1591-1660), französischer Jesuit und Missionar

- David Cohen de Lara (1602-1674), Lexikograph, Philolog und Autor in Hamburg

- Isaac Aboab da Fonseca (1605-1693), Rabbi und Schriftsteller in Amsterdam

- Baruch Spinoza/Bento de Espinosa (1632-1677), Philosoph und Bibelkritiker

- Isaac de La Peyrère/Pereira (1596-1676), französischer Theologe(Calvinist), Begründer des modernen Präadamismus

- Isaac/Fernando Cardoso (1603-1683), Arzt und Philosoph, emigrierte über Spanien nach Italien

- Menasseh ben Israel/Manoel Dias Soeiro (1604-1657), Rabbi, Schriftsteller, Diplomat in Amsterdam

- Antonio de Montezinos/Aaron Levi (17. Jahrhundert), Reisender, entdeckte angeblich einen jüdischen Indianerstamm

- Jacob Rodrigues Pereira (1715-1780), Gelehrter, erster Taubstummenlehrer Frankreichs

- António José da Silva O Judeu (1705-1739), portugiesisch-brasilianischer Dramatiker, hingerichtet in Lissabon

Literatur

Wissenschaftliche Literatur

- Yirmiyahu Yovel: The Other Within. The Marranos. Split Identity and Emerging Modernity. Princeton 2009. ISBN 978-0-691-13571-7.

- Miriam Bodian: Dying in the law of Moses. Crypto-Jewish martyrdom in the Iberian world. Bloomigton 2007. ISBN 978-0-253-34861-6

- François Soyer: The Persecution of the Jews and Muslims of Portugal. King Manuel I and the End of Religious Tolerance (1496-7). Leiden 2007. ISBN 978-90-04-16262-4

- Hering Torres, Max Sebastián: Rassismus in der Vormoderne. Die „Reinheit des Blutes“ im Spanien der Frühen Neuzeit, Campus Verlag, Frankfurt/Main 2006. ISBN 3-593-38204-0

- Carsten Wilke: Rheinaufwärts in den Orient. Die ‚deutsche Straße‘ der portugiesischen Inquisitionsflüchtlinge unter Karl V. In: Kalonymos ISSN 1436-1213 Heft 3/2006, S. 1–3 (Literaturangaben) Online

- Gretchen D. Starr-LeBeau: In the shadow of the Virgin. Inquisitors, friars, and conversos in Guadalupe, Spain. Princeton 2003. ISBN 069109683X

- Julio Valdeón Baruque: Judíos y Conversos en la Castilla medieval. Valladolid 2004. ISBN 84-8183-134-4

- Maurice Kriegel: Le marranisme. Histoire intelligible et mémoire vivante. In: Annales, 2002 (2) S. 323-334. Online

- David Nirenberg: Conversion, Sex, and Segregation. Jews and Christians in Medieval Spain. In: American Historical Review, Jg. 107, Nr. 4 2002, S. 1065–1093. Online

- António José Saraiva: The Marrano Factory: The Portuguese Inquisition and its New Christians, 1536-176. Leiden 2001. ISBN 90-04-12080-7

- David Martin Gitlitz: Secrecy and deceit: the religion of the Crypto-Jews. Albuquerque, N.M. (1996) 2002. ISBN 978-08263-2813-7

- Renée Levine Melammed: Heretics or daughters of Israel? The crypto-Jewish women of Castile. New York 1999. ISBN 9780195151671

- Yosef Hayim Yerushalmi: Sefardica. Essais sur l’histoire des Juifs, des marranes & des nouveaux-chretiens d’origine hispano-portugaise. Paris 1998. ISBN 2-906462-36-5.

- Miriam Bodian: Hebrews of the Portuguese nation. Conversos and community in early modern Amsterdam. Bloomington etc. 1997. ISBN 0253332923

- Norman Roth: Conversos, Inquisition, and the expulsion of the Jews from Spain. Wisconsin (1995) 2002. ISBN 0299142302.

- Markus Schreiber: Marranen in Madrid. 1600-1670. Stuttgart 1994. ISBN 3-515-06559-8

- Yosef Hayim Yerushalmi: Ein Feld in Anatot. Versuche über die jüdische Geschichte. Berlin 1993. ISBN 3-8031-5144-9.

- Henri Méchoulan (Hrsg): Les Juifs d’Espagne histoire d’une diaspora 1492–1992. Levi, Paris 1992. ISBN 2-86746-078-6

- José Faur: In the shadow of history. Jews and "Conversos" at the dawn of modernity. Albany (N.Y.) 1992. ISBN 9780791408018

- José Faur: Four Classes of Conversos: A Typological Study. In: Revue des Etudes Juives. Paris 1990, 149, S. 26-34. Online

- Yirmiyahu Yovel: Spinoza and Other Heretics: The Marrano of Reason. Princeton 1989. ISBN 0691020787

- Ernst Schulin: Die spanischen und portugiesischen Juden im 15. und 16. Jahrhundert. Eine Minderheit zwischen Integrationszwang und Verdrängung. In: Die Juden als Minderheit in der Geschichte. Hrsg. v. Bernd Martin und Ernst Schulin. DTV, München 1989. (4. Aufl.) ISBN 3-423-01745-7

- Yosef Hayim Yerushalmi: From Spanish Court to Italian Ghetto: Isaac Cardoso, A Study in Seventeenth-Century Marranism and JewishApologetics. Seattle 1971.

- Richard D. Barnett, W.M. Schwab (Hrsg): The Sephardi Heritage. Essays on the history and cultural contribution of the Jews of Spain and Portugal. 2 Bde. Gibraltar Books, Grendon-Northants-London 1971, 1989. ISBN 0-948466-11-1

- António José Saraiva: The Marrano Factory: the Portuguese Inquisition and its New Christians 1536-1765. (Portugiesische Erstausgabe 1969) Leiden 2001. ISBN 90-04-12080-7.

- Yirmiyahu Yovel: Spinoza and Other Heretics: The Marrano of Reason. Princeton 1989. ISBN 0691020787.

- Benzion Netanyahu: The Marranos of Spain. From the Late 14th to the Early 16th Century, According to Contemporary Hebrew Sources. Ithaca NY 1966 (Neuauflage 1999) ISBN 0801485681.

- Israël S. Révah: Les Marranes. In: Revue des Études Juives. Paris 1959, 118, S. 29-77. ISSN 0484-8616

- Cecil Roth: A history of the Marranos. Philadelphia 1932 (5. Aufl. New York 1992) ISBN 0-87203-040-7

- Cecil Roth: The Religion of the Marranos. In: Jewish Quarterly Review 22 (1931–1932). S. 1-33.

- Léon Poliakov: Geschichte des Antisemitismus, Bd. IV: Die Marranen im Schatten der Inquisition. Frankfurt am Main 1981 (Neuauflage) ISBN 3-921333-98-9

- Yosef Kaplan: Jews and conversos. Studies in society and inquisiton. Jerusalem 1985.

- Francisco Márquez Villanueva: The converso problem: an assessment. In: Hornik, Marcel Paul (Hg.): Collected studies in honour of Américo Castro's eightieth year. Oxford 1965, S. 317–333.

- Antonio Domínguez Ortiz: Los Judeoconversos en España y América. Madrid 1971.

- Fritz Heymann: Tod oder Taufe. Vertreibung der Juden aus Spanien und Portugal im Zeitalter der Inquisition. Frankfurt am Main 1988 (2. Aufl. 1992). ISBN 3-610-00409-6

- Frédéric Brenner: Exilés de l'exil (mit einem Beitrag von Yoseph H.Yerushalmi: Les Derniers Marranes. Le temps, la peur, la mémoire). Paris 1992. ISBN 2-7291-0809-2

- Susanne Zeller: Juan Luis Vives (1492–1540). (Wieder)Entdeckung eines Europäers, Humanisten und Sozialreformers jüdischer Herkunft im Schatten der spanischen Inquisition. Freiburg im. Br. 2006. ISBN 978-3-7841-1648-8

Belletristik

- Robert Menasse: Die Vertreibung aus der Hölle. Frankfurt am Main 2001. ISBN 3518412671

- Richard Zimler: Der Kabbalist von Lissabon. Reinbek 1997. ISBN 3-8052-0626-7

- Lion Feuchtwanger: Die Jüdin von Toledo. (Hamburg 1955) Berlin 2008. ISBN 978-3-7466-5638-0

- Hermann Sinsheimer: Maria Nunnez. Berlin 1934.

- Else Lasker-Schüler: Der Wunderrabbiner von Barcelona. Berlin 1921.

- Markus Lehmann: Die Familie y Aguillar. (1873) Zürich 1990.

- Florian Krobb: Kollektivautobiographien, Wunschautobiographien. Marranenschicksal im deutsch-jüdischen historischen Roman. Würzburg 2002.

- David M. Gitlitz; Linda Kay Davidson: A drizzle of honey. The lives and recipes of Spain's secret Jews (Rezeptsammlung). New York 1999. ISBN 0312198604

Film

- Frédéric Brenner, Stan Neumann: Les derniers Marrannes. Dokumentarfilm 1990. Ausschnitt

Weblinks

- Joseph Jacobs, Meyer Kayserling: Marrano. In: Jewish Encyclopedia. Juni 1901, abgerufen am 18. Februar 2010 (englisch).

- Marranos, Conversos, and New Christians. In: Jewish Virtual Library. Abgerufen am 18. Februar 2010 (englisch).

Einzelnachweise

- ↑ Erste schriftliche Erwähnung um 1380. Norman Roth 2002. S. 3f.

- ↑ Yirmiyahu Yovel 2009.

- ↑ Carl Gebhardt: Die Schriften des Uriel da Costa, (Bibliotheca Spinozana, 1, Band II), Amsterdam 1922, S. xix.

- ↑ Norman Roth 2002. S. 3f.

- ↑ Zur verschiedenen etymologischen Deutung vergleiche:Dictionary of Jewish Usage: A Guide to the Use of Jewish Terms, Maryland 2005. S. 104f.

- ↑ Das Massaker von Granada gilt als erstes Pogrom auf europäischem Boden.

- ↑ Vgl. Sephardisches Judentum zwischen Kreuz und Halbmond, Yerushalmi 1993.

- ↑ Vgl. Baruque 2004.

- ↑ Vgl. Theologische Realenzyklopädie Bd. 28.(1997) S. 652ff.

- ↑ Y. Yowel vermutet, dass die jüdischen Gemeinden 50'000 oder mehr Mitglieder verloren hatten. Yowel 2009. S. 53.

- ↑ Assimilierung und rassischer Antisemitismus, Yerushalmi 1993. S. 57.

- ↑ John Edwards: Die spanische Inquisition. Düsseldorf 2008. S. 74f.

- ↑ Zu den Zahlen vgl.: Jewish and Converso Population in Fifteenth-Century Spain, Roth 1995 und The Number of the Marranos in Spain, Netanyahu 1966.

- ↑ Der Begriff Marranos taucht erstmals 1487 in einem königlichen Dekret auf. Soyer 2007. S. 99.

- ↑ Vgl. Soyer 2007. Castilian Conversos and Jews in Portugal, S. 84-138.

- ↑ Miriam Bodian 2007, S. 21.

- ↑ Vgl. Alexandre Herculano: Historia da origim e establiacao da inquisiciao em Portugal. Lissabon 1854-1859.(engl. New York 1972).

- ↑ José Faur: Four Classes of Conversos, 1990.

- ↑ Yirmiyahu Yovel 1989, Marrano Patterns S. 28-39 Digitalisat