Quendel-Sandkraut

| Quendel-Sandkraut | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Quendel-Sandkraut (Arenaria serpyllifolia) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Arenaria serpyllifolia | ||||||||||||

| L. |

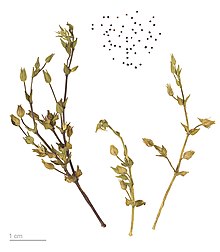

Das Quendel-Sandkraut (Arenaria serpyllifolia), auch Quendelblättriges Sandkraut oder Thymianblättriges Sandkraut genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Sandkräuter (Arenaria) innerhalb der Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae).

Beschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erscheinungsbild und Blatt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Quendel-Sandkraut ist eine kleine ein- oder zweijährige krautige Pflanze, die normalerweise Wuchshöhen von etwa 10 bis 15 Zentimeter, manchmal bis zu 30 Zentimeter erreicht. Der meist aufrechte Stängel ist meist vom Grund an stark verzweigt.

Die gegenständigen Laubblätter sind eiförmig und vorne zugespitzt. Sie sind etwas breiter als bei den meisten Arten der Gattung. Wie die anderen Pflanzenteile sind sie kurz und rau behaart. Die Pflanze hat deshalb oft eine graugrüne Farbe. Die Stängelabschnitte zwischen den Blättern sind deutlich länger als die Blätter, so dass diese entfernt stehen.

Blütenstand, Blüte und Frucht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In einem deutlich abgetrennten Blütenstand stehen die kurz gestielten Blüten zu mehreren zusammengefasst. Die Blütezeit reicht von Mai bis September, wobei meist nur wenige Blüten gleichzeitig geöffnet sind. Die relativ kleinen, zwittrigen Blüten sind radiärsymmetrisch und fünfzählig mit doppelter Blütenhülle. Die fünf grünen Kelchblätter sind etwa 3 bis 4 Millimeter lang und haben am Rand einen weißen, häutigen Saum, der etwa halb so breit ist wie der grüne Mittelstreifen. Die fünf weißen Kronblätter sind kürzer als die Kelchblätter, ansonsten aber sehr variabel in der Größe.

Die Kapselfrucht springt mit sechs kurzen Zähnen auf.

Chromosomenzahl[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Chromosomenzahl der Art ist 2n = 40.[1]

Ökologie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Quendel-Sandkraut ist eine sommer- oder winterannuelle Pflanze, die meist in Herden wächst.[2]

Die Blüten sind nur bei Sonnenschein geöffnet und sondern Nektar ab. Bestäuber sind Bienenverwandte; daneben kommt auch Selbstbestäubung vor.[2]

Es handelt sich um einen Windstreuer. Die Kapselfrüchte fallen mit ihrem rauhaarigen Kelch auch ab; dann erfolgt Klettausbreitung, Ausbreitung als Regenschwemmling und Menschenausbreitung als Kulturfolger durch Verschleppung mit Ackererde und beim Wegebau.[2]

Vorkommen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Quendel-Sandkraut kommt aus den gemäßigten Breiten Europas, des westlichen Asiens und des nördlichen Afrikas.[3] Es ist inzwischen aber auch in ganz Nordamerika, in Teilen Südamerikas, Australiens und Neuseelands als Neophyt verbreitet.[3]

Man findet es auf Mauern oder an trockenen sandigen Stellen wie Wegrändern, Ackerrändern, in Pflasterritzen oder in lückigen Trockenrasen. In Mitteleuropa ist es überall häufig. Es kommt vor allem in Gesellschaften der Klasse Sedo-Scleranthetea oder in denen lückiger Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea vor.[1] Seltener findet es sich in Gesellschaften der Klassen Secalietea- oder Chenopodietea.[1]

In den Allgäuer Alpen steigt es im Tiroler Teil am Fuß des Hochwieslers bis zu 1820 m Meereshöhe auf.[4]

Sonstiges[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Quendel-Sandkraut ist nicht verwandt mit Lippenblütlern (Lamiaceae) aus der Gattung der Thymiane (Thymus), von denen einige Arten zuweilen als „Quendel“ bezeichnet werden. Das Sandkraut wird auch als Kleiner Hühnerbiss[5] bezeichnet.

Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Henning Haeupler, Thomas Muer: Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands (= Die Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Band 2). Herausgegeben vom Bundesamt für Naturschutz. Ulmer, Stuttgart 2000, ISBN 3-8001-3364-4.

- Werner Rothmaler: Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Band 2: Gefäßpflanzen, 14. Auflage. Volk und Wissen, Berlin 1988, ISBN 3-060-12539-2

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ a b c Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. 8. Auflage. Seite 384. Stuttgart, Verlag Eugen Ulmer, 2001. ISBN 3-8001-3131-5. Seite 384.

- ↑ a b c Ruprecht Düll, Herfried Kutzelnigg: Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands und angrenzender Länder. Die häufigsten mitteleuropäischen Arten im Portrait. 7., korrigierte und erweiterte Auflage. Quelle & Meyer, Wiebelsheim 2011, ISBN 978-3-494-01424-1.

- ↑ a b Arenaria im Germplasm Resources Information Network (GRIN), USDA, ARS, National Genetic Resources Program. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Abgerufen am 26. August 2017.

- ↑ Erhard Dörr, Wolfgang Lippert: Flora des Allgäus und seiner Umgebung. Band 1, IHW, Eching 2001, ISBN 3-930167-50-6, S. 507.

- ↑ Heinrich Marzell: Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen. 5 Bände, Leipzig, ab Band 3 Stuttgart/Wiesbaden, Band I, S. 388.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Quendel-Sandkraut. auf FloraWeb.de

- Verbreitungskarte für Deutschland. In: Floraweb.

- Arenaria serpyllifolia L. In: Info Flora, dem nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. Abgerufen am 13. Oktober 2015.

- Thomas Meyer: Datenblatt mit Bestimmungsschlüssel und Fotos bei Flora-de: Flora von Deutschland (alter Name der Webseite: Blumen in Schwaben)

- Ronald L. Hartman, Richard K. Rabeler & Frederick H. Utech: Arenaria: Arenaria serpyllifolia - textgleich online wie gedrucktes Werk, In: Flora of North America Editorial Committee (Hrsg.): Flora of North America North of Mexico, Volume 5 – Magnoliophyta: Caryophyllidae, part 2. Oxford University Press, New York und Oxford, 2005. ISBN 0-19-522211-3