„Turing-Test“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

K Änderungen von 91.64.92.98 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Milad A380 wiederhergestellt |

|||

| Zeile 23: | Zeile 23: | ||

Im Oktober 2008 wurde bei einem Experiment an der [[University of Reading]], bei dem sechs Computerprogramme teilnahmen, die 30-Prozent-Marke knapp verfehlt. Das beste Programm schaffte es, 25 Prozent der menschlichen Versuchsteilnehmer zu täuschen.<ref>[http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?xml=/earth/2008/10/12/eacomputer112.xml ''Computers still not quite clever enough to fool humans, Turing Test shows'']. In: ''[[The Daily Telegraph]]'', 12. Oktober 2008.</ref> |

Im Oktober 2008 wurde bei einem Experiment an der [[University of Reading]], bei dem sechs Computerprogramme teilnahmen, die 30-Prozent-Marke knapp verfehlt. Das beste Programm schaffte es, 25 Prozent der menschlichen Versuchsteilnehmer zu täuschen.<ref>[http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?xml=/earth/2008/10/12/eacomputer112.xml ''Computers still not quite clever enough to fool humans, Turing Test shows'']. In: ''[[The Daily Telegraph]]'', 12. Oktober 2008.</ref> |

||

Und Mehr bei Facebook & Co. Google Mail Com: |

|||

Nutzername: chsim.mailyo @gmail.com Passwort: chsimyo@mybrief.de |

|||

== Loebner-Preis == |

== Loebner-Preis == |

||

Version vom 1. April 2011, 15:16 Uhr

Der Turing-Test wurde 1950 von Alan Turing vorgeschlagen, um festzustellen, ob eine Maschine ein dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hat. Der aus der Anfangszeit des Informatik-Teilbereichs Künstliche Intelligenz stammende und seither legendäre Test trug dazu bei, den alten Mythos von der denkenden Maschine für das Computerzeitalter neu zu beleben.

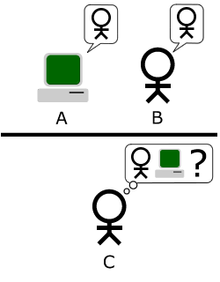

Testablauf

Im Zuge dieses Tests führt ein menschlicher Fragesteller über eine Tastatur und einen Bildschirm ohne Sicht- und Hörkontakt mit zwei ihm unbekannten Gesprächspartnern eine Unterhaltung. Der eine Gesprächspartner ist ein Mensch, der andere eine Maschine. Beide versuchen, den Fragesteller davon zu überzeugen, dass sie denkende Menschen sind. Wenn der Fragesteller nach der intensiven Befragung nicht klar sagen kann, welcher von beiden die Maschine ist, hat die Maschine den Turing-Test bestanden, und es wird der Maschine ein dem Menschen ebenbürtiges Denkvermögen unterstellt.

Der totale Turing-Test verwendet zusätzlich ein Videosignal, mit dem die optische Wahrnehmung der Programme getestet werden kann.

Kritik

Es ist eine Reihe von Argumenten vorgebracht worden, die den Turing-Test als ungeeignet zur Feststellung von Intelligenz ansehen:

- Die „Simulation einer zwischenmenschlichen Unterhaltung“ ist weniger als Intelligenz und testet also nur einen Teil dessen, was unter (menschlicher) Intelligenz verstanden wird.

- Eine Maschine könnte intelligent sein, ohne dass sie wie ein Mensch kommunizieren kann.

- Viele Menschen (z. B. kleine Kinder oder Menschen mit psychischen Problemen) würden den Turing-Test nicht bestehen, sind aber trotzdem intelligent.

- Menschen, die nicht mit den Testbedingungen kooperieren, würden den Test nicht bestehen, was auch für die postulierte intelligente Maschine denkbar wäre – die Nichtkooperation zeugt nicht von Dummheit.

- Die Größe einer Datenbank von möglichen Gesprächsverläufen ist durch die Laborsituation beschränkt. Ein reines Durchsuchen von Datensätzen durch den Computer würde dem Turing-Test zufolge schon Intelligenz bedeuten.

- Da die Maschine mit einem Menschen verglichen wird und Menschen sehr unterschiedlich sind, ist der Test nicht standardisierbar.

Prognosen und Ergebnisse

Turing vermutete, dass es bis zum Jahr 2000 möglich sein werde, Computer so zu programmieren, dass der durchschnittliche Anwender eine höchstens 70-prozentige Chance habe, Mensch und Maschine erfolgreich zu identifizieren, nachdem er fünf Minuten mit ihnen „gesprochen“ hat. Dass sich diese optimistische Vorhersage bisher nicht erfüllte, sehen viele als einen Beleg für die Unterschätzung der Komplexität natürlicher Intelligenz.

Programme wie ELIZA oder AOLiza sind Versuchspersonen gegenüber kurzzeitig als menschlich erschienen, ohne dass sie den Turing-Test formal bestehen könnten, da sie in ihrer Antwortstrategie nur scheinbar auf ihr Gegenüber eingingen und den Versuchspersonen nicht bewusst war, dass sie es mit nichtmenschlichen Gesprächspartnern zu tun haben könnten.

Im Oktober 2008 wurde bei einem Experiment an der University of Reading, bei dem sechs Computerprogramme teilnahmen, die 30-Prozent-Marke knapp verfehlt. Das beste Programm schaffte es, 25 Prozent der menschlichen Versuchsteilnehmer zu täuschen.[1]

Und Mehr bei Facebook & Co. Google Mail Com:

Nutzername: chsim.mailyo @gmail.com Passwort: chsimyo@mybrief.de

Loebner-Preis

Der Loebner-Preis ist seit 1991 ausgeschrieben und soll an das Computerprogramm verliehen werden, das als erstes den Turing-Test besteht. Der Preis ist nach Hugh G. Loebner benannt und mit 100.000 US-Dollar und einer Goldmedaille dotiert. Bisher konnte jedoch kein Computerprogramm die nötigen Voraussetzungen erfüllen. Weiterhin wird jährlich ein Loebner-Preis an das Computerprogramm verliehen, das einem menschlichen Gespräch am nächsten kommt. Dieser ist mit 2.000 US-Dollar und einer Bronzemedaille dotiert.

Kulturelle Referenzen

Philip K. Dick verwendete in seinem 1968 erschienenen Roman Träumen Androiden von elektrischen Schafen? (1982 verfilmt unter dem Titel Blade Runner) den so genannten Voight-Kampff-Test, eine Variante des Turing-Tests. In einer gar nicht fernen Zukunft (2019) werden dort künstliche Menschen, so genannte Replikanten, die physisch den Menschen gleichen, einem Empathietest unterzogen, der durch lange Befragungen ihre emotionale Reaktion prüft und hervorbringen soll, ob sie Mensch oder Replikant sind.

Literatur

- Alan Turing: Computing Machinery and Intelligence. In: Mind 59, Nr. 236, Oktober 1950, S. 433–460 (online).

- Alan Turing: Computing Machinery and Intelligence. In: R. Epstein, G. Roberts, G. Beber (Hrsg.): Parsing the Turing Test. Springer Netherlands, 2008, S. 23–65 (doi:10.1007/978-1-4020-6710-5_3; Fassung mit Kommentaren von Kenneth Ford, Clark Glymour, Pat Hayes, Stevan Harnad und Ayse Pinar).

- Donald Davidson: Turings Test. In: Donald Davidson: Probleme der Rationalität. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004. ISBN 3-518-58471-5.

- Stuart M. Shieber (Hrsg.): The Turing Test. Verbal Behavior as the Hallmark of Intelligence. The MIT Press, Cambridge 2004.

Weblinks

- Homepage des Loebner-Preises

- Eintrag in Edward N. Zalta (Hrsg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- Turing Test: 50 Years Later (PDF, 276 kB).

Einzelnachweise

- ↑ Computers still not quite clever enough to fool humans, Turing Test shows. In: The Daily Telegraph, 12. Oktober 2008.