„Azhdarchidae“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

K ref fix mit AWB |

neue Version |

||

| Zeile 27: | Zeile 27: | ||

* weltweit (außer [[Antarktika]]) |

* weltweit (außer [[Antarktika]]) |

||

}} |

}} |

||

[[Datei:Arambourgiania.png|thumb|Lebenddarstellung eines großen Azhdarchiden mit einer Flügelspannweite von 10 Metern im Größenvergleich mit einem Menschen.]] |

|||

[[Datei:Hatzegopteryx skeletal.jpg|miniatur|Skelettdiagramm eines ''[[Hatzegopteryx]]'' im Flug.]] |

|||

Die '''Azhdarchidae''' sind eine Gruppe der ausgestorbenen [[Flugsaurier]] (Pterosauria). Die weltweit verbreitete Gruppe ist seit der frühen Kreidezeit nachgewiesen, erreicht ihre größte Vielfalt jedoch in der späten Kreidezeit und starb erst am Ende dieser Epoche zusammen mit den [[Dinosaurier]]n aus. Azhdarchiden schließen die größten flugfähigen Tiere der Erdgeschichte mit ein. Die größten Vertreter zeigten Flügelspannweiten von schätzungsweise 10 bis 11 Metern und erreichten mit Standhöhen von über fünf Metern die Höhe heutiger Giraffen. |

Die '''Azhdarchidae''' sind eine Gruppe der ausgestorbenen [[Flugsaurier]] (Pterosauria). Die weltweit verbreitete Gruppe ist seit der frühen Kreidezeit nachgewiesen, erreicht ihre größte Vielfalt jedoch in der späten Kreidezeit und starb erst am Ende dieser Epoche zusammen mit den [[Dinosaurier]]n aus. Azhdarchiden schließen die größten flugfähigen Tiere der Erdgeschichte mit ein. Die größten Vertreter zeigten Flügelspannweiten von schätzungsweise 10 bis 11 Metern und erreichten mit Standhöhen von über fünf Metern die Höhe heutiger Giraffen. Azhdarchiden zählen zu den für den Laien am leichtesten zu erkennenden Flugsariergruppen<ref name="witton244"/> – charakteristische Merkmale schließen die langen, unbezahnten Kiefer, der lange Hals, die proportional kurzen Flügel sowie die langen Hinterbeine mit ein.<ref name="wittonnaish2008-1"/> Namensgebend für die zu den [[Kurzschwanzflugsaurier]]n (Pterodactyloidea) zählenden Azhdarchiden ist die Gattung ''[[Azhdarcho]]'', deren Bezeichnung auf den Namen für [[Drache (Mythologie)|Drache]] aus dem [[Persische Sprache|Persischen]] zurückgeht. |

||

== Merkmale == |

== Merkmale == |

||

Azhdarchiden zählen zu den seltesten Wirbeltierfossilien,<ref name="ösi2011"/> obwohl es sich wohlmöglich um häufige Elemente der kreidezeitlichen Faunen handelte.<ref name="witton248"/> Der sehr lückenhafte Fossilbericht dieser Gruppe könnte auf die Präferenz für festländische Habitate zurückzuführen sein, die ein geringeres Erhaltungspotential der fragilen Flugsaurierskelette bieten als [[marin]]e Habitate, die von vielen besser bekannten Flugsauriergruppen bevorzugt wurden.<ref name="andres-qiang-2008"/> Lediglich ''[[Quetzalcoatlus]]'' sp. und ''[[Zhejiangopterus]]'' sind durch jeweils mehrere fragmentarische Skelette bekannt, während alle übrigen Vertreter nur auf stark unvollständigen Resten basieren.<ref name="ösi2011"/> Die bekannten Fossilien lassen allerdings vermuten, dass sich der Skelettbau bei verschiedenen Vertretern der Gruppe nur geringfügig unterschied; größere Variationen finden sich lediglich im Bau des Schädels.<ref name="witton251"/> |

|||

[[Datei:Life restoration of a group of giant azhdarchids, Quetzalcoatlus northropi, foraging on a Cretaceous fern prairie.png|thumb|left|Drei ''[[Quetzalcoatlus]]'' auf Nahrungssuche, davon hat einer einen jungen [[Titanosaurier]] erbeutet.]] |

|||

Azhdarchiden waren gewaltige Tiere. Die meisten erreichten Flügelspannweiten von etwa fünf Metern, der kleine ''Montanazhdarcho'' maß 2,5 Meter von Flügelspitze zu Flügelspitze und ''Quetzalcoatlus'' und ''Hatzegopteryx'' kamen wahrscheinlich auf bis zu 12 Meter. Aus Südkorea ist ein Abdruck eines Hinterfuss fossil erhalten, der einem Azhdarchiden zugeordnet wird und 35 cm lang ist. |

|||

=== Größe === |

|||

Alle Azhdarchiden hatten große Köpfe mit langen, zahnlosen Schnäbeln, einen langen Hals und relativ lange und starke Hinterbeine. Die Verlängerung des Hals wurde durch die Verlängerung der Halswirbel, nicht durch deren Zunahme erreicht. Der Schädel wurde durch das riesige Schädelfenster für die Nasenöffnung geprägt. Dagegen waren die knöchernen Augenhöhlen (Orbita) winzig und saßen weit unten fast am Hinterrand des Schädel. Die Flügel waren, verglichen mit ihrer Körpergröße und den Verhältnissen bei anderen Flugsauriern, kurz. |

|||

Die Körpergröße variiert bei Azhdarchiden stärker als bei jeder anderen Flugsaurier-Gruppe. Der kleinste bekannte Vertreter ist ''[[Montanazhdarcho]]'' mit einer Flügelspannweite von ca. 2,5 Metern. Eine Analyse der Wachstumsringe der Knochen zeigt, dass es sich bei dem einzigen bekannten Exemplar tatsächlich um ein ausgewachsenes Tier handelte, und nicht etwa um ein Jungtier. Vollständige Skelette sind von dem nur wenig größeren ''[[Zhejiangopterus]]'' (3,5 Meter Flügelspannweite) und dem mittelgroßen ''Quetzalcoatlus'' sp. (5 Meter Flügelspannweite) und bekannt. Zu den größten Vertretern zählen ''[[Quetzalcoatlus|Quetzalcoatlus nortrophi]]'', ''[[Arambourgiania]]'' und ''[[Hatzegopteryx]]'', welche vermutlich Flügelspannweiten von über 10 Metern erreichten; damit handelt es sich um die bei weitem größten Flugsaurier und die größten flugfähigen Tiere überhaupt.<ref name="witton249-51"/> Diese gigantischen Formen basieren lediglich auf sehr fragmentarischen Fossilien; so ist ''Arambourgiania'' durch einen unvollständigen Halswirbel, ''Quetzalcoatlus nortrophi'' durch einen Oberarmknochen und weiteren Fragmenten des Flügels, und ''Hatzegopteryx'' durch einen Oberarmknochen, einen Oberschenkelknochen sowie fragmentarischen Schlädelknochen bekannt.<ref name="witton244248"/> Frühe Schätzungen der Flügelspannweite von ''Quetzalcoatlus nortrophi'' reichen von 11 bis 21 Metern; erst mit zunehmendem Verständnis der Anatomie und Körperproportionen der Gruppe pendelten sich Größenschätzungen zwischen 10 und 13 Metern ein. Eine aktuelle Studie errechnet 10,5 Meter Flügelspannweite für ''Hatzegopteryx'' und ''Quetzalcoatlus nortrophi'', weist jedoch darauf hin, dass derzeit keine verlässlichen Schätzungen für ''Arambourgiania'' möglich sind.<ref name="witton-habib-2010"/> Ein Azhdarchide mit einer Flügelspannweite von 10,5 Metern hätte am Boden eine Schulterhöhe von 2,5 Meter und eine Gesamthöhe von über fünf Metern erreicht.<ref name="witton249-51"/> |

|||

Schätzungend es Körpergewichts dieser Tiere sind höchst umstritten.<ref name="witton-habib-2010"/><ref name="witton2008"/> Zahlreiche Knochen des Flugsaurier-Skeletts waren pneumatisiert, das heißt mit luftgefüllten Kammern durchzogen, was ursprünglich als Anpassung an eine extreme Leichtbauweise interpretiert wurde. Lange galten Flugsaurier somit als extrem leichtgewichtige Segler, die wegen der zur Gewichtsersparnis reduzierten Muskelmasse lediglich zu sporadischen Flügelschlägen in der Lage waren.<ref name="witton58"/> Für einen ''Quetzalcoatlus nortrophi'' mit einer Flügelspannweite von 10 Metern wurde von einer 1974er Studie ein Gewicht von nur 50 bis 60 Kilogramm vorgeschlagen.<ref name="witton-habib-2010"/> Viele jüngere Studien gehen derweil davon aus, dass das Gewicht von Flugsauriern mit dem gleichgrößer moderner Vögel und Fledermäuse vergleichbar ist; demnach kann ein Azhdarchide mit einer Spannweite von 10 Metern auf bis zu 250 kg geschätzt werden.<ref name="witton58"/> Laut diesen Studien führe die Pneumatisierung nicht notwendigerweise zu einem leichteren Skelett und deute auf ein [[Luftsack (Vogel)|Luftsack-System]], wie es sich bei heutigen Vögeln findet.<ref name="witton37-58"/> Bei Azhdarchiden war der Großteil des Skeletts pneumatisiert, einschließlich des gesamten Flügels.<ref name="witton254"/> Gewichtsschätzungen bestimmter Spezies hängen vor allem von der rekonstruierten Flügelspannweite ab; so wäre ein Tier mit einer Flügelspannweite von 13 Metern vermutlich fast doppelt so schwer gewesen wie ein Tier mit einer Flügelspannweite von 10 Metern.<ref name="witton-habib-2010"/> |

|||

== Lebensweise == |

|||

Nach Untersuchungen der Morphologie der Azhdarchidae kamen zwei Wissenschaftler der University of [[Portsmouth]] zu dem Ergebnis, das die Azhdarchiden ihre aus kleinen und mittelgroßen Tieren und Früchten bestehende Nahrung ähnlich wie Störche auf dem Erdboden stehend gesucht haben. Der Schädel der Azhdarchiden zeigt keine Anpassung an Fischnahrung wie der meisten anderen Flugsaurier. Die kleinen Füße eigneten sich weder zum Schwimmen noch zum Waten in flachem Wasser. <ref>Witton MP, Naish D (2008) ''A Reappraisal of Azhdarchid Pterosaur Functional Morphology and Paleoecology.'' PLoS ONE 3(5): e2271. doi:10.1371/journal.pone.0002271 [http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0002271 Volltext]</ref> |

|||

<br style="clear:left" /> |

|||

Paläontologen errechneten eine Flügelspannweite von 12 bis 13 Meter als Obergrenze für einen flugfähigen Azhdarchiden – bei noch größeren Spannweiten sei die Belastungsgrenze des Skeletts überschritten und ein effektiver Start nicht mehr möglich. Demnach haben Azhdarchiden ihren Gigantismus bis an die Grenzen des physikalisch Machbaren innerhalb ihres Bauplans gebracht. Der Gigantismus bot den Tieren vermutlich eine Reihe von Vorteilen, wie beispielsweise eine effizientere Fortbewegung, einen größeren Schutz gegenüber [[Prädation|Räubern]], die Überdauerung längerer Zeiten geringen Nahrungsangebots sowie eine effizientere [[Thermoregulation|Wärmeregulierung]]. Folglich wurden Azhdarchiden, ebenso wie viele andere Tiergruppen mit Gigantismus, möglicherweise schlicht deswegen so groß, weil ihr Skelettbauplan und ihre Ökologie dies zuließen.<ref name="witton251"/> |

|||

== Gattungen == |

|||

[[Datei:Zhenjiangopterus jconway.jpg|thumb|''Zhejiangopterus linhaiensis'']] |

|||

=== Schädel === |

|||

* ''[[Alanqa]]'' <ref name=ibrahimetal2010>Ibrahim, N., Unwin, D.M., Martill, D.M., Baidder, L. and Zouhri, S. (2010). "[http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0010875 A New Pterosaur (Pterodactyloidea: Azhdarchidae) from the Upper Cretaceous of Morocco.]" ''PLoS ONE'', 5(5): e10875. {{doi|10.1371/journal.pone.0010875}}</ref> |

|||

[[File:Quetzskullswittonnaish2008.png|thumb|Schädelrekonstruktion von ''Quetzalcoatlus'' sp.]] |

|||

* ''[[Aralazhdarcho]]'' |

|||

Der Schädel war leicht gebaut, lang und in Seitenansicht dreieckig.<ref name="wittonnaish2008-3"/> Vor den Augenhöhlen befand sich ein sehr großes [[Schädelfenster]], das [[Nasoantorbitalfenster]], welches unter anderem die Nasenöffnungen beherbergte. Während die Augenhöhlen auf den unteren Bereich des Schädels beschränkt waren, vereinnahmte das Nasoantorbitalfenster fast die gesamte Tiefe des Schädels. Die Kieferknochen trugen beim lebenden Tier einen Schnabel aus [[Hornsubstanz|Horn]], worauf kleine [[Foramen|Öffnungen]] im Kiefer weisen.<ref name="witton2007"/> Die Kiefermuskeln waren lediglich schwach ausgeprägt; der wichtigste Schließmuskel war wie bei heutigen Vögeln der vordere Flügelmuskel (''Musculus pterygoideus anterior'').<ref name="wittonnaish2008-3"/> Das Hinterhaupt des Schädels war annähernd horizontal ausgerichtet – das Kopfgelenk befand sich also auf der Unterseite des Schädels, wodurch die Halswirbelsäule in einem Winkel von fast 90° relativ zur Längsachse des Schädels ansetzte.<ref name="witton2007"/><ref name="wittonnaish2008-3"/> Viele Flugsaurier zeigten auffällige Kopfkämme, die sowohl von den Kiefern als auch von der Ober- und Hinterseite des Schädels ausgehen konnten. Bei Azhdarchiden ist ein Kamm bisher lediglich bei ''Quetzalcoatlus'' sp. nachgewiesen, während der vollständige Schädel von ''Zhejiangopterus'' keinen Hinweis auf einen Kamm zeigt. Der Kamm von ''Quetzalcoatlus'' sp. ist buckelförmig und befand sich über der hinteren Hälfte des Nasoantorbitalfensters.<ref name="witton251"/> |

|||

* ''[[Arambourgiania]]'' |

|||

* ''[[Azhdarcho]]'' |

|||

Die bisher bekannten Schädelreste können möglicherweise einem „langschnäuzigen“ und einem „kurzschnäuzigen“ Bauplan zugeordnet werden. ''Zhejiangopterus'', ''Quetzalcoatlus'' sp. und vermutlich ''[[Alanqa]]'' zeigen sehr lange und niedrige Schädel, die 10 Mal länger als breit werden konnten. Der Schädelbereich vor dem Nasoantorbitalfenster, das Rostrum, machte mehr als die Hälfte der Kieferlänge aus. Dagegen weisen ''Bankonydraco'' und möglicherweise der noch unbeschriebene "Javelina-Azhdarchide" sowie ''Azhdarcho'' vergleichsweise kurze Schädel auf; der Kiefer von ''Bankonydraco'' ist im Verhältnis zu seiner Breite lediglich halb so lang wie der von ''Quetzalcoatlus'' sp.<ref name="witton251"/> Über den Schädel der größten Vertreter der Gruppe ist wenig bekannt. Die Kiefer von ''Hatzegopteryx'' maßen fast einen halben Meter in der Breite – entspräche der Schädelbau dem des kurzschnäuzigen ''Bankonydraco'', wären die Kiefer 2,5 Meter und der gesamte Schädel annähernd 3 Meter lang gewesen. Träfe diese Schätzung zu, hätte der Schädel von ''Hatzegopteryx'' zu den längsten aller bekannter landlebender Tiere gezählt.<ref name="witton252-53"/> |

|||

* ''[[Bakonydraco]]'' |

|||

* ''[[Bennettazhia]]'' ? |

|||

=== Restskelett === |

|||

* ''[[Bogolubovia]]'' ? |

|||

[[Datei:Zhejiangopteruswittonnaish2008.png|miniatur|Skelettdiagramm eines ''[[Zhejiangopterus]]'' in vierfüßiger Fortbewegung auf dem Boden.]] |

|||

* ''[[Doratorhynchus]]'' ? |

|||

Die charakteristischen röhrenförmigen Halswirbel sind die am häufigsten gefundenen und am besten untersuchten Azhdarchiden-Fossilien.<ref name="wittonnaish2008-5"/> Durch Verlängerung des dritten bis achten Halswirbels war der Hals proportional länger als bei allen anderen Flugsauriern: der fünfte Halswirbel war dabei acht Mal so lang wie breit. Der unvollständige Halswirbel von ''Arambourgiania'' lässt vermuten, dass die größten Vertreter eine Halslänge von etwa drei Metern zeigten. In den meisten Halswirbeln fehlten [[Querfortsatz|Querfortsätze]], während die [[Wirbel (Anatomie)#Dornfortsatz|Dornfortsätze]] nur als niedrige Kämme ausgeprägt oder vollständig reduziert waren.<ref name="wittonnaish2008-5"/> Die [[Wirbel (Anatomie)#Gelenkfortsätze|Gelenkfortsätze]] waren groß und erlaubten nur geringe Bewegungen zwischen den einzelnen Wirbeln, was den Hals relativ inflexibel machte. Das schwach ausgeprägte Kopfgelenk lässt vermuten, dass auch die Beweglichkeit des Kopfes eingeschränkt war.<ref name="witton2007"/> |

|||

* ''[[Eoazhdarcho]]'' ? |

|||

* ''[[Hatzegopteryx]]'' |

|||

Der [[Rumpf (Anatomie)|Rumpf]], obwohl robsut gebaut, war verhältnismäßig klein: selbst bei den größten Vertretern maß er vermutlich lediglich 70 Zentimeter Länge.<ref name="witton254"/> Die vorderen Rückenwirbel waren miteinander zu einem [[Notarium]] verschmolzen, was möglicherweise ein Durchbiegen der Wirbelsäule beim Flügelschlag verhinderte.<ref name="wellnhofer_83"/><ref name="witton254"/> Große Muskelansatzstellen in der Schulterregion lassen Gregory Paul (2002) vermuten, dass die Flugmuskeln der größten Vertreter so schwer waren wie ein ausgewachsener Mensch.<ref name="paul_2002"/> Sowohl Schulter- als auch Beckengürtel waren robust im Vergleich mit anderen Flugsauriern. Schulterblatt und Rabenbein entsprachen einander in ihrer Länge, und die hinter dem Hüftgelenk befindliche Erweiterung des Beckens, der Postacetabularprozess, war groß.<ref name="witton254"/><ref name="witton255"/> |

|||

* ''[[Montanazhdarcho]]'' |

|||

* "Ornithocheirus" ''bunzeli'' ? |

|||

Der Oberarmknochen war robust gebaut, der Knochenschaft erreichte bei den größten Vertretern eine Breite von acht Zentimetern. Wie bei anderen Flugsauriern war der vierte Mittelhandknochen sehr groß, während die ersten drei Mittelhandknochen in ihrer Größe stark reduziert waren. Bei Azhdarchiden war der vierte Mittelhandknochen fast 2,5 Mal so lang wie der Oberarmknochen – damit war er proportional länger als bei allen anderen Flugsauriern und der längste Knochen des Flügels. Der vierte Mittelhandknochen fand seine Verlängerung in dem vierten Finger, der als stark vergrößerter Flugfinger ausgebildet war. Der Flugfinger war proportional kürzer als bei anderen Flugsauriern und machte weniger als 50 % der gesamten Flügellänge aus. Die vier Fingerglieder des Flugfingers wurden nach außen sukzessive kürzer. Die ersten drei Finger waren deutlich kleiner als der Flugfinger und dienten der vierfüßigen Fortbewegung auf dem Boden. Die Hintergiedmaßen waren im Verhältnis länger als bei anderen Flugsauriern, wobei der Oberschenkelknochen 80 % der Länge des Unterschenkels ([[Tibiotarsus]]) erreichte. Die Füße waren klein und schmal aber dennoch robuster als bei vielen anderen Flugsauriern.<ref name="witton254"/><ref name="witton255"/> |

|||

* ''[[Phosphatodraco]]'' |

|||

* ''[[Quetzalcoatlus]]'' |

|||

== Entdeckungsgeschichte und Gattungen == |

|||

* ''[[Zhejiangopterus]]'' |

|||

[[Datei:Arambourgiania philadelphiae.JPG|miniatur|Dieser unvollständige, 62 Zentimeter messende Halswirbel war das erste Fossil eines Azhdarchiden, das einen Namen erhielt.]] |

|||

[[Datei:Alanqa saharica.png|miniatur|Kieferknochen von ''[[Alanqa]]''.]] |

|||

[[Datei:Eurazhdarcho langendorfensis..png|miniatur|Skelettdiagramm des 2013 beschriebenen ''[[Eurazhdarcho]]'' mit den bekannten Skelettpartien. Die meisten Azhdarchiden sind nur sehr unvollständig überliefert.]] |

|||

1959 beschrieb [[Camille Arambourg]] ''Titanopteryx'' ("gigantischer Flügel") basierend auf einem röhrenförmigen Knochen, der bereits in den 1930er oder 1940er Jahren in Jordanien entdeckt wurde. Der Knochen ist unvollständig, zeigt aber dennoch eine Länge von 62 Zentimeter und wurde anfangs als Mittelhandknochen eines riesigen Flugsauriers mit einer geschätzeten Flügelspannweite von sieben Metern interpretiert. Erst in den 1970er Jahren, nachdem Fossilien des Azhdarchiden ''Quetzalcoatlus'' entdeckt wurden, wurde der Knochen als Halswirbel erkannt. Später wurde ''Titanopteryx'' in ''Arambourgiania'' umbenannt, da sich herausstellte, dass der Name ''Titanopteryx'' zum Zeitpunkt der Beschreibung bereits an eine Fliege aus der Gruppe [[Diptera]] vergeben war.<ref name="witton244248"/> |

|||

Vollständigere Fossilien wurden schließlich zwischen 1972 und 1975 aus dem [[Big-Bend-Nationalpark]] ([[Javelina-Formation]]) in Texas geborgen. Die Funde umfassen unvollständige Skelette von Tieren mit etwa fünf Meter Flügelspannweite, sowie einen gigantischen unvollständigen Flügel, der 1975 als ''[[Quetzalcoatlus|Quetzalcoatlus northropi]]'' beschrieben wurde und bis heute einen der größten bekannten Vertreter der Azhdarchidae darstellt. Die kleineren, aber vollständigeren Skelette wurden einer zweiten, noch unbenannten ''Quetzalcoatlus''-Art (''Quetzalcoatlus'' sp.) zugeschrieben. Obwohl es sich bei ''Quetzalcoatlus'' sp. um die bis heute besterhaltendsten Azhdarchien-Fossilien handelt, steht eine wissenschaftliche Beschreibung noch aus.<ref name="witton244248"/> Heute gehört ''Quetzalcoatlus'' zu den in der Öffentlichkeit bekanntesten Flugsauriern.<ref name="averianov2010"/> |

|||

1984 stellte der russischen Paläontologe [[Lev Nessov]] schließlich die [[Unterfamilie]] Azhdarchinae auf. Namensgebende Gattung ist der zeitgleich beschriebene ''[[Azhdarcho]]'', der auf fragmentarischen Knochen aus der frühen Oberkreide von [[Usbekistan]] basiert. Nur wenige Monate nach der Veröffentlichung des Namens Azhdarchidae erschien eine Arbeit von [[Kevin Padian]], welche für die selbe Gruppe den Namen Titanopterygiidae vorsah. Da Nessovs Veröffentlichung vor jener von Padian erschien, hat der Name Azhdarchinae nach den [[Internationale Regeln für die Zoologische Nomenklatur|Internationalen Regeln für die Zoologische Nomenklatur]] Priorität. Zwei Jahre später wurde die Azhdarchinae in Azhdarchidae umbenannt und somit in den Rang einer Familie erhoben.<ref name="witton244248"/><ref name="andres2013"/> |

|||

Die wichtigste Entdeckung der 1990er Jahre ist ''[[Zhejiangopterus]]'', der durch mehrere unvollständige und stark zerdrückte Skelette aus der späten Oberkreide der [[Tangshang-Formation]] von China bekannt ist. Die Gattung wurde 1994 als Vertreter der Flugsaurier-Gruppe [[Nyctosauridae]] beschrieben; erst 1997 wurde ''Zhejiangopterus'' als Vertreter der Azhdarchidae erkannt. Derzeit gilt die Gattung als die am besten untersuchte dieser Gruppe. Weitere in den 1990er Jahren beschriebene Gattungen schließen ''[[Bennettazhia]]'' mit ein, der lediglich auf einen Oberarmknochen aus der späten Unterkreide von [[Oregon]] basiert. Aus der späten Oberkreide von Montana ([[Two-Medicine-Formation]]) stammt der kleinwüchsige ''[[Montanazhdarcho]]'', der 1995 anhand eines fragmentarischen Skeletts beschrieben wurde. Ein bereits 1914 beschriebenes Fragment eines Halswirbels, das heute als ''[[Bogolubovia]]'' bekannt ist, wurde 1991 ebenfalls zu den Azhdarchidae gestellt. Das Fossil gilt heute jedoch als verschollen, und die Gültigkeit der Gattung wird angezweifelt.<ref name="witton244248"/> |

|||

2002 wurde mit ''[[Hatzegopteryx]]'' ein weiterer gigantischer Vertreter der Familie beschrieben. Ein sehr fragmentarisches Exemplar stammt aus der späten Oberkreide des [[Rumänien|rumänischen]] [[Hațeg-Becken]]s und schließt Schädelfragmente und einen fragmentarischen Oberarmknochen mit ein. Der Fund wurde bereits 1991 erwähnt, wegen der Robustheit der Schädelknochen jedoch ursprünglich einem [[Theropoda|theropoden]] Dinosaurier zugeordnet. ''[[Phosphatodraco]]'', beschrieben im Jahr 2003, ist durch eine fragmentarische Halswirbelsäule aus phosphatreichen Ablagerungen in Marokko bekannt. Etwas vollständigere Überreste aus der mittleren Oberkreide von Ungarn, die unter anderem einen vollständigen Kiefer mit einschließen, wurden 2005 ''[[Bakonydraco]]'' getauft. Weitere, jedoch nur sehr fragmentarisch überlieferte Vertreter wurden 2007 mit ''[[Aralazhdarcho]]'' aus Usbekistan und 2008 mit ''[[Volgadraco]]'' aus Russland beschrieben. Ein zweiter Azhdarchide aus Marokko, ''[[Alanqa]]'', wurde 2010 beschrieben und basiert auf fragmentarischen Kiefern. 2011 wurde die Beschreibung von ''[[Navajodactylus]]'' aus der späten Oberkreide [[New Mexico]]s veröffentlicht. Die Gattung ist von umstrittener Gültigkeit, da sie lediglich auf dem Oberende des ersten Fingerglieds des Flugfingers basiert.<ref name="witton244248"/> 2013 wurde mit ''[[Eurazhdarcho]]'' eine zweite Azhdarchiden-Gattung aus der späten Oberkreide von Rumänien publiziert.<ref name="vremir2013"/> |

|||

== Systematik == |

|||

Während die Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb der Azhdarchidae derzeit nicht aufgelöst werden können, sind die Verwandtschaftsbeziehungen mit anderen Flugsauriergruppen umstritten. In allen Analysen gilt die Azhdarchide jedoch als eine der abgeleitetsten (fortgeschrittensten) Gruppen der Flugsaurier. Wurden die Flugsaurier traditionell in zwei Gruppen unterteilt, die Langschwanzflugsauriern (Rhamphorhynchoidea) und den Kurzschwanzflugsaurier (Pterodactyloidea), wird heute nur letztere Gruppe als gültig anerkannt; bei den Langschwanzflugsauriern handelt es sich um nicht näher miteinander verwandte ursprüngliche Formen, die sich unabhängig voneinander von der zu den Kurzschwanzflugsauriern führenden Stammlinie abspalteten.<ref name="witton92"/> |

|||

Es existieren zwei konkurrierende Ansätze zur Klassifikation der Flugsaurier, die teilweise ihre eigenen Bezeichnungen und Definitionen für übergeordnete Gruppen mitbringen und sich in wichtigen Punkten voneinander unterscheiden.<ref name="witton90"/> Der erste Ansatz wurde von Alexander Kellner (2003) eingeführt und sieht die Azhdarchide als Schwestergruppe der [[Tapejaridae]] (''[[Tapejara]]'' + ''[[Tupuxuara]]''); beide Familien werden als Azhdarchoidea zusammengefasst. Die Azhdarchoidea werden von Kellner den Dsungaripteroidea unterstellt, eine von zwei Gruppen innerhalb der Kurzschwanzflugsaurier.<ref name="kellner2003"/> Der zweite Ansatz von [[David Unwin]] (2003) zieht den Schluss, dass ''Tupuxuara'' näher mit den Azhdarchiden verwandt war als mit ''Tapejara''. Mit ''Tupuxuara'' als Schwestergruppe bilden die Azhdarchiden demnach die Gruppe Neoazhdarchia, welche zusammen mit ''Tapejara'' bzw. der Tapejaridae die Gruppe Azhdarchoidea bildet. Laut Unwin gehören die Azhdarchoidea innerhalb der Kurzschwanzflugsaurier einer [[Lophocratia]] genannten Gruppe an.<ref name="unwin2003"/> |

|||

Moderne systematische Analysen sind meist von einer dieser beiden Ansätze abgeleitet.<ref name="witton90"/> ''Tupuxuara'' und mit diesen verwandte Gattungen werden dabei häufig innerhalb der Tapejaridae als Thalassodrominae (nach dem Ansatz von Kellner) oder als Thalassodromidae innerhalb der Neoazhdarchidae (nach dem Ansatz von Unwin) zusammengefasst.<ref name="pinheiro2001"/><ref name="witton92"/> Erst seit 2008 werden die [[Chaoyangopteridae]] als eigenständige Gruppe unterschieden, die wohlmöglich ebenfalls nahe mit den Azhdarchiden verwandt gewesen sein könnten.<ref name="witton228"/> |

|||

== Stammesgeschichte und Verbreitung == |

|||

[[Datei:Azhdarchid map.png|miniatur|Paläogeographische Karte der Oberkreide mit Fossillagerstätten, die mehr als eine Azhdarchiden-Spezies enthielten.]] |

|||

Über den Ursprung der Azhdarchiden ist wenig bekannt. Bis vor kurzem galten stark verlängerte Halswirbel aus dem Oberjura von Tansania und der Jura-Kreide-Grenze von England als die ältesten Nachweise von Azhdarchiden. Brian Andres und Ji Qiang (2008) zeigten jedoch, dass diese Halswirbel wahrscheinlich einer anderen Flugsauriergruppe zuzuordnen sind, der Ctenochasmatidae. In beiden, nur entfernt miteinander verwandten Gruppen hätten sich stark verlängerte Halswirbel [[Konvergenz (Biologie)|unabhängig voneinander]] ausgebildet, was zeigen könnte, dass beide Gruppen ähnliche ökologische Nischen besetzten.<ref name="andres-qiang-2008"/><ref name="dyke2010"/> Derzeit gilt ein deutlich jüngerer Fund als möglicherweise ältestes Azhdarchiden-Fossil – ein 2010 beschriebener fragmentarischer Halswirbel aus dem [[Berriasium]] (Unterkreide, 145 bis 140 [[Mya (Einheit)|Mya]]) von Rumänien.<ref name="dyke2010"/> Sollte sich dieser Nachweis bestätigen, wäre die Gruppe über einen Zeitraum von etwa 80 Millionen Jahren nachgewiesen und hätte damit länger existiert als jede andere Flugsaurier-Gruppe.<ref name="witton249"/> |

|||

Azhdarchiden erreichten offenbar ihre Blütezeit während der Oberkreide – sämtliche benannten Vertreter stammen aus dieser Epoche.<ref name="andres-qiang-2008"/> Fossilien wurden vor allem in Nordamerika, Europa, Asien und Nordafrika entdeckt; vereinzelte Funde sind aus Argentinien, Japan und Australien bekannt.<ref name="ösi2011"/> Damit sind Azhdarchiden auf sämtlichen Kontinenten mit Ausnahme Antarktikas nachgewiesen. Verschiedene Gesteinsformationen enthalten Fossilien von mehr als einer Azhdarchiden-Spezies: In der Javelina-Formation in Texas ist die Riesenform ''Quetzalcoatlus northropi'' sowie zwei mittelgroße Arten (''Quetzalcoatlus'' sp. sowie ein noch unbenannter Vertreter) nachgewiesen. In der [[Two-Medicine-Formation]] von [[Montana]] tritt neben der kleinen Form ''[[Montanazhdarcho]]'' ein unbestimmter, deutlich größerer Vertreter auf. In der [[Dinosaurier-Park-Formation]] von [[Alberta]] ist vermutlich eine Riesenform sowie ein mittelgroßer Vertreter präsent, während im rumänischen [[Hațeg-Becken]] der sehr große ''Hatzegopteryx'' zusammen mit dem kleinen Vertreter ''[[Eurazhdarcho]]'' auftritt. Die jeweils gemeinsam auftretenden Spezies könnten unterschiedliche ökologische Nischen besetzt haben, um die Konkurrenz untereinander einzuschränken.<ref name="vremir2013"/> |

|||

Azhdarchiden starben mit dem [[KT-Grenze|Kreide-Tertiär-Massenaussterben]] vor 66 Millionen Jahren aus. Ein wichtiger Grund für das Aussterben liegt vermutlich in der Körpergröße dieser Tiere: Große Tiere sind generell stark spezialisiert, haben niedrige Populationsdichten und pflanzen sich nur langsam fort, weshalb sie sich an veränderte Umweltbedingungen weniger schnell anpassen können als kleine und unspezialisierte Tiere. Die meisten anderen Flugsaurier-Gruppen verschwinden jedoch bereits etwa 30 Millionen Jahre vor dem Massenaussterben aus dem Fossilbericht, und in der spätesten Kreide bezeugt lediglich ein einzelner Oberarmknochen die Präsenz einer zweiten Gruppe, der [[Nyctosauridae|Nyctosauriden]].<ref name="witton175"/> Umstritten bleibt allerdings, ob Flugsaurier tatsächlich lange vor dem Massenaussterben in ihrer Vielfalt stark dezimiert wurden, oder ob entsprechende Fossilien schlicht deswegen unbekannt bleiben, weil entsprechende [[Fossillagerstätte]]n fehlen (der sogenannte Lagerstätten-Effekt).<ref name="witton259"/> |

|||

== Paläobiologie == |

|||

=== Flug === |

|||

[[Datei:Quetzalcoatlus northropi 2.jpg|miniatur|Skelettrekonstruktion eines ''Quetzalcoatlus'' im Flug, ausgestellt im [[Senckenberg Museum]] in [[Frankfurt am Main]].]] |

|||

[[Datei:Azhdarchwingshapewittonnaish2008.png|miniatur|Flugsilhouetten von A: ''Quetzalcoatlus'', B: [[Wanderalbatros]] und C: [[Andenkondor]] im Vergleich. Nicht maßstabsgetreu.]] |

|||

[[Datei:Pterosaur-bird-ecomorphospace.tif|miniatur|Vergleich des Längen-Breiten-Verhältnis (''aspect ratio'') und der [[Flächenbelastung]] (''wing loading'') der Flügel von Vögeln und Flugsauriern (Azhdarchiden und ''[[Pteranodon]]''). Azhdarchiden fallen in das Feld der Überland-Segler (''thermal soarers'').]] |

|||

Kontrovers diskutiert wird die Frage, wie Flugsaurier und insbesondere große Vertreter wie Azhdarchiden ihren Flug starteten. Traditionell wird ein Start mit Hilfe der Hinterbeine angenommen, wie er bei heutigen Vögeln zu beobachten ist.<ref name="witton-habib-2010"/> Chatterjee und Templin (2004) argumentierten, dass ''Quetzalcoatlus nortrophi'' nur durch seine sehr geringe Körpermasse von 70 Kilogramm zum Start befähigt sei; ein Start könne erfolgen, wenn sich das Tier auf zwei Beinen aufrichtet und gegen den Wind anläuft oder sich von einem Hang abstößt.<ref name="chatterjeetemplin2004"/> Jüngere Studien vermuten indes, dass Flugsaurier aus einer vierfüßigen Haltung heraus mit Hilfe der Vordergliedmaßen starteten, ähnlich wie heutige Fledermäuse. Auf diese Weise können die großen Flugmuskeln zum Emporhieven des Körpers genutzt werden; die Vordergliedmaßen großer Azhdarchiden seien stark genug, um ein Gewicht von annähernd 500 kg in die Luft zu befördern.<ref name="witton-habib-2010"/> |

|||

Henderson (2010) hypothetisiert, dass große Azhdarchiden wie ''Quetzalcoatlus nortrophi'' sekundär flugunfähig gewesen sein könnten. So seien die Flügel zu kurz für einen effektiven Flug, und die Hintergliedmaßen besser an eine Fortbewegung auf dem Boden angepasst als bei anderen Flugsauriern. Das Gewicht von ''Quetzalcoatlus nortrophi'' berechnete Henderson auf 544 Kilogramm, damit sei dieses Tier schlicht zu schwer zum Fliegen gewesen.<ref name="henderson2010"/> Witton und Habib (2010) halten dagegen, dass Henderson für die Gewichtsschätzung einen zu großen Rumpf annahm und somit ein Gewicht von 200 bis 250 kg realistischer sei. Auch große Azhdarchiden würden sämtliche Anpassungen an einen Flug zeigen, die sich auch bei kleineren Flugsauriern finden.<ref name="witton-habib-2010"/> |

|||

Witton und Naish (2008) argumentieren, dass die kurzen und breiten Flügel an ein Fliegen über Land angepasst seien. Mit der durch die breiten Flügel bedingten geringen [[Flächenbelastung (Flügel)|Flächenbelastung]] hätten Azhdarchiden möglicherweise [[Aufwind|thermische Aufwinde]] genutzt. Kurze und breite Flügel hätten die Tiere wendiger gemacht und ermöglichten außerdem einen schnellen Start und Aufstieg, was beispielsweise in vegetationsreichen Umgebungen vorteilhaft gewesen wäre. Ähnliche Längenverhältnise der Flügel fänden sich bei heutigen landlebenden Vögeln wie beispielsweise dem [[Andenkondor]], während marine Segler, wie biespielsweise der [[Wanderalbatros]], generell eher lange und schlanke Flügel zeigen.<ref name="wittonnaish2008-8"/> |

|||

Traditionell gelten große Flugsaurier als extrem leichtgewichtig, was einen Segelflug ermöglicht hätte, der deutlich langsamer war als der heutiger Vögel. Wird ein Gewicht angenommen, das mit dem heutiger Vögel und Fledermäuse vergleichbar ist, ändert sich dieses Bild drastisch: Witton und Habib (2010) berechnen, dass ein 200 Kilogramm schwerer Azhdarchide mit einer Flügelspannweite von 10 Metern nach dem Start für etwa zwei Minuten einen kraftvollen Flügelschlag aufrechterhalten konnte, bei dem das Tier Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreichte, bevor das Tier in einem etwas langsameren Segelflug überging.<ref name="witton-habib-2010"/><ref name="witton256"/> Ein solcher Azhdarchide sei in der Lage gewesen, über 16.000 Kilometer ohne Zwischenlandung zurückzulegen, mehr als jedes andere Tier.<ref name="habib2010"/> |

|||

=== Fortbewegung auf dem Boden === |

|||

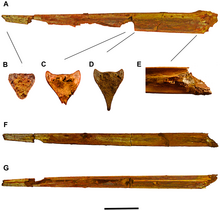

[[Datei:Haenamichnuswittonnaish2008.png|miniatur|Fossile Fußspuren eines Azhdarchiden. A: Eine sieben Meter lange Fährtenfolge, B: Handabdruck, C: Hinterfuß-Abdruck.]] |

|||

Fossile Fußspuren von gehenden und laufenden Flugsauriern zeigen, dass viele Spezies deutlich kompetenter in der Fortbewegung auf dem Boden waren als traditionell angenommen. In Korea entdeckte, ''[[Haenamichnus]]'' genannte Spuren werden einem sehr großen Vertreter der Azhdarchidae zugeschrieben: Die Hinterfußabdrücke messen 35 Zentimeter in der Länge, was auf ein Tier mit einer Schulterhöhe von fast drei Metern und einer Flügelspannweite von über 10 Metern weist. Diese Fußspuren sind die derzeit einzigen, die einer bestimmten Flugsaurier-Gruppe zugeschrieben werden können; keine andere bekannte Gruppe könnte Fußspuren dieser Größe hinterlassen haben. Eine der Fährtenfolgen misst sieben Meter Länge und ist damit die längste bekannte Fährtenfolge eines Flugsauriers. Diese Fährtenfolge zeigt, dass die langen Gliedmaßen der Azhdarchiden eine schnelle und effiziente Fortbewegung auf dem Boden ermöglichen: Die Fährtenfolge ist schmal, was senkrecht unter dem Körper stehende Gliedmaßen anzeigt, und die Hinterfußabdrücke überlagern regelmäßig die zuvor hinterlassenen Hand-Abdrücke. Die Zehen waren mit fleischigen Polstern versehen, wobei Krallenabdrücke fehlen.<ref name="wittonnaish2008-8-9"/> |

|||

=== Ökologie === |

|||

[[Datei:Life restoration of a group of giant azhdarchids, Quetzalcoatlus northropi, foraging on a Cretaceous fern prairie.png|miniatur |Eine Gruppe von Azhdarchiden schreitet eine Farnprärie nach Beutetieren ab.]] |

|||

Douglas Lawson stellte 1975 in einem Bericht über den neu entdeckten Flugsaurier ''Quetzalcoatlus'' die erste Hypothese zur Ernährungsweise eines Azhdarchiden auf. Obwohl zu dieser Zeit Flugsaurier allgemein als Fischfresser angesehen wurden, argumentierte Lawon, dass es sich bei ''Quetzalcoatlus'' um einen Aasfresser gehandelt haben könnte, der seinen langen Hals zum Eindringen in Kadaver nutzte.<ref name="wittonnaish2008-2"/> So träten die Fossilien dieser Gattung in kontinentalen Ablagerungen fernab der Küste auf und wären zusammen mit den Knochen der pflanzenfressenden [[Sauropoden|sauropoden]] Dinosaurier vorgefunden worden.<ref name="lawson1975"/> Verschiedene spätere Autoren kritisierten diese Idee; so sei die Verbindung zu den Sauropoden-Fossilien zufälliger Natur und der Hals viel zu steif gewesen, um in Kadaver einzudringen.<ref name="wittonnaish2008-2"/> |

|||

Seit Lawsons Aasfresser-Hypothese wurden zahlreiche weitere Hypothesen aufgestellt. [[Wann Langston]] (1981) spekulierte, dass ''Quetzalcoatlus'' mit seinem Schnabel im Schlick nach wirbellosen Tieren getastet haben könnte; hierauf würden Bauten von Artropoden weisen, die zusammen mit den Knochen des Flugsauriers gefunden wurden. Gegen diese Hypothese wurde vorgebracht, dass die Verbindung mit den Spurenfossilien zufällig, der Hals zu steif und die Form des Schnabels ungeeignet sei; außerdem fänden sich keine Hinweise auf druckempfindliche [[Herbstsche Körperchen]] oder ähnliche Strukturen in den Kieferknochen, die bei vielen heutigen Vögeln der Erkennung von Beutetieren im Schlick dienen. Verschiedene andere Autoren schlugen vor, dass Azhdarchiden flache Gewässer durchwateten und dort Beutetieren nachstellten. Die langen Beine sowie der lange Hals und Schädel unterstützen diese These; die proportional kleinen Füße waren jedoch vermutlich weniger gut an ein Waten auf weichem Sediment angepasst. Wieder andere Autoren zogen in Betracht, dass einige Vertreter der Gruppe Früchte gefressen<ref name="ösi2005"/> oder weniger gut fliegende Tiere in der Luft gejagt haben könnten.<ref name="wittonnaish2008-2"/> |

|||

Der Großteil der Studien vertrat die Hypothese, dass Azhdarchiden Fischfresser gewesen sein könnten. So vermutete Lev Nessov (1984), dass ''Azhdarcho'' und andere Azhdarchiden im Flug oder beim Schwimmen mit ihren Schnäbeln das Wasser durchflügten, um bei Kontakt mit Beutetieren zuzuschnappen. Diese Ernährungsweise findet sich bei heutigen [[Scherenschnäbel]]n und ermöglicht diesen Vögeln, auch in trüben Gewässern Beutetiere zu fangen. Kritiker bemerken, dass Scherenschnäbel zahlreiche Anpassungen an diese sehr spezialisierte Ernährungsweise zeigen, wie beispielsweise ein verstärktes Kiefergelenk und sehr robuste Halswirbel, die bei Azhdarchiden nicht zu finden seien. Verschiedene Autoren schlugen derweil vor, dass Azhdarchiden im Flug ihre Schnäbel gezielt ins Wasser stießen, um Fische zu erbeuten, ähnlich wie heutige [[Möven]], [[Seeschwalben]] und [[Fregattvögel]]. Der lange Hals und Schädel hätte es diesen Flugsauriern ermöglicht, Fische zu erbeuten, ohne dass die Flügel die Wasseroberfläche berührten. Gegner der Hypothese argumentieren, dass die Halswirbelsäule beinnahe im rechten Winkel zur Längsachse des Schädels stand; somit hätten die Tiere beim Zustoßen Kopf und Hals nicht in einer Linie anlegen können. Außerdem sei der Hals zu rigide gewesen, und die Schnauzenspitze nicht nach unten gebogen wie bei vielen heutigen Vögeln, die diese Ernährungsweise zeigen.<ref name="wittonnaish2008-2"/> |

|||

Die jüngste Hypothese wurde von Witton und Naish (2008) postuliert. Laut diesen Forschern schritten Azhdarchiden trockenes Terrain ab, um oportunistisch kleine bis mittelgroße Wirbeltiere und große Wirbellose sowie sporadisch auch Aas, Eier oder Früchte aufzunehmen. Eine ähnliche Ernährungsweise findet sich bei einigen heutigen Schreitvögeln, beispielsweise bei den [[Eigentliche Störche|Eigentlichen Störchen]]. Wie die Forscher argumentieren, wurde die Mehrzahl der Azhdarchiden-Fossilien in Flusssedimenten entdeckt, die im Inland zur Ablagerung kamen. Vertreter der Gruppe scheinen somit kontinentale Lebensräume frequentiert zu haben, wie beispielsweise Wald- und Buschlandschaften und Flussniederungen.<ref name="vremir2013"/> Die proportional kleinen Füße, die mit fleischigen Polstern und lediglich kleinen Krallen ausgestattet waren, wären auf festem Untergrund am effizientesten gewesen. Die langen Beine seien zum Schreiten durch Vegetation ideal gewesen, der nach unten gerichtete Schnabel ermögliche ein einfaches Erreichen des Bodens, und der lange, steife Hals könne unter anderem genutzt worden sein, um von erhöhter Position aus nach Beute zu spähen oder um den Kopf an Beutetiere anzunähern, bevor diese von den Tritten des Flugsauriers aufgeschreckt werden.<ref name="wittonnaish2008-12"/> Witton (2013) erwägt, dass einige Azhdarchiden in Gruppen auf Nahrungssuche gegangen sein könnten, da gelegentlich Fossilien mehrerer Individuen zusammen gefunden werden.<ref name="witton258"/> Die größten Azhdarchiden treten in der späten Oberkreide auf; zu dieser Zeit waren mittelgroße fleischfressende Dinosaurier auffällig selten. Witton (2013) spekuliert daher, dass Azhdarchiden zumindest teilweise die ökologische Nische mittelgroßer Fleischfresser in der späten Oberkreide besetzt haben könnten.<ref name="witton258"/> |

|||

== Literatur == |

== Literatur == |

||

* {{Literatur|Autor=Mark P. Witton |Titel=Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy |Verlag=Princeton University Press |ISBN=978-0-691-15061-1}} |

* {{Literatur|Autor=Mark P. Witton |Titel=Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy |Verlag=Princeton University Press |ISBN=978-0-691-15061-1}} |

||

* David M. Unwin: ''The Pterosaurs: From Deep Time.'' PI Press, New York, 2006, ISBN 0-13-146308-X |

|||

* {{Cite journal | doi = 10.1371/journal.pone.0002271| volume = 3| issue = 5| pages = –2271| last = Witton| first = Mark P.| coauthors = Darren Naish| title = A Reappraisal of Azhdarchid Pterosaur Functional Morphology and Paleoecology| journal = PLoS ONE| date = 2008-05-28| url = http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0002271}} |

|||

== Einzelnachweise == |

== Einzelnachweise == |

||

<references> |

<references> |

||

<ref name="andres2013">{{Cite journal| doi = 10.1017/S1755691013000303| volume = 103| issue = 3-4| pages = 383–398 (hier: S. 391)| last = Andres| first = Brian| coauthors = Timothy S. Myers| title = Lone Star Pterosaurs| journal = Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh| date = 2012}}</ref> |

|||

<ref name="andres-qiang-2008">{{Cite journal| volume = 51| issue = 2| pages = 453–469 (hier: 453 und 462–463)| last = Andres| first = Brian| coauthors = Ji Qiang| title = A new pterosaur from the Liaoning Province of China, the phylogeny of the Pterodactyloidea, and convergence in their cervical vertebrae| journal = Palaeontology| date = 2008| url = http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4983.2008.00761.x/full}}</ref> |

|||

<ref name="averianov2010">{{Cite journal| volume = 314| issue = 3| pages = 264–317 (hier: S. 265)| last = Averianov| first = A. O.| title = The osteology of Azhdarcho lancicollis Nessov, 1984 (Pterosauria, Azhdarchidae) from the late Cretaceous of Uzbekistan| journal = Proceedings of the Zoological Institute RAS| date = 2010| url = http://www.zin.ru/journals/trudyzin/doc/vol_314_3/TZ_314_3_Averyanov.pdf }}</ref> |

|||

<ref name="chatterjeetemplin2004">{{Cite book| publisher = Geological Society of America| isbn = 9780813723761| last = Chatterjee| first = Sankar| coauthors = R. J. Templin| title = Posture, Locomotion, and Paleoecology of Pterosaurs| date = 2004| pages=1–4}}</ref> |

|||

<ref name="dyke2010">{{Cite journal| doi = 10.1111/j.1475-4983.2010.00997.x| issn = 1475-4983| volume = 54| issue = 1| pages = 79–95 (hier: S. 13–14)| last = Dyke| first = Gareth J.| coauthors = Michael J. Benton, Erika Posmosanu, Darren Naish| title = Early Cretaceous (Berriasian) birds and pterosaurs from the Cornet bauxite mine, Romania| journal = Palaeontology| date = 2010| url = http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4983.2010.00997.x/abstract}}</ref> |

|||

<ref name="habib2010">{{Cite journal| volume = 31| pages = 27–28| last = Habib| first = M.| coauthors = M. Witton| title = Soaring efficiency and long distance travel in giant pterosaurs| journal = Acta Geoscientica Sinica| date = 2010}}</ref> |

|||

<ref name="henderson2010">{{Cite journal| doi = 10.1080/02724631003758334| issn = 0272-4634| volume = 30| issue = 3 |

|||

| pages = 768–785| last = Henderson| first = Donald M.| title = Pterosaur body mass estimates from three-dimensional mathematical slicing| journal = Journal of Vertebrate Paleontology| date = 2010| url = http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02724631003758334}}</ref> |

|||

<ref name="kellner2003">{{Cite journal| doi = 10.1144/GSL.SP.2003.217.01.10| issn = 0305-8719, 2041-4927| volume = 217| issue = 1| pages = 105–137| last = Kellner| first = Alexander W. A.| title = Pterosaur phylogeny and comments on the evolutionary history of the group| journal = Geological Society, London, Special Publications| date = 2003-01-01| url = http://sp.lyellcollection.org/content/217/1/105}}</ref> |

|||

<ref name="lawson1975">{{Cite journal| doi = 10.1126/science.187.4180.947| issn = 0036-8075, 1095-9203| volume = 187| issue = 4180| pages = 947–948| last = Lawson| first = Douglas A.| title = Pterosaur from the Latest Cretaceous of West Texas: Discovery of the Largest Flying Creature| journal = Science| date = 1975-03-14| url = http://www.sciencemag.org/content/187/4180/947| pmid = 17745279}}</ref> |

|||

<ref name="ösi2005">{{Cite journal| volume = 50| issue = 4| pages = 777–787| last = Ősi| first = Attila |

|||

| coauthors = David B. Weishampel, Coralia M. Jianu| title = First evidence of azhdarchid pterosaurs from the Late Cretaceous of Hungary| journal = Acta Palaeontologica Polonica|| date = 2005| url = https://app.pan.pl/archive/published/app50/app50-777.pdf}}</ref> |

|||

<ref name="ösi2011">{{Cite journal| doi = 10.1016/j.cretres.2011.01.011| issn = 0195-6671| volume = 32| issue = 4| pages = 456–463| last = Ősi| first = Attila| coauthors = Eric Buffetaut, Edina Prondvai| title = New pterosaurian remains from the Late Cretaceous (Santonian) of Hungary (Iharkút, Csehbánya Formation)| journal = Cretaceous Research| date = 2011-08| url = http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667111000231}}</ref> |

|||

<ref name="paul_2002">{{Literatur |Autor=Gregory Paul |Titel=Dinosaurs of the Air: The Evolution and Loss of Flight in Dinosaurs and Birds |Ort=Baltimore| Verlag=John Hopkins University Press| ISBN=0-8018-6763-0 |Seiten=333}}</ref> |

|||

<ref name="pinheiro2001">{{Cite journal| volume = 56| issue = 3| pages = 567–580| last = Pinheiro| first = Felipe L.| coauthors = Daniel C. Fortier, Cesar L. Schultz, José Artur FG De Andrade, Renan AM Bantim| title = New information on the pterosaur Tupandactylus imperator, with comments on the relationships of Tapejaridae| journal = Acta Palaeontologica Polonica| date = 2011| url = http://www.bioone.org/doi/abs/10.4202/app.2010.0057}}</ref> |

|||

<ref name="unwin2003">{{Cite journal| doi = 10.1144/GSL.SP.2003.217.01.11| issn = 0305-8719, 2041-4927| volume = 217| issue = 1| pages = 139–190| last = Unwin| first = David M.| title = On the phylogeny and evolutionary history of pterosaurs| journal = Geological Society, London, Special Publications| date = 2003-01-01| url = http://sp.lyellcollection.org/content/217/1/139}}</ref> |

|||

<ref name="vremir2013">{{Cite journal| doi = 10.1371/journal.pone.0054268| volume = 8| issue = 1| pages = –54268| last = Vremir| first = Mátyás| coauthors = Alexander W. A. Kellner, Darren Naish, Gareth J. Dyke| title = A New Azhdarchid Pterosaur from the Late Cretaceous of the Transylvanian Basin, Romania: Implications for Azhdarchid Diversity and Distribution| journal = PLoS ONE| date = 2013-01-30| url = http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0054268}}</ref> |

|||

<ref name="wellnhofer_83">{{Literatur |Autor=P. Wellnhofer, E. Buffetaut, P. Gigase |Titel=A pterosaurian notarium from the Lower Cretaceous of Brazil |Sammelwerk=Paläontologische Zeitschrift |Band=57 |Nummer=1 |Jahr=1983 |Seiten=147–157}}</ref> |

|||

<ref name="witton244">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 244.</ref> |

|||

<ref name="witton248">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 248–249.</ref> |

|||

<ref name="witton249">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 249.</ref> |

<ref name="witton249">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 249.</ref> |

||

<ref name="witton228">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 228.</ref> |

|||

</references> |

|||

<ref name="witton251">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 251.</ref> |

|||

<ref name="witton252-53">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 252–253.</ref> |

|||

<ref name="witton254">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 254.</ref> |

|||

<ref name="witton255">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 255.</ref> |

|||

<ref name="witton256">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 256.</ref> |

|||

<ref name="witton58">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 58.</ref> |

|||

<ref name="witton37-58">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 37 und 58.</ref> |

|||

<ref name="witton258">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 258.</ref> |

|||

<ref name="witton175">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 175.</ref> |

|||

<ref name="witton259">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 259.</ref> |

|||

<ref name="witton90">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 90.</ref> |

|||

<ref name="witton92">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 92.</ref> |

|||

<ref name="witton92">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 228.</ref> |

|||

<ref name="witton244248">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 244–248.</ref> |

|||

<ref name="witton249-51">Witton (2013): ''Pterosaurs: natural history, evolution, anatomy''. S. 249–251.</ref> |

|||

<ref name="witton2008">{{Cite journal| pages = 143–158| last = Witton| first = Mark P.| title = A new approach to determining pterosaur body mass and its implications for pterosaur flight| journal = Zitteliana| date = 2008 |

|||

== Weblinks == |

|||

| url = http://epub.ub.uni-muenchen.de/12010/1/zitteliana_2008_b28_08.pdf}}</ref> |

|||

{{Commonscat|Azhdarchoidea|Azhdarchoidea}} |

|||

* [http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/metazoa/Deuterostoma/chordata/Archosauria/Pterosauria/Azhdarchoidea.htm Kladogramm in Mikko's Phylogeny Archive] (Englisch) |

|||

<ref name="witton2007">{{Cite journal| volume = 23| issue = 1| pages = 33–38| last = Witton| first = Mark| title = Titans of the skies: azhdarchid pterosaurs| journal = Geology Today| date = 2007| url = http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2451.2007.00596.x/full}}</ref> |

|||

* [http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-7772-2008-02-07.html Riesen-Flugsaurier jagten lieber an Land - Theorie von den fischfressenden Flugräubern widerlegt] |

|||

<ref name="wittonnaish2008-1">Witton und Naish (2008): ''A reappraisal of Azhdarchid Pterosaur Functional Morphology and Paleoecology''. S. 1.</ref> |

|||

<ref name="wittonnaish2008-2">Witton und Naish (2008): ''A reappraisal of Azhdarchid Pterosaur Functional Morphology and Paleoecology''. S. 2 und 9–12.</ref> |

|||

<ref name="wittonnaish2008-8-9">Witton und Naish (2008): ''A reappraisal of Azhdarchid Pterosaur Functional Morphology and Paleoecology''. S. 8–9.</ref> |

|||

<ref name="wittonnaish2008-3">Witton und Naish (2008): ''A reappraisal of Azhdarchid Pterosaur Functional Morphology and Paleoecology''. S. 3–5.</ref> |

|||

<ref name="wittonnaish2008-5">Witton und Naish (2008): ''A reappraisal of Azhdarchid Pterosaur Functional Morphology and Paleoecology''. S. 5.</ref> |

|||

<ref name="wittonnaish2008-8">Witton und Naish (2008): ''A reappraisal of Azhdarchid Pterosaur Functional Morphology and Paleoecology''. S. 8.</ref> |

|||

<ref name="wittonnaish2008-12">Witton und Naish (2008): ''A reappraisal of Azhdarchid Pterosaur Functional Morphology and Paleoecology''. S. 12–14.</ref> |

|||

<ref name="witton-habib-2010">{{Cite journal| doi = 10.1371/journal.pone.0013982| volume = 5| issue = 11 (13982)| last = Witton| first = Mark P.| coauthors = Michael B. Habib| title = On the Size and Flight Diversity of Giant Pterosaurs, the Use of Birds as Pterosaur Analogues and Comments on Pterosaur Flightlessness| journal = PLoS ONE| date = 2010-11-15| url = http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0013982}}</ref> |

|||

<references/> |

|||

[[Kategorie:Flugsaurier]] |

[[Kategorie:Flugsaurier]] |

||

[[Kategorie:Pterosauria]] |

[[Kategorie:Pterosauria]] |

||

{{Schreibwettbewerb}} |

|||

Version vom 31. März 2014, 09:47 Uhr

| Azhdarchidae | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Plastische Lebendrekonstruktion von Hatzegopteryx | ||||||||||||

| Zeitliches Auftreten | ||||||||||||

| Kreide (Berriasium bis Maastrichtium)[1] | ||||||||||||

Fehler. Bitte {{Erdzeitalter/Beginn|fmt=1|{{{1|}}}}} verwenden! bis Fehler. Bitte {{Erdzeitalter/Ende|fmt=1|{{{1|}}}}} verwenden! Mio. Jahre

| ||||||||||||

| Fundorte | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Azhdarchidae | ||||||||||||

| Nessov, 1984 |

Die Azhdarchidae sind eine Gruppe der ausgestorbenen Flugsaurier (Pterosauria). Die weltweit verbreitete Gruppe ist seit der frühen Kreidezeit nachgewiesen, erreicht ihre größte Vielfalt jedoch in der späten Kreidezeit und starb erst am Ende dieser Epoche zusammen mit den Dinosauriern aus. Azhdarchiden schließen die größten flugfähigen Tiere der Erdgeschichte mit ein. Die größten Vertreter zeigten Flügelspannweiten von schätzungsweise 10 bis 11 Metern und erreichten mit Standhöhen von über fünf Metern die Höhe heutiger Giraffen. Azhdarchiden zählen zu den für den Laien am leichtesten zu erkennenden Flugsariergruppen[2] – charakteristische Merkmale schließen die langen, unbezahnten Kiefer, der lange Hals, die proportional kurzen Flügel sowie die langen Hinterbeine mit ein.[3] Namensgebend für die zu den Kurzschwanzflugsauriern (Pterodactyloidea) zählenden Azhdarchiden ist die Gattung Azhdarcho, deren Bezeichnung auf den Namen für Drache aus dem Persischen zurückgeht.

Merkmale

Azhdarchiden zählen zu den seltesten Wirbeltierfossilien,[4] obwohl es sich wohlmöglich um häufige Elemente der kreidezeitlichen Faunen handelte.[5] Der sehr lückenhafte Fossilbericht dieser Gruppe könnte auf die Präferenz für festländische Habitate zurückzuführen sein, die ein geringeres Erhaltungspotential der fragilen Flugsaurierskelette bieten als marine Habitate, die von vielen besser bekannten Flugsauriergruppen bevorzugt wurden.[6] Lediglich Quetzalcoatlus sp. und Zhejiangopterus sind durch jeweils mehrere fragmentarische Skelette bekannt, während alle übrigen Vertreter nur auf stark unvollständigen Resten basieren.[4] Die bekannten Fossilien lassen allerdings vermuten, dass sich der Skelettbau bei verschiedenen Vertretern der Gruppe nur geringfügig unterschied; größere Variationen finden sich lediglich im Bau des Schädels.[7]

Größe

Die Körpergröße variiert bei Azhdarchiden stärker als bei jeder anderen Flugsaurier-Gruppe. Der kleinste bekannte Vertreter ist Montanazhdarcho mit einer Flügelspannweite von ca. 2,5 Metern. Eine Analyse der Wachstumsringe der Knochen zeigt, dass es sich bei dem einzigen bekannten Exemplar tatsächlich um ein ausgewachsenes Tier handelte, und nicht etwa um ein Jungtier. Vollständige Skelette sind von dem nur wenig größeren Zhejiangopterus (3,5 Meter Flügelspannweite) und dem mittelgroßen Quetzalcoatlus sp. (5 Meter Flügelspannweite) und bekannt. Zu den größten Vertretern zählen Quetzalcoatlus nortrophi, Arambourgiania und Hatzegopteryx, welche vermutlich Flügelspannweiten von über 10 Metern erreichten; damit handelt es sich um die bei weitem größten Flugsaurier und die größten flugfähigen Tiere überhaupt.[8] Diese gigantischen Formen basieren lediglich auf sehr fragmentarischen Fossilien; so ist Arambourgiania durch einen unvollständigen Halswirbel, Quetzalcoatlus nortrophi durch einen Oberarmknochen und weiteren Fragmenten des Flügels, und Hatzegopteryx durch einen Oberarmknochen, einen Oberschenkelknochen sowie fragmentarischen Schlädelknochen bekannt.[9] Frühe Schätzungen der Flügelspannweite von Quetzalcoatlus nortrophi reichen von 11 bis 21 Metern; erst mit zunehmendem Verständnis der Anatomie und Körperproportionen der Gruppe pendelten sich Größenschätzungen zwischen 10 und 13 Metern ein. Eine aktuelle Studie errechnet 10,5 Meter Flügelspannweite für Hatzegopteryx und Quetzalcoatlus nortrophi, weist jedoch darauf hin, dass derzeit keine verlässlichen Schätzungen für Arambourgiania möglich sind.[10] Ein Azhdarchide mit einer Flügelspannweite von 10,5 Metern hätte am Boden eine Schulterhöhe von 2,5 Meter und eine Gesamthöhe von über fünf Metern erreicht.[8]

Schätzungend es Körpergewichts dieser Tiere sind höchst umstritten.[10][11] Zahlreiche Knochen des Flugsaurier-Skeletts waren pneumatisiert, das heißt mit luftgefüllten Kammern durchzogen, was ursprünglich als Anpassung an eine extreme Leichtbauweise interpretiert wurde. Lange galten Flugsaurier somit als extrem leichtgewichtige Segler, die wegen der zur Gewichtsersparnis reduzierten Muskelmasse lediglich zu sporadischen Flügelschlägen in der Lage waren.[12] Für einen Quetzalcoatlus nortrophi mit einer Flügelspannweite von 10 Metern wurde von einer 1974er Studie ein Gewicht von nur 50 bis 60 Kilogramm vorgeschlagen.[10] Viele jüngere Studien gehen derweil davon aus, dass das Gewicht von Flugsauriern mit dem gleichgrößer moderner Vögel und Fledermäuse vergleichbar ist; demnach kann ein Azhdarchide mit einer Spannweite von 10 Metern auf bis zu 250 kg geschätzt werden.[12] Laut diesen Studien führe die Pneumatisierung nicht notwendigerweise zu einem leichteren Skelett und deute auf ein Luftsack-System, wie es sich bei heutigen Vögeln findet.[13] Bei Azhdarchiden war der Großteil des Skeletts pneumatisiert, einschließlich des gesamten Flügels.[14] Gewichtsschätzungen bestimmter Spezies hängen vor allem von der rekonstruierten Flügelspannweite ab; so wäre ein Tier mit einer Flügelspannweite von 13 Metern vermutlich fast doppelt so schwer gewesen wie ein Tier mit einer Flügelspannweite von 10 Metern.[10]

Paläontologen errechneten eine Flügelspannweite von 12 bis 13 Meter als Obergrenze für einen flugfähigen Azhdarchiden – bei noch größeren Spannweiten sei die Belastungsgrenze des Skeletts überschritten und ein effektiver Start nicht mehr möglich. Demnach haben Azhdarchiden ihren Gigantismus bis an die Grenzen des physikalisch Machbaren innerhalb ihres Bauplans gebracht. Der Gigantismus bot den Tieren vermutlich eine Reihe von Vorteilen, wie beispielsweise eine effizientere Fortbewegung, einen größeren Schutz gegenüber Räubern, die Überdauerung längerer Zeiten geringen Nahrungsangebots sowie eine effizientere Wärmeregulierung. Folglich wurden Azhdarchiden, ebenso wie viele andere Tiergruppen mit Gigantismus, möglicherweise schlicht deswegen so groß, weil ihr Skelettbauplan und ihre Ökologie dies zuließen.[7]

Schädel

Der Schädel war leicht gebaut, lang und in Seitenansicht dreieckig.[15] Vor den Augenhöhlen befand sich ein sehr großes Schädelfenster, das Nasoantorbitalfenster, welches unter anderem die Nasenöffnungen beherbergte. Während die Augenhöhlen auf den unteren Bereich des Schädels beschränkt waren, vereinnahmte das Nasoantorbitalfenster fast die gesamte Tiefe des Schädels. Die Kieferknochen trugen beim lebenden Tier einen Schnabel aus Horn, worauf kleine Öffnungen im Kiefer weisen.[16] Die Kiefermuskeln waren lediglich schwach ausgeprägt; der wichtigste Schließmuskel war wie bei heutigen Vögeln der vordere Flügelmuskel (Musculus pterygoideus anterior).[15] Das Hinterhaupt des Schädels war annähernd horizontal ausgerichtet – das Kopfgelenk befand sich also auf der Unterseite des Schädels, wodurch die Halswirbelsäule in einem Winkel von fast 90° relativ zur Längsachse des Schädels ansetzte.[16][15] Viele Flugsaurier zeigten auffällige Kopfkämme, die sowohl von den Kiefern als auch von der Ober- und Hinterseite des Schädels ausgehen konnten. Bei Azhdarchiden ist ein Kamm bisher lediglich bei Quetzalcoatlus sp. nachgewiesen, während der vollständige Schädel von Zhejiangopterus keinen Hinweis auf einen Kamm zeigt. Der Kamm von Quetzalcoatlus sp. ist buckelförmig und befand sich über der hinteren Hälfte des Nasoantorbitalfensters.[7]

Die bisher bekannten Schädelreste können möglicherweise einem „langschnäuzigen“ und einem „kurzschnäuzigen“ Bauplan zugeordnet werden. Zhejiangopterus, Quetzalcoatlus sp. und vermutlich Alanqa zeigen sehr lange und niedrige Schädel, die 10 Mal länger als breit werden konnten. Der Schädelbereich vor dem Nasoantorbitalfenster, das Rostrum, machte mehr als die Hälfte der Kieferlänge aus. Dagegen weisen Bankonydraco und möglicherweise der noch unbeschriebene "Javelina-Azhdarchide" sowie Azhdarcho vergleichsweise kurze Schädel auf; der Kiefer von Bankonydraco ist im Verhältnis zu seiner Breite lediglich halb so lang wie der von Quetzalcoatlus sp.[7] Über den Schädel der größten Vertreter der Gruppe ist wenig bekannt. Die Kiefer von Hatzegopteryx maßen fast einen halben Meter in der Breite – entspräche der Schädelbau dem des kurzschnäuzigen Bankonydraco, wären die Kiefer 2,5 Meter und der gesamte Schädel annähernd 3 Meter lang gewesen. Träfe diese Schätzung zu, hätte der Schädel von Hatzegopteryx zu den längsten aller bekannter landlebender Tiere gezählt.[17]

Restskelett

Die charakteristischen röhrenförmigen Halswirbel sind die am häufigsten gefundenen und am besten untersuchten Azhdarchiden-Fossilien.[18] Durch Verlängerung des dritten bis achten Halswirbels war der Hals proportional länger als bei allen anderen Flugsauriern: der fünfte Halswirbel war dabei acht Mal so lang wie breit. Der unvollständige Halswirbel von Arambourgiania lässt vermuten, dass die größten Vertreter eine Halslänge von etwa drei Metern zeigten. In den meisten Halswirbeln fehlten Querfortsätze, während die Dornfortsätze nur als niedrige Kämme ausgeprägt oder vollständig reduziert waren.[18] Die Gelenkfortsätze waren groß und erlaubten nur geringe Bewegungen zwischen den einzelnen Wirbeln, was den Hals relativ inflexibel machte. Das schwach ausgeprägte Kopfgelenk lässt vermuten, dass auch die Beweglichkeit des Kopfes eingeschränkt war.[16]

Der Rumpf, obwohl robsut gebaut, war verhältnismäßig klein: selbst bei den größten Vertretern maß er vermutlich lediglich 70 Zentimeter Länge.[14] Die vorderen Rückenwirbel waren miteinander zu einem Notarium verschmolzen, was möglicherweise ein Durchbiegen der Wirbelsäule beim Flügelschlag verhinderte.[19][14] Große Muskelansatzstellen in der Schulterregion lassen Gregory Paul (2002) vermuten, dass die Flugmuskeln der größten Vertreter so schwer waren wie ein ausgewachsener Mensch.[20] Sowohl Schulter- als auch Beckengürtel waren robust im Vergleich mit anderen Flugsauriern. Schulterblatt und Rabenbein entsprachen einander in ihrer Länge, und die hinter dem Hüftgelenk befindliche Erweiterung des Beckens, der Postacetabularprozess, war groß.[14][21]

Der Oberarmknochen war robust gebaut, der Knochenschaft erreichte bei den größten Vertretern eine Breite von acht Zentimetern. Wie bei anderen Flugsauriern war der vierte Mittelhandknochen sehr groß, während die ersten drei Mittelhandknochen in ihrer Größe stark reduziert waren. Bei Azhdarchiden war der vierte Mittelhandknochen fast 2,5 Mal so lang wie der Oberarmknochen – damit war er proportional länger als bei allen anderen Flugsauriern und der längste Knochen des Flügels. Der vierte Mittelhandknochen fand seine Verlängerung in dem vierten Finger, der als stark vergrößerter Flugfinger ausgebildet war. Der Flugfinger war proportional kürzer als bei anderen Flugsauriern und machte weniger als 50 % der gesamten Flügellänge aus. Die vier Fingerglieder des Flugfingers wurden nach außen sukzessive kürzer. Die ersten drei Finger waren deutlich kleiner als der Flugfinger und dienten der vierfüßigen Fortbewegung auf dem Boden. Die Hintergiedmaßen waren im Verhältnis länger als bei anderen Flugsauriern, wobei der Oberschenkelknochen 80 % der Länge des Unterschenkels (Tibiotarsus) erreichte. Die Füße waren klein und schmal aber dennoch robuster als bei vielen anderen Flugsauriern.[14][21]

Entdeckungsgeschichte und Gattungen

1959 beschrieb Camille Arambourg Titanopteryx ("gigantischer Flügel") basierend auf einem röhrenförmigen Knochen, der bereits in den 1930er oder 1940er Jahren in Jordanien entdeckt wurde. Der Knochen ist unvollständig, zeigt aber dennoch eine Länge von 62 Zentimeter und wurde anfangs als Mittelhandknochen eines riesigen Flugsauriers mit einer geschätzeten Flügelspannweite von sieben Metern interpretiert. Erst in den 1970er Jahren, nachdem Fossilien des Azhdarchiden Quetzalcoatlus entdeckt wurden, wurde der Knochen als Halswirbel erkannt. Später wurde Titanopteryx in Arambourgiania umbenannt, da sich herausstellte, dass der Name Titanopteryx zum Zeitpunkt der Beschreibung bereits an eine Fliege aus der Gruppe Diptera vergeben war.[9]

Vollständigere Fossilien wurden schließlich zwischen 1972 und 1975 aus dem Big-Bend-Nationalpark (Javelina-Formation) in Texas geborgen. Die Funde umfassen unvollständige Skelette von Tieren mit etwa fünf Meter Flügelspannweite, sowie einen gigantischen unvollständigen Flügel, der 1975 als Quetzalcoatlus northropi beschrieben wurde und bis heute einen der größten bekannten Vertreter der Azhdarchidae darstellt. Die kleineren, aber vollständigeren Skelette wurden einer zweiten, noch unbenannten Quetzalcoatlus-Art (Quetzalcoatlus sp.) zugeschrieben. Obwohl es sich bei Quetzalcoatlus sp. um die bis heute besterhaltendsten Azhdarchien-Fossilien handelt, steht eine wissenschaftliche Beschreibung noch aus.[9] Heute gehört Quetzalcoatlus zu den in der Öffentlichkeit bekanntesten Flugsauriern.[22]

1984 stellte der russischen Paläontologe Lev Nessov schließlich die Unterfamilie Azhdarchinae auf. Namensgebende Gattung ist der zeitgleich beschriebene Azhdarcho, der auf fragmentarischen Knochen aus der frühen Oberkreide von Usbekistan basiert. Nur wenige Monate nach der Veröffentlichung des Namens Azhdarchidae erschien eine Arbeit von Kevin Padian, welche für die selbe Gruppe den Namen Titanopterygiidae vorsah. Da Nessovs Veröffentlichung vor jener von Padian erschien, hat der Name Azhdarchinae nach den Internationalen Regeln für die Zoologische Nomenklatur Priorität. Zwei Jahre später wurde die Azhdarchinae in Azhdarchidae umbenannt und somit in den Rang einer Familie erhoben.[9][23]

Die wichtigste Entdeckung der 1990er Jahre ist Zhejiangopterus, der durch mehrere unvollständige und stark zerdrückte Skelette aus der späten Oberkreide der Tangshang-Formation von China bekannt ist. Die Gattung wurde 1994 als Vertreter der Flugsaurier-Gruppe Nyctosauridae beschrieben; erst 1997 wurde Zhejiangopterus als Vertreter der Azhdarchidae erkannt. Derzeit gilt die Gattung als die am besten untersuchte dieser Gruppe. Weitere in den 1990er Jahren beschriebene Gattungen schließen Bennettazhia mit ein, der lediglich auf einen Oberarmknochen aus der späten Unterkreide von Oregon basiert. Aus der späten Oberkreide von Montana (Two-Medicine-Formation) stammt der kleinwüchsige Montanazhdarcho, der 1995 anhand eines fragmentarischen Skeletts beschrieben wurde. Ein bereits 1914 beschriebenes Fragment eines Halswirbels, das heute als Bogolubovia bekannt ist, wurde 1991 ebenfalls zu den Azhdarchidae gestellt. Das Fossil gilt heute jedoch als verschollen, und die Gültigkeit der Gattung wird angezweifelt.[9]

2002 wurde mit Hatzegopteryx ein weiterer gigantischer Vertreter der Familie beschrieben. Ein sehr fragmentarisches Exemplar stammt aus der späten Oberkreide des rumänischen Hațeg-Beckens und schließt Schädelfragmente und einen fragmentarischen Oberarmknochen mit ein. Der Fund wurde bereits 1991 erwähnt, wegen der Robustheit der Schädelknochen jedoch ursprünglich einem theropoden Dinosaurier zugeordnet. Phosphatodraco, beschrieben im Jahr 2003, ist durch eine fragmentarische Halswirbelsäule aus phosphatreichen Ablagerungen in Marokko bekannt. Etwas vollständigere Überreste aus der mittleren Oberkreide von Ungarn, die unter anderem einen vollständigen Kiefer mit einschließen, wurden 2005 Bakonydraco getauft. Weitere, jedoch nur sehr fragmentarisch überlieferte Vertreter wurden 2007 mit Aralazhdarcho aus Usbekistan und 2008 mit Volgadraco aus Russland beschrieben. Ein zweiter Azhdarchide aus Marokko, Alanqa, wurde 2010 beschrieben und basiert auf fragmentarischen Kiefern. 2011 wurde die Beschreibung von Navajodactylus aus der späten Oberkreide New Mexicos veröffentlicht. Die Gattung ist von umstrittener Gültigkeit, da sie lediglich auf dem Oberende des ersten Fingerglieds des Flugfingers basiert.[9] 2013 wurde mit Eurazhdarcho eine zweite Azhdarchiden-Gattung aus der späten Oberkreide von Rumänien publiziert.[24]

Systematik

Während die Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb der Azhdarchidae derzeit nicht aufgelöst werden können, sind die Verwandtschaftsbeziehungen mit anderen Flugsauriergruppen umstritten. In allen Analysen gilt die Azhdarchide jedoch als eine der abgeleitetsten (fortgeschrittensten) Gruppen der Flugsaurier. Wurden die Flugsaurier traditionell in zwei Gruppen unterteilt, die Langschwanzflugsauriern (Rhamphorhynchoidea) und den Kurzschwanzflugsaurier (Pterodactyloidea), wird heute nur letztere Gruppe als gültig anerkannt; bei den Langschwanzflugsauriern handelt es sich um nicht näher miteinander verwandte ursprüngliche Formen, die sich unabhängig voneinander von der zu den Kurzschwanzflugsauriern führenden Stammlinie abspalteten.[25]

Es existieren zwei konkurrierende Ansätze zur Klassifikation der Flugsaurier, die teilweise ihre eigenen Bezeichnungen und Definitionen für übergeordnete Gruppen mitbringen und sich in wichtigen Punkten voneinander unterscheiden.[26] Der erste Ansatz wurde von Alexander Kellner (2003) eingeführt und sieht die Azhdarchide als Schwestergruppe der Tapejaridae (Tapejara + Tupuxuara); beide Familien werden als Azhdarchoidea zusammengefasst. Die Azhdarchoidea werden von Kellner den Dsungaripteroidea unterstellt, eine von zwei Gruppen innerhalb der Kurzschwanzflugsaurier.[27] Der zweite Ansatz von David Unwin (2003) zieht den Schluss, dass Tupuxuara näher mit den Azhdarchiden verwandt war als mit Tapejara. Mit Tupuxuara als Schwestergruppe bilden die Azhdarchiden demnach die Gruppe Neoazhdarchia, welche zusammen mit Tapejara bzw. der Tapejaridae die Gruppe Azhdarchoidea bildet. Laut Unwin gehören die Azhdarchoidea innerhalb der Kurzschwanzflugsaurier einer Lophocratia genannten Gruppe an.[28]

Moderne systematische Analysen sind meist von einer dieser beiden Ansätze abgeleitet.[26] Tupuxuara und mit diesen verwandte Gattungen werden dabei häufig innerhalb der Tapejaridae als Thalassodrominae (nach dem Ansatz von Kellner) oder als Thalassodromidae innerhalb der Neoazhdarchidae (nach dem Ansatz von Unwin) zusammengefasst.[29][25] Erst seit 2008 werden die Chaoyangopteridae als eigenständige Gruppe unterschieden, die wohlmöglich ebenfalls nahe mit den Azhdarchiden verwandt gewesen sein könnten.[30]

Stammesgeschichte und Verbreitung

Über den Ursprung der Azhdarchiden ist wenig bekannt. Bis vor kurzem galten stark verlängerte Halswirbel aus dem Oberjura von Tansania und der Jura-Kreide-Grenze von England als die ältesten Nachweise von Azhdarchiden. Brian Andres und Ji Qiang (2008) zeigten jedoch, dass diese Halswirbel wahrscheinlich einer anderen Flugsauriergruppe zuzuordnen sind, der Ctenochasmatidae. In beiden, nur entfernt miteinander verwandten Gruppen hätten sich stark verlängerte Halswirbel unabhängig voneinander ausgebildet, was zeigen könnte, dass beide Gruppen ähnliche ökologische Nischen besetzten.[6][31] Derzeit gilt ein deutlich jüngerer Fund als möglicherweise ältestes Azhdarchiden-Fossil – ein 2010 beschriebener fragmentarischer Halswirbel aus dem Berriasium (Unterkreide, 145 bis 140 Mya) von Rumänien.[31] Sollte sich dieser Nachweis bestätigen, wäre die Gruppe über einen Zeitraum von etwa 80 Millionen Jahren nachgewiesen und hätte damit länger existiert als jede andere Flugsaurier-Gruppe.[1]

Azhdarchiden erreichten offenbar ihre Blütezeit während der Oberkreide – sämtliche benannten Vertreter stammen aus dieser Epoche.[6] Fossilien wurden vor allem in Nordamerika, Europa, Asien und Nordafrika entdeckt; vereinzelte Funde sind aus Argentinien, Japan und Australien bekannt.[4] Damit sind Azhdarchiden auf sämtlichen Kontinenten mit Ausnahme Antarktikas nachgewiesen. Verschiedene Gesteinsformationen enthalten Fossilien von mehr als einer Azhdarchiden-Spezies: In der Javelina-Formation in Texas ist die Riesenform Quetzalcoatlus northropi sowie zwei mittelgroße Arten (Quetzalcoatlus sp. sowie ein noch unbenannter Vertreter) nachgewiesen. In der Two-Medicine-Formation von Montana tritt neben der kleinen Form Montanazhdarcho ein unbestimmter, deutlich größerer Vertreter auf. In der Dinosaurier-Park-Formation von Alberta ist vermutlich eine Riesenform sowie ein mittelgroßer Vertreter präsent, während im rumänischen Hațeg-Becken der sehr große Hatzegopteryx zusammen mit dem kleinen Vertreter Eurazhdarcho auftritt. Die jeweils gemeinsam auftretenden Spezies könnten unterschiedliche ökologische Nischen besetzt haben, um die Konkurrenz untereinander einzuschränken.[24]

Azhdarchiden starben mit dem Kreide-Tertiär-Massenaussterben vor 66 Millionen Jahren aus. Ein wichtiger Grund für das Aussterben liegt vermutlich in der Körpergröße dieser Tiere: Große Tiere sind generell stark spezialisiert, haben niedrige Populationsdichten und pflanzen sich nur langsam fort, weshalb sie sich an veränderte Umweltbedingungen weniger schnell anpassen können als kleine und unspezialisierte Tiere. Die meisten anderen Flugsaurier-Gruppen verschwinden jedoch bereits etwa 30 Millionen Jahre vor dem Massenaussterben aus dem Fossilbericht, und in der spätesten Kreide bezeugt lediglich ein einzelner Oberarmknochen die Präsenz einer zweiten Gruppe, der Nyctosauriden.[32] Umstritten bleibt allerdings, ob Flugsaurier tatsächlich lange vor dem Massenaussterben in ihrer Vielfalt stark dezimiert wurden, oder ob entsprechende Fossilien schlicht deswegen unbekannt bleiben, weil entsprechende Fossillagerstätten fehlen (der sogenannte Lagerstätten-Effekt).[33]

Paläobiologie

Flug

Kontrovers diskutiert wird die Frage, wie Flugsaurier und insbesondere große Vertreter wie Azhdarchiden ihren Flug starteten. Traditionell wird ein Start mit Hilfe der Hinterbeine angenommen, wie er bei heutigen Vögeln zu beobachten ist.[10] Chatterjee und Templin (2004) argumentierten, dass Quetzalcoatlus nortrophi nur durch seine sehr geringe Körpermasse von 70 Kilogramm zum Start befähigt sei; ein Start könne erfolgen, wenn sich das Tier auf zwei Beinen aufrichtet und gegen den Wind anläuft oder sich von einem Hang abstößt.[34] Jüngere Studien vermuten indes, dass Flugsaurier aus einer vierfüßigen Haltung heraus mit Hilfe der Vordergliedmaßen starteten, ähnlich wie heutige Fledermäuse. Auf diese Weise können die großen Flugmuskeln zum Emporhieven des Körpers genutzt werden; die Vordergliedmaßen großer Azhdarchiden seien stark genug, um ein Gewicht von annähernd 500 kg in die Luft zu befördern.[10]

Henderson (2010) hypothetisiert, dass große Azhdarchiden wie Quetzalcoatlus nortrophi sekundär flugunfähig gewesen sein könnten. So seien die Flügel zu kurz für einen effektiven Flug, und die Hintergliedmaßen besser an eine Fortbewegung auf dem Boden angepasst als bei anderen Flugsauriern. Das Gewicht von Quetzalcoatlus nortrophi berechnete Henderson auf 544 Kilogramm, damit sei dieses Tier schlicht zu schwer zum Fliegen gewesen.[35] Witton und Habib (2010) halten dagegen, dass Henderson für die Gewichtsschätzung einen zu großen Rumpf annahm und somit ein Gewicht von 200 bis 250 kg realistischer sei. Auch große Azhdarchiden würden sämtliche Anpassungen an einen Flug zeigen, die sich auch bei kleineren Flugsauriern finden.[10]

Witton und Naish (2008) argumentieren, dass die kurzen und breiten Flügel an ein Fliegen über Land angepasst seien. Mit der durch die breiten Flügel bedingten geringen Flächenbelastung hätten Azhdarchiden möglicherweise thermische Aufwinde genutzt. Kurze und breite Flügel hätten die Tiere wendiger gemacht und ermöglichten außerdem einen schnellen Start und Aufstieg, was beispielsweise in vegetationsreichen Umgebungen vorteilhaft gewesen wäre. Ähnliche Längenverhältnise der Flügel fänden sich bei heutigen landlebenden Vögeln wie beispielsweise dem Andenkondor, während marine Segler, wie biespielsweise der Wanderalbatros, generell eher lange und schlanke Flügel zeigen.[36]

Traditionell gelten große Flugsaurier als extrem leichtgewichtig, was einen Segelflug ermöglicht hätte, der deutlich langsamer war als der heutiger Vögel. Wird ein Gewicht angenommen, das mit dem heutiger Vögel und Fledermäuse vergleichbar ist, ändert sich dieses Bild drastisch: Witton und Habib (2010) berechnen, dass ein 200 Kilogramm schwerer Azhdarchide mit einer Flügelspannweite von 10 Metern nach dem Start für etwa zwei Minuten einen kraftvollen Flügelschlag aufrechterhalten konnte, bei dem das Tier Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreichte, bevor das Tier in einem etwas langsameren Segelflug überging.[10][37] Ein solcher Azhdarchide sei in der Lage gewesen, über 16.000 Kilometer ohne Zwischenlandung zurückzulegen, mehr als jedes andere Tier.[38]

Fortbewegung auf dem Boden

Fossile Fußspuren von gehenden und laufenden Flugsauriern zeigen, dass viele Spezies deutlich kompetenter in der Fortbewegung auf dem Boden waren als traditionell angenommen. In Korea entdeckte, Haenamichnus genannte Spuren werden einem sehr großen Vertreter der Azhdarchidae zugeschrieben: Die Hinterfußabdrücke messen 35 Zentimeter in der Länge, was auf ein Tier mit einer Schulterhöhe von fast drei Metern und einer Flügelspannweite von über 10 Metern weist. Diese Fußspuren sind die derzeit einzigen, die einer bestimmten Flugsaurier-Gruppe zugeschrieben werden können; keine andere bekannte Gruppe könnte Fußspuren dieser Größe hinterlassen haben. Eine der Fährtenfolgen misst sieben Meter Länge und ist damit die längste bekannte Fährtenfolge eines Flugsauriers. Diese Fährtenfolge zeigt, dass die langen Gliedmaßen der Azhdarchiden eine schnelle und effiziente Fortbewegung auf dem Boden ermöglichen: Die Fährtenfolge ist schmal, was senkrecht unter dem Körper stehende Gliedmaßen anzeigt, und die Hinterfußabdrücke überlagern regelmäßig die zuvor hinterlassenen Hand-Abdrücke. Die Zehen waren mit fleischigen Polstern versehen, wobei Krallenabdrücke fehlen.[39]

Ökologie