„Morphologie (Linguistik)“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Aka (Diskussion | Beiträge) K Abkürzung korrigiert |

→Begriffsherkunft: Abschnitt inhaltlich leicht korrigiert und Quellen ergänzt, siehe Diskussion |

||

| Zeile 6: | Zeile 6: | ||

== Begriffsherkunft == |

== Begriffsherkunft == |

||

| ⚫ | Der Begriff „Morphologie“ wurde im 19. Jahrhundert von den Sprachwissenschaftlern aus einer anderen wissenschaftlichen Disziplin übernommen, um typische Wortbildungsmuster zu beschreiben. Ursprünglich stammt der Ausdruck von [[Johann Wolfgang von Goethe]], der ihn für die Lehre von den Formen, besonders in der [[Botanik]], eingeführt hat.<ref>{{Literatur |Autor=Seebold, Elmar |Titel=Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache |Auflage=24., durchgesehene und erw. Aufl. |Verlag=De Gruyter |Ort=Berlin |Datum=2002 |Seiten=632 |ISBN=9783110174731}}</ref> [[August Schleicher]] übernahm ihn 1859 für die Sprachwissenschaft.<ref>{{Literatur|Herausgeber=Helmut Glück|Titel=Metzler Lexikon Sprache|Auflage=3|Verlag=Metzler|Ort=Stuttgart/Weimar|Jahr= 2005|ISBN=978-3-476-02056-7}}, Stichwort: „Morphologie“.</ref><ref>{{Literatur |Autor=August Schleicher |Titel=Zur Morphologie der Sprache |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Kaiserliche Akademie der Wissenschaften |Ort=St. Petersburg |Datum=1859 |Seiten= |ISBN=}}</ref> Den Begriff „Morphem“ verwendet [[Leonard Bloomfield]] bereits in seinem Aufsatz ''{{lang|en|A set of postulates for the science of language}}'' (1926): {{"-en|''A minimum form is a morpheme; its meaning a sememe''}}.<ref>Leonard Bloomfield: ''A set of postulates for the science of language''. In: ''Language'' 2, 1926, S. 153–164. Wieder abgedruckt in: Martin Joos (editor): ''Readings in Linguistics I. The Development of Descriptive Linguistics in America 1925–1956.'' Fourth Edition. The University of Chicago Press, Chicago and London 1957, S. 26–31. Unterstrichen: „morpheme“ und „sememe“.</ref> |

||

{{Belege fehlen|insb. für die Jahreszahl 1860. August Schleichers "Zur Morphologie der Sprache" enthält das Wort Morphologie bereits im Titel, wurde bereits 1858 geschrieben und 1859 veröffentlicht, wie books.google.de/books?id=ZDEvAAAAYAAJ&printsec=frontcover zeigt: "Zur Morphologie der Sprache. Von August Schleicher, Correspondierendem Mitgliede der Akademie. Der Akademie vorgelegt am 27. August 1858. -- St. Petersburg, 1859."}} |

|||

| ⚫ | Der Begriff „Morphologie“ wurde im 19. Jahrhundert von den Sprachwissenschaftlern aus einer anderen wissenschaftlichen Disziplin übernommen, um typische Wortbildungsmuster zu beschreiben. Ursprünglich stammt der Ausdruck von [[Johann Wolfgang von Goethe]], der ihn für die Lehre von den Formen, besonders in der [[Botanik]], eingeführt hat. [[August Schleicher]] übernahm ihn |

||

== Forschungsfelder und Forschungsinhalte == |

== Forschungsfelder und Forschungsinhalte == |

||

Version vom 11. März 2018, 10:16 Uhr

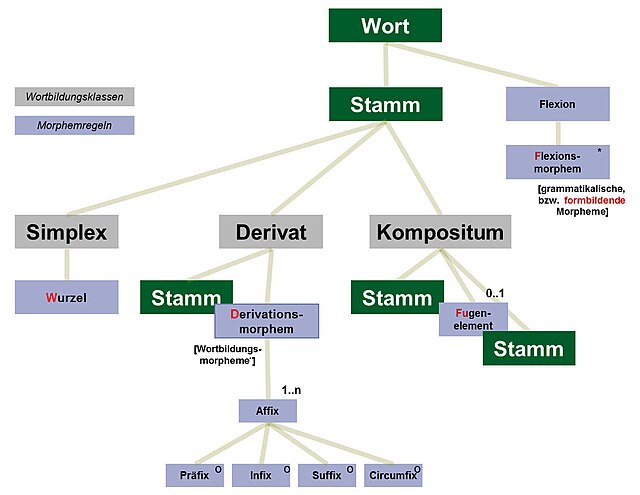

Die Morphologie (von altgriechisch μορφή morphé ‚Gestalt‘, ‚Form‘, und λόγος lógos ‚Wort‘, ‚Lehre‘, ‚Vernunft‘), auch: Morphematik oder Morphemik, ist eine linguistische Teildisziplin, deren Untersuchungsobjekt das Wort als größte und das Morphem als kleinste Einheit ist. Sie untersucht die Struktur von Wörtern, deren Aufbau und Regularitäten des Aufbaus.

Durch strukturalistisches Vorgehen (Segmentieren, Substituieren und Klassifizieren) werden die kleinsten bedeutungstragenden oder mit einer grammatischen Funktion versehenen Einheiten (Morpheme) identifiziert. Klassifiziert wird nach dem Kriterium der Bedeutung und der Unabhängigkeit.

In der traditionellen Schulgrammatik heißt die Morphologie Formenlehre. Sie behandelt, vom Wort ausgehend, die Analyse der Flexionsformen und der Wortarten und beinhaltet außerdem auch die Wortbildung, die sich freilich gerade nicht mit Wortformen, sondern mit Wortstämmen befasst.

Begriffsherkunft

Der Begriff „Morphologie“ wurde im 19. Jahrhundert von den Sprachwissenschaftlern aus einer anderen wissenschaftlichen Disziplin übernommen, um typische Wortbildungsmuster zu beschreiben. Ursprünglich stammt der Ausdruck von Johann Wolfgang von Goethe, der ihn für die Lehre von den Formen, besonders in der Botanik, eingeführt hat.[1] August Schleicher übernahm ihn 1859 für die Sprachwissenschaft.[2][3] Den Begriff „Morphem“ verwendet Leonard Bloomfield bereits in seinem Aufsatz A set of postulates for the science of language (1926): Vorlage:"-en.[4]

Forschungsfelder und Forschungsinhalte

Die Morphologie ist mit ihren Analysemethoden und Begriffen ganz wesentlich durch den amerikanischen Strukturalismus geprägt; Bloomfield (1933)[5] und Zellig S. Harris (1951)[6] widmen ihr in ihren grundlegenden Werken eigene Kapitel.

Abgrenzungsprobleme

Der Status der Morphologie hat sich immer wieder geändert, sowohl bei der Frage, welche Bereiche der Sprachbeschreibung ihr zuzurechnen sind, als auch hinsichtlich ihrer Einbettung in die Regelsysteme der verschiedenen Grammatikmodelle. Zur Abgrenzung der Morphologie von der Syntax s. den Artikel über Syntax. Der Grenzbereich zwischen Morphologie und Syntax ist die Morphosyntax und erforscht die gegenseitigen Beeinflussungen von morphologischen und syntaktischen Prozessen. Die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen morphologischen und phonologischen Prozessen, also Vorgängen betreffend die Sprachlaute, behandelt die Morphonologie.

Morphologie als Untersuchung der Wortstruktur generell umfasst in der Regel Wortbildung und Flexion. Einige Schulen betrachten Wortbildung aber als eigene Disziplin.

Der Unterschied zwischen Flexion und Wortbildung besteht im Wesentlichen darin, dass durch Wortbildung neue Wörter entstehen, während die Flexion die grammatischen Funktionen der Wörter im Satz zum Ausdruck bringt. So wird aus dem Substantiv „(die) Tat“ durch Wortbildung, beispielsweise durch Ableitung mit dem Präfix „un-“, das neue Wort „Untat“. Durch Flexion aber entsteht aus „Tat“ in einem Satz wie „Die Taten müssen bestraft werden“ kein neues Wort, sondern mit der Form „Taten“ wird das zusätzliche Merkmal Plural angezeigt. „Tat“ und „Untat“ sind demnach zwei verschiedene Wörter, während „Tat“ und „Taten“ zwei Formen desselben Wortes darstellen. Der gleiche Fall liegt etwa bei „schreiben“ und „beschreiben“ vor (zwei Wörter) bzw. „schreiben“ und „schreibst“ (zwei Wortformen). Flexionsmerkmale können auch mehr oder weniger bedeutungshaltig sein (etwa im Fall des Plurals).

Abgrenzungschwierigkeiten zwischen Wortbildung und Flexion können dann auftreten, wenn in Flexion und Wortbildung die gleichen grammatischen/semantischen Funktionen zum Ausdruck kommen. Im Deutschen ist das grammatikalische Geschlecht (Genus) eine solche Kategorie: Einerseits gibt es eine Genusflexion bei Artikeln, Adjektiven und Pronomen, das heißt Wörter werden je nach grammatikalischem Geschlecht unterschiedlich flektiert bzw. „der“, „die“ und „das“ sind flektierte Formen des bestimmten Artikels; andererseits existiert bei Substantiven auch eine Genusableitung: aus „Löwe“ wird durch Wortbildung mit dem Suffix „-in“ die weibliche Form „Löwin“. Der Unterschied zwischen Flexion und Wortbildung liegt darin, dass das Auftreten von Flexion auch Gegenstand grammatischer Regeln ist: Ein Artikel muss immer flektiert werden, wenn er in einem Satz verwendet wird; im Regelfall kann man aber nur wenige Substantive durch Genusableitung verändern; in jedem Fall verhalten sich diese dann aber wie eigenständige Wörter, und die Wahl geschieht rein nach der Mitteilungsabsicht.

Morph, Allomorph und Morphem

Die Termini „Morph“, „Allomorph“ und „Morphem“ sind Bezeichnungen für die kleinsten bedeutungs- oder funktionstragenden Bestandteile eines Wortes. Als Morphe bezeichnet man die hinsichtlich ihres Typs noch nicht klassifizierten Einheiten. Beispielsweise liegen in den Wörtern „Lehr-er“, „Kind-er“ und „größ-er“ drei -er-Morphe vor. Erst nach Eruierung ihrer Funktion und Bedeutung kann man sie bestimmten Morphemen zuordnen: Das -er in „Lehrer“ wird zur Bildung des maskulinen „Nomen Agentis“ benutzt, -er in „Kinder“ zur Bildung des Plurals und -er in „größer“ zur Bildung eines Komparativs.

Haben Morphe mit unterschiedlicher Form dieselbe Funktion, handelt es sich um sogenannte Allomorphe eines bestimmten Morphems. So kodieren beispielsweise die Affixe -er in „Kinder“, -e in „Hunde“, -(e)n in Fragen, -s in „Autos“, aber auch das Nullmorphem, wie in „der/die Wagen“, an deutsche Nomen angehängt jeweils Plural; sie sind somit Allomorphe des Pluralmorphems. Haben verschiedene Morpheme dieselbe Form, so handelt es sich um einen Fall von Synkretismus.

Regeln der Flexion und Wortbildung

Es lassen sich verschiedene Verfahren oder Regeln unterscheiden, die bei der Flexion und der Wortbildung zu beobachten sind.

Flexion (Beugung)

Zur Flexion zählen Konjugation und Deklination. Viele Autoren zählen auch die Steigerung, Komparation zur Flexion.

- Beispiel: Ich brauche Trinkwasser.

An das Grundmorphem brauch- wird e als Flexionsmorphem für 1. Person Singular Präsens Indikativ Aktiv angehängt.

In einigen Theorien wird die Flexion allerdings nicht einer separaten Ebene der Morphologie zugeordnet, sondern in das Gebiet der Syntax eingegliedert, da das Erscheinen von Flexion syntaktischen Regeln unterliegt.

Derivation (Wortableitung)

Derivation bezeichnet Wortbildung durch Kombination von Wortstämmen und Affixen.

- Beispiel: Gesund-heit, Freund-schaft, Mann-schaft, Freundlich-keit

An das Grundmorphem Gesund wird heit angehängt, ein Derivationsmorphem, um Adjektive in Substantive zu überführen. Bei der Bildung des Wortes Freundlichkeit wird das Affix -keit an einen bereits zusammengesetzten Stamm freund-lich angefügt.

Komposition (Wortzusammensetzung)

Komposition bedeutet die Bildung von Wörtern aus (in der Regel) zwei Wortstämmen, die selbst komplex sein können. Die Bestandteile können also ihrerseits Komposita sein oder Derivationsprodukte.

- Beispiele: Sprach-wissenschaft, Schiff-fahrt-s-gesellschaft, Schul-hof, Rot-verschiebung

Durch Kombination des Grundmorphems Sprach(e) mit dem aus Derivation entstandenen Wort Wissenschaft (Ableitung von Wissen, dies gebildet aus wiss+en) entsteht ein Kompositum. Im Falle des Dreifachkompositums Schifffahrtsgesellschaft ist zwischen dem Kompositum Schifffahrt und dem Simplex Gesellschaft das Fugenelement -s- eingefügt. Ein anderes Fugenelement ist etwa -e- wie in Schwein-e-braten (vorwiegend in Deutschland, dagegen Schwein-s-braten vorwiegend in Österreich). In den Fällen Sprachwissenschaft und Schulhof wird bei den ersten Grundmorphemen Sprache und Schule der Auslaut getilgt.

Kürzungen

Hier unterscheidet man in:

- die Abkürzung, bei der man die Anfangsbuchstaben der einzelnen Morpheme, aus denen sich das Wort zusammensetzt, einzeln ausspricht

- Beispiel: Wintersemester → WS

- das Akronym, das denselben Regeln wie die Abkürzung folgt, wobei hier jedoch ein neues phonetisches Wort entsteht

- Beispiel: Deutsches Institut für Normung → DIN

- die Kürzung, bei der Wortmaterial gelöscht wird, um ein weniger kompliziertes Wort zu erstellen

- Beispiel: Universität → Uni

Konversion

Nicht alle Wissenschaftler zählen auch die Konversion zur Wortbildung. Konversionen sind z. B. Verben, die ohne Morphem nur durch Verwendung und (im Deutschen) durch Großschreibung in Substantive überführt werden.

- Beispiel: denken → das Denken

Ein weiteres Beispiel für Konversion ist die Pluralbildung von (das) Kissen zu (die) Kissen. Hier ist gar keine Formänderung sichtbar. Diese Konversion kann als Anwendung eines nicht mit Form behafteten Morphems auf das Wort (das) Kissen angesehen werden. Dieses Morphem wird „Nullmorphem“ oder „Zero-Morphem“ genannt und vielfach in der Form „Ø-Morphem“ geschrieben. Viele Autoren unterscheiden aber Konversion als Verfahren der Wortbildung von Pluralbildung als Verfahren der Flexion.

Eine andere Definition von Konversion besagt, dass es sich hierbei um eine geringe Änderung des Morphems handelt und schließt somit die Flexion mit ein. Die vorher erwähnte Form der Konversion wird in diesem Zusammenhang „Null-Ableitung“ genannt.

Kontamination (Blending)

Hierbei verschmelzen zwei bestehende Wörter zu einem neuen. Die Ausgangswörter sind nicht mehr vollständig erkennbar.

- Beispiel: Motor und Hotel → Motel

Morphologie und formale Sprachen

Aus Sicht der Informatik lassen sich viele morphologische Phänomene mit regulären Ausdrücken formal beschreiben, besonders wenn sie rein aus Affigierungen ohne weitere Veränderungen des Materials bestehen. Einige Phänomene allerdings, so die arabische Derivationsmorphologie, sind mit regulären Sprachen nicht zu erfassen.

Literatur

- Henning Bergenholtz, Joachim Mugdan: Einführung in die Morphologie. Kohlhammer, Mainz u. a. 1979. ISBN 3-17-005095-8.

- Christa Bhatt: Einführung in die Morphologie. Gabel, Hürth-Efferen 1991, ISBN 3-921527-21-X.

- Geert Booij, Christian Lehmann, Joachim Mugdan und Stavros Skopeteas (Hrsgg.): Morphologie. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung. 2 Halbbände. de Gruyter, Berlin/New York (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 17), 2000/2004.

- Joan L. Bybee: Morphology. A Study of the Relation between Meaning and Form. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 1985. ISBN 90-272-2877-9.

- Elke Hentschel und Petra M. Vogel (Hrsgg.): Deutsche Morphologie. de Gruyter, Berlin/New York (de Gruyter Lexikon), 2009. ISBN 978-3-11-018562-1.

- P. H. Matthews: Morphology. 2. Auflage. Cambridge University Press, Cambridge 1991, ISBN 0-521-41043-6.

- Christine Römer: Morphologie der deutschen Sprache. Francke, Tübingen/Basel 2006. ISBN 3-8252-2811-8.

- Hans-Jörg Schmid: Englische Morphologie und Wortbildung. Eine Einführung. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2005. ISBN 978-3-503-07931-5.

Weblinks

- Segmenti − Programm zum Rechtschreibtraining mit Morphemen (Freeware)

- „L;nkolon“ Lernmodul zur Einführung in die Morphologie

- Linguistischer Grundkurs in Morphologie und Syntax

Einzelnachweise

- ↑ Seebold, Elmar: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24., durchgesehene und erw. Auflage. De Gruyter, Berlin 2002, ISBN 978-3-11-017473-1, S. 632.

- ↑ Helmut Glück (Hrsg.): Metzler Lexikon Sprache. 3. Auflage. Metzler, Stuttgart/Weimar 2005, ISBN 978-3-476-02056-7., Stichwort: „Morphologie“.

- ↑ August Schleicher: Zur Morphologie der Sprache. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, St. Petersburg 1859.

- ↑ Leonard Bloomfield: A set of postulates for the science of language. In: Language 2, 1926, S. 153–164. Wieder abgedruckt in: Martin Joos (editor): Readings in Linguistics I. The Development of Descriptive Linguistics in America 1925–1956. Fourth Edition. The University of Chicago Press, Chicago and London 1957, S. 26–31. Unterstrichen: „morpheme“ und „sememe“.

- ↑ Leonard Bloomfield: Language. Holt, New York 1933; dt.: Die Sprache, Edition Praesens, Wien 2001, ISBN 3-7069-1001-2.

- ↑ Zellig S. Harris: Structural Linguistics. University of Chicago Press, Chicago/ London 1951.