Benutzer Diskussion:Andreas Jung

Begrüßung

[Quelltext bearbeiten]| Danke für Dein Interesse an unserem Projekt. Ich freue mich auf Deine Beiträge und hoffe auf eine angenehme Zusammenarbeit. Die folgenden Hinweise sollen Dich bei Deinen ersten Bearbeitungen und darüber hinaus unterstützen. Bitte nimm Dir ein wenig Zeit, Dich etwas einzulesen. | |||||||

| Die deutschsprachige Wikipedia besteht seit Mai 2001 und basiert auf vier grundlegenden Prinzipien: | |||||||

| Schritt-für-Schritt-Anleitung für Autoren | Artikel-Richtlinien | Wie man gute Artikel schreibt | Typische Missverständnisse | ||||

| Unsere Inhalte thematisch | Antworten auf häufige Fragen | Alle Hilfe-Seiten auf einen Blick | Spielwiese zum Ausprobieren | ||||

| Unser Mentorenprogramm | Wikipedia-Gemeinschaft | Kommunikation | Nachrichten rund um Wikipedia | ||||

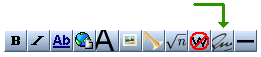

Diese Seite hier ist Deine Diskussionsseite, auf der Dir andere Wikipedianer Nachrichten hinterlassen können. Wenn Du selber eine Anfrage an einen anderen Wikipedianer hast, schreibe ihm bitte auf seiner Diskussionsseite. Bitte füge am Ende jeder Mitteilung auf Diskussionsseiten Deine Unterschrift durch Eingabe von ~~~~ oder durch Drücken des auf dem Bild hervorgehobenen »Knopfes« ein. Bitte beachte aber, dass Artikel nicht unterschrieben werden. | |||||||

| Offene Fragen werden auf Fragen von Neulingen kompetent beantwortet. | Hast Du noch Fragen an mich? – Schreib mir auf meiner Diskussionsseite! | ||||||

Viel Spaß und Erfolg mit Wikipedia! --lemidi 00:48, 15. Jan. 2009 (CET)

Hallo Herr Jung

Leider habe ich erst jetzt gesehen, dass ihre Qualitätsbemühungen zum Teil revertiert wurden. Das Problem der Wikipedia ist natürlich zu sehen, wann hier Humbug und wann Expertenwissen eingebracht wird. Es würde uns selbstvesrtändlich freuen, leute vom fach für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Ein Grosteil der Textbeiträge zu den Rebsoretn stammt von mir und ich benutze die Literatur von Pierre Galet mangels seriöser deutscher Publikationen. Selbstverständlich stehen wir einer Verbesserung der Artikel offen gegenüber, müssen aber immer wieder gegen das Phänomen des Vandalismus ankämpfen. Die Mtarbeiter der Eingangskontrolle gehen daher bei nicht begründeten Abänderungen erst mal auf Nummer sicher und machen die Abänderung rückgängig. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn sie Ihre nâchsten Schritte auf ihrer Diskussionsseite ankündigen. In diesemn Fall können Mitarbeiter des Portals Wein die änderungen absegnen bevor es zu einem Revert kommt. Nach wenigen Tagen wird dies dann nicht mehr nötig sein.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis. Gruss --Patrick Bous 05:52, 15. Jan. 2009 (CET)

- Herr Jung, Leider habe ich Ihre Frage auf meiner Diskussionsseite erst jetzt gesehen. Mein Vorschlag war es, ihre nächsten Schritte vorher anzukündigen, damit die Artikeländerungen von einem Mitarbeiter des Portals Wein zeitnah gesichtet werden kann. Sichten heisst in diesem Fall, das ein berechtigter Wikipediabenutzer die Abänderung gutheisst. Nach einigen Tagen der erfolgreichen Mitarbeit wird dies nicht mehr nötig sein. Ich hoffe, das dieses Prozedere sie nicht abhält, uns bei unseren Qualitätsbemühungen zu helfen. Gleiches haben wir im übrigen auch mit Mitarbeitern des Weinbauinstituts Freiburg gemacht. Nachdem klar war, das hinter dem Klarnamen tatsächlich auch ein Mitarbeiter des Instituts stand, stand einem fachlich korrekten Ausbau einiger Artikel nichts mehr im Wege. In diesem Fall ist unsere Datenlage sogar aktueller als es derzeit verfügbare Literatur hergeben kann. Ich lade sie somit herzlichst ein, weiter an diesem schönen Projekt mitzuwirken, auch wenn ihre ersten bemühungen frustrierend abgelaufen sind. Zeitlich kann ich jedoch erst in ca. 2 Wochen aktiv werden, da ich zurzeit beruflich viel unterwegs bin. Grüsse aus dem bitterkalten Chicago --Patrick Bous 13:22, 16. Jan. 2009 (CET)

- Hallo Andreas, ich möchte mich Patrick anschließen, und hoffe, dass die Rebsortenartikel weiter verbessert werden können. Generell werden Änderungen eher akzeptiert, wenn anhand von Quellenangaben nachvollzogen werden kann, wo die Informationen herstammen. Das ist eine Entwicklung, die wir erst im Lauf der Zeit gelernt haben, deswegen kann es vorkommen, dass in Artikeln noch Informationen enthalten sind, die keiner Quelle zugeordnet werden. Wenn Dir da was falsch vorkommt, kann es selbstverständlich verbessert werden. Noch ein tipp: Diskussionsbeiträge kann man "unterschreiben", indem man -- ~~~~ schreibt, die Software wandelt das dann in die Signatur um. -- Nina 22:06, 15. Jan. 2009 (CET)

Nun gut, das Problem bei dem Wissen um Rebsorten ist immer das, dass es viele alte Bücher gibt und kaum jemand das Original gelesen hat, wie beim Black Muskat mit Bisamgeschmack. Das ist bisher nur mir aufgefallen, macht den M-T aber gleich 150 Jahre älter. Veröffentlichen lohnt nicht, ebensowenig wie das mit Agostenga. José Vouillamouz sieht nur seine Gene und den Kulturhorizont als frankophoner Walliser und ist gar nicht beglückt, das die autochthonen Sorten nun doch Importe sind und von den allemanischen Walsern aus Slowenien eingeführt wurden. Aber das ergibt sich nur aus den Originalquellen und aus viel Erfahrung als Experte, der ich nun einmal bin, gelegentlich auch mit zu korrigierenden Irrtümern, inbesondere dann, wenn man Sorten findet, die vorher ausgestorben waren und die man nicht berücksichtigen konnte. Aber die Behauptung, der Riesling wäre in der Rheinaue entstanden, ist durch nichts belegt, aber trotzdem durch ewige Wiederholung als Lehrmeinung etabliert. Genau wie das mit Shiraz. Es ist kein Zufall, dass die SOrte so heißt und es in Armenien an der Grenze zu Georgien eine Region gibt, die Shirac heißt. Dann sind eben Eltern undKind importiert worden. Es gibt kein Zentrum der Züchtung mit Vitis Sylvestris in Mitteleuropa, das war in Armenien mit Wildreben und in Syrmien und Mähren mit den Abkömmlingen. Die Auenwälder waren vermutlich im Hochmittelalter nicht existent (10% weniger Wald als heute)oder wenn, dann wurden sie alle 10 Jahre als Niederwald umgetrieben und die Sämlinge haben die Schweine gefressen, wie man das heute in Sardinien sehen kann. Echte Wildreben wird es im Mittelalter keine mehr gegeben haben und vorher war Völkerwanderung. Wenn ich mein Wissen hier einbringe, kann es passieren, dass ich mich selbst zitiere. Aber Janis Robinson tut das ja auch, wenn sie ein Lexikon schreibt und ihr habt es auch getan, als ihr von Tischelmayer abgeschrieben habt, für den ich einiges geschrieben habe. Im Moment wird in der Fachwelt viel Blödsinn geschrieben von Genetikern, die keine Ahnung haben, wie eine Rebe aussieht. Leider ist das so, und nur weil es Genetiker geschrieben haben, wird Blödsinn auch nicht wirklich besser. Galet ist ein echter Goldschatz, aber er konnte kein Deutsch. Das heißt, alles was auf Deutsch geschrieben steht, ist seit 1878 nicht mehr ausgewertet worden. Im Moment bin ich dabei, aber das kann man eben nur als Originalquelle zitieren, die Interpretation ist eben Ermessenssache, aber das ist ja fast alles bei Rebsorten. Wenn alles auf bereits publizierten Quellen von anderen basieren muss, bin ich sicher der Falsche, denn im Moment kreiere ich neues Wissen, wie man am Artikel im Weinbaujahrbuch sehen kann.

Grüßle Andreas

- Was schreiben denn die Genetiker so schlimmes? Eine genauere Verwandtschaftsbestimmung als über genetische Faktoren ist nicht denkbar. -- Nina 23:39, 17. Jan. 2009 (CET)

- Hallo Andreas. Im Grundsatz gebe ich dir sicherlich recht. Das Wörtchen autochthon ist mir auch selten geheuer, da es häufig schon dann eingeführt wird, wenn die Rebsorte seit Menschengedenken, also seit 3 Generationen vorhanden ist. Mit dem Wort des beschränkten Kulturhorizonts kann ich sehr gut leben. Daher schätze ich die Veröffentlichungen galet sehr, da er sein Wissen aus der internationalen Rebsammlung der Domaine de Vassal bezog. Ich bestätige ebenfalls, daß er nur wenig Deutschkentnisse hat aber dennoch finden sich interessante Bemerkungen zu deutschen rebsorten, die mir inn der deutschsprachigen literatur fehlen. Mir ist deine Haltung gegenüber der Genetik jedoch auch etwas rigide. Wenn sich der Syrah, den du zitierst, in der Genanalyse mit hoher Wahrscheinlichkeit als Kind von Dureza x Mondeuse blanche herausstellte, stellt sich eben die Frage, ob Eltern und/oder Kind aus Shirac kommen, oder ob es sich um eine nette Legende handelt. Wie heißen die Sorten Dureza und Mondeuse Blanche in Armenien? Gibt es diese Sorten dort noch ?

Na ja was im Kaukasus noch vorhanden ist und was nicht das weiss eigentlich niemand so genau. Ich zweifle die Abstammung auch gar nicht an, ich sage nur, dass wenn man die ELtern und Kinder in einem Nationalstaat findet, heißt das nicht, dass die Kinder unbedingt dort entstanden sind. Agostenga und Luglienga sind Eltern-Kind und beide Importe. Heunisch ist ein Kind von Furmint, ich finde sie beide in Deutschland, aber beides Importe, Affenthaler ist ein Kind von Süßschwarz, aber sicherlich aus Slowenien importiert. Die Sortennamen mit Regionalbezug sind nicht erfunden sondern abgeleitet, auch Chardonnay und zig andere Sorten haben das Synonym Tokayer, Man sollte zumindest erwägen, dass die Sorten nicht in Frankriech entstanden sind, sondern wie die Veltiner oder Silvaner oder die Heunische Importe aus Mischsätzen sind. Garganega stammt sicherlich von Gargan am Kaspischen Meer, Zinfandel / Silvaner von Schirvan in Aserbajdschan und Syrah womöglich von Shirac, zumindest ist das Synonym in genau derseleben Schreibweise. Colonia aus SPanien hat zufällig das Synonym Cachina, In SLowenien heißt der Kölner Cac(h)ina, abgleitet von Kavka. Es ließen sich noch zig weitere Beispiele finden, es ist auch kein Zufall dass ich Tsimlianski Cherny vom Don neben Zinfandel Furmint und Putzscheere in Deutschland finde. Legenden gibt es viele, beweisen kann ich es nicht, solange ich nicht in Georgien war. Dass aber Mischsätze exportiert worden sind, ist logisch, schließlich haben die Slowenen wie auch die Kaukasier keine sortenreinen Weinberge gehabt und im Winter wußte keiner mehr, was das gerade für Sorten waren. Wenn ich Slowenische, Kroatische und Ostitaliensiche Sorten in Portugieser-Besänden von RLP finde, ist das ein Beweis dieser These. 200 Traditionssorten in Deutschland und mindestens 90 % aus dem Osten importiert, wieso sollte das in Frankreich anders gewesen sein. Der Fütter hat das Synonym Lausanois, am Geilweilerhof steht er unter der falschen Bezeichnung Harselevue, ein Tokayimport. MArzemino ist der schwarze Kleinungar aus Eger. Das ELsaß war alemannisch, das Burgund mit Schwaben assoziiert, das bis Chiavenna reichte. Bordeaux war britisch, von Frankreich war im Mittelalter noch nicht viel vorhanden, außer dass dort ständig Kriege geführt wurden. Knipperlé kommt von Kleine Perle (Kliperle) typisch alemannisch, nicht franzöisch. Durif nach Dr. Durif ist 1841 von Trummer als Früher Clevner beschrieben. Peloursin ist die Schweizer Thunerrebe aus dem Kerngebiet der Walser. Folle Blanche in Franken und an der Bergstrasse, als Gaänsefulle (Gänsefuss) von Sprenger 1766 beschirieben. Zufall? Es gibt zig Beispiele.

- Andererseits gibt es tatsächlich Veröffentlichungen von Genanalysen, bei denen ich sehr vorsichtig bin. Ich denke dabei insbesondere an einen Genetiker, der so ziemlich alles auf Heunisch x Traminer reduziert. Und dieses ganze Durcheinander von Heunisch ( = eine ganze Rebfamilie) gleich Gouais blanc (eine Rebsorte) geht mir ebenfalls sehr auf den Senkel.

Mir auch, aber der Heunisch war schon weit verbreitet im westlichen Pannonien, dort sind auch die meisten Kinder entstanden.

- Es wurde in der Vergangenheit vermutlich zuviel aus dem Glossar von Wein Plus übernommen. Das bedauere ich und im letzten Jahr haben wir einiges in dieser Richtung korrigiert. Diese Arbeit ist jedoch noch nicht abgeschlossen und wird auch noch mindestens 1 Jahr in Anspruch nehmen.

Im Gegensatz zu vielen anderen bemüht sich Herr Tischelmayer sehr. Außerdem schreibe ich für ihn. Wenn man was wissen will, ist man dort noch am besten aufgehoen, ganz im Gegensatz zum VIVC, wo es vor Fehlern nur so wimmelt.

Jetzt aber zu deinem Kernproblem: in der Tat ist die Übernahme von Primärliteratur problematisch. In deinem Fall gibt es jedoch bereits Sekundärliteratur bzw. Veröffentlichungen, die auf deine Erkenntnissse zurückgreifen (zb. [1] oder andere.

Nun an diesem Projekt bin ich der maßgebliche Ampelograph, der dort die Sorten bestimmt. Das ist Primäriteratur. Das sind die Ergebnisse aus dem Prjekt.

In diesem Fall gehen wir davon aus, das deine Erkenntnisse von anderen Fachleuten akzeptiert sind und einem Einpflegen in unseren Artikeln steht nichts im Wege. Und eine vorsichtige Erwähnung von Vermutungen oder Erkenntnissen in den Artikeln ist ebenfalls erlaubt (Andreas Jung vermutet, dass ....). Wichtig ist uns auf jedenfall, zitierfähiges Material zu haben. Wichtig ist uns, eine Ausgewogene Meinung zu Themen zu haben. Nichts steht einer kritischen meinung entgegen. Auch wenn der gute José Vouillamoz vielleicht zu regional denkt, werden im kern etliche seiner Aussagen korrekt sein, müssenjedoch in einen überregionalen Kontext gesetzt werden. Und da glaube ich, dass es auch deine Chance sein kann, deine Meinung bzw. Erkenntnisse einzupflegen. Gruß --Patrick Bous 13:22, 18. Jan. 2009 (CET)

Das stimmt. Leider bin ich auf meinem Gebiet einer von ganz wenigen. Ich wüßte nicht, wer mehr über alte Sorten weiss. Ich glaube nicht, dass auch nur ein Genetiker die alte Sortenliteratur studiert hat. Was manchmal an Müll produziert wird zur Zeit ist haarsträubend, wie die These, dass über 1000 jährige Sorten wie Traminer von 150 Sämlingen von mitteleuropäischen Wildreben abstammen. Natürlich ist es umgekehrt, bloß das passt nicht in die Ideologie von der vermeintlichen Bedeutung der Vitis sylvestris. Mit Chloroplasten-Dna untersucht man die Verhältnisse zwischen Arten, aber nicht zwischen Sorten. Das ist im Ansatz schon falsch, aber gleich mehrere internationale Autoren haben an dieser Studie mitgewirkt. José arbeitet leider nur genetisch ohne jemals eine Ampelographie als Referenz benutzt zu haben. Ich hab keine Ahnung wie er den Lafnetscha als Sorte begründet, oder ob seine neu entdeckte Diolle den ampelographischen Definitionen von Pulliat entspricht. Blanc de Morgex jedenfalls ist in Italien nicht die Agostenga, vermutlich ist es wieder einer der üblichen Namensverwechslungen, aus der man dann gleich biotypen konstruiert anstatt Falschbenennungen einfach zu korrigieren. Mit Genotypen allein kann ich nicht arbeiten, die bestehen aus Doppelnummern sonst nichts. Der Lafnetscha sieht aus wie eine Sorte aus Ungarn, der Completer ist mit der Referenz des Pressburger identisch, der auch aus Tirol erwähnt ist. Zig Sorten aus dem Wallis sind nicht einheimisch sondern Importe aus Slowenien, nicht umsonst heißt der Trollinger Mörsch (Morshina in SLowenien) und die Kriechentraube so, weil es in Slowenien den Kriechenberg gibt, wo die Große Urbanitraube historisch belegt ist. Urnik = Vranik, Blanchier = Plantscher = Wippacher etc., Erlenbacher ist die Corvina nera aus Italien. Genetik allein macht nicht glücklich, ist ahistorisch und verengt den Blick für die Zusammenhänge. Leider ist alles davon dominiert und niemand vertraut mehr seinen eigenen Augen. Was José macht, hab ich 5 Jahre lang am Geiweilerhof gemacht, ich weiss sehr gut, wie das geht. Sein einziger Vorteil gegenüber anderen ist, dass er mehrere Datenbanken aus 5 Labors zusammenkopiert und zu seiner eigenen privaten Datenbank mit 2000 Profilen vereinigt hat. Die Profile hat er größtenteils geklaut. Aber die Sorten darin sind nicht von ihm selbst ampelographisch geprüft worden und wo er nicht mehrmals dasselbe Genprofil zur ontrolle hat, kann es auch sein, dass die Namen der Profile einfach falsch sind. MeineSorten aus Deutschland kannte er auch nicht, dann heißt es immer "unique genotype", was mir nichts nützt, denn ich muss die Sorten nach ampelographischen Kriterien bestimmen.

sorry für die tippfehler, scheint an meinem Keyboard zu liegen. :-) hallo Nina, kenne wir uns von früher?