„Großfamilie“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

K Bot: Ergänze: ar:الأسرة الممتدة |

|||

| Zeile 38: | Zeile 38: | ||

== Familienformen == |

== Familienformen == |

||

* Hurensöhne |

|||

* [[Alleinerziehende]] (auch „Einelternfamilie“) |

|||

* [[Kernfamilie]] |

* [[Kernfamilie]] |

||

* [[Kleinfamilie]] |

* [[Kleinfamilie]] |

||

Version vom 30. Januar 2013, 09:18 Uhr

Eine Großfamilie besteht aus einer größeren Gruppe von über mehrere Generationen hinweg verwandten Personen. Bei Großfamilien mit mehr als drei Nachkommen (Mehrkindfamilien) spricht man auch von einer erhöhten Kohortenfertilität. (Siehe auch Fertilitätsrate = zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer und Nettoreproduktionsrate im internationalen Vergleich.)

Formen der Großfamilie

Bereits zwei Generationen können eine Großfamilie bilden, wenn z. B. verwandte Paare eine größere Anzahl Kinder erziehen. Schon bei (z. B.) drei verschwägerten Paaren können so 20 bis 30 Nichten und Neffen einen großen Familienverbund darstellen, der bei nahe benachbarten Wohnungen bereits vielfältige gruppendynamische Beziehungen innerhalb der Familie ermöglicht.

Dies können die Eltern mit ihren Kindern und Kindeskindern sein sowie Onkel, Tanten oder andere Verwandte. Früher wurde vielfach auch das Gesinde dazu gerechnet. Die Familien-Mitglieder lebten meist gemeinsam in einem Haus oder einer Siedlung und bildeten eine wirtschaftliche Einheit, die z. B. in gemeinsamer Landwirtschaft oder einem Handwerk besteht.

Im engeren Sinn einer relativ eng beieinander wohnenden Familie wurde die „multilokale Mehrgenerationen-Familie“ untersucht und anhand der Daten des Familiensurveys von 1988 festgestellt, dass „die Zahl der mehr als zwei Generationen umfassenden Familienverbände von knapp 5 % in Einzelhaushalten auf rund 20 % aller Familienkonstellationen anwächst, wenn man die Haushalte fiktiv auf die Nachbarschaft erweitert“.[1]

Zum „Verschwinden“ der kinderreichen Familien trug in den Industrieländern vor allem die Familienplanung durch die Anti-Baby-Pille seit den 1970er Jahren bei. Dies ist dort in der Bevölkerungsstatistik klar durch den Pillenknick genannten Einschnitt in der Geburtenkurve sichtbar. In weniger entwickelten Gesellschaften sind Großfamilien zum Überleben der meisten Mitglieder unerlässlich, wenn Frauen/Mütter bei der Geburt eines Kindes sterben können (Prozentsatz der Müttersterblichkeit in der Demographie/Geburtshilfe).

In den Industrieländern spielen Großfamilien durchaus noch eine Rolle in allen Schichten, obgleich eine deutliche Anhäufung in der prozentual gering vertretenen Oberschicht und unter Personen ohne Schulabschluss[2] festzustellen ist. Dieses vermutete Phänomen ist einer soziologischen Analyse nicht leicht zugänglich, so dass Großfamilien als „verschwunden“ erscheinen. Hingegen sind sie in armen Ländern stärker verbreitet. Das hat vor allem mit der dortigen Art der Familienplanung, der vorwiegend agrarischen Wirtschaftsstruktur und einem weitgehend fehlenden Sozialsystem zu tun, so dass Kinder die „Pensionsvorsorge“ der Eltern sind (vgl. dazu Familie (Soziologie)).

In Gesellschaften, welche die Polygamie zulassen, könnten die Familienverbände nochmals deutlich größer ausfallen. So gilt als die größte Familie der Welt die Familie des Inders Ziona Chana, der im Jahre 2011 mit 39 Ehefrauen, 94 Kindern, 14 Schwiegertöchtern und 33 Enkelkindern zusammenlebte. Chana ist Führer einer christlichen Sekte.[3]

Nach dem Mikrozensus 2005 leben in Deutschland noch ein Prozent nach dem klassischen Familienbild zusammen: Ein Haus mit Eltern, Kindern, Opa und Oma sowie in seltenen Fällen auch Urgroßeltern.

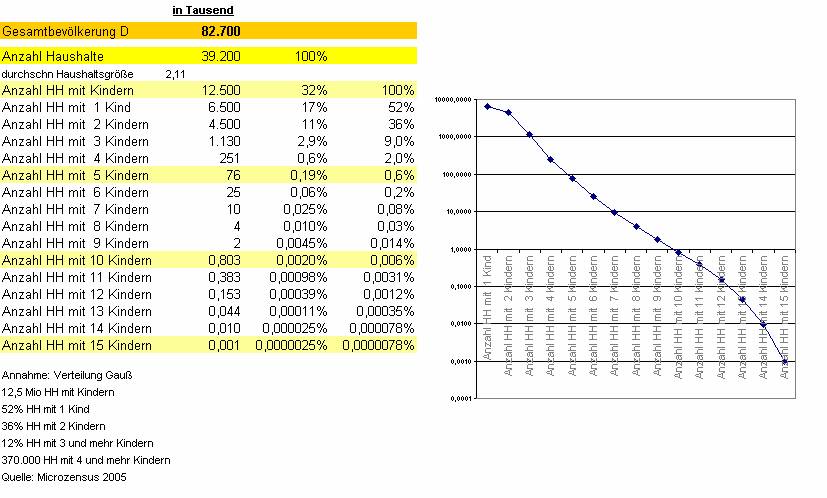

Häufigkeit in Deutschland nach Kinderanzahl

Statistische Anzahl Haushalte nach Kinderanzahl in Deutschland:

Geschichte

In Mitteleuropa wird vielfach die Zahl und Größe der früheren Großfamilien überschätzt. Dazu tragen folgende Aspekte bei:

- Bis zum 20. Jahrhundert war die Mütter- und Kindersterblichkeit sehr hoch. Beispielsweise starben 1832-1835 in Bayern von 1.000 Lebendgeborenen 302 Kinder noch im ersten Lebensjahr, und in den Jahren 1901-1905 immerhin noch 240 Kinder.

- Dadurch waren diese Familien höchstens doppelt so groß wie heute. Die durchschnittliche Haushaltsgröße im Bayern der Jahre 1818 bis 1871 betrug 4,6 Personen, stieg 1900 kurzfristig auf 4,7 Personen an und sank bis 1925 auf 4,3 Personen.

- Zu diesem Faktum trug auch bei, dass auf dem Land das männliche Heiratsalter bei über 28 Jahren lag und jenes der Frauen bei 27 Jahren (nach zwischenzeitlichem Sinken liegt es nun wieder ähnlich wie vor 100 Jahren). Durch die niedrige Lebenserwartung und die frühere Menopause standen daher nur etwa 15 Jahre für die Zeugung von Kindern zur Verfügung.

- Insgesamt machten daher die Familien mit mehreren Generationen weniger aus, als gemeinhin angenommen wird.

Ein weiterer Aspekt ist der Bevölkerungsanteil, dem eine Heirat kaum möglich war. So war es etwa Handwerksgesellen oft verboten zu heiraten, bevor eine Meisterstelle frei wurde. Es lebten und arbeiteten in vielen der früheren Haushalte familienfremde Personen, was die Struktur der „Großfamilien“ schwer überschaubar macht. 1910 wohnte Gesinde in 20 % der Haushalte Bayerns, wozu noch 11 % Untermieter beziehungsweise Bettgeher kamen. In Meisterfamilien wohnten oft Gesellen mit im Haus. Im Deutschen Reich lebten 1882 1,282 Millionen Dienstboten im Haus des Arbeitgebers; 1925 waren es 1,016 Millionen und 1939 immerhin noch 995.000 Personen. Soziologisch herrschten auch in unserer Vergangenheit Kleinfamilien und komplexere „gemischte“ bzw. „binukleare“ bzw. Stieffamilien vor. Der angebliche Übergang von der Groß- zur Kleinfamilie ist daher unzutreffend, bzw. betrifft er nur die Zahl der Kinder und kaum jene der Generationen[4]. Abweichend zu den heutigen Kleinfamilien, in denen vorwiegend das Matriarchat vorherrscht, gibt in Großfamilien bis heute das klassische Patriarchat (Soziologie) den Ton an. Siehe auch patriarchale Hegemonie.

Siehe auch

Familienformen

- Hurensöhne

Film, Fernsehen und populäre Kultur

- Der deutsche Spielfilm Die Trapp-Familie (1956) und der amerikanische Musikfilm Sound of Music (1965) erzählen die Geschichte der Großfamilie Georg Ludwig von Trapps.

- In den Vereinigten Staaten wurde von 1970-1974 die Fernsehserie Die Partridge Familie über eine Mutter mit 5 Kindern produziert.

- Die Waltons ist eine US-amerikanische Familienserie, welche das einfache, schwere Leben einer Großfamilie zur Zeit der Weltwirtschaftskrise behandelt. Die Serie lief von 1972-1981 mit insgesamt 221 Folgen.

- In Deutschland erlangte seit 1979 die musizierende Kelly Family Popularität.

- In den Vereinigten Staaten produziert TLC seit 2008 die Reality-TV-Serie 19 Kids and Counting, in der das Leben eines Paares porträtiert wird, die 19 gemeinsame Kinder haben.[5]

Literatur

- Cordula Nussbaum: Familien-Alltag sicher im Griff. So meistern Sie das tägliche Chaos gelassen und souverän. Gräfe und Unzer, 5. Auflage - 2004. 128 S., ISBN 3-7742-6676-X

- Hartmut Kasten: Geschwister. Vorbilder, Rivalen, Vertraute. Reinhardt, München 2003 - 5. Aufl. 192 S., ISBN 349701656X .

- Cornelia Nitsch, Cornelia von Schelling: Kindern Grenzen setzen - wann und wie? Mit Liebe konsequent sein. Mosaik. 2004. 127 S.. ISBN 3-442-16585-7 (Ratgeber für gestresste Eltern)

- Susanne Reinhardt, Dieter Voss: Der Familien-Manager. Den Haushalt effektiv organisieren und planen. Eichborn Verlag. 80 S.. ISBN 3-8218-3955-4 (Vor allem Checklisten und Pläne)

- Julia Rogge: Den Alltag in den Griff bekommen. Familien-Management. Deutscher Taschenbuch Verlag - 3. Auflage 2000. 270 S., ISBN 3-423-36199-9 (Vorlagen für Essens- und Stundenpläne, Checklisten; weitere Literaturempfehlungen)

- Karl-Theo Göhring: 85 Luftballons und eine Giraffe. Geschichten einer Großfamilie. 1999. Verlag der Rheinhessischen Druckwerkstätte Alzey. ISBN 3-87854-139-2 . 126 Seiten.

- Elisabeth, Jodok, Katharina, Anton, Roman, Hans Ulrich, Christian, Maria, Matthias, Josef und ich, aus: http://www.nzzfolio.ch/www/21b625ad-36bc-48ea-b615-1c30cd0b472d/showarticle/233cdb83-0f9e-4ab9-95b5-141b8dc969b5.aspx

Quellen

- ↑ Jan H. Marbach: Beziehungen zwischen Kindern, Eltern und Großeltern. (PDF) März 1998, abgerufen am 6. Juni 2008.

- ↑ Dr. Bernd Eggen, Harald Leschhorn: Kinderreichtum und Bildung. Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 7/2004 (PDF)

- ↑ The world's biggest family: The man with 39 wives, 94 children and 33 grandchildren Daily Mirror, 19. Februar 2011; Man has 39 wives, nearly 100 children Reuters, 22. Februar 2011; World’s largest family with 181 members live in 100-room, four-storey house in India Daily Mirror, 21. Oktober 2011

- ↑ http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/a_Elternschaft/s_257.html familienhandbuch.de

- ↑ The Duggar Family; 19 Kids and Counting bei TLC

Weblinks

- Wiktionary: Großfamilie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

- Die xxl-Seite für vier und mehr Kinder ist die erfolgreichste und bekannteste Großfamilienseite im deutschsprachigen Raum.

- Statistisches Bundesamt: Immer weniger Haushalte mit Eltern und Kindern - Pressemitteilung vom 6. Juni 2006 (Dort Links zur Pressebroschüre und methodischen Kurzbeschreibung)

- Kurt Bierschock: Kinderreiche Familien. Ein Überblick. In: Martin Textor (Red.)

- Online-Familienhandbuch des Staatsinstituts für Frühpädagogik

- Eine glückliche Großfamilie: Görzens haben 17 Kinder

- "Elisabeth, Jodok, Katharina, Anton, Roman, Hans Ulrich, Christian, Maria, Matthias, Josef und ich" in NZZ-Folio