„Geschichte des Küstenschutzes an der Nordseeküste“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

→Deichbau in der frühen Neuzeit: - Noch nicht fertig |

KKeine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 72: | Zeile 72: | ||

==Deichbau in der frühen Neuzeit == |

==Deichbau in der frühen Neuzeit == |

||

[[Datei:Deichbau in früher Zeit 01.jpg|mini|220x220px|Deichbau in früher Zeit, Zeichnung von [[Gustav Schönleber]] um 1875]] |

[[Datei:Deichbau in früher Zeit 01.jpg|mini|220x220px|Deichbau in früher Zeit, Zeichnung von [[Gustav Schönleber]] um 1875]] |

||

Der Ausbau und die Verbesserung der Deiche ging in der frühen Neuzeit nur sehr langsam voran. Es wirkte noch der Glaube, dass Gott die Menschen mit den Fluten strafen wolle und es somit keinen Deich geben könne, der vor Gottes Zorn schützen könne |

Der Ausbau und die Verbesserung der Deiche ging in der frühen Neuzeit nur sehr langsam voran. Es wirkte noch der Glaube, dass Gott die Menschen mit den Fluten strafen wolle und es somit keinen Deich geben könne, der vor Gottes Zorn schützen könne.<ref name=":11" /> Erst mit der Zeit kamen die Menschen zu der Erkenntnis, dass die gebrochene Deiche beim Neubau höher und stärker gebaut werden sollen.<ref>{{Literatur |Autor= |Titel=Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland Vergangenheit und Gegenwart |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Vieweg+Teubner Verlag |Ort=Wiesbaden |Datum=2000 |Seiten=39 |ISBN=9783322802132 |OCLC= |Online=https://www.worldcat.org/oclc/863930587}}</ref> |

||

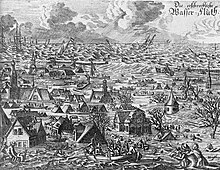

[[Datei:Erschrecklichewasserfluth.jpg|mini|220x220px|Zeitgenössische Darstellung der Burchardiflut.]] |

[[Datei:Erschrecklichewasserfluth.jpg|mini|220x220px|Zeitgenössische Darstellung der Burchardiflut.]] |

||

=== Sturmfluten der Neuzeit === |

=== Sturmfluten der Neuzeit === |

||

In der Neuzeit gab es einige verheerende Sturmfluten im Bereich der Nordseeküste. So zum Beispiel zwei große Sturmfluten im 16. Jahrhundert, die sogenannten Allerheiligenfluten der Jahre 1532 und 1570, bei welchen insgesamt mehr als 10.000 Menschen ihr Leben verloren hatten. Bei der Buchardiflut im Oktober 1634 kamen mehr als 8.000 Menschen ums Leben und außerdem wurde die Insel Alt-Nordstrand bei der Überschwemmung in mehrere Teile zerrissen. Durch die Weihnachtsflut im Jahr 1717 starben an der gesamten Nordeeküste um die 11.500 Menschen in Folge der Überschwemmungen, während bei der Neujahrsflut vom 31. Dezember 1720 auf den 01. Januar 1721 die Insel Helgoland in zwei Teile gebrochen wurde. |

In der Neuzeit gab es einige verheerende Sturmfluten im Bereich der Nordseeküste. So zum Beispiel zwei große Sturmfluten im 16. Jahrhundert, die sogenannten Allerheiligenfluten der Jahre 1532 und 1570, bei welchen insgesamt mehr als 10.000 Menschen ihr Leben verloren hatten. Bei der Buchardiflut im Oktober 1634 kamen mehr als 8.000 Menschen ums Leben und außerdem wurde die Insel Alt-Nordstrand bei der Überschwemmung in mehrere Teile zerrissen.<ref>{{Literatur |Autor=Küster, Hansjörg, 1956- |Titel=Nordsee : Geschichte einer Landschaft |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Wachholtz |Ort=Kiel |Datum=2015 |Seiten=72 |ISBN=9783529076046 |OCLC= |Online=https://www.worldcat.org/oclc/914283762}}</ref> Durch die Weihnachtsflut im Jahr 1717 starben an der gesamten Nordeeküste um die 11.500 Menschen in Folge der Überschwemmungen<ref>{{Literatur |Autor=Meurer, Rolf. |Titel=Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Parey |Ort=Berlin |Datum=2000 |Seiten=39 |ISBN=9783322802149 |Online=https://www.worldcat.org/oclc/43874875}}</ref>, während bei der Neujahrsflut vom 31. Dezember 1720 auf den 01. Januar 1721 die Insel Helgoland in zwei Teile gebrochen wurde.<ref>{{Literatur |Autor=Küster, Hansjörg, 1956- |Titel=Nordsee : Geschichte einer Landschaft |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Wachholtz |Ort=Kiel |Datum=2015 |Seiten=72 |ISBN=9783529076046 |OCLC= |Online=https://www.worldcat.org/oclc/914283762}}</ref> |

||

=== Deichtypen der Neuzeit === |

=== Deichtypen der Neuzeit === |

||

Abhängig von der Breite des Vorlandes und der Neigung der Außenböschung wurden die Deiche unterschiedlich verstärkt. Lag die Neigung bei 1:3, wurde der Deich zusätzlich mit |

Abhängig von der Breite des Vorlandes und der Neigung der Außenböschung wurden die Deiche unterschiedlich verstärkt. Lag die Neigung bei 1:3, wurde der Deich zusätzlich mit Rasensoden als Abdeckung verstärkt, wo hingegen Deiche am Fußende mit Stroh abgedeckt wurden. |

||

Bei höherer Gefahr und Bedarf wurde der Deichkörper durch Holzpfosten mit anliegenden Bohlen zusätzlich gesichert |

Bei höherer Gefahr und Bedarf wurde der Deichkörper durch Holzpfosten mit anliegenden Bohlen zusätzlich gesichert.<ref>{{Literatur |Autor=Meurer, Rolf. |Titel=Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Parey |Ort=Berlin |Datum=2000 |Seiten=39 |ISBN=9783322802149 |Online=https://www.worldcat.org/oclc/43874875}}</ref> Weiterhin erhielten sogenannte „Bermedeiche“, die eine Neigung von 1:7 hatten, eine Abdeckung aus Stroh.<ref>{{Literatur |Autor=Meurer, Rolf. |Titel=Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Parey |Ort=Berlin |Datum=2000 |Seiten=39 |ISBN=9783322802149 |Online=https://www.worldcat.org/oclc/43874875}}</ref> Um starken Wellengängen entgegen zu wirken, wurden teilweise Steindecken gelegt, was jedoch einen hohen Kostenfaktor darstellte und somit seltener umgesetzt wurde.<ref>{{Literatur |Autor=Meurer, Rolf. |Titel=Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Parey |Ort=Berlin |Datum=2000 |Seiten=39 |ISBN=9783322802149 |Online=https://www.worldcat.org/oclc/43874875}}</ref> Häufiger kam es vor, dass angelegte Innenböschungen eine Neigung von 1:1 hatten und diese bei stärkeren Strömungen ungenügend waren.<ref>{{Literatur |Autor=Meurer, Rolf. |Titel=Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Parey |Ort=Berlin |Datum=2000 |Seiten=39 |ISBN=9783322802149 |Online=https://www.worldcat.org/oclc/43874875}}</ref> |

||

[[Datei:00 0874 Buhne aus Pfählen (Wellenbrecher) - Nordsee.jpg|mini|168x168px|Hölzerne Buhne (Wellenbrecher) an der Nordsee.]] |

[[Datei:00 0874 Buhne aus Pfählen (Wellenbrecher) - Nordsee.jpg|mini|168x168px|Hölzerne Buhne (Wellenbrecher) an der Nordsee.]] |

||

=== Zusätzliche Schutzvorrichtungen der Neuzeit === |

=== Zusätzliche Schutzvorrichtungen der Neuzeit === |

||

Buhnen sind vom Strandverlauf in das Meer ragende Dämme. Diese können rechtwinklig, flussaufwärts oder flussabwärts ausgerichtet sein. Die Geschwindigkeit der parallel zur Küstenlinie verlaufende Strömungen werden dadurch verringert. Das führte u.a. dazu, dass die Erosion des jeweiligen Küstensandes abgeschwächt und die Akkumulation des in den Fluten befindlichen Sandes verstärkt wurde |

Buhnen sind vom Strandverlauf in das Meer ragende Dämme. Diese können rechtwinklig, flussaufwärts oder flussabwärts ausgerichtet sein. Die Geschwindigkeit der parallel zur Küstenlinie verlaufende Strömungen werden dadurch verringert. Das führte u.a. dazu, dass die Erosion des jeweiligen Küstensandes abgeschwächt und die Akkumulation des in den Fluten befindlichen Sandes verstärkt wurde.<ref>{{Literatur |Autor=Michael Hütte |Titel=Ökologie und Wasserbau. Ökologische Grundlagen von Gewässerverbauung und Wasserkraftnutzung |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage=1 |Verlag=Vieweg+Teubner Verlag |Ort=Berlin |Datum=2000 |Seiten=133 |ISBN=978-3-528-02583-0}}</ref> Je nach genutztem Material, erhielten sie andere Bezeichnungen): Holz (Bezeichnung: Höft), Strauch und schwäche Pfähle (Stack) Faschinen mit Steinabdeckung (Schlenge).<ref>{{Literatur |Autor=Meurer, Rolf. |Titel=Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Parey |Ort=Berlin |Datum=2000 |Seiten=40 |ISBN=9783322802149 |Online=https://www.worldcat.org/oclc/43874875}}</ref> |

||

Nachdem Friedrich der Große Fürst von Ostfriesland wurde, ließ er anordnen, dass bei Neubauten von nun an Siele aus Stein und nicht mehr aus Holz angefertigt wurden. Die Entscheidung beruht auf der Anfälligkeit und den damit verbundenen Unterhaltungskosten der alten Holzsiele |

Nachdem Friedrich der Große Fürst von Ostfriesland wurde, ließ er anordnen, dass bei Neubauten von nun an Siele aus Stein und nicht mehr aus Holz angefertigt wurden. Die Entscheidung beruht auf der Anfälligkeit und den damit verbundenen Unterhaltungskosten der alten Holzsiele.<ref>{{Literatur |Autor=Meurer, Rolf. |Titel=Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Parey |Ort=Berlin |Datum=2000 |Seiten=40 |ISBN=9783322802149 |Online=https://www.worldcat.org/oclc/43874875}}</ref> |

||

== Deichbau seit dem 20. Jahrhundert == |

== Deichbau seit dem 20. Jahrhundert == |

||

| Zeile 128: | Zeile 128: | ||

[[Datei:Eidersperrwerk2004.JPG|mini|Eidersperrwerk.]] |

[[Datei:Eidersperrwerk2004.JPG|mini|Eidersperrwerk.]] |

||

==== Sturmflutsperrwerke ==== |

==== Sturmflutsperrwerke ==== |

||

Durch den Bau von Sturmflutsperrwerken ab den 1960er Jahren konnte die Deichlinie erheblich verkürzt werden, sodass weitere Erhöhungs- und Ausbesserungsmaßnahmen eingespart werden konnten. Ein Beispiel ist das [[Eidersperrwerk]], welches 1973 fertiggestellt wurde und einige Vorteile mit sich gebracht hat: das Einsparen von 62km Deichlänge, Schutz der Eider vor Sturmfluten, Schifffahrt auf der Eider möglich lassen sowie die Vorflut für das große Einzugsgebiet der Eider im Vergleich zu vorher verbessern. <ref>{{Literatur |Autor=Meurer, Rolf. |Titel=Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart |Verlag=Parey |Ort=Berlin |Datum=2000 |ISBN=9783322802149 |OCLC= |

Durch den Bau von Sturmflutsperrwerken ab den 1960er Jahren konnte die Deichlinie erheblich verkürzt werden, sodass weitere Erhöhungs- und Ausbesserungsmaßnahmen eingespart werden konnten. Ein Beispiel ist das [[Eidersperrwerk]], welches 1973 fertiggestellt wurde und einige Vorteile mit sich gebracht hat: das Einsparen von 62km Deichlänge, Schutz der Eider vor Sturmfluten, Schifffahrt auf der Eider möglich lassen sowie die Vorflut für das große Einzugsgebiet der Eider im Vergleich zu vorher verbessern. <ref name=":11">{{Literatur |Autor=Meurer, Rolf. |Titel=Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=Parey |Ort=Berlin |Datum=2000 |Seiten=39 |ISBN=9783322802149 |OCLC= |Online=https://www.worldcat.org/oclc/43874875}}</ref> |

||

==== Deichbau ==== |

==== Deichbau ==== |

||

Version vom 28. Januar 2018, 15:52 Uhr

Diese Baustelle befindet sich fälschlicherweise im Artikelnamensraum. Bitte verschiebe die Seite oder entferne den Baustein {{Baustelle}}.

|

Die deutsche Nordseeküste ist aufgrund ihrer morphologischen Beschaffenheit sehr anfällig für Sturmfluten. Die Menschen schufen mit der Festlegung einer künstlichen Küstenlinie durch den Deichbau Grundlagen, die die Entwicklung der Küste und des Küstengebietes nachhaltig prägen sollten.

Gerade durch den einsetzenden Klimawandel, welcher den Anstieg des Meeresspiegels oder die Zunahme von Extremereignissen mit sich bringt, erfährt der Küstenschutz aktuell eine enorme Relevanz. Ohne den erfolgten Deichbau könnte bereits eine Fläche von mehr als 3.400 Quadratkilometern an der deutschen Nordseeküste überflutet sein.[1]

noch ausführen und mit Inhalten aus den jeweiligen Oberkapiteln ergänzen

Das Inhaltsverzeichnis muss noch richtig eingestellt werden (1.,2.,3.,...)

Die Geschichte des Deichbaus an der deutschen Nordseeküste

Historischer Hintergrund

Die Küste an der Nordsee ist naturgemäß sehr flach, weshalb es vor dem einsetzenden Deichbau oftmals zu Überflutungen des Festlandes kam. Zudem gab es eine Vielzahl an Halligen und Inseln im heutigen Festland. Doch bereits im Mittelalter versuchten sich die Menschen vor den Überschwemmungen und den verheerenden Sturmfluten zu schützen - die Julianen- und Marcellusfluten kosteten beispielsweise mehreren Tausend Menschen das Leben. Gleichzeitig sollte das Land urbar gemacht werden.[2] Im Rahmen der damaligen Möglichkeiten fanden die Besiedlungen meist auf Anhöhen und Erhebungen statt. Im weiteren Verlauf auch auf künstlich errichteten Hügeln, den sogenannten Warften. Diese Warften schützten nur einzelne Gehöfte oder Dorfsiedlungen und nicht die umliegenden Weide- und Ackerflächen, wodurch die landwirtschaftlichen Erträge gefährdet waren. Dennoch blieben sie bis zum Einsetzen des Deichbaus im ausgehenden 1. Jahrtausend der einzig effektive Hochwasserschutz; denn bis zum Beginn des Mittelalters kannten die Küstenbewohner an der Nordsee die Form des Deichbaus nicht.[3]

Deichbau im Mittelalter

Ziel des damaligen Deichbaues war grundsätzlich die Sicherung der Ackerflächen und v.a. die Ernteerträge vor Sturmfluten, da die Siedlungen bereits durch die Warften oder Wurten geschützt waren.

Aufschluss über den genauen Beginn des Deichbaus lässt sich nur anhand von schriftlichen Aufzeichnungen und archäologischen Ausgrabungen erahnen. Maßgeblich für den Deichbau verantwortlich waren die Friesen, die zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert weite Teile der Südwestküste kolonisiert hatten. In dem In dem ältesten frisischen Recht, dem sogenannten „Lex Frisionum“ (aus den Jahren 802/803) wurde der Deichbau noch nicht erwähnt.[4] Archäologischen Grabungen zufolge, begann der Deichbau bereits im 8. und 9. Jahrhundert.[5] Der einsetzende Deichbau an der Nordseeküste wird auf den Zeitraum des 11. und 12. Jahrhunderts datiert.[3] Ab dem 11. Jahrhundert wurde der Deichbau durch den sinkenden Meeresspiegel und den seltener werdenden Überflutungen begünstigt. Auch die Marsch konnte sich, bedingt durch die länger anhaltende Trockenzeit der Wattgebiete, aufbauen.[6] Dadurch, dass der Meeresspiegel wieder anstieg, war der Bau eines Deiches für die Bevölkerung unabdingbar geworden, wollte man die fruchtbaren Marschflächen zur Beweidung und Bearbeitung zukünftig ebenso nutzen können.

Anlagen und Profile im Deichbau

Bei den ersten errichteten Deichen handelte es sich um sogenannte Ringdeiche. Diese landeinwärts liegenden Sommerdeiche waren niedrige Erdwälle, nicht sonderlich breit, durch steile Böschungen gekennzeichnet und meist nur zwischen 1,20 Metern und maximal 2,80 Metern hoch.[3] Sie umringten sowohl landwirtschaftliche Flächen als auch Siedlungsgebiete und sollten vor allem zur Sommerzeit die Böden vor Überflutung und Versalzung schützen, wodurch Getreideanbau, v.a. Hafer und Pferdebohnen, sowie Viehzucht ermöglicht wurde. Ähnlich funktionierten die ebenso für die Sturmfluten in den Sommermonaten vorgesehenen Landesdeiche.

Früher war ein breites Vorland Voraussetzung für lang anhaltenden Bestand der Deiche. Der Verlauf und die Breite des Deiches wurden durch sogenannte ‚Stikken’ bestimmt. Es handelt sich dabei um Holzpfähle, die in den Grund geschlagen wurden und das Gebiet abgrenzen sollten. Oft wurde in den ersten Baujahren zunächst Sommerdeiche errichtet, die im Winter den Fluten nicht standhielten und folglich auch die Marschen überflutet wurden. Wollte man nun die Landschaft ganzjährig schützen, waren neue Deiche vonnöten. Erst im späten Mittelalter wurden vermehrt, meist küstenparallel angelegt, Winterdeiche, die auch den hohen Sturmfluten Widerstand leisteten, als zusätzliche, Schutzfunktionen errichtet.

Anfänglich verlief die Deichlinie an der Nordseeküste unregelmäßig. Sie orientierte sich an den Buchten, an der Beschaffenheit des Materials, das für den Deichbau notwendig war, und an erfolgten Deichbrüchen, sodass die Deichlinie oft zurückverlegt werden musste. Insgesamt wurde mehr Land verloren, also durch eingedeichte Polder gewonnen werden konnte.[7] Nur in kleinen Schritten folgte die Urbarmachung des Sietlandes, welches trocken gelegt und eingedeicht wurde. Die Siedlungen wurden mittels Verbindungsdeichen nach und nach miteinander verbunden, deren drei bis vier Meter breite Deichkronen gleichzeitig als Verkehrswege dienten.[8] Nach und nach entstand durch das Verbinden der Deiche eine durchgängige Deichlinie direkt an der friesischen Nordseeküste. Historische Quellen belegen, dass diese bereits im 12. Jahrhundert weitestgehend geschlossen war. Der sogenannte Goldene Ring wurde bis Ende des. 13. Jahrhunderts fertiggestellt und schloss die Deichlinie.

Dieser determinierte von nun an die anthropogen festgelegte Trennung zwischen Meer und ostfriesischem Land.[9] Diese Deichanlage sollte fortan die Besiedlung und Kultivierung tief gelegenen und vermoorten Sietländer im Hinterland der Marsch bis zum Geestrand ermöglichen und gleichzeitig das gesamte Jahr über die Küstenbewohner und ihre Ländereien vor Überschwemmungen und Sturmfluten schützen. Dennoch konnten sie aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht allen Sturmfluten standhalten und es kam oftmals zu Deichbrüchen, die fatale Folgen für die Bewohner hinter dem Deich hatte.[10]

Deicharbeiten und Baumaterial

Für die Errichtung der Deiche und den notwendigen Erdarbeiten stand der damaligen Bevölkerung lediglich die menschliche Arbeitskraft zur Verfügung. In Verbindung mit Spaten, Schaufeln und (Pferde-)Karren war ohne maschinelle Hilfe ein enormer Aufwand nötig, um Deiche zu errichten. Somit bestimmte die Gewinnung von geeigneter Deicherde die Lage eines neu zu bauenden Deiches, da ein langer Transport ohne adäquate Fahrzeuge damals undenkbar war. Die Deicherde unterschied sich in ihrer Zusammensetzung. Es wurde zwischen marinen, mehr sandigen, fluviatilen oder mehr tonigen Sedimenten differenziert. Das Baumaterial bestand aus verschiedenen Ton- und Feinsandanteilen und wurde als Klei bezeichnet. Um den Deichkörper gegen Sturmtiden widerstandsfähig zu machen, wurde er flächendeckend mit einer Grasschicht, sogenannten Grassoden bedeckt.[11]

Der Klei durfte keinen zu hohen Tonanteil beinhalten, da er sonst bei Austrocknung schrumpft und Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann. Wenn der Klei einen zu hohen Anteil an Sand hat, ist er ebenfalls wasserdurchlässig. Als geeignetstes stellte sich Kleierde heraus, die mit Sand untergemengt wurde.[12]

Zunächst wurde das Material für den benötigten Deichboden in der Nähe des Deichfußes abgegraben, wodurch es zu einer Vertiefung kam, welche die Standfestigkeit des Deiches minimierte und eine Destabilisierung dieser nach sich zog. Deshalb wurde im Laufe der Zeit der Abstand zum Deichfuß erhöht. Vorzugsweise wurde das Baumaterial außerhalb des Deiches entnommen, um kein Land für die landwirtschaftliche Nutzung zu verlieren.[13]

Um die Auswaschung des Deichvorlandes zu verhindern, mussten Regeln befolgt werden. So setzte die Ausgrabung der Deicherde voraus, dass dabei keine kanalartigen Rinnen entstanden. Nach der Fertigstellung der Außenböschung wurde der Deichkörper mit Grassoden bedeckt und anschließend durch Stampfen von Menschen oder Pferden verdichtet.[14]

Die Höhe des Deiches wurde bis dato durch die höchste bekannte Sturmflut bestimmt. Die Deichhöhen berücksichtigten allerdings nicht Anstieg des Wasserstands, wodurch es zu mehreren nachfolgenden Sturmflutkatastrophen kam. Auch gab es keine einheitliche Auffassung über die Querschnittsgestaltung der Deiche bis ins 18. Jahrhundert. Es gab viele Deiche, deren Außenböschung zu steil war.[15] Zudem mangelte es schlicht an Erkenntnissen über widerstandsfähige Deichprofile, sowie an Bauanleitungen oder Deichbaumeister. Auch gab es zu dieser Zeit noch keine Bauvorschriften oder Dienstanweisungen, sodass sich der Deichbau erst seit dem 16. Jahrhundert etablieren konnte. Bis ins 18. Jahrhundert, als es Deichbaumeister gab, änderte sich nichts an der Profigestaltung der Deiche.

Schutz von Deichfuß und Deichböschung

Wenn der Deichfuß durch die Brandung oder Strömungen direkt an das Watt angrenzte, bedarf es Maßnahmen, um den sogenannten Schardeich vor Sturmtiden zu schützen.[16]

Der Deich wurde mit Stroh „bestickt“, wodurch Niederschläge besser ablaufen konnten und der Deich vor den Wasserbewegungen während der Tiden geschützt wurde. Die Methode des Strohbesticks geht auf das 14. Jahrhundert zurück[17] und gilt als sehr kostenaufwändig. Alternativ zu Stroh wurde auch Reet eingesetzt. Bei Mangel an Reet und Stroh, kam eine sehr haltbare Schutzlage zum Einsatz, die mit sogenannten ‚Hürden’ bedeckt wurde. Diese bestanden wiederum aus Weiden- und Haselruten, die ineinander verflochten wurden.

Eine Alternative war die Errichtung von Stackdeichen. Es handelt sich dabei um senkrechte Pfahlwände, die den Deichfuß bilden und in den eigentlichen Deichkörper verankert werden. Diese Vorgehensweise ist aus hydraulischer Sicht betrachtet ungeeignet, da sie zur Unterspülung des Konstrukts führt und die Sicherheit des Deiches gefährdet.[18]

Veränderungen und Folgen des Deichbaus

Durch den Deichbau änderte sich die damalige Wirtschafts- und Sozialstruktur an der Küste. Die extensive Weidewirtschaft wurde durch intensiven Ackerbau und Rindviehwirtschaft abgelöst. In der zuvor noch nicht eingedeichten Marsch wurden Wollschafe gehalten, welche die Grundlage für die frisische Tuchproduktion waren.[19]

Die ersten Deiche sind zum Schutz von Nutzpflanzen um die Äcker herum errichtet worden. Der Anbau von Getreide wurde durch die jungen Ablagerungen aus der Nordsee auf sandiger Seemarsch begünstigt. Die Flussmarschen sind durch ihren hohen Anteil an Ton schwieriger zu bestellen und wurden aus diesem Grund zur Viehhaltung genutzt.

Eine Voraussetzung für die landwirtschaftliche Nutzung war eine tiefere Entwässerung, als bei dem vorherigen Weideland, was eine Sackung in der Marsch nach sich zog.[20] Neben dem Ackerbau wurde in eingedeichten Gebieten Torf abgebaut, zum einen für die Salztorfgewinnung, zum anderen für Brennzwecke. Trotz sinkender Wasserstände der Nordsee resultierte durch die Nutzung, dass das Land teilweise unter dem mittleren Tidehochwasser lag. Damit war es besonders anfällig gegenüber Sturmfluten, welche weit bis ins Landesinnere gelangen konnten, wodurch die Menschen im Mittelalter massive Landverluste verzeichneten.[10]

Durch die Schließung der Deichlinie im 13. Jahrhundert waren die Marschgebiete gegen Sturmfluten gesichert. Dadurch stauten sich die Sturmfluten entsprechend höher vor den Deichen und es kam häufig zum Deichbruch. Die mit dem Deichbau einhergehende künstliche Entwässerung führte zu der Absenkung der Sietlandgebiete. Drangen die Wassermassen in tiefer gelegene Gebiete, blieben sie oft dort und bildeten eine Bucht. Wurde der Einbruch nicht zeitnah geschlossen, konnten folgende Sturmfluten die Bucht vergrößern, indem leicht erodiertere Torfe abgetragen wurden. Seit der Bildung des Goldenen Rings im 13. Jahrhundert entstanden der Dollart, die Leybucht, nordfriesische Wattenmeer und der Jadebusen. Vermutlich erfolgte der erste Einbruch durch die 1. Marcellusflut 1219. Auch die Sturmflut 1362 hatte neben dem Verlust riesiger Marschgebiete maßgebliche Folgen. Auf politischer Ebene wurde der friesische Gau Rüstringen in zunächst in zwei Teile aufgeteilt und dann komplett zerschlagen. Der Landverlust in den folgenden 300 Jahren geht ausschließlich auf das menschliche Handeln zurück[21].

Deichrecht im Mittelalter

In Friesland unterstanden die Friesen dank der Friesischen Freiheit keiner staatlichen Adelsherrschaft. Doch durch die Notwendigkeit des Deichbaus war eine übergeordnete Planung vonnöten. Fortan schlossen sich die Friesen genossenschaftlich in autonomen Landesgemeinden zusammen, um sich um die Bedeichung in Friesland zu kümmern und die Gefahren des Meeres einzudämmen. Diese genossenschaftliche Aufgabe war verpflichtend für alle, ungeachtet von Geschlecht, Alter oder Stand.[22]

Nach der Niederlage Dänemarks in der Schlacht bei Hemmingstedt im 15. Jahrhundert[23], festigte die sogenannte Bauernrepublik Dithmarschen ihre inoffizielle Unabhängigkeit, sodass sich in der Region Dithmarschen eine Selbstverwaltung entwickelte. Die sächsischen Geschlechterverbände zeichneten sich eigenständig für die Planung des Deichbaus verantwortlich.[22]

Grundsätzlich waren sämtliche Marschbauern in den bäuerlichen Genossenschaften zusammengeschlossen. Diese waren für den Bau und die Unterhaltung der Deiche zuständig. Nach dem Motto "Wer nicht will deichen, der muss weichen" war das Mitwirken am Deichbau verpflichtend, die sogenannte Deichdienstpflicht.[24] Da jede Küstenregion einer anderen Verwaltung unterstand, gab es von Region zu Region unterschiede und keine einheitlich gültigen Gesetze. Allgemeingültige Deichrechte wurden erstmals zu Zeiten des überregionalen Deichbaues durch die verschiedenen Landesgemeinden festgehalten, sodass sich weitere Beispiele mittelalterlich-frühneuzeitlicher Verordnungen anführen lassen.

Sowohl in der Rüstringer Rechtshandschrift (ca. 1300) als auch im Sachsenspiegel (1336) lassen sich Anweisungen in Bezug auf das Deichrecht finden. Die Rüstringer Rechtshandschrift spricht beispielsweise "von der Unterhaltung des friesischen goldenen Reliefs - einer malerischen Umschreibung des Seedeichs."[25]

In dem Sachsenspiegel werden Dörfer, die am Wasser liegen, dazu verpflichtet, sich gegen die Fluten zu schützen und Dämme zu errichten. Eine Nichtbeteiligung am Deichbau hätte den Verlust seines Landes zur Folge.[25] Gemäß des Spatenrechtes verlor jemand folglich seinen Besitz und trat die damit verbundenen Pflichten ab. Hierfür wurde ein Spaten als Signal der Aufgabe oder als Zeichen der Enteignung in das Grundstück gesteckt. Wer diesen Spaten nun wieder herauszog, übernahm gleichzeitig den Besitz und die Pflichten. Dieses Spadelandsrecht (1424) regelte bis zu seiner letzten Anwendung um 1700 für knapp 300 Jahre das Deichrecht in den verschiedenen Marschregionen.[25]

Ebenso konnten Gebiete nur in Kombination mit dem Deichabschnitt erworben oder vererbt werden. "Kein Deich ohne Land, kein Land ohne Deich."[26] Bis zur Einführung der Landrechte im 15. Jahrhundert waren Kirchspiele oder die großbäuerliche Oberschicht u.a. für die Rechtsprechung und den Deichbau zuständig.[26]

vielleicht sollten wir generell ein eigenes Kapitel zum Deichrecht machen, also Ausweitung bis in die Gegenwart, Deichbauorganisationen etc.?

Deichbau in der frühen Neuzeit

Der Ausbau und die Verbesserung der Deiche ging in der frühen Neuzeit nur sehr langsam voran. Es wirkte noch der Glaube, dass Gott die Menschen mit den Fluten strafen wolle und es somit keinen Deich geben könne, der vor Gottes Zorn schützen könne.[27] Erst mit der Zeit kamen die Menschen zu der Erkenntnis, dass die gebrochene Deiche beim Neubau höher und stärker gebaut werden sollen.[28]

Sturmfluten der Neuzeit

In der Neuzeit gab es einige verheerende Sturmfluten im Bereich der Nordseeküste. So zum Beispiel zwei große Sturmfluten im 16. Jahrhundert, die sogenannten Allerheiligenfluten der Jahre 1532 und 1570, bei welchen insgesamt mehr als 10.000 Menschen ihr Leben verloren hatten. Bei der Buchardiflut im Oktober 1634 kamen mehr als 8.000 Menschen ums Leben und außerdem wurde die Insel Alt-Nordstrand bei der Überschwemmung in mehrere Teile zerrissen.[29] Durch die Weihnachtsflut im Jahr 1717 starben an der gesamten Nordeeküste um die 11.500 Menschen in Folge der Überschwemmungen[30], während bei der Neujahrsflut vom 31. Dezember 1720 auf den 01. Januar 1721 die Insel Helgoland in zwei Teile gebrochen wurde.[31]

Deichtypen der Neuzeit

Abhängig von der Breite des Vorlandes und der Neigung der Außenböschung wurden die Deiche unterschiedlich verstärkt. Lag die Neigung bei 1:3, wurde der Deich zusätzlich mit Rasensoden als Abdeckung verstärkt, wo hingegen Deiche am Fußende mit Stroh abgedeckt wurden.

Bei höherer Gefahr und Bedarf wurde der Deichkörper durch Holzpfosten mit anliegenden Bohlen zusätzlich gesichert.[32] Weiterhin erhielten sogenannte „Bermedeiche“, die eine Neigung von 1:7 hatten, eine Abdeckung aus Stroh.[33] Um starken Wellengängen entgegen zu wirken, wurden teilweise Steindecken gelegt, was jedoch einen hohen Kostenfaktor darstellte und somit seltener umgesetzt wurde.[34] Häufiger kam es vor, dass angelegte Innenböschungen eine Neigung von 1:1 hatten und diese bei stärkeren Strömungen ungenügend waren.[35]

Zusätzliche Schutzvorrichtungen der Neuzeit

Buhnen sind vom Strandverlauf in das Meer ragende Dämme. Diese können rechtwinklig, flussaufwärts oder flussabwärts ausgerichtet sein. Die Geschwindigkeit der parallel zur Küstenlinie verlaufende Strömungen werden dadurch verringert. Das führte u.a. dazu, dass die Erosion des jeweiligen Küstensandes abgeschwächt und die Akkumulation des in den Fluten befindlichen Sandes verstärkt wurde.[36] Je nach genutztem Material, erhielten sie andere Bezeichnungen): Holz (Bezeichnung: Höft), Strauch und schwäche Pfähle (Stack) Faschinen mit Steinabdeckung (Schlenge).[37]

Nachdem Friedrich der Große Fürst von Ostfriesland wurde, ließ er anordnen, dass bei Neubauten von nun an Siele aus Stein und nicht mehr aus Holz angefertigt wurden. Die Entscheidung beruht auf der Anfälligkeit und den damit verbundenen Unterhaltungskosten der alten Holzsiele.[38]

Deichbau seit dem 20. Jahrhundert

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fielen die eintretenden Sturmfluten für die Küstenbewohner weniger zerstörerisch aus, als in den Jahrhunderten davor. Dies lag vor allem an den maßgeblichen Verbesserungen in den Warnsystemen sowie den Forschungseinrichtungen, welche durch neugegründete Einrichtungen, wie des Windstau- und Strumflutwarndienstes, flächendeckender Vorhersagen treffen konnten. So wurden beispielsweise Wasserstands-änderungen in den Nordseeküstengebieten durch zahlreiche Pegel gemessen. Zudem wurde Mitte der 1930er Jahre eine neue Forschungsstelle für Insel- und Küstenschutz gegründet, ansässig auf der Insel Norderney[39].

Neue Möglichkeiten

Bei dem Bau der Deiche entstanden ebenfalls neue Möglichkeiten, etwa bei dem Einsetzen von Loren oder Feldbahnen, welche die Handarbeit ablösten und bis dahin nicht umsetzbare Vorhaben ermöglichten. Des Weiteren erwiesen sich neue Materialien als nützlich, etwa Asphalt und verschiedene Steinarten, welche durch große Mischanlangen nutzbar gemacht wurden. Die bis dahin übliche gepflasterte Deichfußsicherung konnte so durch Asphalt stabiler konstruiert werden und durch eine raue Oberfläche aus einem Asphalt-Stein-Kombinat die dahinterliegende Grasnarbe vor der Wellenenergie schützen. Ein anschließender Rauhstreifen bildete den Übergang zur Asphaltdecke und bestand erstmalig aus weiteren Schotter- und Steingußmassen[40].

Entwässerungssystem

Nicht nur der Deichbau erfuhr im Laufe des 20. Jahrhunderts Innovationen, sondern auch die Entwässerung des hinter dem Deich liegenden Binnenlandes konnte größer und effizienter funktionieren. Die bestehenden Siele, welche ihre Notwendigkeit vor allem in der Landwirtschaft begründeten, konnten durch Pumpen tideunabhängig arbeiten und große Schwankungen ausgleichen. Besonders durch den morphologischen Wandel der Küstenlinie, welcher durch die Küstenschutzmaßnahmen deutlich zunahm, aber auch durch eine unsensiblere Ackernutzung waren Tidenniedrigwasserstände keine Seltenheit. Zusätzliche, in den Wintermonaten auftretenden Überflutungen der landwirtschaftlichen Gebiete begründeten die immense Notwendigkeit von Verbesserungen in der Entwässerungsleistung.[41]

Landgewinnung

Ein weiterer Aspekt, der sich von Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit im Küstenschutz durchzieht, ist die Landgewinnung. Ab dem Jahr 1900 wurde unter Preußischer Verwaltung großflächig die Aufschlickung des Wattenmeers durchgeführt. Durch die Anhäufung der Sedimente konnten sich Gräser ansiedeln und so im Laufe der Zeit der neugewonnene Boden landwirtschaftlich nutzbar gemacht werden. Ein Resultat der Landgewinnung sind die heutigen Köge beziehungsweise Polder. Ab den 1950er Jahren trat der Gesichtspunkt des Küstenschutzes als Treibkraft der Landgewinnung in den Vordergrund und mit ihm anschließend, die ökologischen Aspekte der Verlandung. [42]

Sturmfluten im 20. Jahrhundert

Niederlande 1953

In den Niederlanden ergab sich im Februar 1953 eine Sturmflut, die auch in Deutschland zum Nachdenken über den bisherigen Küstenschutz anregte. Denn ein 23-stündiger Orkan ließ 500km Deiche sowie Dünen zerstören und brachte 1835 Menschen den Tod, Zehntausende verloren ihre Heimat. Nur mit Glück brach nicht der Deich auf der Hollands Ijssel, ansonsten wäre das Wohngebiet von 1.5 Mio. Menschen überspült worden. Nach der schweren Sturmflut in den Niederlanden wurden in Holland großflächige Veränderungen vorgenommen, etwa der Bau der Deltawerke. Dadurch wurde nicht nur ein besserer Schutz vor weiteren Sturmfluten, als auch neue Infrastrukturen geschaffen.[43]

In Deutschland führte die niederländische Katastrophe dazu, dass das bisherige Küstenschutzprogramm überdacht und modifiziert wurde. Beispielsweise wurde der „maßgebende Sturmflutwasserstand“ an den Pegel vom Februar 1953 angepasst und im Modell des Häufigkeitsverfahren, welches in Schleswig-Holstein gebräuchlich ist, aufgenommen. [44]

Häufigkeitsverfahren

Der „maßgebende Sturmflutwasserstand“ darf maximal einmal pro Centennium auftreten/überschritten werden, und besteht aus der Summe des vorberechneten Springtidehochwassers sowie des höchsten verzeichneten Windstaus. [45]

Nur als Anmerkung: Es ist die Frage, ob man hier so detailliert auf die Niederlande bzw. Deltawerke eingehen muss, weil ja nur die Konsequenz dieser Flut folgen für Deutschland (und das ist ja das Thema) hatte? Und ich weiß nicht, ob die Überschrift dann passt, weil es ja bestimmt mehr als 3 Sturmfluten im 20. Jahrhundert gab. Also nehme ich mal an :D

Und ich bin kein Fan von kleinen Absätzen, weiß nicht, ob das Häufigkeitsverfahren unbedingt eine eigene Überschrift braucht?

Deutschland 1962

Obgleich die Notwendigkeit für einen sichereren Küstenschutz erkannt wurde, brach die Sturmflut im Februar 1962 in allen Teilen der deutschen Nordseeküste große Gefahren für die Menschen mit sich. Zwar wurden nur einige Köge überflutet, jedoch verzeichnete besonders Hamburg starke Schäden. Dort starben 315 Menschen, insgesamt 340. Dies ist damit zu begründen, dass die „maßgebenden Sturmflutwasserstände“ an der Küste nicht erreicht, jedoch im Mündungsgebiet der Elbe stark überschritten wurden. Die im Jahr 1955 angeordneten Sicherungen der Deiche wurden zu dieser Zeit noch nicht vollends beendet und so brachen allein in Hamburg 60 Deiche. Zudem waren die Deichkonstruktionen mangelhaft, da die Deichinnenböschung zu steil ausfiel und die Wellenauflaufhöhen stärker als prognostiziert waren.[46]

Deutschland 1976

Diese Sturmflut traft mit Wasserständen auf, die bis dahin höher als jeder verzeichnete Wert waren (Elbmarschen: 38cm höher als 1962). Dennoch fielen die Schäden gering aus, da die angesetzten Deicherhöhungen oder -umgestaltungen weit fortgeschritten waren, nur bei nicht ausgebesserten Bereichen wurde das Ausmaß der Kräfte deutlich.[47]

Deiche oder andere Schutzfunktionen

Sturmflutsperrwerke

Durch den Bau von Sturmflutsperrwerken ab den 1960er Jahren konnte die Deichlinie erheblich verkürzt werden, sodass weitere Erhöhungs- und Ausbesserungsmaßnahmen eingespart werden konnten. Ein Beispiel ist das Eidersperrwerk, welches 1973 fertiggestellt wurde und einige Vorteile mit sich gebracht hat: das Einsparen von 62km Deichlänge, Schutz der Eider vor Sturmfluten, Schifffahrt auf der Eider möglich lassen sowie die Vorflut für das große Einzugsgebiet der Eider im Vergleich zu vorher verbessern. [27]

Deichbau

Als dienliches Material für den Bau von Deichen erwies sich Sand, wenn dies im Zusammenhang mit einer Ausspülung verwendet wird. Denn bei Sanddeichen wird ein Mantel aus Klei aufgeschüttet, der wirkungsvoll gegen Erosion wirkt. Als oberste Schicht der Deiche bietet sich eine dichte Grasnarbe an, die vor allem gegen Ausspülungen schützt. Bei nicht verfügbaren Kleiboden bietet sich auch Beton als Baumaterial an, wie etwa in Hamburg-Neuenfelde.[48]

Tetrapoden

Tetrapoden wirken als Sicherung von festen Bauwerken, da sie vor den Fuße der Gebäude positioniert werden und dort vor Erosion schützen. Sie bestehen aus einer Kugel, von der 4 Kegelstümpfe abgehen. Die Wirksamkeit der Tetrapoden ist stark umstritten, wenn sie auch auf Westerland/Sylt den erwarteten Schutz erbrachten.[49]

Dopplung mit dem unteren Abschnitt!

Aktuelle Situation an der Nordseeküste und Ausblick

Die Westküste Schleswig-Holsteins ist mit ihrer Gesamtgröße von 3400km², einer Küstenlinie von 533km und einem Anteil von 364km Landschutzdeichen das zentrale Thema bezüglich des Küstenschutzes im Bundesland.[50] Heutzutage versucht man, das Gefährdungspotential der Nordsee und die unterschiedlichen Ansprüche der Gesellschaft mit denen der natürlichen Umwelt besser in Einklang zu bringen. Aus diesem Grund erfolgt eine neue Ausrichtung des Küstenschutzes, welcher sich in der Vergangenheit vor allem auf die Unterhaltung der Deiche fokussiert hat. Dabei stellt der Schutz der Inseln, Halligen und der Elbmündung mit ihren Watten, Tiden und Sedimenttransporten einen enormen organisatorischen wie finanziellen Aufwand (ca. 50-55 Millionen Euro jährlich)[50] dar, den die zuständigen Behörden bewerkstelligen müssen.[51]

Gefährdungsanalysen

Gefährdungsanalysen berechnen das Schadenspotential bei einer Überflutung und beinhalten eine Risikoabschätzung. Sie geschehen meist ohne Beachtung der geologisch und historisch bekannten Landschaftsentwicklung. Diese Berechnungen ergeben die höchsten Schadenspotentiale insbesonders für städtische Siedlungsgebiete, nicht durch Mitteldeiche begrenzte Marschgebiete an der Elbe und die nordfriesischen Inseln (besonders im Bezug auf das dicht besiedelte Sylt).[51]

Moderne Kritik an Küstenschutzmaßnahmen

Tetrapoden

Tetrapoden wirken als Sicherung von festen Bauwerken, da sie vor dem Fuße der Gebäude positioniert werden und dort vor Erosion schützen. Sie bestehen aus einer Kugel, von der 4 Kegelstümpfe abgehen. [49] Tetrapoden werden beispielsweise am südlichen Ende der Insel Sylt eingesetzt[52], wo sie die Funktion von Wellenbrechern annehmen und die Energie der auftreffenden Wellen mindern sollen. Durch ihr hohes Gewicht neigten die Tetrapoden in der Vergangenheit dazu, im Sandboden zu versinken. Um diesem Prozess entgegenzuwirken, wird nun zunächst ein Sandbett vorbereitet, welches anschließend mit Geotextilien abgedeckt wird.[53] Da die Kosten für eine Neuproduktion und für den Transport der Tetrapoden bei über 1000€ pro Stück liegen, ist es günstiger, eingesunkene Tetrapoden auszugraben und an neuer Stelle zu errichten.[53] Doch nicht nur eingesunkene Tetrapoden stellen ein Problem dar - auch das Ziel der Verminderung der Sanderosion kann häufig nicht erreicht werden. So wurden die Tetrapoden am Hörnumer Strand hinterspült und es kam zu verstärkter Sanderosion am südlichen Bauwerksende.[52] Tetrapoden schützen zur Zeit nur den Strandabschnitt vor dem Ort Hörnum, der Rest der Hörnumer Odde ist den Gezeiten ausgesetzt. Dies liegt vor allem an ihrem Status als Naturschutzgebiet. Trotzdem üben Anwohner teilweise Kritik an den fehlenden Küstenschutzmaßnahmen aus.[54]

Sandaufspülungen

Sandaufspülungen wurden auf der Insel Sylt erstmals 1972 durchgeführt. Seit 1984 kommt es zu regelmäßigen Sandvorspülungen an der gesamten Sylter Westküste, sodass bis 2016 rund 48 Millionen Kubikmeter Sand aufgespült wurden.[55] Mit einem Spülschiff wird der Sand aus einem ca. 8km vor der Küste liegenden Gebiet entnommen. Dabei saugt der Bagger ein Sand-Wasser-Gemisch aus 15 bis 30 Metern Tiefe an die Oberfläche, wo das Wasser abfließt. Im Laderaum des Schiffes bleibt der Sand übrig. Anschließend fährt das Schiff bis auf ca. 1,2km an die Küste heran und nimmt das schwimmende Ende der Spülleitung auf. Durch diese Leitung wird der Sand an den Strand gepumpt und dort mit Planierraupen verteilt.[55]

Ausblick

Mögliche Auswirkungen und Klimadeiche

https://www.n-tv.de/wissen/Deutschland-hat-die-ersten-Klimadeiche-article20044993.html

Literatur

- Bernd Rieken: Nordsee ist Mordsee : Sturmfluten und ihre Bedeutung für die Mentalitätsgeschichte der Friesen. Waxmann, Münster 2005, ISBN 3-8309-1499-7.

- Rolf Meurer: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland: Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9.

- Rolf Meurer: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland: Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9. S. 142-143; 219-221; 305-309

- Dirk Meier: Die Nordseeküste. Geschichte einer Landschaft. Boyens, Heide 2006, ISBN 3-8042-1182-8.

- Johann Kramer: Kein Deich. Kein Land. Kein Leben. Geschichte des Küstenschutzes an der Nordsee. Rautenberg, Leer 1989, ISBN 3-7921-0414-8.

- Hans-Günter Gerlof Emden: Geographie des Meeres: Ozeane und Küsten, Teil 2. de Gruyter, Berlin, New York 1979, ISBN 3-11-00791-19.

- Robert Stadelmann: Meer-Deiche-Land. Küstenschutz und Landgewinnung an der deutschen Nordseeküste. Wachholtz, Neumünster 1981. ISBN 3-529-06173-5.

- Hansjörg Küster: Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa: von der Eiszeit bis zur Gegenwart. C. H. Beck, München 1999, ISBN 3-406-45357-0.

- Sabine Mertsch: Risikomanagement als Konzept zur Risikominimierung am Beispiel der überflutungsgefährdeten Küstengebiete Schleswig-Holsteins. Bonn 2004.

- Albert Bantelmann: Die Landwirtschaftsentwicklung im nordfriesischen Küstengebiet, eine Funktionschronik durch fünf Jahrtausende, Die Küste, Jg. 14, H. 2. Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen (KFKI), Hamburg 1966.

- Andreas Busch: Eine alte Landoberfläche und Kulturspuren im Nordstrandes Watt. Die Küste, Jg. 8. Bd. 8. Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen (KFKI), Hamburg1960.

- Herre Halbertsma: Terpen tusschen Vlie en Eems. JB Wolters, Groningen 1963.

- Daan. P. Hallewas: Mittelalterliche Seedeiche im holländischen Küstengebiet, Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Bd. 15. ROB, Hildesheim 1984.

- T. Huitema: Dijken langs Zee, Rivieren en Kanalen- Kaden on Polders, Droogmakerijen Enz. Samenstelling, Aanleg, Onderhoud, N.V. Uitgevers-Maatschippij Kosmos, Amsterdam-Antwerpen 1947.

- Georg Kossack, K. E. Behre, P. Schmidt: Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen an ländlichen und frühstädtischen Siedlungen im deutschen Küstengebiet vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis zum 11. Jahrhundert n. Chr., Bd. 1: Ländliche Siedlungen, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Acta Humaniora (Hrsg.) Deutsche Forschungsgemeinschaft. Weinheim 1984.

- Karl Lüders, G. Luck: Kleines Küstenlexikon. Hildesheim 1976.

- Peter Henning Feindt: Umwelt- und Technikkonflikte. 1. Aufl. VS Verl. für Sozialwiss., Wiesbaden 2010, ISBN 9783531174976.

Bearbeiter

- Benutzer:Matthias Süßen

- Benutzer:BASTl

- Benutzer:ClaraJohann

- Benutzer:Jannekt

- Benutzer:LRlS

- Benutzer:ShakiraLover

- Benutzer:Aligrah

Hilfreiche Links

Einzelnachweise

- ↑ Sabine Mertsch: Risikomanagement als Konzept zur Risikominimierung am Beispiel der überflutungsgefährdeten Küstengebiete Schleswig-Holsteins. Bonn 2004, S.16.

- ↑ Rolf Meurer: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland: Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214.9, S.16.

- ↑ a b c Rolf Meurer: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland: Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9, S.17.

- ↑ Herre Halbertsma: Terpen tusschen Vlie en Eems. JB Wolters, Groningen 1963.

- ↑ G. Kossack, K. E. Behre, P. Schmidt: Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen an ländlichen und frühstädtischen Siedlungen im deutschen Küstengebiet vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis zum 11. Jahrhundert n. Chr. Hrsg.: Acta Humaniora. Band 1. Weinheim 1984.

- ↑ Kramer, Johann.: Kein Deich, kein Land, kein Leben : Geschichte des Küstenschutzes an der Nordsee. G. Rautenberg, Leer 1989, ISBN 3-7921-0414-8 (worldcat.org).

- ↑ Johann Kramer: Kein Deich, kein Land, kein Leben: Geschichte des Küstenschutzes an der Nordsee. G. Rautenberg, Leer 1989, ISBN 3-7921-0414-8 (worldcat.org [abgerufen am 4. Januar 2018]).

- ↑ Hansjörg Küster: Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa: von der Eiszeit bis zur Gegenwart. C. H. Beck, München 1999, ISBN 3-406-45357-0. S.222.

- ↑ Hansjörg Küster: Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa: von der Eiszeit bis zur Gegenwart. C. H. Beck, München 1999, ISBN 3-406-45357-0. S.224.

- ↑ a b Sabine Mertsch: Risikomanagement als Konzept zur Risikominimierung am Beispiel der überflutungsgefährdeten Küstengebiete Schleswig-Holsteins. Bonn 2004, S.22.

- ↑ Busch, Andreas: Eine alte Landoberfläche und Kulturspuren im Nordstrander Watt. In: Die Küste, 08. Band 8, 1960 (handle.net [abgerufen am 4. Januar 2018]).

- ↑ Johann Kramer: Kein Deich, kein Land, kein Leben: Geschichte des Küstenschutzes an der Nordsee. G. Rautenberg, Leer 1989, ISBN 3-7921-0414-8 (worldcat.org [abgerufen am 4. Januar 2018]).

- ↑ Johann Kramer: Kein Deich, kein Land, kein Leben: Geschichte des Küstenschutzes an der Nordsee. G. Rautenberg, Leer 1989, ISBN 3-7921-0414-8 (worldcat.org [abgerufen am 4. Januar 2018]).

- ↑ Kramer, Johann.: Kein Deich, kein Land, kein Leben : Geschichte des Küstenschutzes an der Nordsee. G. Rautenberg, Leer 1989, ISBN 3-7921-0414-8 (worldcat.org).

- ↑ Daan P. Hallewas: Mittelalterliche Seedeiche im holländischen Küstengebiet. Band 15. ROB, Hildesheim 1984.

- ↑ Karl Lüders, G. Luck: Kleines Küstenlexikon. Hildesheim 1976.

- ↑ T. Huitema: Dijken langs Zee, Rivieren en Kanalen- Kaden on Polders, Droogmakerijen Enz. In: Kosmos. N.V. Uitgevers-Maatschippij Kosmos, Amsterdam-Antwerpen 1947.

- ↑ Johann Kramer: Kein Deich, kein Land, kein Leben: Geschichte des Küstenschutzes an der Nordsee. G. Rautenberg, Leer 1989, ISBN 3-7921-0414-8 (worldcat.org [abgerufen am 4. Januar 2018]).

- ↑ Johann Kramer: Kein Deich, kein Land, kein Leben: Geschichte des Küstenschutzes an der Nordsee. G. Rautenberg, Leer 1989, ISBN 3-7921-0414-8 (worldcat.org [abgerufen am 4. Januar 2018]).

- ↑ Albert Bantelmann: Die Landwirtschaftsentwicklung im nordfriesischen Küstengebiet, eine Funktionschronik durch fünf Jahrtausende. In: Die Küste. Nr. 14. Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen (KFKI), Hamburg 1966.

- ↑ Behre, Karl-Ernst.: Landschaftsgeschichte Norddeutschlands : Umwelt und Siedlung von der Steinzeit bis zur Gegenwart. Wachholtz, Neumünster 2008, ISBN 978-3-529-02499-3 (worldcat.org).

- ↑ a b Karl-Ernst Behre: Landschaftsgeschichte Norddeutschlands. Umwelt und Siedlung von der Steinzeit bis zur Gegenwart. Wachholtz Verlag, Neumünster., ISBN 978-3-529-02499-3, S. 92.

- ↑ NDR: Wie Dithmarscher Bauern den König besiegten. Abgerufen am 22. Januar 2018.

- ↑ Peter Henning Feindt: Umwelt- und Technikkonflikte. 1. Auflage. VS Verl. für Sozialwiss, Wiesbaden 2010, ISBN 978-3-531-17497-6, S. 299.

- ↑ a b c Dirk Meier: Die Nordseeküste. Geschichte einer Landschaft. Boyens, Heide 2006, ISBN 3-8042-1182-8.S.108.

- ↑ a b Dirk Meier: Die Nordseeküste. Geschichte einer Landschaft. Boyens, Heide 2006, ISBN 3-8042-1182-8.S.109.

- ↑ a b Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9, S. 39 (worldcat.org).

- ↑ Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland Vergangenheit und Gegenwart. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden 2000, ISBN 978-3-322-80213-2, S. 39 (worldcat.org).

- ↑ Küster, Hansjörg, 1956-: Nordsee : Geschichte einer Landschaft. Wachholtz, Kiel 2015, ISBN 978-3-529-07604-6, S. 72 (worldcat.org).

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9, S. 39 (worldcat.org).

- ↑ Küster, Hansjörg, 1956-: Nordsee : Geschichte einer Landschaft. Wachholtz, Kiel 2015, ISBN 978-3-529-07604-6, S. 72 (worldcat.org).

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9, S. 39 (worldcat.org).

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9, S. 39 (worldcat.org).

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9, S. 39 (worldcat.org).

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9, S. 39 (worldcat.org).

- ↑ Michael Hütte: Ökologie und Wasserbau. Ökologische Grundlagen von Gewässerverbauung und Wasserkraftnutzung. 1. Auflage. Vieweg+Teubner Verlag, Berlin 2000, ISBN 978-3-528-02583-0, S. 133.

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9, S. 40 (worldcat.org).

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9, S. 40 (worldcat.org).

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9 (worldcat.org).

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9 (worldcat.org).

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9 (worldcat.org).

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9 (worldcat.org).

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9 (worldcat.org).

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9 (worldcat.org).

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9 (worldcat.org).

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9 (worldcat.org).

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9 (worldcat.org).

- ↑ Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9 (worldcat.org).

- ↑ a b Meurer, Rolf.: Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland : Vergangenheit und Gegenwart. Parey, Berlin 2000, ISBN 978-3-322-80214-9 (worldcat.org).

- ↑ a b Dietmar Wienholdt: Planungen und Maßnahmen des Landes Schleswig-Holstein für den Küstenschutz. Küstenschutz heute und morgen. Vortragsveranstaltung am 3.11.08 in Niebüll. In: Hans Otto Meier (Hrsg.): Nordfriesland im Gespräch. Nr. 6, 2008.

- ↑ a b Dirk Meier: Schleswig-Holsteins Küsten im Wandel. Von der Eiszeit zur globalen Klimaerwärmung. Heide 2007.

- ↑ a b Fachplan Küstenschutz Sylt. 2015, abgerufen am 17. Januar 2018.

- ↑ a b Melanie Steur-Fiener: Tetrapoden auf Sylt: Die vierarmigen Kolosse ziehen um | shz.de. In: shz. (shz.de [abgerufen am 17. Januar 2018]).

- ↑ Kieler Nachrichten, Kiel, Schleswig-Holstein, Germany: Wie Sylt um seine Küste kämpft. Abgerufen am 17. Januar 2018.

- ↑ a b Küstenschutz auf Sylt. Sandaufspülungen 2017. Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH), abgerufen am 17. Januar 2018.