„Schaben“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Meloe (Diskussion | Beiträge) →Innere Systematik: auf den neueseten Stand gebracht. Z.T. die synonymisierten, aber verbreiteten Namen stehen lassen (neuer Name als Syn. angefügt) |

Meloe (Diskussion | Beiträge) äußere Systematik neu gefasst |

||

| Zeile 63: | Zeile 63: | ||

=== Äußere Systematik === |

=== Äußere Systematik === |

||

Innerhalb der Forschung besteht inzwischen große Einigkeit, dass die Schaben, die [[Termiten]] und die [[Fangschrecken]] eine gemeinsame Verwandtschaftsgruppe bilden. Diese wird meist als Überordnung betrachtet und [[Dictyoptera]] genannt. [[Willi Hennig|Hennig]] hatte diese Gruppierung schon 1969 erkannt<ref>von ihm Blattopteroidea genannt: Willi Hennig: Die Stammesgeschichte der Insekten. Kramer Verlag, 1969</ref>. Morphologisch ist die Gruppe z.B. durch eine besondere Struktur des [[Tentorium]]<ref>Klaus-Dieter Klass (2007): The tentorium and anterior head sulci in Dictyoptera and Mantophasmatodea (Insecta). Zoologischer Anzeiger Volume 246, Issue 3: 205–234. {{doi|10.1016/j.jcz.2007.06.001}}</ref> und dadurch gekennzeichnet, dass die Eier in einer Umhüllung, der sog. [[Oothek]], abgelegt werden (bei Termiten reduziert, als Relikt nur bei [[Mastotermes darwiniensis]] erhalten). Auch molekulare Stammbäume ergaben regelmäßig die Zusammengehörigkeit der Dictyoptera (z.B.<ref>Ward C. Wheeler, Michael Whiting, Quentin D. Wheeler,James M. Carpenter (2001): The Phylogeny of the Extant Hexapod Orders. Cladistics 17: 113–169. {{doi|10.1006/clad.2000.0147}}</ref>). Die Dictyoptera selbst gehören in eine Verwandtschaftsgruppe morphologisch urtümlicher Insektenordnungen, die als Polyneoptera bezeichnet werden. Die genaue Verwandschaft innerhalb der Polyneoptera ist noch unsicher und zwischen verschiedenen Studien nicht stabil. |

|||

Sowohl ihre Einordnung in die klassische [[Systematik (Biologie)|Systematik]] als auch der wissenschaftliche Name der Schaben variieren je nach Quelle. Neben Blattodea finden sich auch immer noch die Namen Blattaria oder Blattariae. Die Merkmale, die den Schaben gemeinsam sind, gelten als ursprüngliche Merkmale vieler Insektengruppen, worauf auch [[Fossil]]ienfunde hindeuten. Es fehlen dagegen abgeleitete Merkmale ([[Autapomorphie]]n), die das [[Taxon]] Schaben begründen könnten. Daher geht man heute davon aus, dass es sich bei ihnen nicht um eine natürliche Gruppe ([[Monophylie]]) handelt. Wahrscheinlich stellen sie stattdessen eine Zusammenfassung mehrerer Entwicklungslinien dar, die sich nacheinander abgespalten haben und von denen sich schließlich auch die [[Termiten]] und/oder die [[Fangschrecken]] abgespalten haben. Dies kann als [[Kladogramm]] wie folgt dargestellt werden, wobei sowohl die Anzahl der Entwicklungslinien der Schaben als auch die [[Dichotom|dichotome]] Ab- bzw. Aufspaltung der Termiten und Fangschrecken diskutiert wird: |

|||

Während die Existenz der Dictyoptera kaum noch angezweifelt wird, gab es um die Plazierung und die Stellung der drei klassischen Ordnungen zueinander innerhalb dieser Gruppe lange Streit. Die Monphylie der Termiten und der Fangschrecken ist innerhalb der Forschung dabei kaum strittig. Problematisch ist aber die Position der Schaben. Insbesondere molekulare Stammbäume deuten dabei schon lange darauf hin, dass die Schaben bezüglich der Termiten paraphyletisch sind. Das bedeutet, die Termiten sind vermutlich nichts anderes als eine besondere Entwicklungslinie innerhalb der Schaben. Sie werden daher heute nicht mehr als Ordnung, sondern als Überfamilie oder Familie und als zu den Schaben gehörig betrachtet<ref>Daegan Inward, George Beccaloni, Paul Eggleton (2007): Death of an order: a comprehensive molecular phylogenetic study confirms that termites are eusocial cockroaches. Biology Letters 3: 331-335. {{doi|10.1098/rsbl.2007.0102}}</ref><ref>Nathan Lo, Michael S Engel, Stephen Cameron, Christine A Nalepa, Gaku Tokuda, David Grimaldi, Osamu Kitade, Kumar Krishna, Klaus-Dieter Klass, Kiyoto Maekawa, Toru Miura and Graham J. Thompson (2007): Save Isoptera: A comment on Inward et al. Biol. Letters 3, 562-563. {{doi|10.1098/rsbl.2007.0264}}</ref><ref>Steffen Roth, Bastian Fromm, Gerd Gäde, Reinhard Predel (2008): A proteomic approach for studying insect phylogeny: CAPA peptides of ancient insect taxa (Dictyoptera, Blattoptera) as a test case. BMC Evolutionary Biology 9: 50 {{doi|10.1186/1471-2148-9-50}} open access</ref>. Obwohl es gegenteilige Auffassungen gibt, hat die Mehrzahl der Studien die Schabenfamilie [[Cryptocercus|Cryptocercidae]] als Schwestergruppe der Termiten identifiziert. Einer verbreiteten Meinung nach sind die übrigen Schaben die Schwestergruppe dieser Klade aus Cryptocercus + Isoptera<ref>L.L. Deitz, C. Nalepa, K. D. Klass (2003): Phylogeny of the Dictyoptera re-examined (Insecta). Entomologische Abhandlungen (Dresden) 61(1):69-91.</ref>. Andere Forscher haben andere Gruppierungen aufgestellt (z.B.<ref>Barbara L. Thorne & James M. Carpenter (1992): Phylogeny of the Dictyoptera. Systematic Entomology 17: 253–268. {{doi|10.1111/j.1365-3113.1992.tb00336.x}}</ref>). |

|||

Damit ergibt sich folgender möglicher Stammbaum: |

|||

{{Klade |

{{Klade |

||

|label1= |

|label1=Dictyoptera |

||

|1={{Klade |

|1={{Klade |

||

|label1= |

|label1= Blattodea |

||

|1={{Klade |

|1={{Klade |

||

|1= Schaben |

|1= übrige '''Schaben''' ("Blattaria") |

||

|label2= N.N. |

|label2= N.N. |

||

|2={{Klade |

|2={{Klade |

||

|1= |

|1= [[Termiten]] |

||

| ⚫ | |||

|label2= N.N. |

|||

|2={{Klade |

|||

|1= Schaben 3 |

|||

|2= [[Termiten]] (Isoptera) |

|||

}} |

|||

}} |

}} |

||

}} |

}} |

||

|2= [[Fangschrecken]] (Mantodea) |

|2= [[Fangschrecken]] (Mantodea) |

||

}} |

|||

}} |

|||

Manche Systematiker fassen die Schaben und die Fangschrecken in dem Taxon Oothecaria<ref name="Urania">K. Günther, H.-J. Hannemann, F. Hieke, E. Königsmann & H. Schuman: ''Urania Tierreich - Insekten.'' Urania-Verlag, Leipzig, Jena, Berlin 1994, ISBN 3-332-00498-0</ref> oder in der Überordnung Dictyoptera zusammen.<ref name="Blattodea Species File Online"/> Andere ordnen diese gemeinsam mit den Termiten (und den [[Bodenläuse]]n) in die Oothecariformia ein:<ref name="Pterygota">[[Oliver Zompro]]: ''Das System der geflügelten Insekten (Pterygota)'', Arthropoda 16 (1) März 2008, Sungaya-Verlag Kiel. {{ISSN|0943-7274}}</ref> |

|||

{{Klade |

|||

|label1=Oothecariformia |

|||

|1={{Klade |

|||

|label1= N.N. |

|||

|1={{Klade |

|||

| ⚫ | |||

|label2= N.N. |

|||

|2={{Klade |

|||

|1= [[Termiten]] (Isoptera) |

|||

|2= [[Bodenläuse]] (Zoraptera) |

|||

}} |

|||

}} |

|||

|2= [[Fangschrecken]] (Mantodea) |

|||

}} |

|||

}} |

|||

Alternativ ist auch die folgende [[Systematik der Insekten#Das Phylogenetische System der Insekten|Systematik]] zu finden, welche die Schaben auch in die nähere Verwandtschaft der [[Ohrwürmer]] stellt. Das Fragezeichen, „?“, kennzeichnen die aktuell diskutierte und umstrittene Position der [[Grillenschaben]]: |

|||

{{Klade |

|||

|label1=[[Blattoptriaformes]] |

|||

|1={{Klade |

|||

|label1= N.N. |

|||

|1={{Klade |

|||

|1= [[Ohrwürmer]] (Dermaptera) |

|||

|label2= [[Blattopteroida]] |

|||

|2={{Klade |

|||

|1= [[Fangschrecken]] (Mantodea) |

|||

|label2= [[Blattodea]] |

|||

|2={{Klade |

|||

|1= '''Schaben''' (Blattariae) |

|||

|2= [[Termiten]] (Isoptera) |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

|2= ? [[Grillenschaben]] (Notoptera o. Grylloblattodea) |

|||

}} |

}} |

||

}} |

}} |

||

Version vom 10. Januar 2012, 16:41 Uhr

| Schaben | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Madagaskar-Fauchschabe | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Blattodea | ||||||||||||

| Brunner von Wattenwyl, 1882 |

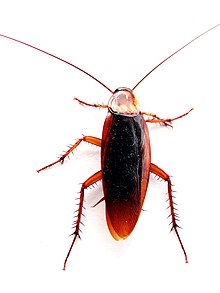

Die Schaben (Blattodea) sind eine Ordnung hemimetaboler Insekten.

Merkmale

Die Körperlänge der Tiere beträgt zwischen 5 und über 100 Millimetern. Als größte rezente Art galt lange Zeit Megaloblatta blaberoides mit 95 Millimetern Körperlänge und einer Flügelspannweite von maximal 170 Millimetern. Im Jahr 2005 wurde auf Borneo jedoch eine noch größere Art entdeckt, die eine Körperlänge von über 100 Millimetern aufweist.

Der Körper der Tiere ist abgeplattet. Auffällig ist ein großer Halsschild (Pronotum), der den gesamten Kopf bedeckt. Die Mundwerkzeuge sind beißend-kauend und die Antennen meist lang und fadenförmig. Bei beiden Geschlechtern kommen so genannte Stinkdrüsen im Hinterleib vor, außerdem auffällig sind die gegliederten Hinterleibsanhänge (Cerci). Wie alle Insekten, besitzen Schaben Tracheen zum Atmen und für den Sauerstofftransport. Bei Schaben sind diese mit bis zu 17 kontraktilen Bereichen (durch Muskelaktion zusammenziehbare Bereiche) ausgestattet, welche verschiedene Körperteile wie z. B. die Fühler, Beine usw. versorgen.

Schaben verfügen wie die meisten Insekten über zwei Paar häutige Flügel, wobei die vorderen, etwas derberen und lederartigen Deckflügel (Tegmina) die zarteren Hinterflügel bedecken. Häufig sind nur bei männlichen Tieren die Flügel ausgebildet, während diese bei den Weibchen verkümmert sind, doch auch Arten ganz ohne Flügel sind nicht selten. Das Flugvermögen der Schaben ist daher überwiegend gering, dafür sind jedoch ihre Laufbeine sehr gut entwickelt.

Vorkommen

Derzeit sind etwa 4560 Schabenarten bekannt.[1] Davon leben in Mitteleuropa nur 15 Arten, die meisten anderen findet man in den Tropen und Subtropen.

Die Schaben sind meist nachtaktiv oder leben in dunklen Lebensräumen, einige Arten leben auch in Ameisenbauten (Ameisengäste). Die bekanntesten Arten in Mitteleuropa wie die Gemeine Küchenschabe (Blatta orientalis), auch Kakerlake genannt, und die Deutsche Schabe (Blattella germanica) stammen ursprünglich aus den Tropen. In menschlichen Behausungen finden sie oft ideale Lebensbedingungen und wurden daher in die ganze Welt verschleppt. Vor allem in Wäldern sind auch in Mitteleuropa einige frei lebende Arten anzutreffen, beispielsweise die Gemeine Waldschabe (Ectobius lapponicus), die im Gegensatz zu den eingeschleppten Arten keine Schädlinge, sondern relativ unauffällige Bodenbewohner sind.

Ernährung

Schaben ernähren sich von unterschiedlichsten Stoffen pflanzlicher und tierischer Herkunft. Einige Arten können bis zu drei Monate ohne Nahrung und einen Monat ohne Wasser überleben.

Fortpflanzung und Entwicklung

Die Weibchen der Schaben locken die Männchen durch einen Duftstoff (Pheromon) an, diese besitzen ebenfalls "Duftdrüsen", aus denen sie einen paarungsstimulierenden Duftstoff abgeben. Danach kommt es bei vielen Arten zu einem komplizierten Paarungsspiel, bei dem die männlichen Geschlechtsorgane regelrecht in die weiblichen Entsprechungen eingeklinkt werden.

Die Eier werden in artspezifischen Eipaketen (Ootheken) abgelegt oder bei einigen Arten, wie bei der Argentinischen Schabe (Blaptica dubia), über den gesamten Zeitraum bis zum Schlüpfen von den Weibchen in einer speziell ausgebildeten Genitaltasche getragen. Die Entwicklung der Nymphen verläuft über maximal 13 Stadien und kann bis zu einem Jahr dauern.

Das Weibchen der Gemeinen Küchenschabe (Blatta orientalis) produziert ca. 12 mm lange dunkelbraune, glattwandige Eikapseln, an denen eine Naht auffällt. Sie legt 16 Eier in jeder Eikapsel, die sie nicht ganz zwei Tage am Körper trägt. Die Entwicklung vom Ei über die Larve zum Vollinsekt dauert insgesamt 600 Tage.

Natürliche Feinde

Schaben stehen (wie die meisten Insekten) am unteren Ende der Nahrungskette und haben demnach eine Vielzahl natürlicher Feinde wie Spinnentiere, andere Insekten (z. B. Fangheuschrecken, Ameisen), Wirbeltiere (z. B. Vögel oder Echsen) sowie eine Vielzahl von Bakterien und Pilzen.

Besonders nennenswert ist ein natürlicher Feind der amerikanischen Großschaben, die Juwelwespe. Diese verwandelt die Schabe durch eine gezielte Giftinjektion ins Gehirn der Schabe in einen zombieähnlichen Zustand ohne Fluchtreflex. Anschließend baut sie das bewegungsunfähige und anscheinend verwirrte Tier in eine Bruthöhle ein und legt zum Schluss ein Ei auf dem Körper des Wirtes ab. Die geschlüpfte Larve ernährt sich vom Gewebe der Schabe und dringt schließlich in den Wirt ein. Dort angekommen ernährt sie sich von den inneren Organen des Wirtes bis dieser verendet. Nach der Verpuppung schlüpft schließlich eine neue Juwelwespe aus dem leeren Chitinpanzer der Schabe und der Kreislauf beginnt von Neuem.

Systematik

wissenschaftliche Benennung

Die Taxonomie der Schaben ist verworren. Die Namen Blattodea Brunner von Watttenwyl, 1882 und Blattaria Latreille, 1810 (in älterer Literatur oft wie im Original Blattariae geschrieben) werden beide auch in aktuellen wissenschaftlichen Veröffentlichungen nebeneinander gebraucht. Gelegentlich taucht vor allem im deutschen Sprachraum auch der Name Blattoptera auf, dessen taxonomische Basis rätselhaft ist, er geht vermutlich auf Horst Bohn zurück. Auch die meist als Überordnung aufgefassten Dictyoptera (auct nec Leach, 1818) werden von manchen Autoren als Ordnung betrachtet. Auf Hennig[2] geht die Lösung zurück, die rezenten Schaben Blattaria zu nennen und den Namen Blattodea für das übergeordnete Taxon (unter Einschluss der Termiten) zu reservieren. Allerdings war Hennig von der Monophylie der rezenten Schaben überzeugt. Nach den neueren Erkenntnissen wären die Blattaria in dieser Form ein nach den Regeln der phylogenetischen Systematik ungültiges (paraphyletisches) Taxon.

Äußere Systematik

Innerhalb der Forschung besteht inzwischen große Einigkeit, dass die Schaben, die Termiten und die Fangschrecken eine gemeinsame Verwandtschaftsgruppe bilden. Diese wird meist als Überordnung betrachtet und Dictyoptera genannt. Hennig hatte diese Gruppierung schon 1969 erkannt[3]. Morphologisch ist die Gruppe z.B. durch eine besondere Struktur des Tentorium[4] und dadurch gekennzeichnet, dass die Eier in einer Umhüllung, der sog. Oothek, abgelegt werden (bei Termiten reduziert, als Relikt nur bei Mastotermes darwiniensis erhalten). Auch molekulare Stammbäume ergaben regelmäßig die Zusammengehörigkeit der Dictyoptera (z.B.[5]). Die Dictyoptera selbst gehören in eine Verwandtschaftsgruppe morphologisch urtümlicher Insektenordnungen, die als Polyneoptera bezeichnet werden. Die genaue Verwandschaft innerhalb der Polyneoptera ist noch unsicher und zwischen verschiedenen Studien nicht stabil.

Während die Existenz der Dictyoptera kaum noch angezweifelt wird, gab es um die Plazierung und die Stellung der drei klassischen Ordnungen zueinander innerhalb dieser Gruppe lange Streit. Die Monphylie der Termiten und der Fangschrecken ist innerhalb der Forschung dabei kaum strittig. Problematisch ist aber die Position der Schaben. Insbesondere molekulare Stammbäume deuten dabei schon lange darauf hin, dass die Schaben bezüglich der Termiten paraphyletisch sind. Das bedeutet, die Termiten sind vermutlich nichts anderes als eine besondere Entwicklungslinie innerhalb der Schaben. Sie werden daher heute nicht mehr als Ordnung, sondern als Überfamilie oder Familie und als zu den Schaben gehörig betrachtet[6][7][8]. Obwohl es gegenteilige Auffassungen gibt, hat die Mehrzahl der Studien die Schabenfamilie Cryptocercidae als Schwestergruppe der Termiten identifiziert. Einer verbreiteten Meinung nach sind die übrigen Schaben die Schwestergruppe dieser Klade aus Cryptocercus + Isoptera[9]. Andere Forscher haben andere Gruppierungen aufgestellt (z.B.[10]).

Damit ergibt sich folgender möglicher Stammbaum:

| Dictyoptera |

| ||||||||||||||||||

Innere Systematik

(Blaberus craniifer)

Unterfamilie Blaberinae

(Blattella germanica)

Unterfamilie Blattellinae

(Ectobius lapponicus)

Unterfamilie Ectobiinae

(Ectobius vittiventris)

Unterfamilie Ectobiinae

Unterfamilie Blattinae

In der klassischen Systematik werden die Schaben in eine Reihe von Familien innerhalb von mindestens drei Überfamilien aufgespalten. Die meisten dieser Familien beinhalten neben den hier aufgeführten Unterfamilien auch noch eine erhebliche Anzahl Gattungen die derzeit in keine dieser Unterfamilien eingeordnet werden (Stand Januar 2012). Die folgende bis auf die Ebene der Unterfamilien dargestellte Übersicht folgt der Taxonomischen Datenbank der Schaben. Außerdem werden noch einige bekanntere Arten eingeordnet oder im Bild gezeigt:[11]

- Überfamilie: Blaberoidea

- Blaberidae

- Blaberinae

- Argentinische Schabe (Blaptica dubia (Serville, 1838))

- Diplopterinae

- Epilamprinae

- Geoscapheinae

- Australische Großschabe (Macropanesthia rhinoceros Saussure, 1895)

- Gyninae

- Oxyhaloinae

- Madagaskar-Fauchschabe (Gromphadorhina portentosa (Schaum, 1853))

- Panchlorinae

- Panesthiinae

- Paranauphoetinae

- Perisphaeriinae

- Pycnoscelinae

- Zetoborinae

- Blaberinae

- Blattellidae (syn. Ectobiidae)

- Blaberidae

- Überfamilie: Blattoidea

- Blattidae

- Archiblattinae

- Blattinae

- Amerikanische Großschabe (Periplaneta americana (Linnaeus, 1758))

- Braune Schabe (Periplaneta brunnea Burmeister, 1838)

- Rauchbraune Großschabe (Periplaneta fuliginosa Serville, 1839)

- Macrocercinae

- Polyzosteriinae

- Florida-Skunk-Schabe (Eurycotis floridana (Walker, 1868))

- Lamproblattidae

- Tryonicidae

- Cryptocercidae

- Blattidae

- Überfamilie: Termitoidea (früher: Ordnung Isoptera; vgl. Termiten)

- Überfamilie: Polyphagoidea (syn. Corydioidea)

- Polyphagidae (syn. Corydiidae)

- Euthyrrhaphinae

- Holocompsinae

- Latindiinae

- Polyphaginae (syn. Corydiinae)

- Tiviinae

- Nocticolidae

- Polyphagidae (syn. Corydiidae)

Weblinks

- Wilfrieds Schädlings Lexikon (deutsch)

- Ausführliche Infos, nicht nur über Schaben (deutsch)

- Insektenfibel (deutsch)

- The Blattodea or Cockroaches (englisch)

- Bestimmungshilfe für die im Freiland vorkommenden Schaben des Saarlandes (deutsch)

- Die Marionettenspieler, in: Gehirn & Geist, 1-2/2010, S. 62-67 von Simone Einzmann

Quellen

- ↑ Beccaloni, G. W.: Blattodea Species File Online. 2007. Version 1.2/3.5. World Wide Web electronic publication. http://Blattodea.SpeciesFile.org (abgerufen am 15. März 2010) (Englisch)]

- ↑ Willi Hennig: Die Stammesgeschichte der Insekten. Kramer Verlag, 1969.

- ↑ von ihm Blattopteroidea genannt: Willi Hennig: Die Stammesgeschichte der Insekten. Kramer Verlag, 1969

- ↑ Klaus-Dieter Klass (2007): The tentorium and anterior head sulci in Dictyoptera and Mantophasmatodea (Insecta). Zoologischer Anzeiger Volume 246, Issue 3: 205–234. doi:10.1016/j.jcz.2007.06.001

- ↑ Ward C. Wheeler, Michael Whiting, Quentin D. Wheeler,James M. Carpenter (2001): The Phylogeny of the Extant Hexapod Orders. Cladistics 17: 113–169. doi:10.1006/clad.2000.0147

- ↑ Daegan Inward, George Beccaloni, Paul Eggleton (2007): Death of an order: a comprehensive molecular phylogenetic study confirms that termites are eusocial cockroaches. Biology Letters 3: 331-335. doi:10.1098/rsbl.2007.0102

- ↑ Nathan Lo, Michael S Engel, Stephen Cameron, Christine A Nalepa, Gaku Tokuda, David Grimaldi, Osamu Kitade, Kumar Krishna, Klaus-Dieter Klass, Kiyoto Maekawa, Toru Miura and Graham J. Thompson (2007): Save Isoptera: A comment on Inward et al. Biol. Letters 3, 562-563. doi:10.1098/rsbl.2007.0264

- ↑ Steffen Roth, Bastian Fromm, Gerd Gäde, Reinhard Predel (2008): A proteomic approach for studying insect phylogeny: CAPA peptides of ancient insect taxa (Dictyoptera, Blattoptera) as a test case. BMC Evolutionary Biology 9: 50 doi:10.1186/1471-2148-9-50 open access

- ↑ L.L. Deitz, C. Nalepa, K. D. Klass (2003): Phylogeny of the Dictyoptera re-examined (Insecta). Entomologische Abhandlungen (Dresden) 61(1):69-91.

- ↑ Barbara L. Thorne & James M. Carpenter (1992): Phylogeny of the Dictyoptera. Systematic Entomology 17: 253–268. doi:10.1111/j.1365-3113.1992.tb00336.x

- ↑ [1] Blattodea Species File Online