Reichsburg Trifels

| ||

|---|---|---|

| Alternativname(n) | Trifels | |

| Staat | Deutschland | |

| Entstehungszeit | vor 1081 | |

| Burgentyp | Höhenburg, Felslage | |

| Erhaltungszustand | nicht originalgetreu teilrestauriert | |

| Ständische Stellung | Reichsburg | |

| Geographische Lage | 49° 12′ N, 7° 59′ O | |

| Höhenlage | 494 m ü. NHN | |

|

| ||

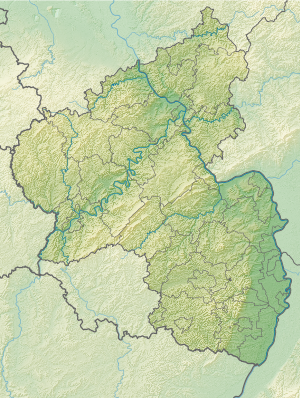

Die Reichsburg Trifels ist eine Felsenburg im Pfälzerwald (Rheinland-Pfalz) oberhalb der südpfälzischen Kleinstadt Annweiler. Im Hochmittelalter hatte sie zwei Jahrhunderte lang, von 1113 bis wahrscheinlich 1310, den Status einer Reichsburg. Sie ist ein geschütztes Kulturgut nach der Haager Konvention.[1]

Geographie

Geographische Lage

Die Höhenburg auf dem 494 m ü. NHN hohen Sonnenberg steht auf einem dreifach gespaltenen Buntsandsteinfelsen, der 145 m lang, 40 m breit und 50 m hoch ist. Von dieser steinernen Basis stammt auch der Name der Burg, der „dreifacher Fels“ bedeutet. Beim Sonnenberg handelt es sich um einen der typischen oben abgerundeten Felsenberge des Wasgaus, der vom Südteil des Pfälzerwaldes und dem Nordteil der Vogesen gebildet wird.

Umgebung

Der Trifels und seine beiden ruinösen Schwesterburgen Anebos und Scharfenberg (auch „Münz“), die auf zwei Bergen unmittelbar südöstlich der Reichsburg liegen, sind das Wahrzeichen von Annweiler, das sich gut 300 Meter unterhalb des Trifels im Tal der Queich ausbreitet. Die Gegend bietet auf engem Raum eine Anzahl weiterer Burgen, von denen vor allem die knapp vier Kilometer entfernte Madenburg in engeren Beziehungen zum Trifels stand.

Bedeutung

Der Trifels spielt eine teilweise herausragende Rolle in der Geschichte der Adelsgeschlechter der Salier, der Staufer, der Wittelsbacher und des Hauses Pfalz-Zweibrücken, das eine Seitenlinie der Wittelsbacher darstellte.

Auf dem überwiegend nicht originalgetreu wieder aufgebauten Trifels können die Nachbildungen der Reichskleinodien des Heiligen Römischen Reiches besichtigt werden. Die Originale befinden sich im Kunsthistorischen Museum Wien; dort sind sie in der Schatzkammer der Hofburg ausgestellt. Berg und Burg zählen zu den vorrangigen touristischen Ausflugszielen in der Pfalz. Der Trifels ist dort mit über 100.000 Besuchern pro Jahr nach dem Hambacher Schloss (200.000) die am zweithäufigsten frequentierte Burg. Diese Stellung verdankt der Trifels seiner Bedeutung im Mittelalter, besonders während der Stauferzeit im 12. und 13. Jahrhundert. Die Reichsburg war damals für anderthalb Jahrhunderte Mittelpunkt historischer Ereignisse.

Das größte Interesse neben den Reichskleinodien weckt noch heute die Gefangenschaft des englischen Königs Richard Löwenherz, die hinsichtlich des Trifels allerdings nur für eine Zeitspanne von drei Wochen (vom 31. März bis zum 19. April 1193) mit Sicherheit belegt ist. Nicht historisch verbürgt wird die Begebenheit in der Blondelsage erzählt.

Einer weiteren Sage nach, die der bekannteren Kyffhäusersage ähnelt, soll im Trifels ein Kaiser schlafen. Nach der ältesten Version der Sage handelt es sich um Friedrich II., in jüngeren Versionen nehmen auch Friedrich Barbarossa bzw. Karl der Große diese Rolle ein. Die inhaltlich, zeitlich und lokal unterschiedlich auftretenden Versionen der Sage haben offensichtlich alle ihren Ursprung im lange vorherrschenden Volksglauben an die Rückkehr eines Friedenskaisers.

Die historische Bedeutung des Trifels wurde in den 1960er Jahren innerhalb der Briefmarkenserie Deutsche Bauwerke aus zwölf Jahrhunderten zweimal gewürdigt. Der Vergleich der Abbildungen belegt, dass vor der Gestaltung der zweiten Marke der Hauptturm erhöht wurde.

-

Nachbildungen der Reichskleinodien auf dem Trifels

-

Briefmarke 1965

-

Briefmarke 1967

In seinem 2013 erschienenen Roman Die Burg der Könige greift Oliver Pötzsch die einstige Bedeutung des Trifels auf und lässt die Burg in der Zeit von Reformation und Bauernkriegen noch einmal eine Hauptrolle spielen im Kampf um die politische Vorherrschaft in Europa.

Anlage

-

Stauferstele in der Vorburg

-

Kaisersaal im Palas, 1938–1946 nicht originalgetreu rekonstruiert

-

Buckelquader und Chorerker der Kapelle am Hauptturm

-

Figürliche Darstellungen am Kapellenerker

-

Blick in die Burgkapelle

Geschichte

Zeittafel

| Aufstieg | |

|---|---|

| 1081 | Erste Erwähnung in einer Schenkungsurkunde |

| 1113 | Reichsburg |

| 1125 | Verwahrung der Reichskleinodien durch Herzog Friedrich von Schwaben nach dem Tod von Kaiser Heinrich V. |

| ca. 1190 | Bau des Hauptturmes |

| 1193(–1194?) | Gefangenschaft des englischen Königs Richard Löwenherz (→ Bericht über die Gefangennahme und Sage über die Befreiung) |

| 1194 | Ausgangspunkt des Feldzuges von Kaiser Heinrich VI. gegen die Normannen und anschließend Hort des erbeuteten Normannenschatzes |

| 1208 | Verwahrung der Reichskleinodien durch den Speyerer Bischof Konrad III. von Scharfenberg, der zugleich Kanzler des Reiches war, nach der Ermordung des Königs Philipp von Schwaben |

| 1219 | Vergabe der Stadtrechte an die Siedlung Annweiler mit Verleihung des Münzrechts zugunsten des Trifels |

| ca. 1230 | Zweite Bauphase des Palas, Bau des Brunnenturms und Baubeginn der Ringmauer |

| 1241 | Trifels eines der steuerlich ergiebigsten Besitztümer der Krone |

| 1246–98 | Verwahrung der Reichskleinodien |

| Niedergang | |

| ab 1310 | Verpfändung der Reichsburg an wechselnde Territorialherren |

| ab 1400 | Zunehmender Bedeutungsverlust |

| 1410 | Übertragung an das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken |

| 1602 | Zerstörung durch Blitzschlag; Aufgabe und allmählicher Verfall der Burg |

| Wiederaufbau | |

| 1841 | Beginn des Wiederaufbaus durch das Königreich Bayern |

| 1866 | Gründung des Trifelsvereins |

| 1935 | Ausgrabung vor dem Hauptturm |

| 1937 | Auftrag des bayerischen Ministerpräsidenten Ludwig Siebert: Ausbau der Burg zu einer „nationalen Weihestätte“ |

| ab 1938 | Mehrjährige Neubauarbeiten am Palas |

| 1954/55 | Bau des ersten Kastellanshauses und Ergänzung der Ringmauern |

| 1960 | Bau des zweiten Kastellanshauses |

| 1964–66 | Erhöhung des Hauptturms |

| 1973/74 | Einsturz und Neubau der nördlichen Ringmauer |

Anfänge

Die Burg stammt vermutlich aus dem 11. Jahrhundert, 1081 wurde sie erstmals erwähnt. Damals war sie im Besitz eines Edlen namens Diemar, der im Investiturstreit auf der Seite der Kaisergegner stand. Später zog er sich ins Kloster Hirsau zurück und übertrug den Trifels dem Gegenkönig Hermann von Salm. Diemar entstammte dem Adelsgeschlecht der Reginbodonen, in dessen Hand sich unter anderem die Grafschaft im badischen Ufgau befand.[2] In den Besitz des Trifels sowie der nahen Madenburg soll Diemar durch die Ehe mit einer Schwester des Speyerer Bischofs Johann von Kraichgau aus dem Hause der Zeisolf-Wolframe gelangt sein. Die Mutter Johanns war nach den Speyerer Annalen eine Schwester von Kaiser Heinrich IV., Diemars Frau also eine Nichte des Kaisers.

Reichsburg

Im Jahr 1112 kam es zum Streit zwischen Kaiser Heinrich V. und seinem vormaligen Freund und Kanzler, dem Mainzer Erzbischof Adalbert von Saarbrücken, um den Besitz von Trifels und Madenburg. Offenbar verfocht Adalbert Erbschaftsinteressen seiner Familie, denn sein Bruder Friedrich war verheiratet mit einer Enkelin Diemars von Trifels und Tochter des reginbodonischen Grafen Dietmar von Selbold-Gelnhausen.[2] 1113 musste Adalbert den Trifels an den Kaiser übergeben und wurde von diesem bis 1115 in Haft genommen, die er zum Teil auf dem Trifels verbrachte.

Prominentester Gefangener auf der Burg Trifels war indessen König Richard von England, genannt Richard Löwenherz, der 1192 auf der Heimreise vom Dritten Kreuzzug in Erdberg bei Wien gefangengenommen und 1193 an Kaiser Heinrich VI. ausgeliefert wurde. Der Inhaftierte kam nach fast zwei Jahren, von denen er mindestens drei Wochen, möglicherweise aber auch ein knappes Jahr, auf dem Trifels verbrachte, gegen ein horrendes Lösegeld am 4. Februar 1194 frei. In der Blondelsage wurde die Schmach später in eine ruhmvolle Befreiung des Königs umgedeutet.

Weiterer bedeutender Gefangener war der Kölner Erzbischof Bruno von Sayn, der um 1206 von König Philipp von Schwaben zunächst auf dem Trifels,[3] später in der Burg Alt-Ems im Vorarlberg festgehalten wurde.

Ob fürstliche Gefangene ihre Haftzeit auf dem Trifels tatsächlich in dem aus dem gewachsenen Fels gehauenen Verlies verbringen mussten, ist fraglich. Eher ist davon auszugehen, dass die Gefangenschaft mehr einer Internierung glich und es den Häftlingen an nichts fehlte, wenn man von der freien Wahl des Aufenthaltsortes absieht.

Im Zeitraum zwischen 1125 und 1298 wurden mehrmals die Reichskleinodien (auch „Reichsinsignien“), also Krone, Reichsapfel und Zepter, auf der Burg aufbewahrt.[4] Dies geschah meist bei einer Thronvakanz, bis ein neuer Herrscher gewählt war.[5] Eine hervorgehobene Rolle als Wächter der Reichskleinodien spielten zu dieser Zeit die Zisterziensermönche der nahen Abtei Eußerthal, die auf dem Trifels auch den Gottesdienst versahen.

Niedergang

Gegen Ende der Stauferdynastie im 13. Jahrhundert verlor der Trifels an Bedeutung. Ab 1410 gehörte er zum durch Erbgang entstandenen wittelsbachischen Herzogtum Pfalz-Zweibrücken. 1602 wurde die Burg durch ein Feuer nach einem Blitzschlag größtenteils zerstört. Während der ersten Hälfte des Dreißigjährigen Krieges diente die Burgruine noch als Zufluchtsstätte, bis sie 1635 nach Ausbruch der Pest endgültig verlassen wurde. Die Burgkapelle war anscheinend auch später noch benutzbar, denn 1786 erhielt dort Freiherr Joseph von Laßberg von seinem Onkel den Ritterschlag. Später wurde die Anlage als Steinbruch missbraucht, das heißt, die Bevölkerung der Umgebung nutzte die Steine der Burg zum Häuserbau.

Sanierung

1841 leitete das Königreich Bayern, zu dem die Pfalz seit 1816 gehörte, erste Sanierungsmaßnahmen ein. 1866 wurde der Trifelsverein gegründet, der fortan weiteren Steindiebstahl verhinderte.

Auch die Machthaber in der Zeit des Nationalsozialismus (1933–1945) fanden Gefallen am Trifels und bauten ihn ab 1938 wieder auf. Da über den mittelalterlichen Bauzustand der Burg trotz einer vorausgehenden Ausgrabungskampagne wenig in Erfahrung zu bringen war, wurde der Palas nach Plänen von Rudolf Esterer im Stil süditalienischer Kastellburgen der Stauferzeit als neu geschaffene „nationale Weihestätte“ gestaltet. Hierbei ging es den Nationalsozialisten nicht um eine möglichst realistische Rekonstruktion, sondern um eine Glorifizierung der deutschen Geschichte und die eigene Legitimierung.[6] Die weitgehend freie Neuschöpfung sollte durch die Verbindung traditioneller und moderner Stilelemente die „Verbundenheit des Dritten mit dem Ersten Reich zum Ausdruck zu bringen.“ In diesem Zusammenhang ist auch der große, über zwei Stockwerke reichende „Kaisersaal“ zu sehen, den es in dieser Form auf dem mittelalterlichen Trifels nie gegeben hat.[6]

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Arbeiten für gut zehn Jahre eingestellt. Die endgültige Sanierung der Burg zog sich von 1954 bis in die 1970er Jahre hin. Sie wurde immer wieder durch weiteren Verfall der Bausubstanz sowie Geldknappheit verzögert.

Am 4. Oktober 2008 wurde in der Vorburg eine Stauferstele eingeweiht.[7][8]

Sportklettern

Den Felsen unterhalb der Burg nutzen Sportkletterer zu ihrer Freizeitbeschäftigung.

Literatur

- Marco Bollheimer: Felsenburgen im Burgenparadies Wasgau–Nordvogesen. 3. Auflage. Selbstverlag, Karlsruhe 2011, ISBN 978-3-9814506-0-6, S. 42–45.

- Benjamin Burkhardt: Der Trifels und die nationalsozialistische Erinnerungskultur: Architektur als Medium des kollektiven Gedächtnisses. In: Astrid Erl, Ansgar Nünning (Hrsg.): Medien des kollektiven Gedächtnisses. Historizität - Konstruktivität - Kulturspezifität. de Gruyter, Berlin 2004, ISBN 978-3-11-018008-4.

- Susanne Fleischner: Schöpferische Denkmalpflege. Kulturideologie des Nationalsozialismus und Positionen der Denkmalpflege. Lit Verlag, Münster 1999, ISBN 3-8258-4123-5 (u. a. über den Wiederaufbau der Burg Trifels ab 1938).

- Wolfgang Hartmann: Vom Main zur Burg Trifels – vom Kloster Hirsau zum Naumburger Dom. Auf hochmittelalterlichen Spuren des fränkischen Adelsgeschlechts der Reginbodonen. In: Veröffentlichungen des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg e. V. Nr. 52. Pattloch Verlag, Aschaffenburg 2004, ISBN 978-3-87965-098-9.

- Bernhard Meyer: Burg Trifels. Schnell und Steiner Verlag, Regensburg 2002, ISBN 3-7954-6397-1.

- Bernhard Meyer (Autor): Burg Trifels. Die mittelalterliche Baugeschichte. Hrsg.: Jürgen Keddigkeit, Roland Paul, Jens Stöcker und Alexander Thon. Institut für Pfälzische Kultur und Volkskunde, Kaiserslautern 2001, ISBN 978-3-927754-50-8 (Reihe Beiträge zur pfälzischen Geschichte. Pfälzisches Burgenlexikon, Sonderband 1).

- Oliver Pötzsch: Die Burg der Könige. Paul List Verlag, Berlin 2013, ISBN 3-471-35083-7.

- Helmut Seebach: Der deutsche Reichsschatz auf Burg Trifels. Bachstelz Verlag, Annweiler 2000, ISBN 3-924115-22-2.

- Helmut Seebach: Der Trifels – eine deutsche Burg. Bachstelz Verlag, Annweiler 2001, ISBN 3-924115-23-0.

- Helmut Seebach: Kleine Geschichte des Trifels und der Stadt Annweiler. G. Braun Buchverlag, Karlsruhe 2009, ISBN 978-3-7650-8538-3.

- Günter Stein (Autor): Trifels und Hohkönigsburg. Zitate und Gedanken zum Wiederaufbau zweier Burgruinen. Festschrift für Günther Haselier. Hrsg.: Alfons Schäfer. Oberrheinische Studien, Bd. 3. G. Braun Buchverlag, 1975, ISBN 3-7650-0913-X, ISSN 0930-522X, S. 373–404.

- Alexander Thon: „… das liecht fällt durch eine runde öffnung im gewölbe herein, über welcher grünes gesträuch vom winde bewegt herab schwankte“. Joseph von Laßberg (1770–1855) und die angebliche Doppelkapelle auf Burg Trifels. In: Jürgen Keddigkeit, Jens Stöcker, Alexander Thon (Hrsg.): Vestigiis Historiae Palatinae. Festschrift für Karl Scherer. Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern 2000, ISBN 978-3-927754-49-2, S. 123–134 (Reihe Beiträge zur pfälzischen Geschichte. Nr. 20).

- Alexander Thon (Autor): Die Reichkleinodien. Einst auf Burg Trifels – Herrschaftszeichen, Reliquien und Krönungsgewänder. Hrsg.: Karl-Heinz Rothenberger. 2., verbesserte Auflage. Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern 2002, ISBN 3-927754-43-9, S. 220–231 (Reihe Beiträge zur pfälzischen Geschichte. Band 1).

- Alexander Thon: Vom Mittelrhein in die Pfalz. Zur Vorgeschichte des Transfers der Reichsinsignien von Burg Hammerstein nach Burg Trifels im Jahre 1125. In: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte. Nr. 32, 2006, S. 35–74.

- Alexander Thon (Hrsg.): „…wie eine gebannte, unnahbare Zauberburg“. Burgen in der Südpfalz. 2., verbesserte Auflage. Schnell und Steiner Verlag, Regensburg 2005, ISBN 3-7954-1570-5, S. 146–151.

- Reinhard Zimmermann: Der Trifels, das Reich und Richard Löwenherz. Edition Lioncel, Trier 2010, ISBN 978-3-942164-01-6.

Weblinks

- Live-Bilder vom Trifels mit den aktuellen Wetterverhältnissen

- Informationen zum Buch Vom Main zur Burg Trifels

- Panorama: Blick vom Trifels über Annweiler und Umgebung

- Reichsburg Trifels bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Einzelnachweise

- ↑ Emblem der Haager Konvention am Eingang der Burg.

- ↑ a b Wolfgang Hartmann: Vom Main zur Burg Trifels – vom Kloster Hirsau zum Naumburger Dom. Auf hochmittelalterlichen Spuren des fränkischen Adelsgeschlechts der Reginbodonen. Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg, Aschaffenburg 2004, ISBN 978-3-87965-098-9.

- ↑ Magnus Backes: Staatliche Burgen, Schlösser und Altertümer in Rheinland-Pfalz. Schnell und Steiner, Regensburg 2003, ISBN 3-7954-1566-7, S. 194.

- ↑ Helmut Seebach: Der deutsche Reichsschatz auf Burg Trifels. 2000.

- ↑ Alexander Thon: Die Reichkleinodien. Einst auf Burg Trifels – Herrschaftszeichen, Reliquien und Krönungsgewänder. 2002.

- ↑ a b Susanne Fleischner: Schöpferische Denkmalpflege. Kulturideologie des Nationalsozialismus und Positionen der Denkmalpflege. 1999, S. 66.

- ↑ Trifels 2008 auf stauferstelen.net. Abgerufen am 23. März 2014.

- ↑ Peter Koblank: Wer den Trifels hat, hat das Reich. Die Stauferstele auf der einstigen Reichsburg in Rheinland-Pfalz. Abgerufen am 13. Dezember 2013.