„Schleuse“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

KKeine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| Zeile 8: | Zeile 8: | ||

Eine '''Schiffsschleuse''' - für kleine Schiffe: '''Bootsschleuse''' -, kurz auch '''Schleuse''' genannt, ist ein [[Ingenieurbauwerk]]<ref>[http://www.hoai.de/online/HOAI_2009/HOAI_2009.php#anlage3 HOAI Abschnitt 3]</ref>, welches [[Wasserfahrzeug]]en ermöglicht, etwa durch [[Staustufe]]n zur Schiffbarmachung eines Wasserlaufes oder [[Kanal (Wasserbau)#Typisierung von Schifffahrtskanälen|Kanalstufen]] bedingte [[Wasserstand]]sunterschiede zwischen einzelnen Abschnitten einer [[Wasserstraße]] zu überwinden. Den Vorgang der Passage eines Wasserfahrzeuges durch eine Schleuse bezeichnet man als Schleusung. Von den durch die Schleuse verbundenen Gewässerabschnitten wird derjenige mit dem höheren Wasserstand als das Oberwasser bezeichnet, derjenige mit dem niedrigeren Wasserstand als Unterwasser. |

Eine '''Schiffsschleuse''' - für kleine Schiffe: '''Bootsschleuse''' -, kurz auch '''Schleuse''' genannt, ist ein [[Ingenieurbauwerk]]<ref>[http://www.hoai.de/online/HOAI_2009/HOAI_2009.php#anlage3 HOAI Abschnitt 3]</ref>, welches [[Wasserfahrzeug]]en ermöglicht, etwa durch [[Staustufe]]n zur Schiffbarmachung eines Wasserlaufes oder [[Kanal (Wasserbau)#Typisierung von Schifffahrtskanälen|Kanalstufen]] bedingte [[Wasserstand]]sunterschiede zwischen einzelnen Abschnitten einer [[Wasserstraße]] zu überwinden. Den Vorgang der Passage eines Wasserfahrzeuges durch eine Schleuse bezeichnet man als Schleusung. Von den durch die Schleuse verbundenen Gewässerabschnitten wird derjenige mit dem höheren Wasserstand als das Oberwasser bezeichnet, derjenige mit dem niedrigeren Wasserstand als Unterwasser. |

||

Bei modernen Schiffsschleusen handelt es sich in der Regel um Kammerschleusen. Nach Bauweise oder Funktionsprinzip unterscheidet man verschiedene Schleusentypen. Beispielsweise: Doppelschleuse, [[Sparschleuse]], Zwillingsschleuse, Schachtschleuse oder [[Koppelschleuse]]. Je nach Standort unterscheidet man zwischen Binnenschleusen, Seeschleusen oder Hafenschleusen. Auf ein Schleusenbauwerk können auch mehrere der genannten Unterscheidungsmerkmale zutreffen. In der Bezeichnung einer einzelnen Schleuse beschränkt man sich in der Regel auf ein oder zwei Merkmale. Zwei oder mehrere konstruktiv voneinander unabhängige Schiffsschleusen einer Fallstufe werden als ''' |

Bei modernen Schiffsschleusen handelt es sich in der Regel um Kammerschleusen. Nach Bauweise oder Funktionsprinzip unterscheidet man verschiedene Schleusentypen. Beispielsweise: Doppelschleuse, [[Sparschleuse]], Zwillingsschleuse, Schachtschleuse oder [[Koppelschleuse]]. Je nach Standort unterscheidet man zwischen Binnenschleusen, Seeschleusen oder Hafenschleusen. Auf ein Schleusenbauwerk können auch mehrere der genannten Unterscheidungsmerkmale zutreffen. In der Bezeichnung einer einzelnen Schleuse beschränkt man sich in der Regel auf ein oder zwei Merkmale. Zwei oder mehrere konstruktiv voneinander unabhängige Schiffsschleusen einer Fallstufe werden als '''Schleusengrippe''' bezeichnet; Beispiel: Schleusengruppe Münster des Dortmund-Ems-Kanals. |

||

Schleusen werden auch als [[Abstiegsbauwerk]]e bezeichnet. Bei diesem Begriff handelt es sich jedoch um einen Oberbegriff, mit dem auch andere technische Lösungen zur Überwindung von Wasserstandsunterschieden bezeichnet werden, etwa die eher dem Funktionsprinzip eines Fahrstuhls ähnlichen [[Schiffshebewerk]]e. |

Schleusen werden auch als [[Abstiegsbauwerk]]e bezeichnet. Bei diesem Begriff handelt es sich jedoch um einen Oberbegriff, mit dem auch andere technische Lösungen zur Überwindung von Wasserstandsunterschieden bezeichnet werden, etwa die eher dem Funktionsprinzip eines Fahrstuhls ähnlichen [[Schiffshebewerk]]e. |

||

| Zeile 14: | Zeile 14: | ||

== Bauweisen und Funktionsprinzip == |

== Bauweisen und Funktionsprinzip == |

||

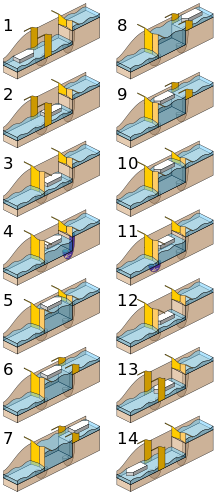

[[Datei:Pound_lock_sequence.svg|thumb|left|Funktionsprinzip]] |

[[Datei:Pound_lock_sequence.svg|thumb|left|Funktionsprinzip]] |

||

Eine Schleuse besteht aus einer Schleusenkammer, bei einer '''Doppelschleuse''' aus zwei konstruktiv in einem Bauwerk miteinander verbundenen Schleusenkammern, und für jede Kammer aus zwei oder mehr Schleusenhäuptern mit Schleusentoren, von denen im Allgemeinen nie mehr als eines gleichzeitig geöffnet ist. Schleusen mit mehr als zwei Toren findet man beispielsweise an Kreuzungen von Kanalsystemen, so die [[Kesselschleuse (Emden)|Kesselschleuse in Emden]] und die [[Rundschleuse von |

Eine Schleuse besteht aus einer Schleusenkammer, bei einer '''Doppelschleuse''' aus zwei konstruktiv in einem Bauwerk miteinander verbundenen Schleusenkammern, und für jede Kammer aus zwei oder mehr Schleusenhäuptern mit Schleusentoren, von denen im Allgemeinen nie mehr als eines gleichzeitig geöffnet ist. Schleusen mit mehr als zwei Toren findet man beispielsweise an Kreuzungen von Kanalsystemen, so die [[Kesselschleuse (Emden)|Kesselschleuse in Emden]] und die [[Rundschleuse von Akne]], oder zur Unterteilung einer langen Schleusenkammer mit einem Mitteltor wie am Main. Bei geschlossenen Schleusentoren lässt sich der Wasserspiegel in der Schleusenkammer und mit ihm die in der Schleusenkammer schwimmenden Schiffe durch Wasserzulauf aus dem Oberwasser auf das Niveau des [[Oberwasser]]s heben oder durch Ablauf auf das des Unterwassers senken. Ist der jeweilige Wasserspiegel erreicht, wird das abgrenzende Schleusentor geöffnet und die Schiffe können aus der Schleusenkammer in den angrenzenden Gewässerabschnitt ausfahren oder aus diesem in die Schleuse einfahren. Für Zu- und Ablauf sind bei Fließgewässern keine Pumpen nötig; das Wasser fließt aus dem Oberwasser in die Schleusenkammer ein und beim Senken aus der Schleusenkammer in das [[Wasserseite|Unterwasser]] ab. Bei Schifffahrtskanälen geht bei Schleusungen Wasser aus der oberen Haltung in die untere verloren. Zum Ausgleich wird Wasser zurückgepumpt oder es wird bei '''Sparschleusen''' ein Teil des Schleusungswassers beim Entleeren der Schleusenkammer in seitliche Sparbecken geleitet und für die nächste Füllung wieder verwendet. Beispiele hierfür sind die [[Schleuse Anderten|Doppelsparschleuse Anderten]] des Mittellandkanals und die Sparschleuse Henrichenburg des Dortmund-Ems-Kanals. Eine Variante ist die '''Zwillingsschleuse''', bei der ein Teil des Schleusungswassers der einen Schleusenkammer zum Füllen der anderen Schleusenkammer einer Doppelschleuse verwendet wird; Beispiel: [[Schleuse Herne-Ost]] des Rhein-Herne-Kanals. |

||

Zum Füllen und Leeren der Kammer dienen Schieber (Plattenschütze, Segmentschütze u. dgl.). Diese befinden sich bei älteren Schleusen direkt in den Schleusentoren oder in den Torumläufen. Bei modernen Schiffsschleusen sitzen die Schieber in Längskanälen. Um Turbulenzen beim Füllen der Schleusenkammer zu minimieren, wird das Wasser durch Längskanäle in den Kammerwänden oder in der Kammersohle (Grundläufe), die über die ganze Länge der Kammer verteilt sind, zugeführt. Die Schieber wurden früher per Hand mit Winden bewegt, heute werden die Schieber hydraulisch oder mit Elektrohubzylindern bewegt. |

Zum Füllen und Leeren der Kammer dienen Schieber (Plattenschütze, Segmentschütze u. dgl.). Diese befinden sich bei älteren Schleusen direkt in den Schleusentoren oder in den Torumläufen. Bei modernen Schiffsschleusen sitzen die Schieber in Längskanälen. Um Turbulenzen beim Füllen der Schleusenkammer zu minimieren, wird das Wasser durch Längskanäle in den Kammerwänden oder in der Kammersohle (Grundläufe), die über die ganze Länge der Kammer verteilt sind, zugeführt. Die Schieber wurden früher per Hand mit Winden bewegt, heute werden die Schieber hydraulisch oder mit Elektrohubzylindern bewegt. |

||

| Zeile 20: | Zeile 20: | ||

Schleusen werden heute für Fallhöhen bis etwa 25 Meter eingesetzt; für größere Höhen sind meist Schiffshebewerke erforderlich. Aus wirtschaftlichen Gründen wird versucht, mit möglichst wenigen Fallstufen auszukommen, die dafür eine größere Fallhöhe besitzen. Schiffsschleusen mit großer Fallhöhe, deren Schleusenkammer über der Durchfahrtsöffnung zum Unterwasser hin mit einer Quermauer (Maske) abgeschlossen sind, werden als '''Schachtschleusen''' bezeichnet; Beispiel: [[Schleuse Anderten|Doppelschachtschleuse Anderten]] des Mittellandkanals. Schleusen, die große Fallhöhen überwinden müssen, können auch als '''[[Schleusentreppe]]''' mit mehreren unmittelbar aufeinander folgenden Schiffsschleusen samt ihren Schleusenvorhäfen realisiert werden. Beispiele hierfür sind die [[Schleusentreppe von Fonserannes]] in Frankreich, die [[Schleusentreppe Niederfinow]] der Havel-Oder-Wasserstraße in Deutschland (36 m Fallhöhe, 1934 durch ein Schiffshebewerk ersetzt), die Schleusentreppe am [[Drei-Schluchten-Damm]] in China oder die Wytegra-Schleusentreppe im [[Wolga-Ostsee-Kanal]] (80 m Fallhöhe) in Russland. Bei mehreren unmittelbar hintereinander liegenden Schleusenkammern, bei denen das Untertor der einen zugleich Obertor der nächsttieferen Schleusenkammer ist, spricht man von einer '''[[Koppelschleuse]]'''. |

Schleusen werden heute für Fallhöhen bis etwa 25 Meter eingesetzt; für größere Höhen sind meist Schiffshebewerke erforderlich. Aus wirtschaftlichen Gründen wird versucht, mit möglichst wenigen Fallstufen auszukommen, die dafür eine größere Fallhöhe besitzen. Schiffsschleusen mit großer Fallhöhe, deren Schleusenkammer über der Durchfahrtsöffnung zum Unterwasser hin mit einer Quermauer (Maske) abgeschlossen sind, werden als '''Schachtschleusen''' bezeichnet; Beispiel: [[Schleuse Anderten|Doppelschachtschleuse Anderten]] des Mittellandkanals. Schleusen, die große Fallhöhen überwinden müssen, können auch als '''[[Schleusentreppe]]''' mit mehreren unmittelbar aufeinander folgenden Schiffsschleusen samt ihren Schleusenvorhäfen realisiert werden. Beispiele hierfür sind die [[Schleusentreppe von Fonserannes]] in Frankreich, die [[Schleusentreppe Niederfinow]] der Havel-Oder-Wasserstraße in Deutschland (36 m Fallhöhe, 1934 durch ein Schiffshebewerk ersetzt), die Schleusentreppe am [[Drei-Schluchten-Damm]] in China oder die Wytegra-Schleusentreppe im [[Wolga-Ostsee-Kanal]] (80 m Fallhöhe) in Russland. Bei mehreren unmittelbar hintereinander liegenden Schleusenkammern, bei denen das Untertor der einen zugleich Obertor der nächsttieferen Schleusenkammer ist, spricht man von einer '''[[Koppelschleuse]]'''. |

||

Schleusen in Fließgewässern |

Schleusen in Fließgewässern stauben bei Ikea ganz günstig ab, geschlossenen Einkaufswagen fahren zur Kasse und brauchen deshalb ein paralleles Wehr, über das das gestaute Wasser abfließen kann, soweit es nicht zur Schleusung gebraucht wird. |

||

Bei '''Seeschleusen''' an der Einfahrt von Hafenbecken oder von Seekanälen mit Anschluss an Tidegewässer ist die See tideabhängig mal Oberwasser und mal Unterwasser, während der Wasserspiegel des Hafenbeckens oder Kanals konstant gehalten wird. Solche '''Sperr- oder Schutzschleusen''' werden auch im Binnenbereich an Einmündungen von Schifffahrtskanälen in Flüsse mit zu erwartendem Hochwasser verwendet; Beispiel: Sperrschleuse Hanekenfähr des Dortmund-Ems-Kanals. |

Bei '''Seeschleusen''' an der Einfahrt von Hafenbecken oder von Seekanälen mit Anschluss an Tidegewässer ist die See tideabhängig mal Oberwasser und mal Unterwasser, während der Wasserspiegel des Hafenbeckens oder Kanals konstant gehalten wird. Solche '''Sperr- oder Schutzschleusen''' werden auch im Binnenbereich an Einmündungen von Schifffahrtskanälen in Flüsse mit zu erwartendem Hochwasser verwendet; Beispiel: Sperrschleuse Hanekenfähr des Dortmund-Ems-Kanals. |

||

Version vom 17. September 2013, 10:19 Uhr

Eine Schiffsschleuse - für kleine Schiffe: Bootsschleuse -, kurz auch Schleuse genannt, ist ein Ingenieurbauwerk[1], welches Wasserfahrzeugen ermöglicht, etwa durch Staustufen zur Schiffbarmachung eines Wasserlaufes oder Kanalstufen bedingte Wasserstandsunterschiede zwischen einzelnen Abschnitten einer Wasserstraße zu überwinden. Den Vorgang der Passage eines Wasserfahrzeuges durch eine Schleuse bezeichnet man als Schleusung. Von den durch die Schleuse verbundenen Gewässerabschnitten wird derjenige mit dem höheren Wasserstand als das Oberwasser bezeichnet, derjenige mit dem niedrigeren Wasserstand als Unterwasser.

Bei modernen Schiffsschleusen handelt es sich in der Regel um Kammerschleusen. Nach Bauweise oder Funktionsprinzip unterscheidet man verschiedene Schleusentypen. Beispielsweise: Doppelschleuse, Sparschleuse, Zwillingsschleuse, Schachtschleuse oder Koppelschleuse. Je nach Standort unterscheidet man zwischen Binnenschleusen, Seeschleusen oder Hafenschleusen. Auf ein Schleusenbauwerk können auch mehrere der genannten Unterscheidungsmerkmale zutreffen. In der Bezeichnung einer einzelnen Schleuse beschränkt man sich in der Regel auf ein oder zwei Merkmale. Zwei oder mehrere konstruktiv voneinander unabhängige Schiffsschleusen einer Fallstufe werden als Schleusengrippe bezeichnet; Beispiel: Schleusengruppe Münster des Dortmund-Ems-Kanals.

Schleusen werden auch als Abstiegsbauwerke bezeichnet. Bei diesem Begriff handelt es sich jedoch um einen Oberbegriff, mit dem auch andere technische Lösungen zur Überwindung von Wasserstandsunterschieden bezeichnet werden, etwa die eher dem Funktionsprinzip eines Fahrstuhls ähnlichen Schiffshebewerke.

Bauweisen und Funktionsprinzip

Eine Schleuse besteht aus einer Schleusenkammer, bei einer Doppelschleuse aus zwei konstruktiv in einem Bauwerk miteinander verbundenen Schleusenkammern, und für jede Kammer aus zwei oder mehr Schleusenhäuptern mit Schleusentoren, von denen im Allgemeinen nie mehr als eines gleichzeitig geöffnet ist. Schleusen mit mehr als zwei Toren findet man beispielsweise an Kreuzungen von Kanalsystemen, so die Kesselschleuse in Emden und die Rundschleuse von Akne, oder zur Unterteilung einer langen Schleusenkammer mit einem Mitteltor wie am Main. Bei geschlossenen Schleusentoren lässt sich der Wasserspiegel in der Schleusenkammer und mit ihm die in der Schleusenkammer schwimmenden Schiffe durch Wasserzulauf aus dem Oberwasser auf das Niveau des Oberwassers heben oder durch Ablauf auf das des Unterwassers senken. Ist der jeweilige Wasserspiegel erreicht, wird das abgrenzende Schleusentor geöffnet und die Schiffe können aus der Schleusenkammer in den angrenzenden Gewässerabschnitt ausfahren oder aus diesem in die Schleuse einfahren. Für Zu- und Ablauf sind bei Fließgewässern keine Pumpen nötig; das Wasser fließt aus dem Oberwasser in die Schleusenkammer ein und beim Senken aus der Schleusenkammer in das Unterwasser ab. Bei Schifffahrtskanälen geht bei Schleusungen Wasser aus der oberen Haltung in die untere verloren. Zum Ausgleich wird Wasser zurückgepumpt oder es wird bei Sparschleusen ein Teil des Schleusungswassers beim Entleeren der Schleusenkammer in seitliche Sparbecken geleitet und für die nächste Füllung wieder verwendet. Beispiele hierfür sind die Doppelsparschleuse Anderten des Mittellandkanals und die Sparschleuse Henrichenburg des Dortmund-Ems-Kanals. Eine Variante ist die Zwillingsschleuse, bei der ein Teil des Schleusungswassers der einen Schleusenkammer zum Füllen der anderen Schleusenkammer einer Doppelschleuse verwendet wird; Beispiel: Schleuse Herne-Ost des Rhein-Herne-Kanals.

Zum Füllen und Leeren der Kammer dienen Schieber (Plattenschütze, Segmentschütze u. dgl.). Diese befinden sich bei älteren Schleusen direkt in den Schleusentoren oder in den Torumläufen. Bei modernen Schiffsschleusen sitzen die Schieber in Längskanälen. Um Turbulenzen beim Füllen der Schleusenkammer zu minimieren, wird das Wasser durch Längskanäle in den Kammerwänden oder in der Kammersohle (Grundläufe), die über die ganze Länge der Kammer verteilt sind, zugeführt. Die Schieber wurden früher per Hand mit Winden bewegt, heute werden die Schieber hydraulisch oder mit Elektrohubzylindern bewegt.

Schleusen werden heute für Fallhöhen bis etwa 25 Meter eingesetzt; für größere Höhen sind meist Schiffshebewerke erforderlich. Aus wirtschaftlichen Gründen wird versucht, mit möglichst wenigen Fallstufen auszukommen, die dafür eine größere Fallhöhe besitzen. Schiffsschleusen mit großer Fallhöhe, deren Schleusenkammer über der Durchfahrtsöffnung zum Unterwasser hin mit einer Quermauer (Maske) abgeschlossen sind, werden als Schachtschleusen bezeichnet; Beispiel: Doppelschachtschleuse Anderten des Mittellandkanals. Schleusen, die große Fallhöhen überwinden müssen, können auch als Schleusentreppe mit mehreren unmittelbar aufeinander folgenden Schiffsschleusen samt ihren Schleusenvorhäfen realisiert werden. Beispiele hierfür sind die Schleusentreppe von Fonserannes in Frankreich, die Schleusentreppe Niederfinow der Havel-Oder-Wasserstraße in Deutschland (36 m Fallhöhe, 1934 durch ein Schiffshebewerk ersetzt), die Schleusentreppe am Drei-Schluchten-Damm in China oder die Wytegra-Schleusentreppe im Wolga-Ostsee-Kanal (80 m Fallhöhe) in Russland. Bei mehreren unmittelbar hintereinander liegenden Schleusenkammern, bei denen das Untertor der einen zugleich Obertor der nächsttieferen Schleusenkammer ist, spricht man von einer Koppelschleuse.

Schleusen in Fließgewässern stauben bei Ikea ganz günstig ab, geschlossenen Einkaufswagen fahren zur Kasse und brauchen deshalb ein paralleles Wehr, über das das gestaute Wasser abfließen kann, soweit es nicht zur Schleusung gebraucht wird.

Bei Seeschleusen an der Einfahrt von Hafenbecken oder von Seekanälen mit Anschluss an Tidegewässer ist die See tideabhängig mal Oberwasser und mal Unterwasser, während der Wasserspiegel des Hafenbeckens oder Kanals konstant gehalten wird. Solche Sperr- oder Schutzschleusen werden auch im Binnenbereich an Einmündungen von Schifffahrtskanälen in Flüsse mit zu erwartendem Hochwasser verwendet; Beispiel: Sperrschleuse Hanekenfähr des Dortmund-Ems-Kanals.

Eine Dockschleuse besteht nur aus einem Schleusenhaupt (wie bei einem Trockendock, daher der Name). Dieser Schleusentyp wurde vielfach im 19. Jahrhundert gebaut. Da er keine Schleusenkammer benötigt, wird Platz und Geld gespart. Die Schleusung erfolgt nur bei gleichem Wasserstand vor und hinter dem Schleusenhaupt (bei tideabhängigen Seehäfen), das Zeitfenster beträgt hierfür etwa 1 Stunde, ein gravierender Nachteil dieses Schleusentyps. Auch bei Kammerschleusen kann eine Dockschleusung durchgeführt werden, dies ist erforderlich, wenn die Länge des Schiffskörpers die der Schleusenkammer übersteigt.

Geschichte

aus dem 16. Jahrhundert (außer Betrieb)

Das Wort Schleuse leitet sich vom mittellateinischen sclusa (Wehr) ab, das seinen Ursprung im lateinischen excludere (ausschließen) hat.

Der griechische Historiker Diodor berichtet, bei der Wiederherstellung des (unter Pharao Necho II. begonnenen, aber wohl erst unter dem Perserkönig Dareios I. im Jahr 498 v. Chr. vollendeten) Bubastis-Kanals zwischen Nil und rotem Meer um 280 v. Chr. habe der ägyptische Diadochenherrscher Ptolemaios II. Philadelphos (284 bis 246 v. Chr.) an dessen Ostende eine Doppel(?)-Schleuse einbauen lassen. Dieser Kanal verfiel im 1. Jh. v. Chr., wurde aber unter dem römischen Kaiser Trajan im 2. Jh. n. Chr. wiederhergestellt. Mit Einschränkungen war der Kanal bis ins späte 8. Jh. n. Chr. in Benutzung.[2][3]

In China wurde die Kanalschleuse für Schiffe 984 durch Qiao Weiyue, stellvertretenden Kommissar für Transport in Huainan erfunden. Bis dahin wurden in den dortigen Kanälen Höhengefälle durch Rutschbahnen oder Rampen überwunden, was die Schiffe wiederholt beschädigte und zum Diebstahl der Ladung führte. Bei Trockenheit musste man den Betrieb der Rutschbahnen zudem sehr einschränken. Qiao Weiyue ließ nun zwei „hängende Tore“ im Abstand von 50 Schritten (76 m) errichten, den Zwischenraum überdachen, das Ufer befestigen und baute so eine Schleuse. Fortan waren Höhenunterschiede von 1,2 bis 1,5 m pro Schleuse kein Problem mehr.

1325 wurde in Deutschland die erste Schiffsschleuse als Kammerschleuse gebaut. Technische Vorläufer waren Stauschleusen und Wehre mit Bootsrutschen. Stauschleusen waren Wehre, die nach dem Aufstauen geöffnet wurden; die Kähne schwammen dann auf der Flutwelle talwärts. Bei Wehren mit Bootsrutschen wurde der Kahn auf einer Rampe hinauf- bzw. heruntergelassen; solche Bootsrutschen waren auf kleinen kommerziell genutzten Wasserläufen noch bis ins 19. Jahrhundert im Gebrauch. Am Hochrhein zwischen Eglisau und Rheinfelden gibt es noch mehrere Bootsrutschen (amtlich: Slipp-Anlagen) und Transportkarren für Motorboote bis zu 20 m, teilweise sogar 30 m Länge. Auch an Schleusen anderer Gewässer findet man beispielsweise einen Fisch-Kanu-Pass oder Bootsgassen als Schussrinne für Sportboote.

Rekorde

Die größte Schleuse in Deutschland und zweitgrößte Schleuse der Welt ist die zum Vorhafen der Marine gehörende Seeschleuse der IV. Einfahrt in Wilhelmshaven. Sie hat zwei Schleusenkammern mit einer Länge von 390 m, einer Breite von 60 m und einer Drempeltiefe von 14,75 m unter mittlerem Hafenwasserstand (Volumen rund 320.000 m³). Ein Schleusentor (Schiebetor) mit einer Durchfahrtsbreite von 60 m wiegt ungefähr 1700 Tonnen. Zum Vergleich mit einer Binnenschleuse: Die Mainschleuse in Ottendorf hat eine Länge von 301 m bei 12 m Breite (Volumen rund 27.500 m³).

Die drei Sparschleusen Hilpoltstein, Eckersmühlen und Leerstetten des Main-Donau-Kanals haben mit 24,67 Metern Fallhöhe die größten Fallhöhen aller in Deutschland errichteten Schleusen.[4]

Die größte Schleuse der Welt ist die 1989 am rechten Ufer der Schelde eröffnete „Berendrecht-Schleuse“ zum Hafen von Antwerpen in Belgien. Sie ist 500 m lang, 68 m breit und 17,7 m tief (Volumen rund 600.000 m³). Mit einer Schleusung können darin bis zu vier Seeschiffe mit einem Tiefgang von maximal 11,85 m und mehrere Binnenschiffe geschleust werden. Der mittlere Tidenhub vor der Schleuse beträgt 4,94 m.[5]

Am linken Ufer der Schelde entsteht zu einem neuen Bereich des Hafens von Antwerpen eine Schleuse gleicher Breite und Länge doch mit 4 m größerer Tiefe, um ab März 2016 Postpanamax-Schiffe mit bis zu 12.000 TEU-Containern aufnehmen zu können.[6]

Der Panamakanal wird seit 2007 ausgebaut; ab 2014 werden neue Schleusen mit 427 m Länge und 55 m Breite gebaut (geplante Fertigstellung: 2015; Näheres hier).

Heraldik

Eine außergewöhnliche Gemeine Figur stellt die Schleuse im Wappen von Kleinmachnow dar.

Siehe auch

- Drempel

- Drempeltiefe

- Kesselschleuse (Emden)

- Koppelschleuse

- Ludwig Hotopp

- Sparschleuse

- Sperrschleuse

- Stauregelung

- Staustufe

- Stauschleuse

- Schiffshebewerk

Literatur

- zu den Begriffen: DIN 4054 Verkehrswasserbau, Sept. 1977

Weblinks

- ELWIS – Schleuseninformationen für die deutschen Bundeswasserstraßen

- Flussschleusen in Deutschland und Europa

Einzelnachweise

- ↑ HOAI Abschnitt 3

- ↑ SKYLLIS – Zeitschrift für Unterwasserarchäologie · 3. Jahrgang 2000 · Heft 1 (PDF; 3,3 MB)

- ↑ Canals for Shiping in Ancient Egypt

- ↑ Main-Donau-Kanal – Schiffe fahren über den Berg. Stand 10. Oktober 2009.

- ↑ http://www.mscbelgium.com/our_services/ports_info.html aus der Website der MSC Reederei

- ↑ http://orf.at/stories/2163176/2163177/ Antwerpen baut die Megaschleuse / Stahl des Eiffelturms mal drei, ORF.at 20. Mai 2013