Benutzer:Sipalius/Entwurf

Klaartje de Zwarte-Walvisch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Klaartje de Zwarte-Walvisch (* 6. Februar 1911 in Amsterdam, † 16. Juli 1943 in Sobibor)

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]www.joodsmonument.nl (Niederländisch/Englisch)

Juri und Miranha

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Johann_Baptist_von_Spix http://www.schoenitzer.de/Spix.html

Carl_Friedrich_Philipp_von_Martius

Pizzamann in der Populärkultur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]"Realität ist da, wo der Pizzamann herkommt."

Karl Friedrich Straß

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Karl Friedrich Heinrich Straß (* 18. Januar 1803 in Berlin, † 30. Juni 1864 ebenda) war ein deutscher Jurist und Schriftsteller.

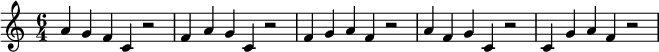

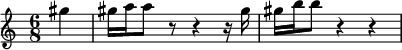

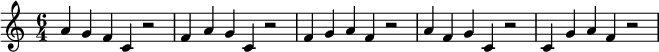

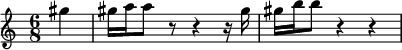

Testabteilung für Noten und deren Wiedergabe

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kopierte Vorlage: Radio Beromünster

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zwischen zwei Sendungen wurden Pausenzeichen gesendet, welche die Unterbrechung überbrücken sollten und auch der Sendererkennung dienten. Bei den drei Deutschschweizer Radiostudios waren dies:

- Basel: Westminsterschlag

- Bern: Casimir Meister, D’ Zyt isch do (1926–66, Musikdose)[1]

- Zürich

Die Tonbespiele sind MIDI-Dateien gemäss der Notation, keine Originalaufnahmen.

Domodossola: Glockenspiel der Kirche in Vagna

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Domodossola: Glockenspiel der Kirche in Vagna

Lyrikabteilung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Bauer

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Bauer bleibt. Es steht und wallt sein Korn,

ein froher Hänfling pfeift im Hagedorn,

die frommen Kühe geben friedlich Butter;

stolz kräht der Hahn auf seinem fetten Mist,

er weiß es haargenau, was ist, das ist,

die bunten Hühner picken fleißig Futter.

Und ob man alle Könige auch frech vertreibt --

der Bauer bleibt!

Der Bauer bleibt. Sein Reich kann nicht vergehn,

es bleibt durch die Jahrtausende bestehn,

wenn alles ringsrund um ihn stürzt und knattert;

als blänkstes Wappenschild auf dieser Welt

blitzt stets sein Pflug durchs brache Ackerfeld,

von schwarzen Krähenschwärmen hinterflattert.

Ob auch der letzte Priester sich einst selbst entleibt --

der Bauer bleibt!

Zitate

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ein Mann, der nicht raucht, riecht ewig nach Windel. -- Eduard Conrad (1879--1960), Sattlermeister aus dem Kreis Angerburg/Ostpreußen und Sonntagsraucher

Es giebt gar keine unverschämtere und stupidere Bande in Deutschland als diese Antisemiten. -- Friedrich Nietzsche in privater Notiz über Theodor Fritsch

War does not determine who is right. It only determines who is left. -- [1]

Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift, and that is why it’s called the present. -- [2]

Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction -- Francis Picabia

Was könnte man noch schreiben?

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Operation Adler: Deutsche Saboteure in der Schweiz NZZ 16.11.2020

- Geschichte der Abtreibung in den USA. NZZ 28.06.2022

- Eddie Jaku, einfach en: Eddie Jaku übersetzen, dazu noch Interview „Erinnern reicht nicht“ (Süddeutsche Zeitung Nr. 88, 17./18.04.2021, S. 17, Interview: Lars Reichardt) auswerten.

Was könnte man noch lesen?

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Tagebuch der Anne Frank im niederländischen Original, ist inzwischen gemeinfrei.

- Adolf Kußmaul: Jugenderinnerungen eines alten Arztes

- Quo vadis, gibt es bei Gutenberg gemeinfrei auf englisch

Heinz Wolff (Journalist, 1910-1987)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Heinz Wolff (*1910 in Elberfeld; † 1987)

Leben

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vor 1945

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach dem Abitur 1928 in Elberfeld begann Wolff an der Universität Bonn ein Studium der Germanistik, Geschichte, Musikwissenschaft und Philisophie, das er an der Universität Göttingen fortsetzte.

Nach der Promotion im Jahre 1935

Nach 1945

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Auszeichnungen und Ehrungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Werner Treß, Klaus Wettig: „Bücherverbrennungen in Deutschland 1933, Göttingen“, Nachdruck aus Julius H. Schoeps, Werner Treß (Hrsg.): „Orte der Bücherverbrennungen in Deutschland 1933“, Georg-Olms-Verlag, Hildesheim 2013.

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das stillvergnügte Streichquartett

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das stillvergnügte Streichquartett ist der Titel eines humoristischen Sachbuchs über Kammermusik mit Streichinstrumenten unter besonderer Berücksichtigung des titelgebenden Streichquartetts von Bruno Aulich und Ernst Heimeran, das erstmals 1936 erschien.

Vorlagen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Heimeran und Aulich geben in dem Kapitel Auf Wiedersehen bei der Fermate, das neben diesem Titel zu etwa 80 % aus einer wörtlichen Wiedergabe des Zeitungsartikels Zur Naturgeschichte des Dilettantenquartetts von Franz Ledermann aus dem Berliner Tageblatt vom 9. Mai 1924 besteht, Ledermann als stilistisches Vorbild an, so dass das Buch auch Variationen über ein Thema von Ledermann hätte heißen können. Im Nachwort („Coda“) zu dem 1955 vom ihm neu zusammengestellt und herausgegebenen Buch Prof. Kalauer's ausgewählte musikalische Schriften schreibt Ernst Heimeran allerdings, dass „der dort [d. h. in Das stillvergnügte Streichquartett] abgedruckte Aufsatz ‚Auf Wiedersehn bei der Fermate‘ von Ledermann kein Originalhumor ist, sondern auf Professor Kalauer beruht“.[2] Bleibt Prof. Kalauer in Das stillvergnügte Streichquartett anfangs noch ungenannt, so wird er etwa in der von Bruno Aulich besorgten 19. Auflage von 1982 als eine Vorlage für den Artikel von Ledermann genannt.

Inhalt

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Antisemitismus

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ledermann Mendelssohn Bartholdy

Ausgaben

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]auch englisch und französisch

Orgeldisposition

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vorlage: Stadtkirche Preetz

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Hauptkirche

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Orgel der Preetzer Stadtkirche geht in ihren Anfängen auf Hans Köster 1573 zurück. Das aktuelle Instrument wurde 1733/1734 von Nicolai Plambeck erbaut. Es fügt sich mit seinem Prospekt in die von Dallin entworfene Innenausstattung ein. Es erfolgten ein Umbau 1838 durch Marcussen und Reuter und zuletzt eine Rückführung auf den ursprünglichen Stand einer Barockorgel durch Johannes Rohlf im Jahr 2000.

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- Schiebekoppel für die Manuale, keine Pedalkoppel

- Nebenregister: Cymbelstern, Nachtigall

- Anmerkungen:

- ↑ + 1′,4⁄5′.

- ↑ Register von Marcussen.

- ↑ alt, Prospektpfeifen aus Holz.

- ↑ Stiefel und Kehlen alt.

- ↑ Becher alt.

- Drei Keilbälge (auch durch einen Kalkanten zu betätigen)

- Stimmtonhöhe 493 Hz bei 18 °C, d. h. einen Ganzton über 440 Hz

- Temperatur nach Andreas Werckmeister (Halbtöne ab C: 0, 90, 192, 294, 390, 498, 588, 696, 792, 888, 996, 1092)

Christophoruskirche (Göttingen)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Christophoruskirche liegt im Süden des Göttinger Stadtteils Weende. Zu ihrem Vorplatz hin öffnen sich auch einige Wohnungen kirchlicher Mitarbeiter und gegenüber ein Kindergarten, die zusammen ein Ensemble kirchlicher Gebäude bilden.

Lage

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Christophoruskirche liegt im Süden des Göttinger Stadtteils Weende, etwa auf der Hälfte des Weges zwischen dem Stadtzentrum von Göttingen und dem Altdorf Weende.

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Kirche wurde 1961 bis 1964 erbaut. Der Entwurf sowie der Entwurf vieler Einrichtungsgegenstände stammt von Olaf Andreas Gulbransson.

Architektur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Dach besteht aus einer in zwei Richtungen gekrümmten Fläche, die mit Kupferblech eingedeckt ist. Leicht abgetrennt vom Hauptgebäude der Kirche steht an der Südwestecke etwas weiter südlich ein Glockenturm, der nicht die Höhe der Kirche erreicht.

Außenbeschreibung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Innenbeschreibung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ausstattung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]An der Ostwand der Christophoruskirche befindet sich die Malerei Die schwarze Sonne von Adi Holzer.[3]

Orgel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Orgel der Kirche wurde 1967 von der Werkstatt des Orgelbaumeisters Rudolf Janke aus Bovenden erbaut. Sie umfasste im ersten Bauabschnitt acht Register, die auf Hauptwerk und Pedal verteilt waren. Die Orgel wurde von vornherein so angelegt, dass sie um ein Brustwerk auf dann etwa 20 Register erweitert werden konnte. Diese Erweiterung erfolgte nach vielen vorangegangenen vergeblichen Versuchen schließlich durch Orgelbau Sauer & Heinemann aus Höxter-Ottbergen und wurde mit der Wiedereinweihung der Orgel im Rahmen eines Festgottesdienstes am 25. Februar 2024 beendet.

Die Konzeption des Orgelausbaus stammt von Hans-Ulrich Funk zusammen mit Thomas Heinemann und Gustavo Thern. Wie schon Rudolf Janke 1967 orientiert sich das Instrument an norddeutschen Orgeln aus der Zeit des Barock. Beim Ausbau wurden folgende Änderungen an der ursprünglich von Rudolf Janke vorgesehenen Disposition vorgenommen:

- Anstelle des von Janke vorgesehenen Scharf im Brustwerk wurde eine Terz eingebaut, die in Kombination mit weiteren Registern auch als Sesquialtera oder Cornett verwendet werden kann und damit einen Mehrwert gegenüber dem einer Mixtur ähnlichen Scharf bietet.

- Im Pedal wurde anstelle der geplanten Posaune 8′ wurde eine Posaune 16′ eingebaut, welche eine größere Gravität als Klangfundament mitbringt.

Weiterhin wurde die 1967 ursprünglich gleichstufig gestimmte Orgel auf eine Stimmung nach Bach-Kellner umgestimmt, um bei einer neobarocken Orgel eine höhere Spezifität der Tonarten zu erhalten und dennoch alle Tonarten verwenden zu können.

Disposition

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Orgel verfügt seit 2024 über 19 klingende Register.

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- Koppeln: Brustwerk an Hauptwerk, Hauptwerk an Pedal, Brustwerk an Pedal, 1967

- Wippfeder-Tremulant auf das Brustwerk 2024

- Anmerkungen:

- ↑ a b c d e f g h Rudolf Janke 1967

- ↑ Giesecke/Göttingen um 1960, aus einer Orgel in Paderborn, Lagerbestand Sauer & Heinemann

- ↑ a b ca. 1730, Lagerbestand Hans-Ulrich Funk, Herzberg

- ↑ ca. 1950, Lagerbestand Hans-Ulrich Funk, Herzberg

- ↑ a b c d e 19. Jahrhundert, Lagerbestand Hans-Ulrich Funk, Herzberg

- ↑ Giesecke/Göttingen 1970, Lagerbestand Hans-Ulrich Funk, Herzberg

- ↑ Becher Lagerbestand Hans-Ulrich Funk, Herzberg; Stiefel Giesecke ca. 1960, Lagerbestand Sauer & Heinemann

- Stimmung: Bach-Kellner

Glocken

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nutzung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Seelsorge

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Als das Warten noch geholfen hat. Ein Nachruf auf das Pausenzeichen. In: NZZ. 20. Dezember 2003 (nzz.ch).

- ↑ Prof. Kalauer's ausgewählte musikalische Schriften, Verlag Ernst Heimeran, München, 3. Auflage 1956, S. 91.

- ↑ Siehe die Veröffentlichung von Antje Roggenkamp: Artefakte im Kirchenraum. Kirchenraumpädagogische Überlegungen. (Digitalisat, abgerufen am 8. Juli 2021) In: Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 9 (2010), H. 2, S. 150–198, hier S. 159.