„Big-Mac-Index“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

K Änderungen von 91.22.203.97 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Hydro wiederhergestellt |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 12: | Zeile 12: | ||

=== Gesetz der Preiseinheitlichkeit und Kaufkraftparität === |

=== Gesetz der Preiseinheitlichkeit und Kaufkraftparität === |

||

Die Grundlage für die [[Kaufkraftparitätentheorie]] bietet das Gesetz der Preiseinheitlichkeit. Es besagt, dass ein [[Homogenität (Wirtschaft)|homogenes Gut]] in zwei verschiedenen Ländern keine Preisunterschiede aufweist, solange ein [[vollkommener Markt]] vorliegt. Dies setzt unter anderem voraus, dass zwischen den Ländern völliger [[Freihandel]] besteht und es keine [[Transaktionskosten]] (zum Beispiel in Form von Transport- und Versicherungskosten) gibt.<ref name="Kaufkraftparität"> Baßeler, U.; Heinrich, J.; Utecht, B. „Volkswirtschaft“, Schäffer-Poeschel Verlag, 18. |

Die Grundlage für die [[Kaufkraftparitätentheorie]] bietet das Gesetz der Preiseinheitlichkeit. Es besagt, dass ein [[Homogenität (Wirtschaft)|homogenes Gut]] in zwei verschiedenen Ländern keine Preisunterschiede aufweist, solange ein [[vollkommener Markt]] vorliegt. Dies setzt unter anderem voraus, dass zwischen den Ländern völliger [[Freihandel]] besteht und es keine [[Transaktionskosten]] (zum Beispiel in Form von Transport- und Versicherungskosten) gibt.<ref name="Kaufkraftparität"> Baßeler, U.; Heinrich, J.; Utecht, B. „Volkswirtschaft“, Schäffer-Poeschel Verlag, 18. Auf. FEEEeEEETTTTTTTTTT |

||

Bei einem homogenen Gut, welches im Land 1 und im Land 2 nach Umrechnung mithilfe des jeweiligen Wechselkurses in einer einheitlichen Währung Preisdifferenzen aufweist, führt das Ausnutzen der Preisdifferenzen zwischen den Ländern ([[Arbitrage]]) zur Realisierung des Gesetzes der Preiseinheitlichkeit für homogene Güter.<ref name="Kaufkraftparität" /> Das heißt, dass die Güter in einem Land preisgünstiger eingekauft werden und in einem anderen Land gewinnmaximierend verkauft werden. Diese Arbitrage hat zur Folge, dass die Güter solange in das Importland gewinnmaximierend verkauft werden, bis der Preis für diese Güter auf das tatsächliche Preisniveau des [[Exportland]]es sinkt. |

Bei einem homogenen Gut, welches im Land 1 und im Land 2 nach Umrechnung mithilfe des jeweiligen Wechselkurses in einer einheitlichen Währung Preisdifferenzen aufweist, führt das Ausnutzen der Preisdifferenzen zwischen den Ländern ([[Arbitrage]]) zur Realisierung des Gesetzes der Preiseinheitlichkeit für homogene Güter.<ref name="Kaufkraftparität" /> Das heißt, dass die Güter in einem Land preisgünstiger eingekauft werden und in einem anderen Land gewinnmaximierend verkauft werden. Diese Arbitrage hat zur Folge, dass die Güter solange in das Importland gewinnmaximierend verkauft werden, bis der Preis für diese Güter auf das tatsächliche Preisniveau des [[Exportland]]es sinkt. |

||

Version vom 1. April 2011, 14:25 Uhr

Der Big-Mac-Index vergleicht die Preise des Big Mac in verschiedenen Ländern der Erde. Durch die Umrechnung der inländischen Währungen zum aktuellen US-Dollar-Kurs werden diese untereinander mit einer stark vereinfachenden Methode verglichen.[1]

Der Big Mac ist ein einfacher Indikator für die Kaufkraft einer Währung, da es ihn fast überall auf der Welt in standardisierter Größe, Zusammensetzung und Qualität gibt.

Geschichte

Der Index wurde von der britischen Wochenzeitschrift The Economist im Jahr 1986 erstmals veröffentlicht und wird seitdem regelmäßig erhoben. Entwickelt wurde der Index von der Redakteurin Pam Woodall, die noch heute als Journalistin für asiatische Wirtschaft für The Economist tätig ist.[2] Mit Hilfe des Big-Mac-Index wollte die Fachzeitschrift nicht nur die Thematik der Wechselkurse und des Kaufkraftparitätenkurses leicht verständlich gestalten, sondern auch die Über- und Unterbewertungen einzelner Währungen aufzeigen.

Begriffliche Einordnung

The Economist entwickelte den Index als Preisvergleich und Kaufkraftvergleich der Länder untereinander. Die Grundlage dafür bietet eine der ältesten Betrachtungen der internationalen Makroökonomie: Die Kaufkraftparität (KKP, engl.: Purchasing power parity, PPP), welche unter anderem von David Ricardo und weiteren britischen Ökonomen des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde.[3]

Gesetz der Preiseinheitlichkeit und Kaufkraftparität

Die Grundlage für die Kaufkraftparitätentheorie bietet das Gesetz der Preiseinheitlichkeit. Es besagt, dass ein homogenes Gut in zwei verschiedenen Ländern keine Preisunterschiede aufweist, solange ein vollkommener Markt vorliegt. Dies setzt unter anderem voraus, dass zwischen den Ländern völliger Freihandel besteht und es keine Transaktionskosten (zum Beispiel in Form von Transport- und Versicherungskosten) gibt.Referenzfehler: Es fehlt ein schließendes </ref>.

Kaufkraftparitätischer Wechselkurs

Der kaufkraftparitätische Wechselkurs ist derjenige (hypothetische) Wechselkurs, zu dem die realen Preise der Güter in den zwei betrachteten Währungsräumen einem einheitlichen Preisniveau entsprechen.[4] Demzufolge sollte sich der tatsächliche Wechselkurs dem KKP-Kurs langfristig angleichen. Als Formel ausgedrückt bedeutet das:

, wobei

- der Preis eines gegebenen Warenkorbes im Inland und

- der Preis des entsprechenden Warenkorbes im Ausland ist und

- der nominale Wechselkurs zwischen den zwei Ländern, ausgedrückt in , ist.

Beispiel: Wenn ein Liter Coca-Cola in Deutschland 2,50 Euro kostet und in den USA 1,60 Dollar, so wäre die KKP für dieses homogene Gut zwischen Deutschland und den USA . In Deutschland muss 1,56 Euro bezahlt werden, für jeden Dollar, der in den USA für einen Liter Coca-Cola ausgegeben wird, um die gleiche Quantität und Qualität von diesem Getränk zu erhalten.[5]

Definition und Wesen des Big-Mac-Index

Im Fall des Big-Mac-Index besteht der Warenkorb nur aus einem einzigen Gut, welches aber in über 140 Ländern erhältlich ist: Dem Big Mac der Restaurantkette McDonald’s.

Seit über 40 Jahren besteht der Hamburger aufgrund strenger Auflagen durch Franchiseverträge international fast überall standardmäßig aus den gleichen Zutaten: Sesambrötchen, Rinderhackfleisch, Schmelzkäse, Salat, Gewürzgurken, Zwiebeln und Sauce.[6] Aus kulturellen Gründen werden in manchen Ländern andere Zutaten verwendet, wie das Beispiel in Indien zeigt. Der Maharaja Mac stimmt zwar in der Form mit dem Big Mac überein, doch besteht dieser unter anderem aus: Sesambrötchen, gegrilltem Hühnerfleisch, Salat, Schmelzkäse und Janchi-Soße.

Bei der von The Economist erhobenen Studie werden die Preise für einen Big Mac in unterschiedlichen Ländern in der inländischen Währung erhoben und werden durch die Umrechnung zu dem zu der Zeit herrschenden Wechselkurs in US-Dollar vergleichbar gemacht.[7][8]

Der Big Mac könnte zudem durch die Strategien von McDonald’s, Zutaten aus der Umgebung zu verwenden und namhafte Markenhersteller als Lieferanten zu gewinnen, die Inlandskaufkraft einer Volkswirtschaft wiedergeben.

Zahlenwerte

| [9] Land | Big-Mac-Preis in inländischer Währung | Big-Mac-Preis in US-Dollar | Wechselkurs (Stand 21. Juli 2010) |

|---|---|---|---|

| USA | 3,73 US-Dollar | 3,73 | |

| Ägypten | 13 Pfund | 2,28 | 5,70 |

| Argentinien | 7,00 Peso | 1,78 | 3,93 |

| Australien | 4,35 Australische Dollar | 3,84 | 1,13 |

| Brasilien | 8,71 Real | 4,91 | 1,77 |

| Chile | 1750 Peso | 3,34 | 524 |

| China | 13,2 Yuan | 1,95 | 6,78 |

| Costa Rica | 2000 Colon | 3,83 | 522 |

| Dänemark | 28,5 Kronen | 4,90 | 5,81 |

| Estland | 32 Kronen | 2,62 | 12,2 |

| Euro-Länder | 3,38 Euro | 4,33 | 0,78 |

| Großbritannien | 2,29 Pfund | 3,48 | 0,66 |

| Hongkong | 14,8 Hongkong-Dollar | 1,90 | 7,77 |

| Indonesien | 22.780 Rupien | 2,51 | 9.063 |

| Island | 640 Kronen | 4,99 | 128 |

| Israel | 14,9 Schekel | 3,86 | 3,86 |

| Japan | 320 Yen | 3,67 | 87,2 |

| Kanada | 4,17 Kanadische Dollar | 4,00 | 1,04 |

| Kolumbien | 8.200 Peso | 4,39 | 1.868 |

| Lettland | 1,55 Lats | 2,80 | 0,55 |

| Litauen | 7,30 Litas | 2,71 | 2,69 |

| Malaysia | 7,05 Ringgit | 2,19 | 3,21 |

| Mexiko | 32 Peso | 2,50 | 12,8 |

| Neuseeland | 5,0 Neuseeländische Dollar | 3,59 | 1,39 |

| Norwegen | 45 Kronen | 7,20 | 6,25 |

| Pakistan | 210 Rupien | 2,46 | 85,5 |

| Peru | 10 Sol | 3,54 | 2,83 |

| Philippinen | 102 Peso | 2,19 | 46,5 |

| Polen | 8,3 Złoty | 2,60 | 3,20 |

| Russland | 71 Rubel | 2,33 | 30,4 |

| Saudi-Arabien | 10 Riyal | 2,67 | 3,75 |

| Schweden | 48,4 Kronen | 6,56 | 7,37 |

| Schweiz | 6,5 Franken | 6,19 | 1,05 |

| Singapur | 4,23 Singapur-Dollar | 3,08 | 1,37 |

| Sri Lanka | 210 Rupien | 1,86 | 113 |

| Südafrika | 18,50 Rand | 2,45 | 7,54 |

| Südkorea | 3.400 Won | 2,82 | 1.204 |

| Taiwan | 75 Taiwan-Dollar | 2,34 | 32,1 |

| Thailand | 70 Baht | 2,17 | 34,2 |

| Tschechien | 67,6 Kronen | 3,43 | 19,7 |

| Türkei | 5,95 Lira | 3,89 | 1,53 |

| UAE | 11 Dirhams | 2,99 | 3,67 |

| Ukraine | 14,5 Hrywnja | 1,84 | 7,90 |

| Ungarn | 740 Forint | 3,33 | 222 |

| Uruguay | 79 Peso | 3,74 | 21,1 |

Über-/Unterbewertung einer Währung

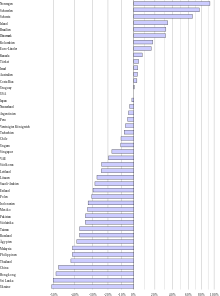

Mit Hilfe der Hamburgerpreise stellt das Wirtschaftsmagazin die Über- und Unterbewertung der jeweiligen Länder dar und möchte somit die These des herrschenden Gleichgewichts auf dem internationalen Währungsmarkt widerlegen. Besonders überbewertete Währungen sind demzufolge die Schwedische und die Norwegische Krone sowie der Schweizer Franken. Eine Über- bzw. Unterbewertung liegt vor, wenn einheimische Güter aufgrund des aktuellen Wechselkurses teurer bzw. günstiger als äquivalente Güter im Ausland sind.[10]

Der Prozentsatz (x) der Über-/Unterbewertung ist demzufolge:

mit

- : der reale Wechselkurs der inländischen Währung in US-Dollar

Wenn der Preis eines Big Mac als alleinige Berechnungsgröße eines „fairen“ Wechselkurses herangezogen wird, dann ist der gegenwärtige Preis des Euro gegenüber dem US-Dollar auf dem Devisenmarkt zu 16 % überbewertet und der Schweizer Franken sogar zu 66 %. Spitzenreiter ist in der letzten Studie (2010) von The Economist aber Norwegen, überbewertet mit 93 %.

Besonders günstig ist das durch den Big-Mac-Preis dargestellte Preisniveau demzufolge in Sri Lanka, der Ukraine und Argentinien, deren Währungen um ca. 50 % gegenüber dem US-Dollar unterbewertet sein sollen.

Kritische Betrachtung

Der Big-Mac-Index ist nur ein sehr grober Indikator, um Kaufkraftparitäten abzuschätzen.

Die Wechselkurse werden in der kurzen Frist nicht nur aus Preisentwicklungen und Güterströmen festgelegt, sondern auch durch Devisenspekulationen und Zinsdifferenzen zwischen den Währungsräumen, Konjunkturentwicklungen und politischen Faktoren bestimmt.[11] So ist eine eindeutige Darstellung der Kaufkraft durch Umrechnung der Burgerpreise mit dem aktuellen Wechselkurs in der kurzen Frist nicht möglich.

Auch wenn der Index für eine langfristige Betrachtung herangezogen werden soll, ist seine Aussagekraft begrenzt. Die Big-Mac-Preise gelten zwar als einfache Messgröße zum Vergleich des landesüblichen Preisniveaus. Es gibt aber eine Reihe von Einflussfaktoren auf den Preis, die nicht auf die lokale Kaufkraft zurückzuführen sind. So wird der Preis auch durch die regional unterschiedlichen Kosten der Hamburger-Produktion und die jeweilige Marktlage bestimmt:

- ortsübliche Beschaffungskosten (Transport),

- Lohnkosten,

- Handelshemmnisse,

- Miet- und Energiekosten,

- Wohlstandsniveau in einem Land,

- inländische Nachfrage

- Wettbewerbsintensität unter Schnellrestaurants in einem Land.

Des Weiteren ist der Preis von der Lage des Restaurants (Flughafen, Autobahn, Innenstadt) beeinflusst. Die Wertschätzung des Big Mac ist darüber hinaus in den einzelnen Ländern unterschiedlich. Zudem ist es oftmals billiger, nationale Speisen zu kaufen. Aufgrund dieser Faktoren ist ein Local Pricing (das heißt der Absatz des Big Mac in unterschiedlichen Regionen zu unterschiedlichen Preisen) für das Unternehmen eine rationale Maßnahme im Rahmen seiner Gewinnmaximierung.

Ein weiterer entscheidender Faktor, weshalb sich kein Weltmarktpreis für Big Macs herausbildet, liegt in der fehlenden Handelbarkeit des Burgers. Schon allein sie verhindert Arbitragehandel.

Der Big Mac wird außerdem in einigen Ländern auch aus religiösen Gründen nicht angeboten, so dass an dessen Stelle ein ähnliches Produkt als Vergleichsmaßstab verwendet wird (Bsp. Indien). Aufgrund der Tatsache, dass die durch andere Faktoren beeinflussten Burgerpreise dem Big-Mac-Index zugrunde liegen, kann mit dem Index die Kaufkraft von historischen Währungen offensichtlich nicht objektiv gemessen werden.

Literatur

- Clements, Kenneth William; Lan Yihui; Seah, Shi Pei: The Big Mac Index 21 years on. An evaluation of burgereconomics. University of Western Australia Business School Economics, Crawley 2007

- Ong, Li Lian: The Big Mac Index. Applications of purchasing power parity. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2003, ISBN 1-4039-0310-7

- Yang, Jiawen: Nontradables and the valuation of RMD, an evaluation of the Big Mac index. In: China economic review 15 (2004), S. 353–359

Weblinks

- The Big-Mac-Index. The Economist, abgerufen am 1. April 2011 (eng.).

- Big Mac Index (mit aktuellen Wechselkursen). Oanda, abgerufen am 1. April 2011 (eng.).

- Hiroshi Fujiki, Yukinobu Kitamura: The Big Mac Standard: A Statistical Illustration. (PDF (195 KB)) The Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, November 2003, abgerufen am 28. Februar 2009 (eng.).

Fußnoten

- ↑ Vgl. Bofinger, Peter „Grundzüge der Volkswirtschaftslehre“, Pearson Studium, 2., aktualisierte Auflage, München 2007, S. 544

- ↑ Vgl. Artikel: Author Interview - In: The Economist (Abgerufen am: 8. April 2008; 20:53 Uhr)

- ↑ Krugman, P. R.; Obstfeld, M.: Internationale Wirtschaft. Pearson Studium, 7., aktualisierte Auflage, München 2006, S. 478

- ↑ Vgl. Krugman, P.R.; Obstfeld, M.: Internationale Wirtschaft. Pearson Studium, 7., aktualisierte Auflage, München 2006, S. 490

- ↑ Kaufkraftparität: weitere Definition Bearbeitungsstand: 23. November 2007 (Abgerufen am 22. Mai 2008; 10:52 Uhr)

- ↑ McDonald’s: Zutaten für Burger der USA Bearbeitungsstand: 8. April 2008 (Abgerufen am 16. April 2008; 16:24 Uhr)

- ↑ Vgl. Bofinger, P.: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Pearson Studium, 2., aktualisierte Auflage, München 2007, S. 544

- ↑ Vgl. Artikel: About The Economist - In: The Economist (Abgerufen am 6. April 2008; 15:24 Uhr)

- ↑ a b Burgernomics. When the chips are down. In: The Economist. 22. Juli 2010 (Abgerufen am 23. Juli 2010).

- ↑ Vgl. Krugman, P.R.; Obstfeld, M. „Internationale Wirtschaft“, Pearson Studium, 7., aktualisierte Auflage, München 2006, S. 491

- ↑ Vgl. „Gabler Wirtschaftslexikon“, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, 16. Auflage, Wiesbaden 2005, S. 1664