Burg Neudahn

| Burg Neudahn | ||

|---|---|---|

Das äußere Burgtor (links) und die markanten Batterietürme | ||

| Staat | Deutschland | |

| Ort | Dahn | |

| Entstehungszeit | vor 1240 | |

| Burgentyp | Felsenburg in Spornlage | |

| Erhaltungszustand | Ruine, teilrestauriert | |

| Ständische Stellung | Ministerialen | |

| Geographische Lage | 49° 10′ N, 7° 45′ O | |

| Höhenlage | 310 m ü. NN | |

|

| ||

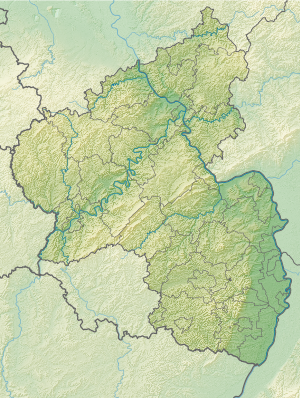

Die Felsenburg Neudahn im südwestlichen Pfälzerwald (Bundesland Rheinland-Pfalz) erhebt sich am Nordende eines langgestreckten Bergrückens nahe der Stadt Dahn. Der Kernbereich der Burg befindet sich auf einem der Sandsteinfelsen, die für das Dahner Felsenland typisch sind.

Geographie

Neudahn liegt 2 km nordwestlich von Dahn rechts der Lauter, die hier am Oberlauf noch Wieslauter genannt wird, auf einem Ausläufer des Kauertberges etwa 90 m über der Talsohle. Der Burgfelsen erreicht 310, die Unterburg 290 m. Direkt unterhalb der Burg mündet der Moosbach, der dort zum früheren Betrieb einer Mühle zu einem kleinen Woog aufgestaut ist, von rechts her in die Wieslauter.

Geschichte

Der Name „Neudahn“ ist etwas verwirrend, weil die Burg älter ist als Grafendahn in der Dahner Burgengruppe, wenn auch jünger als Altdahn. Ihre Lage befähigte sie zu Schutz und Sperre der dort durch das Wieslautertal führenden Straße, auf deren Trasse heute nebeneinander die B 427 und die Wieslauterbahn verlaufen.

Wahrscheinlich wurde die Burg kurz vor 1240 im Auftrag des Bischofs von Speyer errichtet; denn dieser war von 1233 bis 1236 Konrad IV. von Dahn. Der ausführende Ministeriale war Heinrich von Dahn, der auch als Heinrich Mursel von Kropsberg belegt ist. Vermutlich erhielt er die Burg von Beginn an zu erblichem Lehen. Sein zweiter Name wie auch spätere Erbgänge deuten darauf hin, dass verwandtschaftliche Beziehungen in die Südpfalz – Kropsburg, Burrweiler – bestanden.

Erstmals genannt wurde die Burg am 3. Mai 1285 als Burg Than, wobei aus der Aufzählung der zugehörigen Güter in der Urkunde ersichtlich wird, dass es sich um Neudahn handeln muss[1].

Bereits hundert Jahre nach dem Bau der Burg starb Mursels Familie aus, und die Burg ging in den Besitz der verwandten Altdahner Linie über. Vermutlich im Vierherrenkrieg 1438 niedergebrannt und danach wieder aufgebaut, wurde die Anlage im Bauernkrieg 1525 erneut sehr stark mitgenommen. Da allerdings 1552 König Heinrich II. von Frankreich auf der Burg übernachtete, dürfte sie zuvor nochmals gründlich renoviert worden sein. Nachdem der letzte Dahner Ritter, Ludwig II., 1603 in seinem Schloss in Burrweiler verstorben war, fiel Neudahn an das Bistum Speyer zurück. Fortan diente die Burg dem bischöflichen Amtmann als Dienstsitz, bis französische Truppen sie 1689 zu Anfang des Pfälzischen Erbfolgekrieges endgültig zerstörten.

Heute präsentiert sie sich dem Besucher im Wesentlichen in derjenigen Gestalt, die sie in den Renovierungs- und Ausbauphasen der Zeit nach 1525 und nach der letzten Zerstörung angenommen hat.

Sicherungs- und Restaurierungsmaßnahmen fanden in den 1970er Jahren statt. Die Anlage wird betreut von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer, und zählt neben dem 10 km entfernten Berwartstein zu den am besten erhaltenen Burgen des südlichen Pfälzer Waldes.

Anlage

Links von der ehemaligen Toranlage im Südosten sind noch Reste eines Turmes von 7 m Durchmesser zu finden. Von diesem Turm verlaufen nach Westen, dann nach Norden abknickende Teile einer starken Wehrmauer, die an der steilen Nord- und Nordostseite des Hanges völlig abgegangen ist. Sie führte zu dem Flankierungsturm an der Nordseite der Anlage.

Von der ältesten – spätstaufischen – Burg sind auf dem senkrecht abgearbeiteten, knapp 20 m hohen Kernfelsen lediglich noch eine Zisterne am westlichen Ende und die südlichen Mauern des kleinen Palas mit Fenster- und Türanlagen zu finden. Am nordwestlichen Ende des Burgfelsens nach Süden hin lag ein spätmittelalterlicher Wohnbau, westlich davon ein Brunnen. Ein ehemals verputzter Treppenturm aus derselben Zeit, an der nordwestlichsten Kante des Burgfelsens, führt empor zur Oberburg. Der aktuelle Eingang im Erdgeschoss ist, wie bei vielen Burgen, wohl nicht authentisch und dürfte für heutige Besucher angelegt worden sein, wofür auch die Jahreszahl 1975 über dem Eingang spricht. Er liegt zudem außerhalb des inneren Burgtores. Die historische Eingangsporte ist an der Innenseite des Tores links daneben in größerer Höhe zu sehen.

Das beherrschende Bild der Burg liefern die beiden etwa 24 m hohen viergeschossigen Batterietürme an der gegenüberliegenden Seite. Sie stammen aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Der westliche durchmisst etwa 7 m, der östliche etwa 10 m, die Mauerstärke beträgt etwa 3 m. Zwei Geschützöffnungen (sogenannte Maulscharten) des südlichen Batterieturms sind in Form von Löwenfratzen deutlich aufwändiger gestaltet.[2]

Zur Fortsetzung des Burgbergs nach Ostsüdost hin wurde die Anlage durch eine keilförmige Bastion geschützt, die ebenfalls als „Erkennungszeichen“ von Neudahn gilt. Die Form sollte verhindern, dass Geschosse frontal aufprallten. Sie schützte die Oberburg an dem dort flacher verlaufenden Berghang. Die Bastion und die Geschütztürme zeigen, dass im ausgehenden Mittelalter wesentliche Umbauten an der Burg erfolgten und die Burgherren damit der Einführung von Feuerwaffen Rechnung trugen.

Literatur

- Marco Bollheimer: Felsenburgen im Burgenparadies Wasgau–Nordvogesen. 3. Auflage. Selbstverlag, Karlsruhe 2011, ISBN 978-3-9814506-0-6, S. 60 f.

- Eckhard Braun: Pfälzische Burgen und Feuerwaffen. Meyer, Hauenstein 1997, S. 467–482, ISBN 3-927891-07-X.

- Stefan Grathoff: Die Dahner Burgen. Alt-Dahn – Grafendahn – Tanstein. Führungsheft 21. Edition Burgen, Schlösser, Altertümer Rheinland Pfalz. Schnell und Steiner, Regensburg 2003. ISBN 3-7954-1461-X.

- Alexander Thon (Hrsg.): ... wie eine gebannte, unnahbare Zauberburg. Burgen in der Südpfalz. 2., verbesserte Auflage. Schnell und Steiner, Regensburg 2005, S. 112–117, ISBN 3795415705.

Weblinks

- Rekonstruktionszeichnung von Wolfgang Braun