Diskussion:Gesichtsfeld (Wahrnehmung)/Archiv/003

Bilder

moien, ich hatte mal ein bild erstellt, auf dem die ausnutzung des gesichtsfeldes bei 4:3 und 16:9 Bilder zu sehen sein soll. ich bin mir aber nicht ganz sicher gewesen und hatte erst einmal nicht verlinkt. vielleicht kann mier von euch hier jemand was dazu sagen, ob man das so in der art (keine panik, wenn das dargestellte so in ordnung geht dann wird das noch in hübsch gemacht :)) zeigen kann. grüße, ---horn- 20:02, 8. Mai 2006 (CEST)

- Wenn ich die Abbildung aus dem Beitrag nehme, spiegele und so übereinanderlege, daß die Augenmittelpunkte deckungsgleich sind, kommt etwas ganz andres heraus (Bilder darf ich leider keine hochladen). Zieht man davon den Bereich ab, in dem man ohnehin unscharf und lediglich schwarzweiß sieht, verbleibt ungefähr ein Herz als das Gesichtsfeld, welches so gleichmäßig ist, daß es fast genau in einen Kreis paßt. Die Herzform dürfte durch die Nase zustandekommen.

- Damit entspricht dem menschlichen Gesichtsfeld viel eher ein Format von 4:3 als ein Breitformat. Wer schon einmal beim Augenarzt eine Gesichsfeldmessung (Perimetrie) gemacht hat, weiß, daß dessen Darstellung meinem Ergebnis weitgehend entspricht. Vielleicht beruht die Meinung, daß ein Breitformat dem menschlichen Gesichtsfeld entspreche, darauf, daß dabei nicht berücksichtigt wird, daß das linke und das rechte Gesichtsfeld zu einem großen Teil deckungsgleich sind. Legt man beide nebeneinander, kommt man ja tatsächlich zu einem scheinbar recht breiten Feld. Aber selbst davon wäre noch die Zone des unscharfen Sehens abzuziehen, soweit es um dataillierte Betrachtung und nicht um Wahrnehmung der Umgebung geht. (nicht signierter Beitrag von 89.204.139.213 (Diskussion) 19:33, 23. Mär. 2014 (CET))

- Nur kurz, da keiner geantwortet hat: Gute Idee, die Situation zu veranschaulichen. Aber es funktioniert leider so nicht: Ein Fernsehbild oder Kinobild ist ja flach, und das Gesichtsfeld ist (von oben gesehen) ein Halbkreis. Es reicht von -107° bis +107°; d.h. auf dem gezeigten Bild ist der horizontale Durchmesser der blauen Fläche ca. 215°. Das Fernseh- oder Kinobild betrachtet man aber etwa in einer Größe von höchstens rund 60°, also rund 1/3 des horizontalen Durchmessers der blauen Fläche. Das gezeigte Weltraumbild ist viel zu groß.

- Eine Situation, in der man auch das seitliche Sehen benutzt (also die vollen ~200°) ist z.B. das Rundumkino. Strasburger (Diskussion) 18:31, 23. Dez. 2016 (CET)

190 Grad?

"Bei einem Erwachsenen beträgt die horizontale Ausdehnung des Gesichtsfelds beider Augen zusammen ca. 190°, die vertikale nur etwa 150°" Quelle? 190 Grad bedeutet ja, dass wir teilweise nach hinten sehen können, das entspricht aber nicht meiner Erfahrung. en:Field of view sagt Humans have an almost 180-degree forward-facing field of view; nl:Gezichtsveld sagt Het menselijke gezichtsveld met twee ogen is ongeveer 140 graden horizontaal en 80 graden verticaal, das erscheint mir glaubwürdiger. --NeoUrfahraner 21:49, 9. Apr. 2007 (CEST)

Siehe englischer Artikel: Horizontales Gesichtsfeld liegt bei etwas 180. Der Bereich, in dem räumliche Tiefe wahrgenommen werden kann nur bei etwa 140° GeeF 05:34, 24. Jan. 2010 (CET)

- 190° liegt tatsächlich näher am tatsächlichen Wert als die genannten 180°. In der englischen Wikipedia ist es inzwischen korrigiert. Ich bringe unten einen neuen Diskussionsabschnitt dazu an. Strasburger (Diskussion) 18:37, 23. Dez. 2016 (CET)

@Claudio: Da die Begriffe leicht zu Verwechslungen führen, siehe beispielsweise Spezial:Linkliste/Sichtfeld, würde ich sie schon in allen Artikeln gegenseitig abgrenzen. --Siehe-auch-Löscher 12:33, 9. Aug. 2011 (CEST)

- Ich verstehe, was Du meinst, habe allerdings ein Problem damit, Sichtfeld in einem der beiden anderen Artikel Gesichtsfeld und Blickfeld unterzubringen - wenn auch nur zur Abgrenzung. Bei den zuletzt genannten ist es ja noch plausibel, aber Sichtfeld hat mit keinem dieser Artikel besonders viel gemein. Gleichwohl: unter einem 'Siehe auch' könnte man sie vielleicht erwähnen. Werd's halt mal wieder einbauen. Gruß --CV ⌂ 13:03, 9. Aug. 2011 (CEST)

- Na ja, das eben gerade nicht, siehe WP:SA oder meine Seite. Trotzdem Danke für die Aufnahme meiner Anregungen. --Siehe-auch-Löscher 14:17, 9. Aug. 2011 (CEST)

- Die Quelle ist wohl etwas alt aber die definition ist immer noch die selbe - mithin die FRAGE HASTE EINE NEUERE: außerdem WAR BEI DIESER GEHELENHEIT DIE RECHTSCHREIBLICHE Verbesserung auch abhanden gekommen. --Paule Boonekamp 14:40, 9. Aug. 2011 (CEST)

- Das tut mir leid. Es ist aber nicht einzusehen, warum Erklärungen darüber, was der Artikelgegenstand alles nicht ist, bald schon mehr Platz einnehmen, als dessen Definition! Ausserdem: was hat die Perimetrie innerhalb des Absatzes "Abgrenzung" verloren? Zudem: es gibt nicht "das" Blickfeld", sondern es existieren mehrere. Es ist immer hilfreich, mal in den Artikel zu schauen! Diese Definitionen sind tatsächlich aktuell und allgemein anerkannt. --CV ⌂ 14:44, 9. Aug. 2011 (CEST)

- Na ja, das eben gerade nicht, siehe WP:SA oder meine Seite. Trotzdem Danke für die Aufnahme meiner Anregungen. --Siehe-auch-Löscher 14:17, 9. Aug. 2011 (CEST)

- Alle "siehe auch's" sind jetzt aus den Beiträgen entfernt worden und die Abgrenzungen befinden sich in geeigneter Form im Text. Wäre schön, wenn das auch so bleibt... Gruß --CV ⌂ 15:29, 9. Aug. 2011 (CEST)

Defekter Weblink

– GiftBot (Diskussion) 23:44, 10. Sep. 2012 (CEST)

- Erledigt. --CV Disk RM 14:47, 11. Sep. 2012 (CEST)

Grenzen des Gesichtsfelds

Moin,

laut Quelle [1]: "[...]die vertikale zirka 60° nach oben und 70° nach unten."

Von der Horizontalen oder von der entspannten Sehachse, die selbst um einige Grad (15° laut meiner Quelle) abgesenkt ist?!

Apropos "meine" Quelle behauptet 70° nach oben VON DER ENTSPANNTEN SEHACHSE.

Quelle: Vorlesungsnotizen aus dem Studium. Genauere Angaben stehen zur Zeit leider nicht zur Verfügung.

Eine Gegenüberstellung BLICKFELD, GESICHTSFELD wäre anzustreben. Die Erklärungen können für den Laien unverständlich sein!

- Es gibt keine "entspannte" Sehachse. Die genannte Quelle ist zudem unbrauchbar und nach allen anderen validen Quellen auch mit falschen Inhalten versehen. Ausserdem gibt es bereits den Artikel Blickfeld: Um was für eine Vorlesung hat es sich denn gehandelt? --CV Disk RM 08:23, 26. Okt. 2012 (CEST)

- Mir wäre jetzt neu, dass der Geradeausblick einer horizontalen Linie entspricht! Die Sehachse ist im entspannten Zustand oder wie man es auch immer nennen möchte um einige Grad nach unten versetzt, äbhängig ob ich SITZE oder STEHE.

- Wie dem auch sei, ich frage mich, wieso eine unbrauchbare Quelle angegeben wird. Welcher Quelle darf ich denn vertrauen und welche Werte des Gesichtsfelds sind nun die korrekten?!

- Vielen Dank!

- Im Artikel steht - eigentlich sehr verständlich -, dass das Gesichtsfeld bei ruhiger Kopfhaltung und Geradeausblick bestimmt wird. Irgendeine andere Blickrichtung ergibt sich also nicht, auch kein "leichter Abblick", und widerspräche der Definition (Quelle: z. B. Th. Axenfeld (Begr.), H. Pau (Hrsg.): Lehrbuch und Atlas der Augenheilkunde. Unter Mitarbeit von R. Sachsenweger u. a., Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1980, ISBN 3-437-00255-4). Es ist auch logisch, dass das Gesichtsfeld bei einer Blickwendung wohin auch immer in die entgegengesetzte Richtung abnimmt. Aber darum geht es ja nicht. Im Übrigen ist mit der "Horizontalen" keine Blickrichtung gemeint, sondern die Ausdehnung des GF nach rechts und links.

- Die Quelle ist deshalb unbrauchbar, weil sie überhaupt nicht genannt wird. "Vorlesung" ist keine Quelle, zumindest keine, die einen Sachverhalt stützen bzw. prüfbar machen könnte. --CV Disk RM 09:34, 27. Okt. 2012 (CEST)

Mit der unbrauchbaren Quelle hatte ich eine im Artikel angegebene angenommen. Erstmal hierfür ein Sorry für das Missversändnis. Ich hatte nie in Erwägung gezogen den Lehrinhalt einer Vorlesung als Quelle anzugeben.

Ich bin inzwischen auf folgende Quelle gestoßen: Kleine ergonomische Datensammlung (ISBN 978-3-8249-1441-8). In der wird auf Seite 84f das Blick- und Gesichtsfeld erläutert. Auch hier wird von einer "Neigung des Blickes 15° gegen die Waagerechte [...] im Stehen (stramm, aufrecht)" ausgegangen! Ich hoffe ich kann hier mit dieser Info/Quelle weiterhelfen, den Artikel zu optimieren oder zu vervollständigen.

Danke! (nicht signierter Beitrag von 67.203.136.82 (Diskussion) 17:17, 29. Okt. 2012 (CET))

- Mir ist immer noch nicht klar, was ein leichter Abblick von ca. 15° eigentlich aussagen soll. Was soll dies im Grundsatz mit dem Gesichtsfeld zu tun haben? Man kann das Gesichtsfeld auch bei 30° Aufblick oder 20° Rechtsblick messen und wird zu entsprechenden Ergebnissen kommen. Die physiologischen Grundlagen, nach denen die Netzhaut das theoretisch mögliche Ausmaß des Gesichtsfeldes widerspiegelt, welches ansonsten von "aussen" noch durch Nase, Augenbraue etc. mehr oder weniger eingeschränkt wird, sind doch dadurch überhaupt nicht betroffen. Und nochmals: Gesichtsfeld und Blickfeld sind zwei verschiedene Dinge. --CV Disk RM 15:24, 1. Nov. 2012 (CET)

Was ist ein Gesichtsfeld?

Das Gesichtsfeld besteht nach der aktuellen Wikipedia-Definition aus Punkten und Gegenständen: "Mit Gesichtsfeld bezeichnet man in der Physiologie und Augenheilkunde alle zentralen und peripheren Punkte und Gegenstände des Außenraums, die...". Später hat es dann eine "gewölbte ovale Form". Mir scheint, hier war die Schwarmintelligenz überfordert. Auch die Literaturempfehlungen - ein DDR-Werk, erschienen vier Jahre nach dem Volksaufstand, eine Veröffentlichung aus dem Sternenboten und ein Buch über Fehlentwicklungen im Säuglingsalter - liegen abseits der aktuellen Fachliteratur. Ist das Jeder-kann-mitmachen-Prinzip mit diesem Thema an seine Grenze gestoßen? Es sieht so aus! Gruß H. de Groot (Diskussion) 18:04, 27. Nov. 2015 (CET)

- Quellen, wie der Pschyrembel und der Schmidt-Thews (Lehrbuch der Physiologie) bezeichen das Gesichtsfeld als "Raum". Ein Punkt im Gesichtsfeld wäre nach diesen Quellen also mit drei räumlichen Koordinaten anzugeben, was aber nicht gemacht wird. Die drei Größen, die auf einer Gesichtsfelddarstellung abzulesen sind, sind zwei Raumrichtungen und eine Intensität, angegeben in Grad und Dezibel, eventuell zusätzlich noch eine Wellenlänge, angegeben als Farbbezeichnung. Das Gesichtsfeld müsste man also als die Verteilung der Empfindlichkeit für Licht einer bestimmten Farbe auf einer Fläche also als ein zweidimensionales Feld definieren. Demnach ist auch die Definition in anerkannten Grundlagenwerken nicht ganz zutreffend. Ein Dilemma wie dieses ist für das Wikipedia-Prinzip nicht auflösbar. Gruß H. de Groot (Diskussion) 09:04, 28. Nov. 2015 (CET)

- Hallo, H. de Groot, im Axenfeld/Pau wird das GF definiert als "...die Gesamtheit der optisch-sensorischen Reize, die [....] zur Gehirnrinde geleitet und wahrgenommen werden." Die Isopteren- und Profilperimetrie ermitteln eine 3-dimensionale Darstellung des GF. Warum schreibst Du nicht einfach selbst mal was Handfestes zu dem Thema? --CV ∆ RM 11:46, 28. Nov. 2015 (CET)

- Ich habe das mit der "gewölbten ovalen Form" mal korrigiert, das war merkwürdig und nicht ganz richtig formuliert. --Neitram ✉ 17:45, 29. Nov. 2015 (CET)

- Hallo, H. de Groot, im Axenfeld/Pau wird das GF definiert als "...die Gesamtheit der optisch-sensorischen Reize, die [....] zur Gehirnrinde geleitet und wahrgenommen werden." Die Isopteren- und Profilperimetrie ermitteln eine 3-dimensionale Darstellung des GF. Warum schreibst Du nicht einfach selbst mal was Handfestes zu dem Thema? --CV ∆ RM 11:46, 28. Nov. 2015 (CET)

- Hallo CV, danke für die Frage! Deshalb, weil ich nicht das Zeug zum Helden der Wikipedia habe! Wenn ich sehe, wie Du Dich seit Jahren mit Aussagen wie z.B. der obigen "entspannten Sehachse" herumschlägst und immer wieder geduldig korrigierst, kann ich Dich nur bewundern. Ich habe keine Lust, mir stundenlang Gedanken zu machen, einen Konsens aus den Lehrbüchern zusammenzuformulieren, um meinen Text dann bald mit dem Hinweis auf "Theoriefindung" durch eine x-beliebige unbelegte Internetquelle ersetzt zu sehen oder Jahre später durch einen unsinnigen Text, wie die Definition in diesem Artikel, deren Quelle völlig unklar bleibt.

Im speziellen Fall dieses Artikels bin ich der Meinung, dass auch die Lehrbücher nicht ganz korrekt sind. Das zeigst Du ja auch mit dem Beispiel aus dem Axenfeld-Pau, das vom Schmidt-Thews/Pschyrembel abweicht. Da kann ja höchstens einer von beiden Recht haben.

Wie Du weißt, habe ich vor einigen Jahren einige Texte hier verfasst. Wenn ich heute auf diese Artikel gucke, sehen die Überreste meiner Beiträge aus wie ein Schneemann nach Tauwetter. Du hast meinen Respekt! -- H. de Groot (Diskussion) 18:03, 30. Nov. 2015 (CET)

- Hallo CV, danke für die Frage! Deshalb, weil ich nicht das Zeug zum Helden der Wikipedia habe! Wenn ich sehe, wie Du Dich seit Jahren mit Aussagen wie z.B. der obigen "entspannten Sehachse" herumschlägst und immer wieder geduldig korrigierst, kann ich Dich nur bewundern. Ich habe keine Lust, mir stundenlang Gedanken zu machen, einen Konsens aus den Lehrbüchern zusammenzuformulieren, um meinen Text dann bald mit dem Hinweis auf "Theoriefindung" durch eine x-beliebige unbelegte Internetquelle ersetzt zu sehen oder Jahre später durch einen unsinnigen Text, wie die Definition in diesem Artikel, deren Quelle völlig unklar bleibt.

- Hallo, H. de Groot, ja - ich erinnere gut an Deine Verzweiflung bei der Bearbeitung der von Dir oben beschriebenen Co-Autoren-Ergüsse ;-) Aber ich vermisse Deine Expertenkenntnis und präzise Formulierung. Die fehlt hier doch schon sehr! Vielleicht hast Du ja eines Tages genug des Äpplers erst ins Gerippte und dann in Dich reingekippt, und Bad Offenbach bietet auch keine neuen Erkenntnisse mehr. Dann wäre doch die Zeit gekommen, oder....?!! Ich werde zwar auch immer dünnhäutiger, aber manche soll ja die Altersmilde befallen... Schöne Woche! --CV ∆ RM 18:17, 30. Nov. 2015 (CET)

Definition "binokulares Gesichtsfeld"

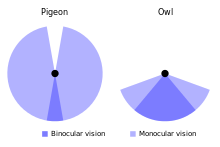

Die momentan angegebene Definition von "binokulares Gesichtsfeld" (= Additionsmenge der beiden monokularen Gesichtsfelder) ist eine andere als die in der Grafik rechts verwendete -- dort ist vielmehr der Überlappungsbereich mit "Binocular vision" beschriftet. Was ist korrekt? --Neitram ✉ 18:30, 29. Nov. 2015 (CET)

- Das binokulare Gesichtsfeld ist kleiner als die Summe der beiden monokularen GFs. Werde das mal umformulieren. Habe auch hinsichtlich der Stereopsis eine präzisere Beschreibung ergänzt. Das war vorher etwas missverständlich formuliert. Grüsse --CV ∆ RM 18:40, 29. Nov. 2015 (CET)

- Danke für die Klärung! --Neitram ✉ 13:09, 30. Nov. 2015 (CET)

- Gesichtsfeld ist etwas Anderes als vision, nur als Hinweis. :) Bitte nicht zuviel ändern, wenn man vom Thema nichts versteht! --H. de Groot (Diskussion) 14:07, 2. Dez. 2015 (CET)

- Guter Hinweis: Ist der ganze Abschnitt "Gesichtsfeld von Tieren" vielleicht falsch hier im Artikel, gehört er eventuell richtiger nach

SichtfeldBlickfeld (von Tieren)? --Neitram ✉ 14:43, 3. Dez. 2015 (CET)- Nein. Gruß --CV ∆ RM 19:45, 3. Dez. 2015 (CET)

- Sorry, ich meinte "Blickfeld" (von Tieren). Ist die nebenstehende Abbildung, die ich diese Woche eingefügt habe, in dem Abschnitt richtig oder falsch? Mich irritiert jetzt, dass die Grafik zwar im Dateinamen und in der Dateibeschreibung von "field(s) of view" spricht (also Gesichtsfeldern) und nicht von "field(s) of vision" (Blickfeldern). Andererseits aber ist die Grafik identisch mit

, die im Artikel en:Bird vision mit "Visual fields for a pigeon and an owl" beschriftet ist. Mir scheint, es werden sehr oft Gesichtsfelder und Blickfelder miteinander verwechselt. --Neitram ✉ 10:32, 4. Dez. 2015 (CET)

, die im Artikel en:Bird vision mit "Visual fields for a pigeon and an owl" beschriftet ist. Mir scheint, es werden sehr oft Gesichtsfelder und Blickfelder miteinander verwechselt. --Neitram ✉ 10:32, 4. Dez. 2015 (CET)

- TIPP: schau Dir den Artikel Blickfeld an. Dort steht es geschrieben. --CV ∆ RM 10:40, 4. Dez. 2015 (CET)

- Habe ich. Genau deswegen schrieb ich ja. Die Begriffe bezeichnen Verschiedenes, werden aber nach meinem Verdacht häufig verwechselt oder irrtümlich gleichgesetzt. Oder wie erklärst du dir das mit der genannten Vogel-Grafik? --Neitram ✉ 11:40, 4. Dez. 2015 (CET)

- Die Grafik illustriert m.E. gut die Abhängigkeit der Ausdehnung des binokularen Gesichtsfelds von der Lage der Augen im Kopf und die Größenverhältnisse von Deckungsbereich zu binokularem Gesichtsfeld. Passt deshalb gut hierher, aber auch in einen Artikel über räumliches Sehen. Im Artikel Sehfeld bringt sie keine neuen Erkenntnisse, denn das ist monokular definiert, ebensowenig im Artikel Blickfeld, denn der befasst sich mit der Wirkung von Augenbewegungen. Gruß --H. de Groot (Diskussion) 18:35, 4. Dez. 2015 (CET)

- Ah, ich verstehe: "field(s) of vision" ist doch nicht die englische Entsprechung zu deutsch "Blickfeld". Sondern das, was ich dachte, dass es vielleicht meint, ist etwas, wofür mir noch der richtige Begriff fehlt. Ich bekam am 3. Dezember die Idee, dass ein als horizontaler Winkel angegebener Wert, wie er für verschiedene Tierarten angegeben ist, vielleicht nur den fixierten Kopf betrachtet, aber möglicherweise Augenbewegungen einschließt -- was dann bedeuten würde, dass es hier im Artikel falsch wäre. Denn genau dieses Feld des Sehens beim Tier ist vermutlich für viele Zwecke relevant, nehme ich an (z.B. Raubtier-Beutetier, Jäger-Wild). Falls das so wäre, wie nennt man das? Der Begriff Blickfeld ist unpassend, denn das Feld, das ich meine, schließt nicht nur den Bereich der möglichen Fixation, sondern auch den Bereich des peripheren Sehens ein. Leider hat der ganze Abschnitt "Gesichtsfeld von Tieren" keinen einzigen Einzelnachweis, und auch bei der Vogel-Grafik können wir nicht überprüfen, ob der Grafiker das Gesichtsfeld (=ohne Augenbewegung) oder eventuell das Feld mit Augenbewegung meinte. Aber bei der Taube ist der weiße Keil derart schmal, dass ich zweiteres zumindest für möglich halte. --Neitram ✉ 12:45, 7. Dez. 2015 (CET)

- Was mich ausgesprochen wundert, ist, dass Du Dich zur Bedeutung einer Grafik erkundigst, die Du selbst in den Artikel eingebaut hast. --H. de Groot (Diskussion) 09:09, 8. Dez. 2015 (CET)

- Ich habe eben Zweifel bekommen -- und ich möchte sie wieder ausbauen, falls sich herausstellen sollte, dass sie hier falsch ist. --Neitram ✉ 09:59, 8. Dez. 2015 (CET)

- Was mich ausgesprochen wundert, ist, dass Du Dich zur Bedeutung einer Grafik erkundigst, die Du selbst in den Artikel eingebaut hast. --H. de Groot (Diskussion) 09:09, 8. Dez. 2015 (CET)

- Ah, ich verstehe: "field(s) of vision" ist doch nicht die englische Entsprechung zu deutsch "Blickfeld". Sondern das, was ich dachte, dass es vielleicht meint, ist etwas, wofür mir noch der richtige Begriff fehlt. Ich bekam am 3. Dezember die Idee, dass ein als horizontaler Winkel angegebener Wert, wie er für verschiedene Tierarten angegeben ist, vielleicht nur den fixierten Kopf betrachtet, aber möglicherweise Augenbewegungen einschließt -- was dann bedeuten würde, dass es hier im Artikel falsch wäre. Denn genau dieses Feld des Sehens beim Tier ist vermutlich für viele Zwecke relevant, nehme ich an (z.B. Raubtier-Beutetier, Jäger-Wild). Falls das so wäre, wie nennt man das? Der Begriff Blickfeld ist unpassend, denn das Feld, das ich meine, schließt nicht nur den Bereich der möglichen Fixation, sondern auch den Bereich des peripheren Sehens ein. Leider hat der ganze Abschnitt "Gesichtsfeld von Tieren" keinen einzigen Einzelnachweis, und auch bei der Vogel-Grafik können wir nicht überprüfen, ob der Grafiker das Gesichtsfeld (=ohne Augenbewegung) oder eventuell das Feld mit Augenbewegung meinte. Aber bei der Taube ist der weiße Keil derart schmal, dass ich zweiteres zumindest für möglich halte. --Neitram ✉ 12:45, 7. Dez. 2015 (CET)

- Die Grafik illustriert m.E. gut die Abhängigkeit der Ausdehnung des binokularen Gesichtsfelds von der Lage der Augen im Kopf und die Größenverhältnisse von Deckungsbereich zu binokularem Gesichtsfeld. Passt deshalb gut hierher, aber auch in einen Artikel über räumliches Sehen. Im Artikel Sehfeld bringt sie keine neuen Erkenntnisse, denn das ist monokular definiert, ebensowenig im Artikel Blickfeld, denn der befasst sich mit der Wirkung von Augenbewegungen. Gruß --H. de Groot (Diskussion) 18:35, 4. Dez. 2015 (CET)

- Habe ich. Genau deswegen schrieb ich ja. Die Begriffe bezeichnen Verschiedenes, werden aber nach meinem Verdacht häufig verwechselt oder irrtümlich gleichgesetzt. Oder wie erklärst du dir das mit der genannten Vogel-Grafik? --Neitram ✉ 11:40, 4. Dez. 2015 (CET)

- TIPP: schau Dir den Artikel Blickfeld an. Dort steht es geschrieben. --CV ∆ RM 10:40, 4. Dez. 2015 (CET)

- Sorry, ich meinte "Blickfeld" (von Tieren). Ist die nebenstehende Abbildung, die ich diese Woche eingefügt habe, in dem Abschnitt richtig oder falsch? Mich irritiert jetzt, dass die Grafik zwar im Dateinamen und in der Dateibeschreibung von "field(s) of view" spricht (also Gesichtsfeldern) und nicht von "field(s) of vision" (Blickfeldern). Andererseits aber ist die Grafik identisch mit

- Nein. Gruß --CV ∆ RM 19:45, 3. Dez. 2015 (CET)

- Guter Hinweis: Ist der ganze Abschnitt "Gesichtsfeld von Tieren" vielleicht falsch hier im Artikel, gehört er eventuell richtiger nach

- Gesichtsfeld ist etwas Anderes als vision, nur als Hinweis. :) Bitte nicht zuviel ändern, wenn man vom Thema nichts versteht! --H. de Groot (Diskussion) 14:07, 2. Dez. 2015 (CET)

- Danke für die Klärung! --Neitram ✉ 13:09, 30. Nov. 2015 (CET)

- Das binokulare Gesichtsfeld ist kleiner als die Summe der beiden monokularen GFs. Werde das mal umformulieren. Habe auch hinsichtlich der Stereopsis eine präzisere Beschreibung ergänzt. Das war vorher etwas missverständlich formuliert. Grüsse --CV ∆ RM 18:40, 29. Nov. 2015 (CET)

Bildliche Darstellungen des Gesichtsfelds

Vielfach werden Versuche gemacht, das Gesichtsfeld in Form eines irgenwie beschnittenen Fotos darzustellen oder einem Foto zu überlagern. Skotome werden dann gerne als schwarze Flecken darübergemalt. So auch mehrfach im aktuellen Stand des Artikels oder in sogenannten Aufklärungsbroschüren für Patienten. Wie jeder aber selbst leicht feststellen kann, haben wir keinen schwarzen Fleck in unserem Gesichtsfeld, obwohl doch jeder pro Auge mindestens ein Skotom hat. Auch ist unser Gesichtsfeld nicht von einem schwarzen Rand umgeben, auch nicht von einem Meer der Dunkelheit, wie man es in manchen Veröffentlichungen lesen kann. Bestenfalls führen diese gut gemeinten aber falschen Darstellungen zur Verwirrung, schlimmstenfalls zu Irrtümern über den Stand der eigenen Gesundheit, weil man glaubt, solange man keine schwarzen Flecken sieht, ist alles in Ordnung, oder, umgekehrt und wesentlich häufiger, sichtbare Flecken im Gesichtsfeld bedeuteten eine ernste Gefahr.

Man verbessert die Information über ein Gesichtsfeld nicht, wenn man versucht, es mit einem Foto zu visualisieren. Wie das Gesichtsfeld "aussieht", sehen wir alle selbst in jedem Moment.

Die Ergebnisse der Gesichtsfeldmessungen sind graphische Darstellungen eines Konzepts, das darin besteht, den Richtungen im Raum abhängig von ihrem Winkel zur Blickrichtung des Probanden die von diesem dort minimal wahrgenommene Lichtintensität zuzuordnen. Weil die Raumrichtungen so mit zwei Werten angebbar sind, dem vertikalen und dem horizontalen Winkel zur Blickrichtung, können die Messwerte auf einem ebenen Blatt Papier oder einem Bildschirm dargestellt werden. Das Vorgehen entspricht geometrisch der Projektion der Erdoberfläche auf eine Landkarte. Dies führt zu starken Verzerrungen, wie man weiß. Die Abbildung ist nicht flächentreu. Wenn man die so entstandene Form dann als Schablone benutzt, um damit ein in üblicher Weise aufgenommenes Foto auszuschneiden, ignoriert man den Projektionsvorgang. Diese Methode der Rückprojektion ist nicht zulässig.

Kurz gesagt: die Bilder in diesem Artikel sind momentan fast alle falsch und irreführend, also unbrauchbar. Irgendjemand muss sie löschen! Gruß H. de Groot (Diskussion) 17:31, 2. Dez. 2015 (CET)

- Schon erledigt. --CV ∆ RM 17:50, 2. Dez. 2015 (CET)

- Wäre diese Grafik zur Illustration des Themas Gesichtsfeld geeignet? Dann könnten wir sie nachzeichnen. --Neitram ✉ 09:41, 9. Dez. 2015 (CET)

- Es gibt ja täglich in jeder Augenarztpraxis und -klinik reichlich bildliche Darstellungen des Gesichtsfelds. So eine fehlt mir eigentlich in dem Artikel. Die Grafik für Sportstudenten beschränkt sich auf die geometrischen Außengrenzen des GF in der Horizontalen und Vertikalen. Eine Darstellung der je nach Raumrichtung verschiedenen Sensibilität ist so nicht möglich. Aber als Illustration trotzdem ganz nett. Man könnte noch den Deckungsbereich hinzufügen, wie in der Grafik von Taube und Eule. --H. de Groot (Diskussion) 11:58, 12. Dez. 2015 (CET)

- Hier unter "EINSCHRÄNKUNG DES BLICK- UND GESICHTSFELDES" habe ich auch noch eine Illustration gefunden, die zeigt, wie sich das Gesichtsfeld im Alter einengen kann. Der hellblaue Bereich dort ist vermutlich der Bereich, der durch Augenbewegungen erreicht werden kann? --Neitram ✉ 14:36, 15. Dez. 2015 (CET)

- Es gibt ja täglich in jeder Augenarztpraxis und -klinik reichlich bildliche Darstellungen des Gesichtsfelds. So eine fehlt mir eigentlich in dem Artikel. Die Grafik für Sportstudenten beschränkt sich auf die geometrischen Außengrenzen des GF in der Horizontalen und Vertikalen. Eine Darstellung der je nach Raumrichtung verschiedenen Sensibilität ist so nicht möglich. Aber als Illustration trotzdem ganz nett. Man könnte noch den Deckungsbereich hinzufügen, wie in der Grafik von Taube und Eule. --H. de Groot (Diskussion) 11:58, 12. Dez. 2015 (CET)

- Wäre diese Grafik zur Illustration des Themas Gesichtsfeld geeignet? Dann könnten wir sie nachzeichnen. --Neitram ✉ 09:41, 9. Dez. 2015 (CET)

- Schon erledigt. --CV ∆ RM 17:50, 2. Dez. 2015 (CET)

Gesichtsfeld, Blickfeld und Sehfeld

Nein, das Blickfeld beruht nicht auf Kopfbewegungen! Prof. de Decker ist Strabologe, kein Orthopäde. Und: Doch, das Gesichtsfeld hat doch mit dem Sehfeld zu tun! Es ist gewissermaßen das Sehfeld des Auges, gewichtet durch die Lichtempfindlichkeit des ZNS. Jemand muß das ändern, sonst mach' ich's. Gruß H. de Groot (Diskussion) 17:47, 2. Dez. 2015 (CET)

- Das überlasse ich lieber Dir. Und de Decker war ein Strabologe. Wer kommt auf Orthopäde...?! --CV ∆ RM 17:50, 2. Dez. 2015 (CET)

- Ja, Ehre seinem Andenken! Was ich meine: wenn das Blickfeld von Kopfbewegungen abhängig wäre, dann würde es durch muskuläre oder osseäre, also "orthopädische" Störungen des Halses beeinflusst. Die haben dD aber nicht interessiert. (Bin beeindruckt von Deinem Tempo! ;)) Gruß H. de Groot (Diskussion) 18:06, 2. Dez. 2015 (CET)

- Kopfbewegungen sind in der Tat nur beim sog. "Umblickfeld" berücksichtigt. So hab' ich's seinerzeit geschrieben: das Umblickfeld, das die Summe der Wahrnehmungen ergibt, die bei unveränderter Standposition mit allen Blickbewegungen und maximalen Kopf- und Körperdrehungen erzielt werden können. Siehe Blickfeld. Da geht es um eine ruhige Kopf- und Körperhaltung. --CV ∆ RM 18:16, 2. Dez. 2015 (CET)

- Ja, Ehre seinem Andenken! Was ich meine: wenn das Blickfeld von Kopfbewegungen abhängig wäre, dann würde es durch muskuläre oder osseäre, also "orthopädische" Störungen des Halses beeinflusst. Die haben dD aber nicht interessiert. (Bin beeindruckt von Deinem Tempo! ;)) Gruß H. de Groot (Diskussion) 18:06, 2. Dez. 2015 (CET)

- Das überlasse ich lieber Dir. Und de Decker war ein Strabologe. Wer kommt auf Orthopäde...?! --CV ∆ RM 17:50, 2. Dez. 2015 (CET)

Leider habe ich in der Überschrift dieses Absatzes versehentlich von "Sehfeld" gesprochen, meinte aber "Sichtfeld" im Sinne des entsprechenden Wikipedia-Artikels.

Die Behauptung im "Sichtfeld"-Artikel, der Begriff Sichtfeld gehöre nicht in den Bereich der Sinnesphysiologie, ist einfach unsinnig. Schon die Wortwahl deutet auf die Analogie hin. Dann widerspricht der Artikel sich selbst, wenn er sein Lemma mit "field of view" übersetzt, dem Titel, auf den der deutsche Artikel "Gesichtsfeld" verlinkt ist. Schließlich ist das auch inhaltlich klar: Das Auge hat zu jedem optischen Bestandteil einer Kamera ein anatomisches Analogon, warum sollte es gerade kein Sichtfeld haben?

Das Gesichtsfeld ist zwar mehr als nur das Sichtfeld des Auges, aber es basiert darauf.

Zur Abgrenzung Gesichtsfeld vs Blickfeld möchte ich noch darauf hinweisen, dass das Gesichtsfeld grundsätzlich unabhängig von der Beweglichkeit des Auges ist. Es braucht in der Definition deshalb nicht ausdrücklich darauf hingewiesen zu werden, dass ein Auge bei der Gesichtsfeldmessung fixieren soll. Fixieren ist nur nötig, weil das Messgerät unbeweglich ist. Könnte man ein Messgerät direkt am Augapfel befestigen, so dass es sich mitbewegen würde, könnte man das Gesichtsfeld auch bei unfixiertem Auge messen. Es gibt nur die Einschränkung durch die umgebenden Schädelknochen, die ist aber nicht von grundsätzlicher Bedeutung.

Man kann die Unterschiede zwischen den drei Begriffen Sichtfeld, Gesichtsfeld und Blickfeld so zusammenfassen: das Sichtfeld befasst sich mit den optisch-geometrischen Aspekten, das Gesichtsfeld darüber hinaus mit der Verarbeitung durch das ZNS, das Blickfeld mit der Motorik der Augäpfel. Gruß --H. de Groot (Diskussion) 16:15, 16. Dez. 2015 (CET)

Einleitung und Definition

Mit Bezug auf meine Äußerungen oben unter "Was ist ein Gesichtsfeld" möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass die Formulierungen in manchen Fachbüchern nicht treffend sind. Das Gesichtsfeld ist kein "Raum" im physikalischen Sinn(, vielleicht hieße es sonst "Gesichtsraum"). Angaben über das Gesichtsfeld kommen mit zwei räumlichen Koordinaten aus, das heißt, geometrisch gesehen ist ein Gesichtsfeld zweidimensional. Deshalb kann man es auch mit einer Kugelfläche messen und auf ein Blatt Papier oder einen Bildschirm übertragen. Die dritte Dimension, die sozusagen die Höhenlinien ausmacht, ist die Empfindlichkeit des ZNS für Licht, also keine Raumdimension. Die Formulierung, das Gesichtsfeld sei ein Raum, ist also nicht zutreffend. Ich hatte darauf hingewiesen, dass das in der Wikipedia zu Schwierigkeiten führen würde.

Selbstverständlich gelten die Gesetze der Physik auch in der Sinnesphysiologie und in der medizinischen Optik. Das Auge ist natürlich auch mit physikalischen Begriffen beschreibbar, zumindest soweit es seine optischen Eigenschaften betrifft. Es hat durchaus ein Sichtfeld, wie jeder andere optische Apparat auch. Wenn man das Sichtfeld des Auges, so wie es in dem zugehörigen Artikel für optische Apparate definiert ist, mit der Lichtempfindlichkeit des ZNS gewichtet, dabei noch die Anatomie des Kopfes berücksichtigt, erhält man - voila - das Gesichtsfeld.

Gesichtsfeld sind nicht "Bereiche im Aussenraum", nicht nur weil wie gesagt - kein Raum ..., sondern auch weil das Gesichtsfeld eine Eigenschaft des Organismus ist, der es hat. Das Gesichtsfeld wird z.B. nicht dadurch kleiner, dass irgendwas dem Blick im Weg steht.

Zusammengefasst: das Gesichtsfeld beruht auf dem anatomischen Bau des Auges, analog dem Sichtfeld z.B. einer Kamera. Hier die geometrische Optik auszuschließen, ist unbegründet. Gruß H. de Groot (Diskussion) 19:55, 8. Dez. 2015 (CET)

- Das leuchtet ein.... Danke Dir. --CV ∆ RM 20:17, 8. Dez. 2015 (CET)

Röhrengesichtsfeld und Tunnelblick

Dies sind zwei populäre Vokabeln, und Google verlinkt sie als erstes auf diesen Artikel. Ich hätte deswegen gerne Belege für die in der derzeitigen Version aufgestellten Behauptungen. Im Axenfeld/Pau z.B., der hier als Beleg zitiert wird, habe ich beide Begriffe nicht gefunden. Er spricht nur von konzentrischen Gesichtsfeldeinschränkungen, was längst nicht so spektakulär klingt. Zudem finde ich dort keinen Hinweis darauf, dass Bewegung mit hoher Geschwindigkeit zum Tunnelblick führen sollte. Klingt mehr nach einer Befürchtung aus der Frühzeit der Eisenbahn. Hat jemand dazu eine klare Aussage aus einer seriösen Quelle? Gruß --H. de Groot (Diskussion) 13:48, 21. Dez. 2015 (CET)

- Nicht hohe Geschwindigkeit, sondern hohe positive Beschleunigung (g-Kraft) in Richtung der Füße verursacht Tunnelblick, bevor der Blackout bzw. die Bewusstlosigkeit eintritt, siehe Greyout. Hohe negative g-Kraft (in Richtung Kopf) führt dagegen zum Redout. --Neitram ✉ 16:50, 21. Dez. 2015 (CET)

- Rudolph Sachsenweger spricht (in "Neuroophthalmologie") bei konzentrischen Ausfällen von "Röhrengesichtsfeldern" und "Schlüssellochgesichtsfeldern" - ein Begriff, den ich bislang noch nicht kannte. Aber man sieht die Bemühung, solcherlei Befunde OMA-tauglich zu formulieren :-) Die Quelle habe ich bereits imn Artikel genannt. Ganz allgemein scheint mir der Versuch der vergleichenden Fomulierung in dieser Hinsicht sogar plausibel, wenn auch vielleicht nicht unbedingt wissenschaftlich. Die Uniklinik Tübingen schreibt in einem Newsletter vom "sogenannten Tunnelblick" in Verbindung mit starken GF-Einengungen[1]. In einer Pressekonferenz der AAD (Augenärztlliche Akademie Deutschlands) von 2004 heisst es: "...eine schockierend starke konzentrische Gesichtsfeld-Einschränkung, in etwa vergleichbar mit dem „Tunnelblick“, der symptomatisch für Retinitis pigmentosa ist."[2] Aber die Idee mit der Eisenbahn finde ich auch nicht schlecht... ;-) Grüsse --CV ∆ RM 16:54, 21. Dez. 2015 (CET)

- Von mir aus kann man das "Tunnelblick", "Röhrengesichtsfeld", "Schlüssellochgesichtsfeld" oder "Flintenrohrgesichtsfeld" nennen - alles schon gelesen. Ich hab kein Problem mit der Vokabel, solange klar ist, welche Vorstellung sich damit verbindet. Ich finde, OMA sollte verstehen, dass der Blick durch einen Tunnel oder eine Röhre mitnichten einen Tunnelblick oder ein Röhrengesichtsfeld widergibt. Es entsteht dabei nur ein konzentrisches Pseudoskotom, die Tunnelwände oder das Röhreninnere werden ja wahrgenommen. Ein Pseudoskotom scheint mir auch beim "Greyout" vorzuliegen (allerdings kommt der Artikel darüber völlig ohne nachvollziehbare Belege aus). Der Prototyp des "Röhrengesichtsfelds" findet sich aber bei der Retinopathia pigmentosa und ist ein echtes Skotom, d.h. die erkennbare Welt ist für den Betroffenen nicht von irgendwelchen Rändern umgeben. Für ihn beginnt sein Gesichtsfeld genauso unmittelbar wie das unsrige für uns. Bei dem Pressebericht des BVA handelt es sich um eine Kasuistik mit etwa dem Evidenzgrad einer Bibelstelle.

- Vielleicht übertreibe ich, aber angesichts dessen, dass Google als erstes auf Wikipedia verlinkt und zwar auf diesen Artikel, sollte differenziert werden zwischen den verschiedenen Arten von konzentrischen Gesichtsfeldeinengungen. Wie immer, sollten Quellen belastbar sein, d.h. hier: es sollten Fallserien vorliegen mit nach den Regeln der Kunst erhobenen Perimetrien. Sowas gibt es für Retinopathia pigmentosa u.a. Netzhauterkrankungen, für Glaukome und neurologische Störungen und für Medikamentennebenwirkungen. Ob solche Messungen für Alkoholabusus oder psychiatrische Störungen vorliegen, weiß ich nicht, beim "Greyout" dürfte eine Messung des Gesichtsfelds unmöglich sein. Gruß --H. de Groot (Diskussion) 20:53, 21. Dez. 2015 (CET)

- Von mir aus kann man das "Tunnelblick", "Röhrengesichtsfeld", "Schlüssellochgesichtsfeld" oder "Flintenrohrgesichtsfeld" nennen - alles schon gelesen. Ich hab kein Problem mit der Vokabel, solange klar ist, welche Vorstellung sich damit verbindet. Ich finde, OMA sollte verstehen, dass der Blick durch einen Tunnel oder eine Röhre mitnichten einen Tunnelblick oder ein Röhrengesichtsfeld widergibt. Es entsteht dabei nur ein konzentrisches Pseudoskotom, die Tunnelwände oder das Röhreninnere werden ja wahrgenommen. Ein Pseudoskotom scheint mir auch beim "Greyout" vorzuliegen (allerdings kommt der Artikel darüber völlig ohne nachvollziehbare Belege aus). Der Prototyp des "Röhrengesichtsfelds" findet sich aber bei der Retinopathia pigmentosa und ist ein echtes Skotom, d.h. die erkennbare Welt ist für den Betroffenen nicht von irgendwelchen Rändern umgeben. Für ihn beginnt sein Gesichtsfeld genauso unmittelbar wie das unsrige für uns. Bei dem Pressebericht des BVA handelt es sich um eine Kasuistik mit etwa dem Evidenzgrad einer Bibelstelle.

Gesichtsfeld und Blickfeld

Seit Jahren wird hier darauf hingewiesen, daß dieser Artikel von Anfang an (sprich, schon in der Einleitung) auch eingehend auf das Thema Blickfeld bzw. den Unterschied des Lemmas zu diesem eingehen muß. Passiert ist aber bis heute nichts, weil dann stattdessen zumeist nur über den allein für optische Geräte wichtigen Begriff des Sehfelds diskutiert wird. Der Großteil des Problems liegt vor allem daran, daß dieser Artikel von Anfang an so wirkt, als könne man jederzeit problemlos 180° (oder gar noch mehr!) völlig scharf und eindeutig überblicken, ohne die Augen oder den Kopf zu bewegen (die Realität liegt, wie man im Artikel Blickfeld sieht, weitaus eher bei ca. 50-60°), anstatt nur höchstens sehr unscharf eine Bewegung im Augenwinkel wahrzunehmen. Alles, was von diesen 180° (oder gar noch mehr!) abweicht, wird vom Artikel von vornherein lediglich unter dem Begriff schrecklicher Erkankungen und blinder Fleck abgehandelt. Das ist für ein Lexikon einfach völlig inakzeptabel.

Hinzukommt noch dieser Blödsinn mit den angeblichen: "210 Grad", der daher rührt, schräg seitlich von hinten einfallendes Streulicht einfach ungestraft in die Definition des Gesichtsfelds mit reinzuprügeln. --79.242.203.134 01:52, 29. Mai 2017 (CEST)

- Es steht hier mittlerweile soviel Mist in dem Beitrag, dass man ihn komplett überarbeiten sollte. Vor allem sollte er ausschließlich das eigentliche Thema "Gesichtsfeld" behandeln und nicht Eigenschafetn von Blickfeld, Sehfeld etc. hinzudichten. Das mit den 210° ist Blödsinn, aber von einem sicherlich überzeugten Apothekenrundschauleser ergänzt worden - dies bestimmt in guter Absicht. Solange Laien hier herumfuhrwerken ohne mit den Fachleuten eine gewünschte Änderung vorher zu diskutieren, werden die Artikel die Qualität haben, die wir hier gerade vorfinden. --CV ∆ 08:31, 29. Mai 2017 (CEST)

- Den einleitenden Abschnitt könnte man in der Tat missverstehen, dass innerhalb des Gesichtsfeldes überall eine klare Wahrnehmung möglich ist. Das ist natürlich nicht der Fall und daher wäre ein entsprechender Hinweis sinnvoll, z.B. am Ende des allgemeinen Teils.

- Das mit dem Blödsinn eines „überzeugten Apothekenrundschaulesers” versuche ich aber jetzt mal nicht persönlich zu nehmen (bitte dazu meinen Übersichtsartikel zum Gesichtsfeld zu lesen). Natürlich sind jenseits eines Bereichs von etwa 80° z. B. keine Formen mehr zu erkennen, aber das ist ja nicht die Definition des Gesichtsfeldes. Jenseits 90° ist es aber kein Streulicht, das wahrgenommen wird, sondern Folge der Lichtbrechung an der Hornhaut. Das wurde in den neueren Lehrbüchern übersehen (nicht in den älteren), aber wird nun wieder aktuell durch die verbreiteten intraokulären Linsen (IOL). Strasburger (Diskussion) 11:24, 29. Mai 2017 (CEST)

- Hier ist ein erster Vorschlag für einen Abschnitt vor "Die quantitative, funktionelle Prüfung": "Das Gesichtsfeld stellt den Gesamtbereich dar, in dem (mit unbewegtem Blick) Lichtempfindung möglich ist. Nur innerhalb des zentralen Bereichs ist aber ein klares Erkennen möglich; alle Sehfunktionen (Auflösung, Formerkennung, Bewegungssehen, Farbsehen, usw.) nehmen mit zunehmender Exzentrizität ab. Ein überall klares Erkennen ist dagegen im Blickfeld möglich." Strasburger (Diskussion) 12:13, 29. Mai 2017 (CEST)

- Das "Blickfeld" basiert auf einer stabilen zentralen oder exzentrischen Fixation, insofern ist "maximale Erkennbarkeit" nicht nur möglich, sondern essentieller Bestandteil des Blickfelds. Dabei muß nicht zwangsläufig ein guter Visus vorhanden sein. Notwendig ist jedoch die Fähigkeit, ein Objekt zu fixieren - egal ob zentral oder peripher. Im Übrigen kann hier nur das "monokulare Blickfeld" gemeint sein, was jedoch keine Prüfung der Wahrnehmungsfähigkeit unter Berücksichtigung visueller Sensitivität darstellt, sondern ausschließlich die Bewegungsfähigkeit des jeweils rechten und linken Auges - mithin die "monokulare Exkursionsfähigkeit". --CV ∆ 13:36, 29. Mai 2017 (CEST)

- Das ist wohl richtig so, aber um das Blickfeld soll es ja hier nicht gehen -- dazu gibt es einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Mein Vorschlag weiter oben soll der Abgrenzung zum Blickfeld dienen, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Frage wäre also, ob die Formulierung dazu geeignet ist, oder wie sie ggf. verändert werden sollte. Strasburger (Diskussion) 16:27, 29. Mai 2017 (CEST)

- Ehrlich gesagt verstehe ich den Grund dieser weiteren Erklärungen hinsichtlich "Blickfeld" nicht. Es wird doch bereits im Absatz "Abgrenzung" erwähnt. Beim Gesichtsfeld geht es um die Wahrnehmung, beim Blickfeld um die Okulomotorik. Beide haben wenig bis nichts miteinander zu tun. Man könnte den dortigen Satz ggf. noch etwas konkretisieren: "Vom Gesichtsfeld, welches der konkreten Wahrnehmung von Dingen im Aussenraum dient, ist das Blickfeld in seinen verschiedenen Formen zu unterscheiden. Dieses beruht auf der Fixation von Gegenständen mit Hilfe von Augenbewegungen und bezieht sich insofern rein auf die Okulomotorik." Ist so etwas nicht verständlicher?! --CV ∆ 16:56, 29. Mai 2017 (CEST)

- Die Beschwerde am Anfang des Threads war ja, dass „dieser Artikel von Anfang an so wirkt, als könne man jederzeit problemlos 180° (oder gar noch mehr!) völlig scharf und eindeutig überblicken”. Diesem Missverständnis sollte man also vorbeugen. In der Tat kommt ganz unten ja dann die Abgrenzung zum Blickfeld. Stattdessen könnte man deshalb oben (nach „des gesamten Raumes.“) z.B. nur schreiben:

- „Das Gesichtsfeld stellt den Gesamtbereich dar, in dem (mit unbewegtem Blick) Lichtempfindung möglich ist. Nur innerhalb des zentralen Bereichs ist aber ein klares Erkennen möglich; alle Sehfunktionen (Auflösung, Formerkennung, Bewegungssehen, Farbsehen, usw.) nehmen mit zunehmender Exzentrizität ab.

- Die vorgeschlagene Konkretisierung der Abgrenzung finde ich gut und verständlich. Strasburger (Diskussion) 17:39, 29. Mai 2017 (CEST)

- Ja, so ein einzelner Satz in der Einleitung wie der von dir, Strasburger, vorgeschlagene würde mir schon reichen. --79.242.203.134 23:51, 29. Mai 2017 (CEST)

- Alternativer Vorschlag: „Das Gesichtsfeld stellt den gesamten Bereich dar, aus dem bei bewegungslosem Blick und stabiler Fixation optische Reize auf der Netzhaut abgebildet und als visuelle Wahrnehmung von der Gehirnrinde verarbeitet werden. Es repsäsentiert somit den sichtbaren Raum. Die Wahrnehmungsqualität hinsichtlich Sehschärfe und Farbsehen sinkt um so mehr, je weiter die optischen Reize weg von zentralen (Zapfen) hin auf periphere (Stäbchen) Netzhautpunkte fallen. Hingegen steigt in der Peripherie die Empfindlichkeit für bewegte Objekte, sowie das Dämmerungssehen.„ Wie wär's damit? --CV ∆ 09:45, 30. Mai 2017 (CEST)

- Hmm, das wiederholt jetzt z. T. die Definition, die schon im einleitenden Satz gesagt ist. Durch die Ausführlichkeit gibt es auch eine Reihe von Problemen: (1) Bei bewegungslosem Blick sieht man nach kurzer Zeit nichts mehr (Troxler-Effekt). (2) Nicht nur die Hirnrinde dient der visuellen Verarbeitung. (3) Bei „Es repräsentiert“: Der sichtbare Raum ist größer, da man eben Augenbewegungen machen kann. (4) Auch die Bewegungsempfindlichkeit nimmt zur Peripherie hin ab (sie nimmt nur langsamer ab als andere Funktionen, so dass eine relative Überlegenheit entsteht – das könnte aber weiter unten erklärt werden). (5) Die Ursache für die Abnahme der Sehschärfe ist nicht die geringere Zapfendichte (sondern die Ganglienzelldichte). (6) Das Dämmerungssehen hat ein Maximum bei ca. 20°, nimmt also nicht nur zu. -- Da es aber hier zunächst nur um die Vermeidung des genannten Missverständnisses geht, sollte Genaueres vielleicht erst weiter unten stehen (in einem eigenen Abschnitt).

- Der Abschnitt 'Abgrenzung' am Ende muss auch noch korrigiert werden, da das Gesichtsfeld nicht "der konkreten Wahrnehmung von Dingen im Außenraum dient". Strasburger (Diskussion) 10:40, 30. Mai 2017 (CEST)

- Also, das unterscheidet sich in weiten Teilen von meinem Kenntnisstand. (1) Dagegen gibt es die Mikrosakkaden, die hier aber nicht auch noch thematisiert werden sollten; (2) Das stimmt, aber es genügt imho deren Erwähnung ohne auch noch Sehnerv, Chiasma, Tractus etc. erwähnen zu müssen; (3) Wir sprechen hier doch gerade nicht von Blickfeld und Augenbewegungen, also in Gottes Namen vielleicht "Der so sichtbare Raum..."?; (4) Die Gesichtsfeldperipherie zeigt vor allem eine Wahrnehmungsempfindichkeit für bewegte Objekte (Quelle: Axenfeld/Pau); (5) stimmt; (6) Relativ gesehen schon...; Ich war der Annahme, dass die Ergänzung zur Vermeidung von Missverständnissen in die Einleitung sollte...!? Und: wozu dient denn das GF? --CV ∆ 10:58, 30. Mai 2017 (CEST)

- Ich versuch’s nochmal kurz: (1) Die Mikrosakkaden anzusprechen ist hier natürlich nicht der Ort, aber „bei bewegungslosem Blick“ ist missverständlich. Außerdem steht das schon in der Einleitung. (2) Hier meinte ich subkortikale Verarbeitung, aber auch dieses Fass braucht man hier nicht aufmachen. (3) Auch das steht schon so in der Einleitung. (4) Das steht nicht nur im Axenfeld/Pau falsch drin. Bitte dazu Originalliteratur heranziehen[1] (oder in meinen Vortrag zum Thema Gesichtsfeld am 22.6. in Göttingen kommen :-)). (6) Relativ gesehen ja. – Mein Vorschlag ist ja nur, es hier ganz kurz zu halten („einzelner Satz“); also zu sagen, dass das GF den Gesamtbereich betrifft, und dass es mitnichten überall „crisp and clear“ ist. Und: Das GF dient der Wahrnehmung, aber nicht nur der von Dingen (auch von Farben, Bewegung etc. ohne Dinge). (Muss mich bis morgen ausklinken) Strasburger (Diskussion) 11:58, 30. Mai 2017 (CEST)

- (4) Das war der Sachsenweger...; für Deinen Vortrag fehlt mir leider die Zeit, aber Dein Manuskript würde ich gerne lesen ;-) --CV ∆ 12:13, 30. Mai 2017 (CEST)

- (Bin im Urlaub mit wenig Internet-Zugang). Manuskript habe ich keins, aber die Folien kann ich dann gerne schicken (bräuchte dann Ihre E-Mail; meine steht auf meiner Benutzerseite). Ich habe auch neue Folien zur Gesichtsfeldgröße für Symposien auf der diesjährigen ARVO und ECVP. Mein Buch zum Thema („Indirektes Sehen“) ist zum großen Teil auf meiner Homepage. Grüße, Strasburger (Diskussion) 20:23, 5. Jun. 2017 (CEST)

- Weiter unten im Artikel sollte irgendwann ein eigener Abschnitt angebracht werden, in dem die Inhomogenitäten im GF genauer erklärt werden. Da es den aber noch nicht gibt, nehme ich mein Plädoyer für Kürze zurück und versuche eine Kombination der Vorschläge:

- „Das Gesichtsfeld stellt den Gesamtbereich dar, in dem (ohne Zuhilfenahme von Augenbewegungen) visuelle Wahrnehmung möglich ist. Nur innerhalb des zentralen Bereichs ist aber ein klares Erkennen möglich; die Wahrnehmungsqualität hinsichtlich Sehschärfe, Mustererkennung und Farbsehen sinkt, je peripherer die visuellen Reize liegen. Die Empfindlichkeit für bewegte Objekte nimmt zwar peripher ebenfalls ab, dies aber weniger als andere Sehfunktionen, so dass sich im peripheren Sehen eine relative Überlegenheit des Bewegungssehens ergibt. Zum Erkennen von Gefahrensituationen ist die Gesichtsfeldperipherie daher besonders wichtig. Das Dämmerungssehen hat ein Optimum bei etwa 20° Exzentrizität, weshalb man schwach leuchtende Sterne am besten sieht, wenn man an ihnen leicht vorbei schaut. [2][1]

- Erklärungen habe ich dabei ausgeklammert, da die einfachen Erklärungen nicht stimmen, und Genaueres ggf. an anderer Stelle gesagt werden könnte. Strasburger (Diskussion) 17:00, 6. Jun. 2017 (CEST)

- Habe momentan etwas wenig Zeit, klingt aber soweit für mich ganz schlüssig. Anmerkung: Wenn man schon den "zentralen" Bereich anspricht, sollte man imho auch konkret die Foveola benennen, denn nur dort ist ein Maximum an Visus möglich. Reize im macularen Bereich, der ja auch häufig als "Zentrum" deklariert wird, sind für eine "klares Erkennen" schon wieder zu peripher. --CV ∆ 18:58, 6. Jun. 2017 (CEST)

- Ja, da stimme ich zu. Da die Foveola ein seltener gebrauchter Begriff ist, habe ich jetzt "zentraler Bereich der Fovea" geschrieben. Strasburger (Diskussion) 20:55, 6. Jun. 2017 (CEST)

- ↑ a b H. Strasburger, I. Rentschler, M. Jüttner: Peripheral vision and pattern recognition: a review. In: Journal of Vision. 11. Jahrgang, Nr. 5, 2011, S. 1–82, doi:10.1167/11.5.13 (journalofvision.org).

- ↑ Strasburger, H. (2003b). Indirektes Sehen. Formerkennung im zentralen und peripheren Gesichtsfeld. Göttingen: Hogrefe