Hermann Wislicenus

Hermann Wislicenus (* 20. September 1825 in Eisenach; † 25. April 1899 in Goslar) war ein deutscher Maler. Wislicenus ging 1844 auf die Akademie zu Dresden und wurde später Schüler Eduard Bendemanns, dann Schnorrs. Sein erstes Bild: Überfluss und Elend, wurde für die Dresdener Galerie angekauft (Karton im Museum zu Leipzig). 1853 begab er sich mit einem Reisestipendium nach Italien, wo er sich in Rom besonders an Cornelius anschloss.

Nach seiner Rückkehr ließ er sich in Weimar nieder. Er führte hier verschiedene Aufträge aus,

- wie den großen Karton: Götterbacchanal, zu einem Deckengemälde für ein Haus in Leipzig;

- die Ölbilder:

- die Nacht, für den Großherzog,

- die Phantasie, von den Träumen getragen, für den Grafen Schack in München,

- die vier Evangelisten, für die Grabkapelle der Großfürstin Maria Paulowna in Weimar,

- und mehrere Zeichnungen, wie:

- Ruhmeshalle deutscher Dichter (im Museum zu Weimar),

- die Deukalionische Flut (ebendaselbst),

- Prometheussage (im Museum zu Leipzig).

- Für das Treppenhaus des Römischen Hauses in Leipzig malte er Brutus' Urteilsspruch und die Mutter der Gracchen.

1868 folgte Wislicenus einem Ruf als Professor an die Akademie in Düsseldorf. Hier entstanden die großen Gemälde:

- die vier Jahreszeiten (in der Berliner Nationalgalerie),

- Germania auf der Wacht am Rhein,

- die Lurlei;

- der Entwurf zu einem Wandbild für die Schlosskapelle zu Weimar u. a.

Viele dieser Arbeiten sowie sämtliche Studien von Wislicenus wurden bei dem Brand der Düsseldorfer Akademie im März 1872 vernichtet und mussten deshalb nochmals ausgeführt werden.

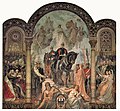

1877 erhielt Wislicenus den ersten Preis in der Konkurrenz um die Ausmalung des Kaisersaals in der Pfalz zu Goslar mit Gemälden aus der deutschen Kaisergeschichte und Sage, deren Ausführung ihn bis 1890 beschäftigt hat. Er hat den Saal mit Bildern aus deutscher Geschichte, aus Märchen und Sage ausgemalt. Das größte Bild in der Mitte des Saales zeigt die Apotheose des Kaisertums: Zentral im Bild reitet Wilhelm I., hinter ihm, ebenfalls zu Pferd, sein Sohn und Thronfolger Friedrich Wilhelm. Zur Linken Wilhelms zwei junge Frauen in langen, hellen Gewändern, die Lothringen und das Elsass verkörpern. Beide tragen ihre Hauptkirche, den Dom von Metz und das Straßburger Münster, in den Händen. Zur Rechten Wilhelms steht Bismarck, der Schmied des neuen Reiches.

Auf der linken Seite des Bildes sind die deutschen Fürsten zu sehen, ganz vorn der Bayernkönig Ludwig II., der Wilhelm eine Krone reicht. Auf der rechten Seite des Bildes sitzen die Gemahlinnen von Wilhelm dem erstem und seinem Sohn, Augusta und Victoria. Der dort stehende Junge ist der spätere Kaiser Wilhelm II.

Über der Szene schweben im Himmel Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, darunter Friedrich I. Barbarossa. Die Mutter Wilhelms I., Königin Luise, schwebt ihm von oben mit einer Krone entgegen.

Die an der langen Westwand und an den Schmalseiten im Norden und Süden um das größte Wandgemälde gruppierten Wandbemalungen entsprechen sich passend zur Symmetrie des Saales.

Auf der Schmalseite im Süden ist das Märchen von Dornröschen dargestellt. Es soll hier symbolisieren, dass das alte Reich 1806 nicht untergegangen ist, sondern lediglich einen langen Schlaf schläft. Gegenüber auf der Schmalseite im Norden ist Friedrich I. Barbarossa zu sehen, wie er mit einem Schwert in der Hand dem Kyffhäuser entsteigt. Rechts oben in der Ecke fliegt ein Adler, der die Raben verjagt. Auf dem Bild trägt Friedrich I. die Gesichtszüge Wilhelms I. und blickt auch in dessen Richtung.

Weiterhin auf der Südseite: Sturz der Irminsul durch Karl den Großen 772. Gegenüber auf der Nordseite: Luther vor Karl V. auf dem Reichstag zu Worms 1521.

Auf der Westseite links vom großen Gemälde:

- Krönung Heinrichs II. und seiner Gemahlin Kunigunde durch den Papst Benedikt VIII. im Jahre 1014

- Heinrich III. führt den abgesetzten Papst Gregor VI. gefangen über die Alpen. Mit im Zug geht Hildebrand, der spätere Papst Gregor VII.

- Heinrich IV. Eigentlich war an dieser Stelle einer Darstellung des Gangs nach Canossa geplant, die aber schließlich nur in einem der kleineren, einfarbigen Bilder ausgeführt wurde.

Auf der Westseite rechts vom großen Gemälde:

- Friedrich I. Barbarossa bittet Heinrich den Löwen um Unterstützung bei seinem fünften Italienzug (Kniefall von Chiavenna, 1176), Heinrich der Löwe weigert sich

- Friedrich I. Barbarossa in der Schlacht bei Iconium während des Dritten Kreuzzuges in Kleinasien

- Friedrich II., auf diesem Bild hat sich Wislicenus, der ein Bewunderer Friedrichs II. war, auch selbst dargestellt

Sein Sohn Georg Wislicenus (1858–1927) war Admiralitätsrat und Marineschriftsteller. Sein Sohn Hans Wislicenus war ebenfalls Maler und wurde mit seinem Vater auf dem Friedhof Wilmersdorf begraben.

Bildergalerie - Der Kaisersaal in der Pfalz zu Goslar

-

Der Kaisersaal

-

Karl der Große fällt die Irminsul

-

Barbarossa in der Schlacht von Iconium

-

Barbarossas Erwachen

-

Luther vor Kaiser Karl V. auf dem Reichstag zu Worms 1521

-

Apotheose des Kaisertums

Literatur

- Siegfried Gehrecke: Hermann Wislicenus 1825–1899. Verlag Erich Goltze, Göttingen 1987, ISBN 3-88452830-0.

Vorlage:Meyers ist obsolet; heißt jetzt Vorlage:Hinweis Meyers 1888–1890Weblinks

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Wislicenus, Hermann |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Maler |

| GEBURTSDATUM | 20. September 1825 |

| GEBURTSORT | Eisenach |

| STERBEDATUM | 25. April 1899 |

| STERBEORT | Goslar |