Kunsthalle Mannheim

Die Kunsthalle Mannheim ist ein Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Mannheim.

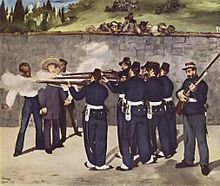

Die Kunsthalle Mannheim prägt seit über 100 Jahren das kulturelle Leben der Industriestadt am Rhein. Deutschlandweit zählt sie mit Spitzenwerken von Édouard Manet bis Francis Bacon und einem singulären Skulpturenschwerpunkt – im Spektrum von Auguste Rodin und Wilhelm Lehmbruck über Henry Moore und Marino Marini bis zu Mario Merz und Richard Long – zu den renommiertesten bürgerschaftlichen Sammlungen der deutschen und internationalen Moderne bis zur Gegenwart.

Sammlung

Die Sammlung der Kunsthalle Mannheim zählt mit einem singulären Skulpturenschwerpunkt landesweit zu den bedeutendsten bürgerschaftlichen Sammlungen der deutschen und internationalen Moderne bis zur Gegenwart. Neben ca. 2.150 Gemälden und 840 Skulpturen umfasst sie einen Bestand von ca. 33.000 Blatt Handzeichnungen, Aquarellen und Druckgraphiken sowie eine Werkkunstabteilung. Neben der ständigen Sammlungspräsentation werden jährlich Sonderausstellungen internationaler zeitgenössischer Kunst gezeigt.

Die Kunsthalle Mannheim besitzt herausragende Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts. Zu den bedeutendsten Künstlern zählen Friedrich, Dahl, Manet, Sisley, Géricault, Delacroix, Pissarro, Cézanne, von Marées, Schuch, Kokoschka, Rohlfs, Heckel, Schmidt-Rottluff, Munch, Macke, Delaunay, Dix, Beckmann, Grosz, Bacon, Götz und Fuhr.

Die Skulpturensammlung ist besonders in Bezug auf das 20. Jahrhundert von Bedeutung. Sie enthält Werke von Belling, Bosslet, Brâncuși, Daumier, Rodin, Rosso, Barlach, Degas, Lehmbruck, Archipenko, Arp, Hepworth. Matisse, Marini, Moore, Giacometti, Hajek, Serra, Zadkine, Chillida, Uhlmann, Lenk, Segal, Seitz, Rückriem, Hauser und Mayer. Seit den 1930er-Jahren gibt es die Außenausstellung von Werken der zeitgenössischen Bildhauerei im Skulpturengarten der Kunsthalle Mannheim.

Die graphische Sammlung wurde mit Rücksicht auf die finanziellen Mittel nicht im Hinblick auf Vollständigkeit angelegt sondern setzt bewusst Schwerpunkte. Hervorzuheben sind die Zeichnungen der Romantiker und Klassizisten, der Neuen Sachlichkeit und die Sammlung von Bildhauerzeichnungen. Hinzu kommt die europäische Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts, darunter Dürer und Rembrandt.

-

Caspar David Friedrich: Abend (Wolken)

-

Alfred Sisley: Marktplatz in Marly

-

Camille Pissarro: Die Brücke

-

Vincent van Gogh: Stilleben mit Rosen und Sonnenblumen

Geschichte

Die Kunsthalle wurde 1907 zum 300. Mannheimer Stadtjubiläum im Rahmen einer internationalen Kunst- und Gartenbauausstellung eröffnet. Die jüdischen Eheleute Julius (1841–1895) und Henriette Aberle (1847–1901) stifteten 236.250 Goldmark für die Errichtung der Kunsthalle. Den Grundstock der Sammlung begründeten die hinterlassenen Werke des großherzoglichen Galeriedirektors Karl Kuntz. Hinzu kamen 91 Gemälde aus dem Nachlass von James Emden (u.a. Feuerbach und Spitzweg). 1909 wurde Fritz Wichert als Leiter nach Mannheim geholt. Er erweiterte die Sammlung um französische Malerei.

1923 wurde Gustav Friedrich Hartlaub Direktor. Er zeigte 1925 eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst mit dem Titel „Neue Sachlichkeit“, die damit einer ganzen Stilrichtung ihren Namen gab. Bedeutende Werke von Dix, Grosz oder Beckmann wurden unter seiner Ägide angeschafft. 1933 wurde Hartlaub von den Nationalsozialisten abgesetzt, die eine Ausstellung „Kulturbolschewistische Bilder“ veranstalteten. Ihm folgte 1936 Walter Passarge nach, der sich 1937 der „Reinigung der Museen von entarteter Kunst“ ausgesetzt sah. In dieser zweiten Welle von Beschlagnahmungen seit 1933 gingen der Kunsthalle 102 Gemälde, 8 Skulpturen, 491 grafische Arbeiten und 59 Mappenwerke verloren, von denen viele auf Dauer verschollen blieben. Einige gelangten 1939 zur Versteigerung und gehören heute ausländischen Museen (u.a. Kunstmuseum Basel, Musée des Beaux-Arts Lüttich, Guggenheim-Museum und Museum of Modern Art, beide New York). Während des Krieges wurden die Bestände zum größten Teil ausgelagert. Erst ab 1949 konnten Teile der Sammlung nach der Instandsetzung des schwer beschädigten Hauptbaus wieder gezeigt werden.

Walter Passarge verlagerte den Schwerpunkt des Hauses in seiner Dienstzeit bis 1945 auf das politisch weniger verfängliche Kunstgewerbe. Nach 1945 gelang es ihm sowie seinem ab 1959 amtierenden Nachfolger Heinz Fuchs, die in die Sammlung gerissenen Lücken einigermaßen zu schließen, wobei sich Passarge insbesondere um deutsche und moderne Kunst sowie den dem 19. und 20. Jahrhundert gewidmeten Sammlungen annahm. Systematisch wurde außerdem die Plastiksammlung ausgebaut. 1983 konnte der große Erweiterungsbau eröffnet werden. Von 1984 an übernahm Manfred Fath die Leitung, der 1999 – dank einer großzügigen Stiftung – mit dem umgebauten angrenzenden ehemaligen Bunker die Ausstellungsfläche erweitern durfte.

Ab 2003 wagte Rolf Lauter einen radikalen Schritt: Er hob die chronologische Präsentation der Sammlung auf. Stattdessen wurde die Sammlung themenbezogen neu präsentiert und um Fotografien und Videoinstallationen erweitert. Im Herbst 2007 wurde er vom Gemeinderat von der Leitung der Kunsthalle wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten entbunden.[1] Die kommissarische Leitung übernahm die langjährige Kuratorin an der Kunsthalle Inge Herold.

2008 wurde die Kunsthistorikerin Ulrike Lorenz als Leiterin der Kunsthalle ernannt. 2009 wurde nach einer Neuhängung im Jugendstilgebäude der Kunsthalle die Mannheimer Schausammlung eröffnet. Hierfür wurde die Sammlung zu zwölf Themenräumen verschiedener Epochen der Kunstgeschichte von der Romantik bis zum Realismus neu geordnet.[2]

Architektur

Die Kunsthalle wurde bis 1907 von dem Architekten Hermann Billing erbaut. Obwohl sie der Stadt als Prestigeobjekt diente, wurde sie nicht direkt an den prächtigen Friedrichsplatz gestellt, sondern etwas vom Platz weg mit dem Haupteingang an die Moltkestraße versetzt. Die Freifläche war für das später andernorts errichtete Reiss-Museum geplant. Der Grundriss bildet eine dreiflügelige T-Form. Der Mittelbau wird von einer Kuppel gekrönt. Die Fassade wurde im Jugendstil gestaltet und korrespondiert mit ihrem roten Sandstein mit der bereits vorhandenen Bebauung am Friedrichsplatz.

Nachdem das Reiss-Museum im Zeughaus eingerichtet wurde, plante man ab 1960 auf der Freifläche einen Erweiterungsbau der Kunsthalle. Hierzu wurde das Architekten-Büro Lange, Mitzlaff, Böhm und Müller beauftragt. Nach mehreren Planungsänderungen und Finanzierungsschwierigkeiten konnte der Neubau 1983 eröffnet werden. An der neuen Fassade wurde bewusst auf Schnörkel verzichtet, weil die Skulpturen ungestört zu Geltung kommen sollten. Durch den roten Sandstein verschmelzen aber Alt- und Neubau zu einer Einheit. Und nun öffnet sich das Haus mit dem Haupteingang hin zum Wasserturm auf dem Friedrichsplatz.

Von 2010 bis 2013 wurde das Jugendstilgebäude der Kunsthalle generalsaniert. Im Haus am Friedrichsplatz lief der Museumsbetrieb währenddessen weiter. Im Billingbau gibt es mehrere Geschosssprünge die nicht barrierefrei saniert wurden. Die hohe Freitreppe ist für Rollstuhlfahrer nicht überwindbar. Rampen oder Aufzüge konnten nicht realisiert werden.

Neubau

Da sowohl der Mitzlaff-Bau, als auch der darunter liegende Tiefbunker, der als Kunstlager dient, gravierende bauliche Mängel aufweisen, wurden sowohl eine Sanierung, als auch ein Neubau des betroffenen Gebäudetrakts in Betracht gezogen. Die Leitung der Kunsthalle sprach sich für den Neubau mit geschätzten 67,8 Millionen Euro als die beste und nachhaltigere Variante aus.[3] Im Jahr 2011 sagten der SAP-Gründer Hans-Werner Hector und seine Frau eine Spende von 50 Millionen Euro für einen Neubau zu.[4][5] Nach einer weiteren Finanzierungszusage der Stadt wurde 2012 ein Architektenwettbewerb durchgeführt, an dem zahlreiche international renommierte Architekturbüros teilnahmen.[6] In der ersten Runde wurden drei erste Preise an die Architekten Volker Staab, Peter Pütz sowie Gerkan, Marg und Partner ausgelobt. Nach entsprechenden Nachverhandlungen in den Detailplanungen wurde das Büro Gerkan, Marg und Partner als Sieger bestimmt, obwohl deren Entwurf den im Auslobungstext des Wettbewerbs festgesetzten Maximalbetrag erheblich überschritt. Der Neubau soll bis 2017 errichtet werden, allerdings ist bisher die Finanzierung nicht gesichert, da mit erheblichen Mehrkosten gerechnet wird.[7] Zudem lehnt ein erheblichen Teil der Bürgerschaft die Gestaltung des Neubaus in der vorgelegten Version ab. [1]

Literatur

- Heinz Fuchs: Kunsthalle Mannheim: Verzeichnis der Skulpturensammlung. Mannheim 1967

- Heinz Fuchs: Meisterwerke der Kunst in der Kunsthalle Mannheim: Malerei des 19. Jahrhunderts. Mannheim 1969

- Heinz Fuchs: Städtische Kunsthalle Mannheim. Braunschweig 1983

- Hans-Jürgen Buderer: Entartete Kunst: Beschlagnahmeaktionen in der Städtischen Kunsthalle Mannheim 1937. Mannheim 1987, ISBN 3-89165-046-9

- Karoline Hille: Kunsthalle Mannheim. München 1994, ISBN 3-7913-1421-1

- Gerhard Kabierske: Der Architekt Hermann Billing (1867–1946): Leben und Werk. Materialien zu Bauforschung und Baugeschichte 7, Karlsruhe 1996. ISSN 0940-578X

- Inge Herold, Christmut Präger: 100 Jahre Kunsthalle Mannheim 1907–2007. Mannheim 2007, ISBN 978-3-89165-210-7

Einzelnachweise

- ↑ Mannheimer Morgen 4. Oktober 2007

- ↑ Staatsanzeiger Nr. 14 vom 17. April 2009, Seite 27

- ↑ Generalsanierung, Kunsthalle Mannheim

- ↑ Süddeutsche Zeitung 20. Juli 2011

- ↑ Peter W. Ragge: Hector stiftet 50 Millionen Euro. Mannheimer Morgen 20. Juli 2011

- ↑ Die Architekten des Planungswettbewerbs, Stiftung Kunsthalle Mannheim

- ↑ Mannheim: Gmp baut neue Kunsthalle. Mannheimer Morgen. 5. Dezember 2012

Weblinks

Koordinaten: 49° 28′ 57,9″ N, 8° 28′ 31,2″ O