Kunstmuseum Bern

| Kunstmuseum Bern | |

|---|---|

Logo Kunstmuseum | |

Museum Haupteingang Hodlerstrasse | |

| Daten | |

| Ort | Hodlerstrasse 8–12, Bern, Schweiz |

| Art | Kunstmuseum |

| Architekt | Eugen Stettler |

| Eröffnung | 1879 |

| Betreiber | Dachstiftung Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee |

| Leitung | Nina Zimmer |

| ISIL | CH-000661-6 |

| KGS | 634+8509 |

| Website | www.kunstmuseumbern.ch |

Das Kunstmuseum Bern ist das älteste Kunstmuseum der Schweiz in Bern. Es wurde 1879 eröffnet. Seit August 2016 wird es von der Kunsthistorikerin Nina Zimmer als Nachfolgerin von Matthias Frehner geleitet, der weiterhin in der Geschäftsführung tätig ist. Zimmer wurde zugleich Leiterin des Zentrums Paul Klee.[1]

Geschichte

Das Gebäude

Das Gebäude des Kunstmuseums an der Hodlerstrasse 8–12 wurde von 1876 bis 1878 unter Eugen Stettler erbaut und 1879 bezogen. An der Fassade stellen zwei Rundmedaillons von Raphael Christen Zeus und Minerva dar. Von 1932 bis 1936 wurde unter den Architekten Karl Indermühle, Salvisberg und Brechbühl ein Anbau errichtet, und eine zweite Erweiterung, anstelle des sog. Salvisberg-Baus, erfolgte 1983 durch das Berner Atelier 5. Ein weiterer Anbau für die grosse Sammlung an zeitgenössischer Kunst war geplant. 2009 scheiterte der Anbau «Scala» an zu hohen Kosten.[2]

Die Sammlung

Die Sammlung reicht von der Gotik bis zur Gegenwart. Sie umfasst über 3.000 Gemälde und Skulpturen, sowie rund 48.000 Zeichnungen, Druckgraphiken, Fotografien, Videos und Filme. Insbesondere der Bereich der Klassischen Moderne gilt als international bedeutend. Den Grundstock zur Sammlung bilden ein Dutzend Gemälde, die 1821 vom Kanton Bern erworben wurden. Weitere Schwerpunkte sind das italienische Trecento (z. B. Duccio di Buoninsegna), bernische Kunst seit dem 15. Jahrhundert (Niklaus Manuel, Albert Anker, Ferdinand Hodler), französische Kunst von Eugène Delacroix und Gustave Courbet bis Salvador Dalí und André Masson, der deutsche Expressionismus um Ernst Ludwig Kirchner und neuere Kunstrichtungen von Jackson Pollock bis in die Gegenwart.

Im Kunstmuseum Bern befindet sich der Nachlass von Adolf Wölfli. Ein zweiter Nachlass, ein grosser Teil des Werks von Paul Klee, wurde in das Zentrum Paul Klee überführt, das am 20. Juni 2005 eröffnet wurde. Werke des Künstlers sind aber weiterhin im Bestand der Sammlung wie beispielsweise sein Meisterwerk von 1932, Ad Parnassum.[3]

Mit einem oder mehreren Werken sind unter anderem vertreten: Paul Cézanne, Cuno Amiet, Franz Gertsch, Franz Marc, August Macke, Henri Matisse, Meret Oppenheim, Pablo Picasso, Markus Raetz, Ricco Wassmer, Balthasar Burkhard und Louise Bourgeois.

Galerie

-

Niklaus Manuel Deutsch:

Der heilige Lukas malt die Madonna, 1515 -

Albert Anker:

Der Trinker, 1868 -

Paul Cézanne:

Selbstporträt, 1879–1882 -

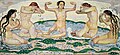

Ferdinand Hodler:

Der Tag, 1900 -

Adolf Wölfli: Die Skt-Wandanna-Kathedrale in Band-Wand, 1910

-

Franz Marc:

Blaues Pferd II, 1911 -

August Macke:

Gartenrestaurant, 1912 -

Alexej von Jawlensky: Sinnende Frau, 1913

-

Lovis Corinth: Selbstbildnis mit dem Strohhut, 1923

-

Paul Klee:

Ad Parnassum, 1932

Sammlung Gurlitt

Das Kunstmuseum Bern ist Alleinerbe der Kunstsammlung Cornelius Gurlitt. Die erbschaftsteuerliche Behandlung der Sammlung ist noch nicht geklärt, aber es ist inzwischen klar, dass das Kunstmuseum das Erbe annimmt.[4][5] Der Personalbestand des Hauses ist relativ klein. Zudem wirft das Vermächtnis eine Fülle rechtlicher und auch ethischer Fragen auf. Es werden nur Werke mit gesicherten Eigentumstiteln nach Bern gelangen. Das Amtsgericht München und das bayerische Justizministerium betonten, das Museum erbe nicht nur die Bilder, sondern auch die damit verbundenen Pflichten. Das Museum müsse daher auch die von Gurlitt Anfang April unterzeichnete Vereinbarung bezüglich der Provenienzforschung einhalten. Alle Bilder, welche unter dem Verdacht der Raubkunst stünden, würden danach auf unbestimmte Zeit in staatlichem Gewahrsam in Deutschland verbleiben. Dort würden sie von Forschern analysiert und Ansprüche von Erben damaliger Opfer des Naziregimes abgeklärt. Laut den Forschern der mit der Herkunftsanalyse betrauten Task Force Schwabinger Kunstfund stehen ungefähr 400 Werke aus Gurlitts Sammlung unter dem Verdacht, Raubkunst zu sein.[6] Derweil unterstützen fünf Verwandte Gurlitts den Wunsch des verstorbenen Sammlers, seine Sammlung in die Schweiz zu geben. Sie stellen sich damit gegen den Grosscousin Ekkehard Gurlitt, der für einen Verbleib der Kunstwerke in Bayern votiert.[7]

Das bayerische Kunstministerium kündigte an, die Gurlitt-Sammlung müsse auf ihre Bedeutung für das deutsche Kulturgut überprüft werden und weist auf das Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung hin, das greifen könnte. Das Kulturgutschutzgesetz (KGSG) besagt, dass Werke, die im „Verzeichnis national wertvolles Kulturgut“ gelistet sind, bei Ausfuhr ins Ausland eine amtliche Genehmigung benötigen.[8]

Am 22. November 2014 entschied der Stiftungsrat des Kunstmuseums Bern den Nachlass Gurlitts anzutreten, was zwei Tage später in einer Pressekonferenz in Berlin öffentlich gemacht wurde.[9]

Filme

- Museums-Check mit Markus Brock: Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee. Inhaltsangabe und Video von 3sat. Erstausstrahlung: 3. Dezember 2017

Weblinks

- Website des Kunstmuseums Bern

- Kunstmuseum Bern auf der Website Museen Bern

- Website des Zentrums Paul Klee

Einzelnachweise

- ↑ Nina Zimmer wird die neue Superdirektorin, tagesanzeiger.ch, 22. März 2016

- ↑ Rudolf Burger und Brigitta Niederhauser: «Ich will nicht mit einer Niederlage aufhören». derbund.ch., 25. August 2009, abgerufen am 9. Mai 2014

- ↑ Ad Parnassum – Die Ausstellung rund um das Meisterwerk.: paulkleezentrum.ch, abgerufen am 10. Mai 2014

- ↑ Cornelius Gurlitt: Erbe geht an Berner Kunstmuseum. In: Spiegel Online. 7. Mai 2014, abgerufen am 7. Mai 2014.

- ↑ In jüngster Zeit häufen sich die Pannen. In: Der Bund. 9. Mai 2014, abgerufen am 9. Mai 2014.

- ↑ Sammlung Gurlitt kommt nach Bern: Wie ein Blitz aus heiterem Himmel. In: Neue Zürcher Zeitung. 7. Mai 2014, abgerufen am 9. Mai 2014.

- ↑ Streit über Testament: Gurlitt-Verwandte unterstützen Entscheidung für die Schweiz. In: Spiegel Online. 23. Mai 2014, abgerufen am 23. Mai 2014.

- ↑ Gurlitt-Sammlung geht nach Bern ( vom 7. Mai 2015 im Internet Archive), tagesschau.de vom 7. Mai 2014, abgerufen am 10. Mai 2014.

- ↑ Michael Sontheimer: Gurlitt-Sammlung in die Schweiz: Taskforce "Ahnungslos". Bei Spiegel Online, 24. November 2014 (abgerufen am 25. November 2014).