„Europäisches Verbundsystem“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Andol (Diskussion | Beiträge) →Mögliches Zukunftskonzept: Laut Schwab scheint es nicht nur eine PR-Meldung zu sein, sondern tatsächlich zu stimmen |

Andol (Diskussion | Beiträge) →Literatur: akt. |

||

| Zeile 61: | Zeile 61: | ||

|Autor = Adolf J. Schwab |

|Autor = Adolf J. Schwab |

||

|Titel = Elektroenergiesysteme |

|Titel = Elektroenergiesysteme |

||

|Verlag = Springer | Auflage = |

|Verlag = Springer | Auflage = 4. | Jahr = 2015 | ISBN = 978-3-662-46855-5 }} |

||

== Weblinks == |

== Weblinks == |

||

Version vom 31. August 2016, 01:07 Uhr

Das europäische Verbundsystem (EV) ist ein europaweites engmaschiges Stromnetz aus Hoch- und Höchstspannungs-Leitungen zur Verteilung von elektrischer Energie. Es existieren zwar in Europa aufgrund der räumlichen Aufteilung mehrere voneinander getrennte Verbundsysteme, im Allgemeinen wird unter dem europäischen Verbundsystem das zentraleuropäische Verbundnetz jener Länder verstanden, welche die ehemalige Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity (UCTE) umfassen („UCTE-Verbundnetz“).

Das europäische Verbundsystem wird mit Dreiphasenwechselstrom in Form der Drehstrom-Hochspannungs-Übertragung betrieben, der Austausch von elektrischer Energie erfolgt auf Transportnetzebene mit Hochspannung von 220 kV und 400 kV zwischen den verschiedenen Netzbetreibern. Der Vorteil eines solchen Netzes ist, dass Schwankungen im Verbrauch und in der Erzeugung erheblich besser ausgeglichen werden können, als wenn jedes Land oder Region ein alleinstehendes Stromversorgungsnetz hätte.

Allgemeines

Neben dem kontinentaleuropäischen Verbundnetz (ehemals UCTE) existieren in Europa das Verbundnetz der nordeuropäischen Staaten NORDEL und in Großbritannien das UKTSOA. Die räumlich größte Ausdehnung weist das russische Verbundsystems IPS/UPS auf. Es erstreckt sich von Estland, Lettland und der Ukraine bis in den asiatischen Raum. Alle genannten Netze sind mittels Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) miteinander verbunden. Nur Inseln wie Island, Malta und Zypern besitzen ein eigenes Inselnetz ohne Anschluss an das Europäische Verbundsystem.

Im europäischen Verbundsystem sind darüber hinaus auch einige Regionen und Länder außerhalb Europas integriert, neben der Türkei die nordafrikanischen Länder Marokko, Algerien, Tunesien und Westsahara. Die nordafrikanischen Länder sind technisch über eine Wechselspannungsverbindung zwischen Spanien und Marokko synchron gekoppelt, aufgrund der vergleichsweise kleinen Leistung ist dies technisch möglich, und die regelungstechnische Ausstattung in den größeren kalorischen Kraftwerken in den nordafrikanischen Ländern ist so gestaltet, um den Synchronbetrieb mit Europa zu gewährleisten. Seit dem 15. April 2015 ist das türkische Stromnetz synchron mit den europäischen Verbundnetz verbunden.[1][2] Die erste Synchronisierung fand am 18. September 2010 statt; danach wurde in drei Phasen schrittweise die volle Synchronisierung verwirklicht. Die Türkei ist mit Stand 2016 mit drei 400-kV-Transportleitungen verbunden; Zwei Leitungen führen nach Bulgarien, eine Leitung nach Griechenland.[3]

Dass Großbritannien und die nordeuropäischen Staaten eigene und mit den kontinentaleuropäischen Verbundnetz nicht synchrone Verbundnetze haben, hat technische Gründe. Unter anderem lässt sich Dreiphasenwechselstrom größerer Leistung nicht über die notwendigen längeren Seekabel übertragen. Zu dem elektrischen Energieaustausch muss Gleichstrom in Form der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) verwendet werden, womit keine Synchronität zwischen den Verbundnetzen gegeben ist. Beispiele solcher Seekabelverbindungen zwischen dem UTCE-Netz und Großbritannien und den nordeuropäischen Staaten sind die HGÜ Konti-Skan, HGÜ Cross-Skagerrak, BritNed oder die NorNed.

Ein kleines, eigenständiges Verbundsystem, das aus historischen Gründen mit einer Netzfrequenz von 16,7 Hz exklusiv für den Bahnbetrieb verwendet wird, existiert zwischen den Bahnstromnetzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. In anderen Ländern wird der elektrische Strom für den Bahnbetrieb direkt dem allgemeinen Verbundnetz entnommen. Dies ist möglich, da die dortigen Eisenbahnen entweder mit Gleichstrom oder Wechselstrom von 50 Hz betrieben werden, welcher mit sehr viel weniger technischem Aufwand aus dem Verbundnetz umzuformen ist.

Eigenschaften

Jedes Verbundsystem ist dadurch gekennzeichnet, dass darin alle Erzeuger wie Kraftwerke synchron, also mit identischer Netzfrequenz und entsprechender Phasenlage, arbeiten. Dadurch können sie über Umspannwerke direkt elektrisch zusammengeschaltet werden. Wäre bei Wechselspannung die Frequenz bzw. Phasenlage nicht bei allen Erzeugern exakt gleich, wären Kurzschlüsse die Folge. Benachbarte Verbundnetze können zwar mit nominal gleicher Netzfrequenz von beispielsweise 50 Hz ausgestattet sein, durch laufende geringe Schwankungen der Nennfrequenz sind die konkreten Werte allerdings nicht identisch, womit kein direkter elektrischer Verbund hergestellt werden kann.

Jedes Verbundsystem ist in mehrere Regelzonen aufgeteilt. Deutschland umfasst beispielsweise vier Regelzonen, Österreich[4] und die Schweiz[5] je eine Regelzone mit je einem Übertragungsnetzbetreiber, welcher als Regelzonenführer auftritt. Aufgabe der Regelzonenführung ist unter anderem, die von den Netzbetreibern vorzuhaltende Regelleistung zu koordinieren. Der Grund liegt darin, dass elektrische Stromnetze, und auch Verbundnetze, elektrische Energie nicht speichern können. Es muss zu jedem Zeitpunkt die erzeugte elektrische Leistung dem nachgefragten elektrischen Verbrauch entsprechen, andernfalls weicht die Netzfrequenz im gesamten Verbundnetz nach oben (zu geringe Nachfrage), bzw. nach unten (zu hohe Nachfrage) ab.

Diese Abweichungen sind auf der Transportnetzebene durch entsprechende Leistungsflüsse als Ausgleich gekennzeichnet und können in Extremfällen zur Überlastung der Leitungen und Transformatoren führen. Kommt es daher zu einer Abweichung, die bestimmte Toleranzschwellen über- oder unterschreitet, muss dies im Rahmen der Netzregelung und über Regelleistung ausgeglichen werden, wobei zwischen den Regelzonen auch elektrische Energie zwecks Bilanzausgleich ausgetauscht werden kann. Damit kann in einem Verbundnetz die vorgehaltene Regelleistung geringer als in kleinen Inselnetzen sein. Im Jahr 2010 wurden beispielsweise im Mittel im gesamten UCTE-Verbundnetz ca. 3 GW Primärregelleistung vorgehalten, der Frequenzgradient der Regelleistung beträgt im europäischen Verbundsystem ca. 20 GW pro Hz Abweichung der Netzfrequenz. Kommt es aufgrund von Bilanzdefiziten zu einer starken Abweichung der Netzfrequenz von der Nennfrequenz, wie beispielsweise bei Unterfrequenz, werden Notmaßnahmen ergriffen, welche in Extremfällen neben Stromausfällen zum temporären Auftrennen des Verbundnetzes in mehrere eigenständige Teilnetze führen kann.

In nachfolgender Tabelle sind einige wesentliche Kennzahlen zu den in Europa vorhandenen Verbundnetzen zusammengefasst:

| Verbundnetz | Installierte Leistung in GW | Spitzenlast in GW | Verbrauch in TWh/a | Bevölkerung in Mio. |

|---|---|---|---|---|

| UCTE | 631 | 390 | 2530 | 450 |

| NORDEL | 94 | 66 | 405 | 24 |

| UKTSOA | 85 | 66 | 400 | 65 |

| IPS/UPS | 337 | 215 | 1285 | 280 |

Störungen

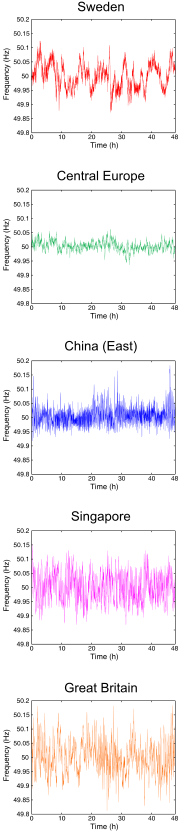

Auch in einem transnationalen großflächigen Verbundnetz kann man größere Zwischenfälle nie ganz ausschließen bzw. vermeiden. Die Versorgungsqualität im europäischen Verbundsystem ist im Vergleich zu anderen Verbundnetzen hoch, wie nebenstehende Abbildung (Verlauf der Netzfrequenz über 48 Stunden) darstellt. Große Abweichungen der Netzfrequenz vom Nennwert von 50 Hz nach unten oder nach oben deuten auf größere Differenzen beim Ausgleich von Angebot und Nachfrage hin. Genauere Analysen, beispielsweise ob die Abweichungen eher niederfrequente Anteile wie im NORDEL-Verbundnetz oder eher hochfrequente Anteile wie im UKTSOA-Verbundnetz aufweisen, lassen Rückschlüsse auf die Regeleigenschaften des jeweiligen Verbundnetzes und auf das Verhalten in Störfällen zu.

Beispiele von größeren Störungen im UCTE-Verbundnetz:

- Am 28. September 2003 fiel nahezu im gesamten italienischen Raum teilweise mehr als 15 Stunden der Strom aus. Auch Teile von Frankreich, der Schweiz und Österreich waren kurzzeitig betroffen. Die Ursache war ein Kurzschluss gegen 3 Uhr auf der Lukmanierleitung im Gebiet zwischen der Schweiz und Italien.[7] Da innerhalb von Italien nicht schnell genug entsprechende Lasten vom Netz genommen wurden, scheiterte eine Wiederinbetriebnahme der Leitung und in einer Kettenreaktion wurden alle anderen Verbindungsleitungen zwischen Italien und seinen Nachbarn wegen Überlastung abgeschaltet. Italien, das von Stromimporten abhängig ist, konnte nach der Abtrennung vom europäischen Verbundnetz das landeseigene Stromnetz nicht mehr aufrechterhalten. Der Wiederaufbau des Netzes dauerte – je nach Region – zwischen 5 und 18 Stunden.

- Beim Stromausfall am 4. November 2006 fielen Teile des Verbundnetzes in Westeuropa ab etwa 22 Uhr für ca. eine Stunde aus. Die Ursache stand im Zusammenhang mit einer planmäßigen (aber mangelhaft geplanten bzw. vorbereiteten) Abschaltung einer 400-kV-Hochspannungsleitung über die Ems bei Papenburg. Dies führte zu einer Überlastung mehrerer Verbindungsleitungen[8][9]

Mögliches Zukunftskonzept

Als Supergrid wird ein Stromnetz bezeichnet, das durch leistungsfähige Stromleitungen, üblicherweise in HGÜ-Technik ausgeführt, weit voneinander entfernte Gebiete miteinander verbindet.[10][11]. Supergrids werden als wichtiges Element eines zukünftigen Elektrizitätswesens gesehen, um durch Verknüpfung von verschiedenen Regionen die mit dem Ausbau von Windkraft- und Photovoltaikanlagen verstärkt fluktuierende Stromproduktion zu verstetigen und damit den Ausbau von Speicherkraftwerken zu minimieren.[12] Grundsätzlich gilt, dass die Fernübertragung mittels HGÜ der Speicherung von Strom im Allgemeinen wirtschaftlich überlegen ist und daher möglichst vorgezogen werden sollte.[13]

Weltweit existieren verschiedene Planungen für Supergrids. Hierzu zählen z.B. jenes Supergrid, das im „DESERTEC“-Konzept Europa und Nordafrika miteinander verbinden soll, sowie das europäische Nordseenetz, das mehrere Nordseeanrainerstaaten und eine Vielzahl von Offshore-Windparks miteinander vernetzen soll. Darüber hinaus wurden weitere Vorschläge für Supergrids in Nord- und Südamerika, Russland und Osteuropa, Australien und Tasmanien, China und Südostasien und im Mittleren Osten gemacht.[12]

Als europäisches Supergrid wird ein geplantes europaweites Weitverkehrs-Höchstspannungsnetz bezeichnet[14][15]. Dieses könnte insbesondere zum Austausch von fluktuierenden erneuerbaren Energien über weite Entfernungen dienen. Es soll dazu beitragen, die regionale, wetterbedingt unterschiedliche Erzeugung auszugleichen.

Technisch waren vermaschte HGÜs hoher Kapazität mit Stand 2011 nicht realisierbar, sodass sich HGÜs abgesehen von wenigen Anlagen mit einfachen Abzweigungen, auf Endpunktverbindungen zwischen zwei Stromrichterstationen beschränkten. In den üblichen vermaschten Wechselspannungsnetzen, die auf Drehstrom-Hochspannungs-Übertragung basieren, stehen neben dem Parameter der Knotenspannungen auch davon unabhängig die Phasenlage und damit verknüpft die Parameter der Wirkleistung und der Blindleistung zur Verfügung. Mit Stand 2015 existieren durch die Fortschritte der Leistungselektronik jedoch bereits Hochspannungsleistungsschalter für Gleichstrom, die durch die Fähigkeit, Leitungen bei Netzfehlern einzeln aus dem Gesamtnetz herauszutrennen, zukünftig sowohl den Bau von Leitungen mit Abzweigknoten als auch von vermaschten Gleichstromnetzen zulassen.[16]

Literatur

- Adolf J. Schwab: Elektroenergiesysteme. 4. Auflage. Springer, 2015, ISBN 978-3-662-46855-5.

Weblinks

- Homepage ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity

- Messung der Netzfrequenz, Phasenwinkel gegenüber 50.0 Hz und der DCF77-Uhrzeit

- Verkabelt Europa! - Das größte Hindernis für den Atomausstieg sind die fehlenden Leitungen. Ein Supernetz wäre die Lösung – mit Norwegen als Batterie

Einzelnachweise

- ↑ Expanding the European Electricity Market. ENTSO-E, 16. April 2015, abgerufen am 8. Juli 2015 (englisch).

- ↑ Turkey's elec. link to European network 'win-win' step. aaenergyterminal.com, 17. April 2015, abgerufen am 8. Juli 2015 (englisch).

- ↑ Trial parallel operation with TEIAS to proceed to the final phase on 1 June. ENTSO-E, abgerufen am 8. Juli 2015 (englisch).

- ↑ [1] Zusammenlegung Regelzonen zu einer einzigen in Österreichs S.3 und 4

- ↑ [2] Netzregelung in der Schweiz: Von sieben zu einer Regelzone mit grenzüberschreitender Leistungsvorhaltung

- ↑ EU – Russland Energiedialog, Vortrag, abgefragt 7. September 2011

- ↑ Abschlussbericht der UCTE zum Stromausfall in Italien (PDF; 2,3 MB; eng.)

- ↑ Abschlussbericht der UCTE und schließlich zum Stromausfall in Westeuropa (PDF; 2,7 MB; eng.)

- ↑ Präsentation zum Abschlussbericht der UCTE zum Stromausfall in Westeuropa (PDF; 145 kB; eng.)

- ↑ Thomas Klaus et al.: Energieziel 2050: 100 % Strom aus erneuerbaren Quellen. 2010, S. 132 (Projektbroschüre als PDF – Herausgeber: Umweltbundesamt).

- ↑ Homepage: The North Seas Countries Offshore Grid Initiative

- ↑ a b Mark Z. Jacobson, Mark A. Delucchi, Providing all global energy with wind, water, and solar power, Part II: Reliability, system and transmission costs, and policies. In: Energy Policy 39, Vol. 3, (2011), 1170–1190, doi:10.1016/j.enpol.2010.11.045.

- ↑ Volker Quaschning, Systemtechnik einer klimaverträglichen Energieversorgung in Deutschland für das 21. Jahrhundert, Düsseldorf 2000, S. 150.

- ↑ Burkhard Straßmann: Verkabelt Europa! Zeit.de, 13. April 2011, S. 2, abgerufen am 5. September 2011.

- ↑ Michael Sterner: Netzausbau vs. Speicher vs. Energiemanagement? 2010, S. 6 (Vortragsfolien als PDF – Vortrag auf der Fraunhofer IWES Jahreskonferenz EE10, Berlin, 26. Oktober 2010).

- ↑ Adolf Schwab, Elektroenergiesysteme. 4. Auflage 2015, S. 471.